Tiger Research: 토큰 환매, 컴백

- 核心观点:监管转变使加密回购机制重现市场。

- 关键要素:

- SEC转向评估实际去中心化程度。

- 《清晰法案》将代币重新分类为数字商品。

- Hyperliquid等协议采用自动化回购销毁机制。

- 市场影响:为合规代币经济设计开辟新空间。

- 时效性标注:中期影响

2022년 미국 증권거래위원회(SEC)의 압력으로 중단되었던 자사주 매입이 다시 주목을 받고 있습니다. 타이거 리서치(Tiger Research) 가 작성한 이 보고서는 한때 실효성이 없다고 여겨졌던 이 메커니즘이 어떻게 시장에 다시 등장했는지 분석합니다.

주요 요점 요약

- 하이퍼리퀴드의 99% 자사주 매입과 유니스왑의 자사주 매입 논의 재개로 인해 자사주 매입이 다시 주목을 받게 되었습니다.

- 한때 실행 불가능하다고 여겨졌던 자사주 매입이 이제 미국 증권거래위원회의 "암호화폐 프로젝트"와 명확성법의 도입 덕분에 가능해졌습니다.

- 그러나 모든 매입 구조가 실행 가능한 것은 아니며, 이는 분산화의 핵심 요구 사항이 여전히 중요하다는 것을 확인시켜 줍니다.

1. 매수는 3년 후에 반환됩니다.

2022년 이후 암호화폐 시장에서 사라졌던 바이백이 2025년에 다시 나타났습니다.

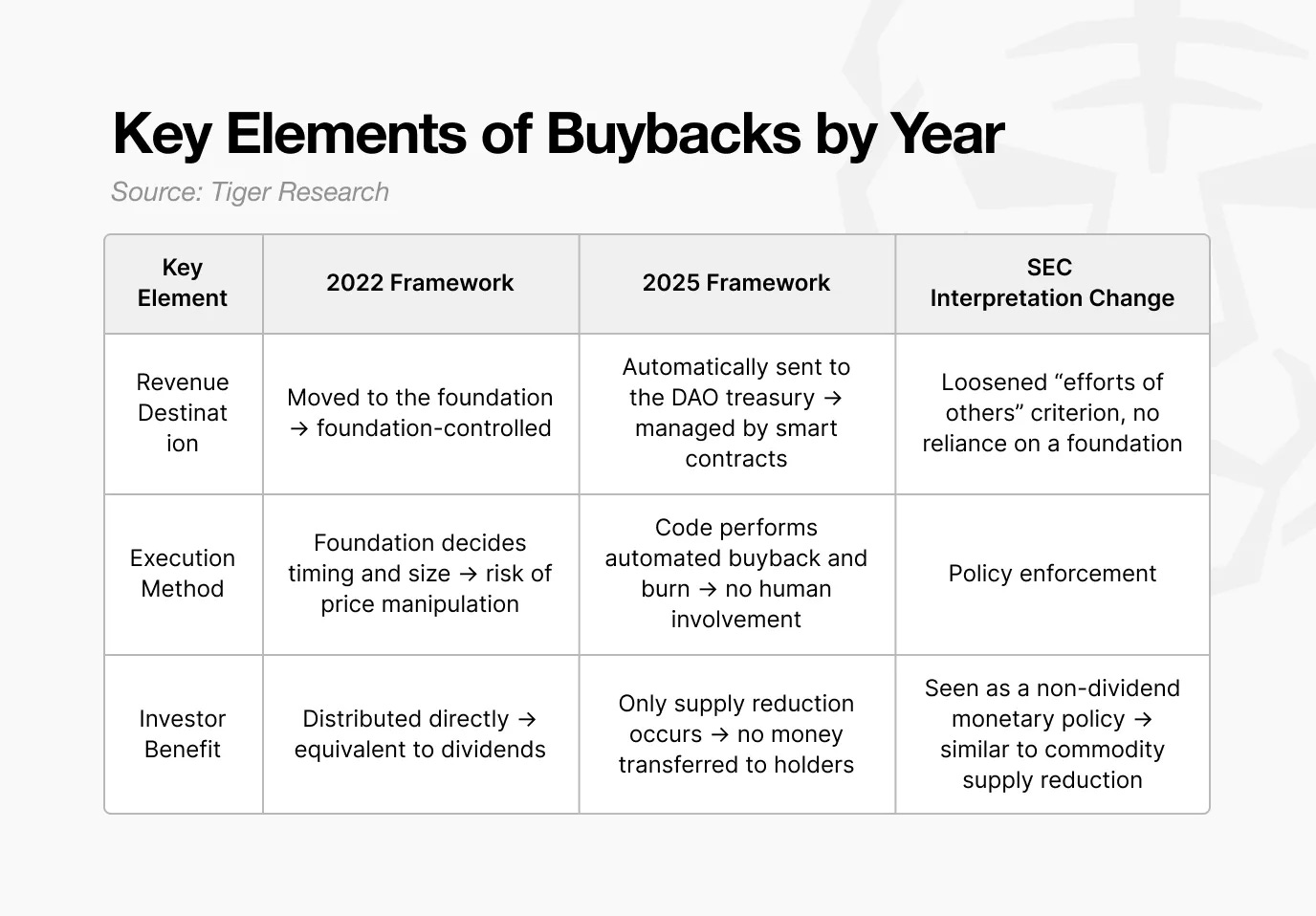

2022년 미국 증권거래위원회(SEC)는 자사주 매입을 증권 규제 활동으로 분류했습니다. 프로토콜이 수익을 사용하여 자체 토큰을 매입하는 경우, SEC는 이를 토큰 보유자에게 배당금과 같은 경제적 이익을 제공하는 것으로 간주합니다. 배당금 분배는 증권의 핵심 특성이므로, 자사주 매입에 사용되는 모든 토큰은 증권으로 분류될 수 있습니다.

따라서 유니스왑과 같은 주요 프로젝트들은 자사주 매입 계획을 연기하거나 논의를 완전히 중단했습니다. 직접적인 규제 위험을 감수할 이유가 없습니다.

하지만 2025년이 되자 상황이 달라졌습니다.

유니스왑(Uniswap)이 바이백 논의를 재개했고, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 펌프펀(Pump.fun)을 포함한 여러 프로토콜이 이미 바이백 프로그램을 시행했습니다. 몇 년 전만 해도 실현 불가능하다고 여겨졌던 것들이 이제는 하나의 트렌드가 되었습니다. 그렇다면 무엇이 바뀌었을까요?

이 보고서는 자사주 매입이 중단된 이유, 규정과 구조적 모델이 어떻게 발전했는지, 그리고 오늘날 계약에 따라 자사주 매입 방법이 어떻게 다른지 살펴봅니다.

2. 자사주 매입이 사라진 이유: SEC의 증권 설명

자사주 매입의 감소는 증권거래위원회(SEC)의 증권에 대한 견해와 직접적인 관련이 있습니다. 2021년부터 2024년까지 암호화폐 분야 전체에 걸쳐 규제 불확실성이 매우 높았습니다.

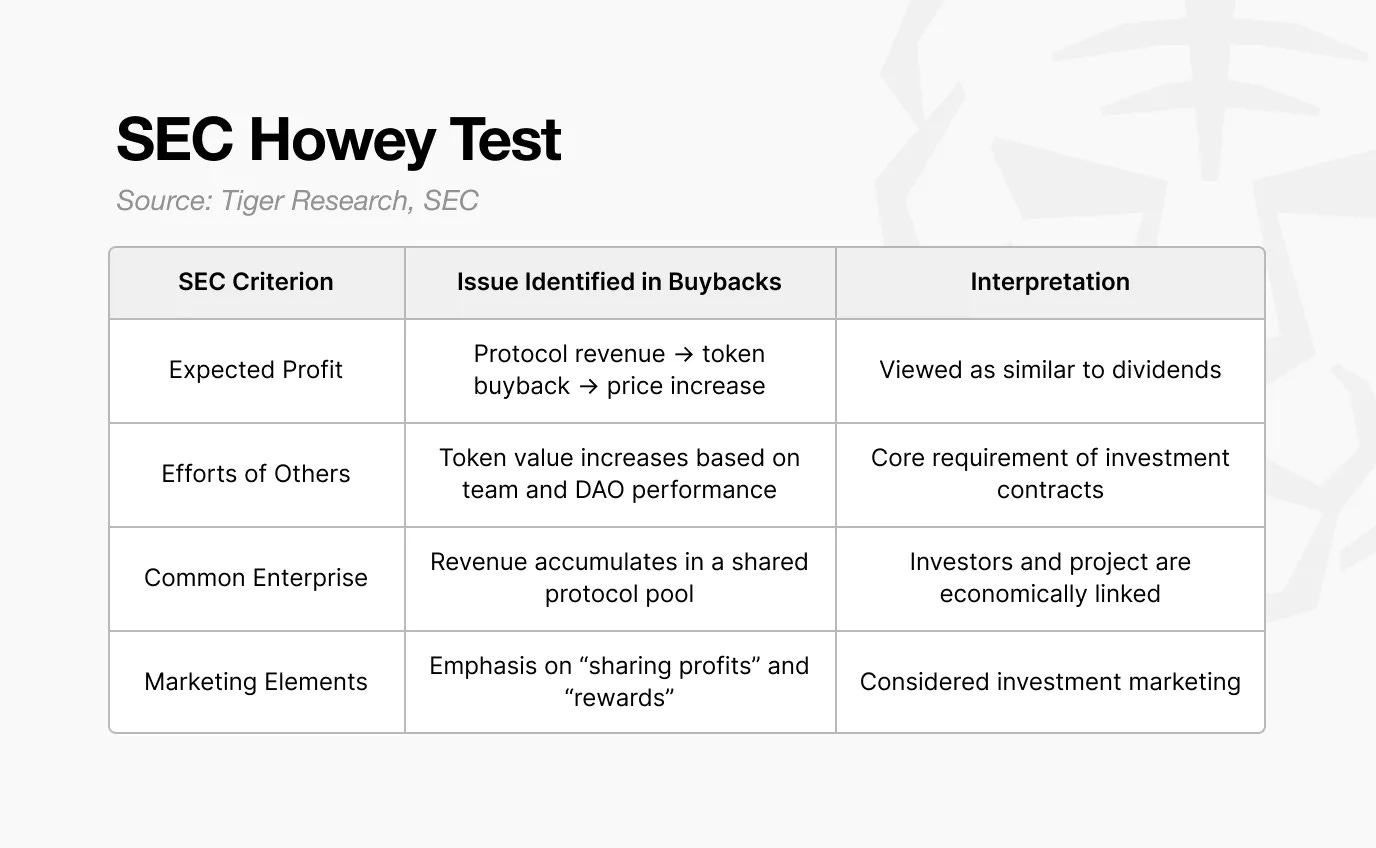

하위 테스트는 증권거래위원회(SEC)에서 특정 활동이 증권에 해당하는지 여부를 판단하는 데 사용하는 프레임워크입니다. 하위 테스트는 네 가지 요소로 구성되며, 네 가지 요소를 모두 충족하는 자산은 투자 계약으로 간주됩니다.

SEC는 이 테스트를 바탕으로 많은 암호화폐 자산이 투자 계약의 범주에 속한다고 반복적으로 언급했습니다. 환매도 같은 방식으로 해석됩니다. 시장 전반에 걸쳐 규제 압력이 커짐에 따라 대부분의 계약은 환매 계획을 포기할 수밖에 없습니다.

SEC는 자사주 매입을 단순한 토큰 경제 메커니즘으로 보지 않습니다. 대부분의 모델에서 프로토콜은 수익을 사용하여 토큰을 매입한 후 그 가치를 토큰 보유자나 생태계 기여자에게 분배합니다. SEC는 이를 기업 자사주 매입 후 발생하는 배당금이나 주주 배당금과 유사한 것으로 간주합니다.

하위 테스트의 네 가지 요소가 이러한 구조와 일치하기 때문에 "환매 = 투자 계약"이라는 해석이 점점 더 굳건해졌습니다. 이러한 압력은 미국에서 체결되는 대규모 계약에서 가장 두드러집니다.

미국에 본사를 둔 팀이 운영하는 유니스왑(Uniswap)과 컴파운드(Compound)는 직접적인 규제 감독을 받아 왔습니다. 따라서 토큰 이코노미 설계 및 모든 형태의 수익 분배에 있어 매우 신중해야 합니다. 예를 들어, 유니스왑의 수수료 전환은 2021년 이후 아무런 조치도 취하지 않고 있습니다.

규제 위험으로 인해 주요 프로토콜은 토큰 보유자에게 수익을 직접 분배하거나 토큰 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 모든 메커니즘을 피합니다. "가격 상승"이나 "이익 공유"와 같은 용어 또한 대외 홍보 및 마케팅에서 삭제되었습니다.

3. SEC의 변화하는 관점: 암호화폐 프로젝트

엄밀히 말하면, SEC는 2025년에 자사주 매입을 "승인"하지 않았습니다. 바뀐 것은 증권 구성에 대한 해석이었습니다.

- Gensler: 결과와 행동을 기준으로 합니다. (토큰은 어떻게 판매되었나요? 재단이 가치를 직접 할당했나요?)

- 애킨스: 구조와 통제에 기반합니다 (시스템이 분산되어 있나요? 실제로 누가 통제하나요?)

2022년 젠슬러의 리더십 하에서 SEC는 결과와 행동을 강조했습니다. 수익이 공유되는 경우, 토큰은 증권으로 간주되는 경향이 있습니다. 또한 재단이 가격에 영향을 미치는 방식으로 개입하는 경우에도 증권으로 간주됩니다.

2025년, 앳킨스의 리더십 하에 프레임워크는 구조와 통제 중심으로 전환되었습니다. 초점은 누가 시스템을 관리하는지, 그리고 운영이 인간의 의사 결정에 의존하는지, 아니면 자동화된 코드에 의존하는지로 옮겨갔습니다. 간단히 말해, SEC는 실제 탈중앙화 수준을 평가하기 시작했습니다.

출처: 뉴욕 남부 지방 법원

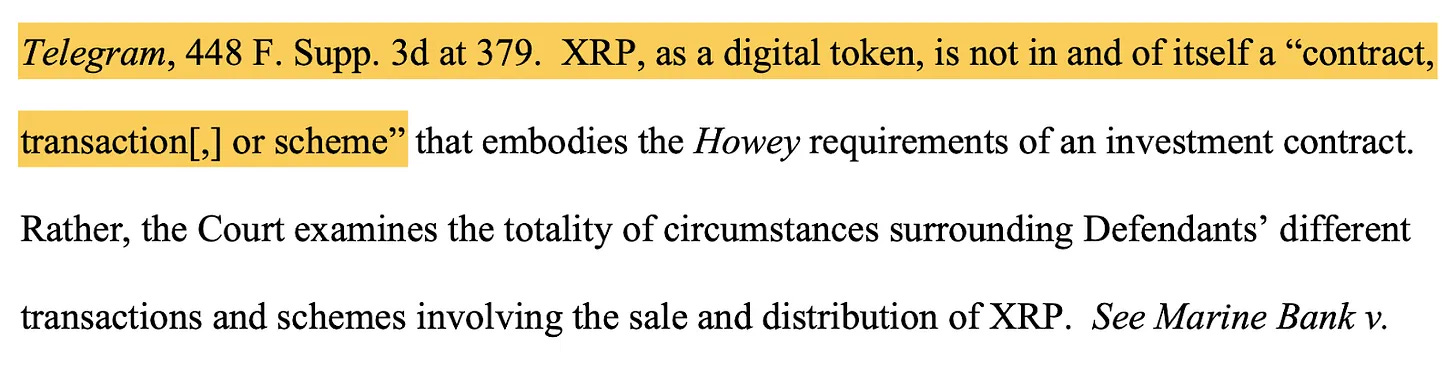

리플(XRP) 소송은 중요한 선례를 만들었습니다.

2023년 법원은 기관 투자자에게 판매된 XRP는 증권으로 간주되지만, 거래소에서 개인 투자자가 거래한 XRP는 증권으로 간주되지 않는다고 판결했습니다. 동일한 토큰이라도 판매 방식에 따라 다른 범주로 분류될 수 있습니다. 이는 증권의 지위가 토큰 자체가 아니라 판매 방식과 운영 구조에 따라 결정된다는 해석을 뒷받침하며, 이는 환매 모델 평가 방식에 직접적인 영향을 미칩니다.

이러한 변화는 나중에 "크립토 프로젝트"라는 이니셔티브에 통합되었습니다. "크립토 프로젝트" 이후 SEC의 핵심 쟁점도 다음과 같이 변경되었습니다.

실제로 네트워크를 제어하는 사람은 누구인가요? 결정은 재단에서 내리는 건가요, 아니면 DAO 거버넌스에서 내리는 건가요? 수익 분배와 토큰 소각은 수동으로 예약되나요, 아니면 코드에 의해 자동으로 실행되나요?

다시 말해, SEC는 표면적인 구조가 아닌 실질적인 분권화를 검토하기 시작했습니다. 특히 두 가지 관점의 변화가 매우 중요해졌습니다.

- 생명주기

- 기능적 분권화

3.1. 수명주기

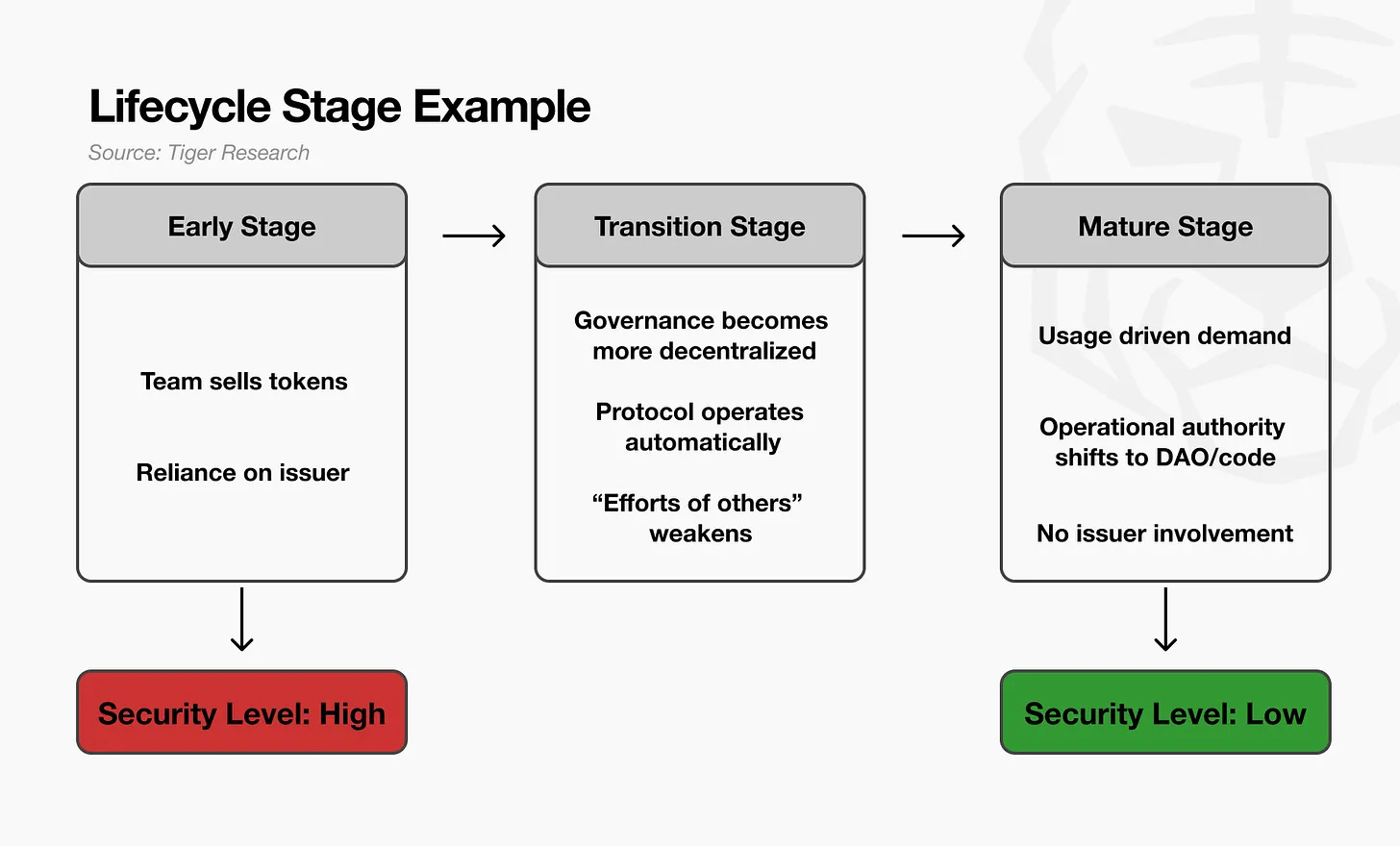

첫 번째 변화는 토큰 수명 주기 관점의 도입이었습니다.

SEC는 더 이상 토큰을 영구 증권이나 영구 비증권으로 간주하지 않습니다. 대신, 토큰의 법적 특성은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있음을 인정합니다.

예를 들어, 프로젝트 초기 단계에서 팀은 자금을 조달하기 위해 토큰을 판매하고, 투자자들은 팀의 탄탄한 실행력을 통해 가치를 높일 것으로 기대하며 토큰을 매수합니다. 이 시점에서 구조는 팀의 노력에 크게 의존하며, 이러한 판매는 전통적인 투자 계약과 기능적으로 유사합니다.

네트워크가 실용화되기 시작하면서 거버넌스는 더욱 분산화되었고, 프로토콜은 팀의 직접적인 개입 없이 안정적으로 작동하여 해석의 변화를 가져왔습니다. 가격 형성과 시스템 운영은 더 이상 팀의 역량이나 지속적인 업무에 의존하지 않았습니다. SEC 평가의 핵심 요소인 "타인의 노력에 대한 의존"은 약화되었습니다. SEC는 이 시기를 과도기라고 설명했습니다.

궁극적으로 네트워크가 성숙해짐에 따라 토큰의 특성은 초기 단계와 크게 달라집니다. 수요는 투기보다는 실용성에 더 중점을 두고 있으며, 토큰은 네트워크 상품처럼 기능합니다. 이 시점에서 전통적인 증권 논리를 적용하는 것은 어려워집니다.

간단히 말해, SEC의 수명 주기 관점은 토큰이 초기 단계에서는 투자 계약과 유사할 수 있지만 네트워크가 분산화되고 자립화됨에 따라 이를 증권으로 분류하는 것이 더 어려워진다는 것을 인정합니다.

3.2. 기능적 분권화

두 번째는 기능적 탈중앙화입니다. 이 관점은 노드의 수가 아니라 누가 실제로 통제권을 가지고 있는지에 초점을 맞춥니다.

예를 들어, 어떤 프로토콜이 전 세계적으로 10,000개의 노드를 운영하고, DAO 토큰이 수만 명의 보유자에게 분배된다고 가정해 보겠습니다. 표면적으로는 완전히 탈중앙화된 것처럼 보입니다.

그러나 스마트 계약의 업그레이드 권한이 3인 재단의 다중 서명 지갑에 있고, 금고가 재단 지갑에 의해 관리되며, 수수료 매개변수가 재단에 의해 직접 변경될 수 있는 경우, SEC는 이를 탈중앙화로 간주하지 않습니다. 사실상 재단이 전체 시스템을 제어합니다.

이와 대조적으로, 네트워크가 단 100개의 노드로 구성되어 있더라도 모든 주요 결정에 DAO 투표가 필요하고, 결과가 코드에 의해 자동으로 실행되며, 재단이 임의로 간섭할 수 없다면 SEC는 이를 더욱 분산화된 것으로 간주할 수 있습니다.

4. 명확성법

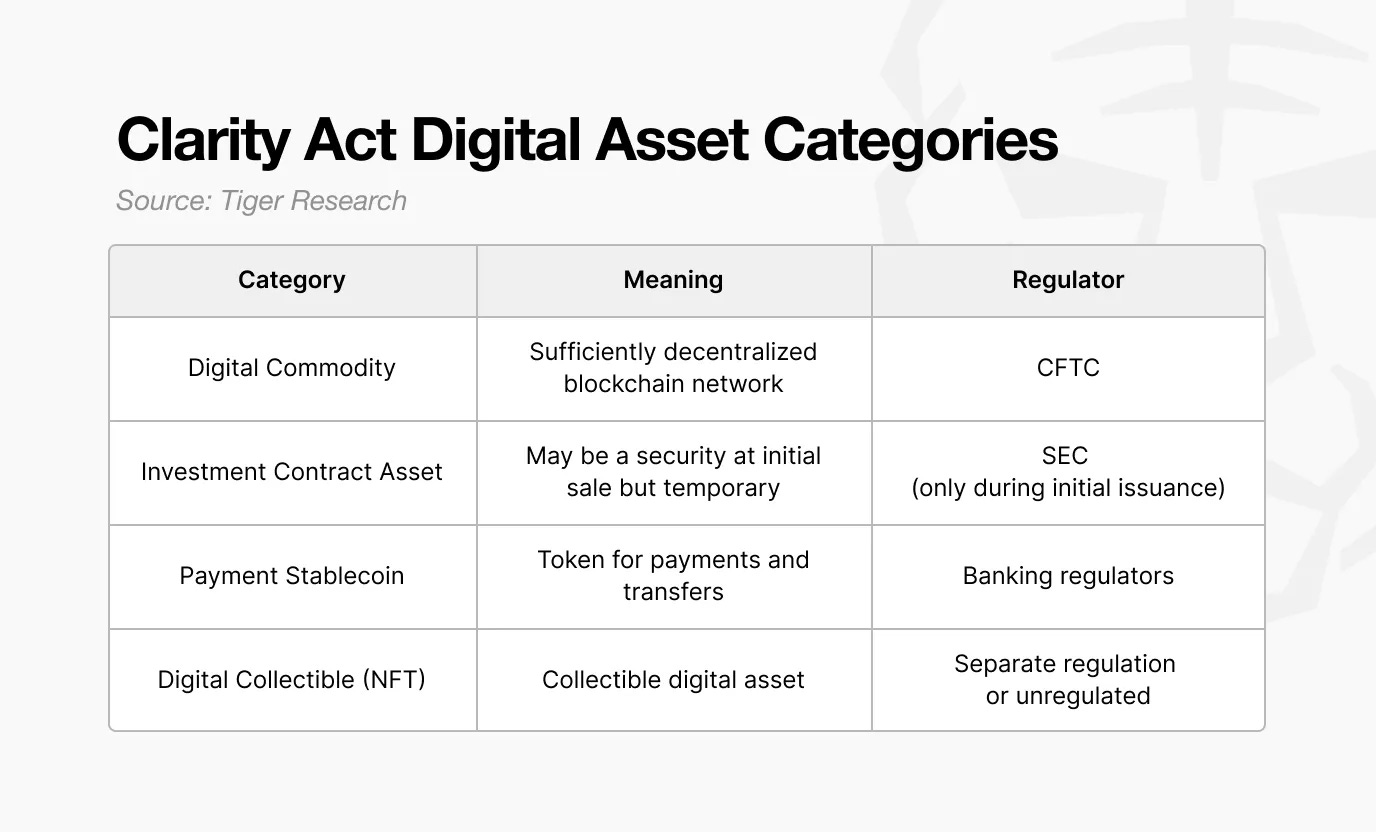

2025년에 자사주 매입 논의가 다시 수면 위로 떠오르게 할 수 있는 또 다른 요인은 미국 의회가 발의한 입법안인 명확성법(Clarity Act)입니다. 이 법은 토큰의 법적 분류 방식을 재정의하는 것을 목표로 합니다.

SEC의 "암호화폐 프로젝트"가 어떤 토큰이 증권으로 적격한지 판단하는 데 초점을 맞추는 반면, 명확성법은 더 근본적인 질문을 제기합니다. 합법적 자산으로서 토큰이란 무엇일까요?

핵심 원칙은 간단합니다. 토큰은 투자 계약에 따라 판매되었다고 해서 영구적으로 증권이 되는 것이 아닙니다. 이 개념은 SEC의 라이프사이클 접근 방식과 유사하지만, 적용 방식이 다릅니다.

SEC의 이전 설명에 따르면, 토큰이 ICO 투자 계약의 일부로 판매되는 경우 토큰 자체는 무기한 증권으로 간주될 수 있습니다.

명확성법은 이러한 요소들을 구분합니다. 토큰이 발행 시점에 투자 계약에 따라 판매되는 경우, 그 시점에는 "투자 계약 자산"으로 간주됩니다. 하지만 유통 시장에 진입하여 소매 사용자에 의해 거래되는 경우, "디지털 상품"으로 재분류됩니다.

간단히 말해서, 토큰은 발행 당시에는 증권일 수 있지만, 완전히 배포되고 활발하게 거래되면 일반적인 디지털 자산이 됩니다.

이러한 분류는 규제 기관을 변경하기 때문에 중요합니다. 최초 판매는 증권거래위원회(SEC)의 관할권에 속하지만, 유통 시장 활동은 상품선물거래위원회(CFTC)의 관할권에 속합니다. 이러한 규제 변화로 인해 계약은 경제 구조를 설계할 때 증권 규제 제약을 덜 받게 됩니다.

이러한 변화는 자사주 매입의 해석 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 토큰이 유통 시장에서 디지털 상품으로 분류되면, 자사주 매입은 더 이상 "증권형 배당금"으로 간주되지 않습니다. 대신, 상품 기반 시스템의 통화 정책과 유사한 공급 관리로 해석될 수 있습니다. 이는 투자자에게 수익을 분배하는 것이 아니라, 토큰 경제를 운영하는 메커니즘이 됩니다.

궁극적으로 명확성법은 토큰의 법적 특성이 맥락에 따라 변경될 수 있다는 개념을 공식화하여 매수 설계와 관련된 구조적 규제 부담을 줄입니다.

5. 재매수 및 파기로 전환

2025년에는 바이백과 자동 소각 메커니즘이 결합된 방식이 다시 등장했습니다. 이 모델에서는 수익이 토큰 보유자에게 직접 분배되지 않고, 재단은 가격이나 공급에 대한 통제권이 없으며, 소각 과정은 알고리즘적으로 실행됩니다. 따라서 이러한 구조는 이전에 규제 당국이 지적했던 요소들과는 더욱 차이가 있습니다.

유니스왑이 2025년 11월에 발표한 "통합 제안"은 이러한 변화를 명확하게 보여줍니다.

이 모델에서는 거래 수수료의 일부가 DAO 재무부에 자동으로 할당되지만, UNI 보유자에게 직접 수익이 분배되지는 않습니다. 대신, 스마트 계약이 공개 시장에서 UNI를 매수하고 소각함으로써 공급을 줄이고 간접적으로 가치를 높입니다. 이 과정에 관련된 모든 결정은 DAO 투표를 통해 이루어지며, 유니스왑 재단은 이에 개입하지 않습니다.

가장 중요한 변화는 이러한 행동을 해석하는 방식에 있습니다.

초기 자사주 매입은 투자자들에게 "이익 분배"의 한 형태로 여겨졌습니다. 그러나 2025년 모델은 이 메커니즘을 공급 조정으로 재정의하여, 의도적으로 가격에 영향을 미치는 것이 아니라 네트워크 정책의 일환으로 운영됩니다.

이러한 구조는 SEC의 2022년 견해와 상충되지 않으며, 명확성법(Clarity Act)에 정의된 "디지털 상품" 범주에 속합니다. 토큰이 증권이 아닌 상품으로 간주되면, 공급량 조정은 배당금 지급보다는 통화 정책 도구에 더 가까워집니다.

유니스왑 재단은 제안서에서 "이러한 환경은 변했고" "미국의 규제 명확성이 진화하고 있다"고 밝혔습니다 . 여기서 중요한 점은 규제 당국이 자사주 매입을 명시적으로 승인하지 않았다는 것입니다. 오히려 규제 경계가 명확해짐에 따라 규정 준수 기대치를 충족하는 계약이 설계될 수 있었습니다.

과거에는 모든 형태의 자사주 매입이 규제 위험으로 간주되었습니다. 2025년까지는 "자사주 매입을 허용해야 하는가"에서 "자사주 매입이 증권 관련 우려를 유발하지 않도록 설계되었는지"로 질문이 전환되었습니다.

이러한 변화로 인해 규정을 준수하는 프레임워크 내에서 재매입을 구현할 수 있는 여지가 생겼습니다.

6. 재매수 이행에 대한 합의

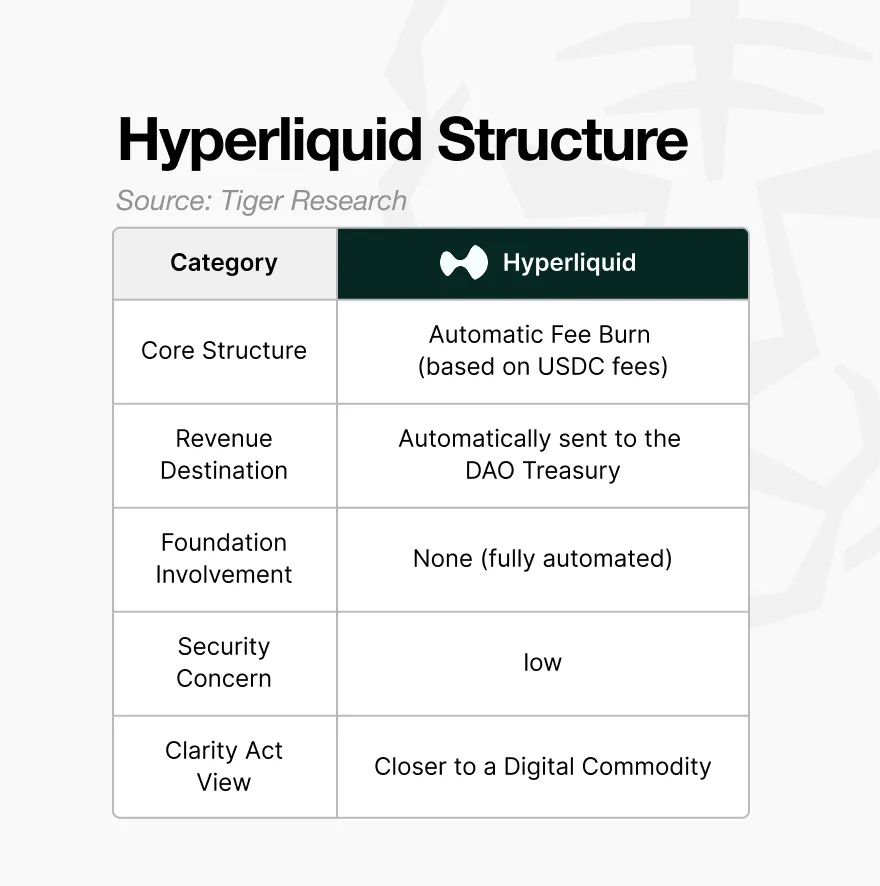

2025년에 바이백 및 소각 메커니즘을 구현하는 대표적인 프로토콜은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)입니다. 하이퍼리퀴드의 구조는 다음과 같은 몇 가지 주요 특징을 보여줍니다.

- 자동화 메커니즘 : 매입 및 파기는 재단의 재량에 따라 결정되는 것이 아니라 프로토콜 규칙에 따라 이루어집니다.

- 재단 외 수익 흐름 : 수익은 재단이 관리하는 지갑으로 유입되지 않으며, 유입된다 하더라도 재단은 이를 이용해 가격에 영향을 미칠 수 없습니다.

- 직접적인 수수료 공유 없음 : 수익은 토큰 보유자에게 지급되지 않습니다. 공급 조정 또는 네트워크 운영 비용으로만 사용됩니다.

핵심은 이 모델이 더 이상 토큰 보유자에게 직접적인 경제적 이익을 약속하지 않는다는 것입니다. 이는 네트워크의 공급 정책으로 기능할 뿐입니다. 이 메커니즘은 규제 기관이 수용할 수 있는 한계에 맞춰 재설계되었습니다.

하지만 이것이 모든 자사주 매입이 안전하다는 것을 의미하지는 않습니다.

자사주 매입이 다시 활기를 띠고 있지만, 모든 사업 실행에 동일한 규제 위험이 따르는 것은 아닙니다. 2025년 규제 변화는 재량적, 일회성 또는 재단 중심의 프로그램보다는 구조적으로 규정을 준수하는 자사주 매입으로 이어질 가능성을 열어줍니다.

SEC의 논리는 일관성을 유지합니다.

- 재단이 시장에서 매수 시점을 결정한다면, "의도적으로 가격을 지지한다"는 설명이 더욱 설득력을 얻게 됩니다.

- DAO 투표를 사용하더라도 업그레이드나 실행 권한이 궁극적으로 재단에 있다면 분산화의 요구 사항을 충족하지 못합니다.

- 가치가 파괴되지 않고 특정 소유자에게 축적된다면 이는 배당금과 비슷합니다.

- 수익이 재단에서 매수 시장으로 흘러들어 가격 상승으로 이어지면 투자자의 기대감이 강화되고 Howey 테스트의 요소와 일치합니다.

간단히 말해, 재량적, 임시적 또는 재단이 통제하는 자사주 매입은 여전히 증권 조사를 피할 수 없습니다.

자사주 매입이 가격 상승을 보장하지 않는다는 점도 유의해야 합니다. 소각은 공급을 감소시키지만, 장기적인 토큰 경제 메커니즘일 뿐입니다. 소각은 취약한 프로젝트를 강화할 수 없습니다. 반대로, 강력한 프로젝트는 잘 설계된 소각 시스템을 통해 펀더멘털을 강화할 수 있습니다.