十大模型拆解,ETH到底該值多少錢?

- 核心观点:多种模型显示以太坊当前价格被低估。

- 关键要素:

- 8/10模型显示ETH价格低于公允价值。

- 加权平均合理价格约4700美元。

- 收益型债券模型得出1941美元估值。

- 市场影响:提供估值参考,可能影响投资者预期。

- 时效性标注:中期影响

原文作者:Eric,Foresight News

ETH 的合理價格應該是多少?

對於這個問題市場給了非常多的估值模型。不像比特幣這樣已經作為一種大宗資產存在的物種,以太坊作為一個智能合約平台,應該是可以總結出一個合理的且公認的估值體系的,但好像Web3 行業至今都沒有在這件事上達成一個共識。

最近Hashed 推出的一個網站更是給了10 種可能是市場認可度比較高的估值模型。在10 種模型中,有8 種的計算結果都顯示以太坊被低估了,加權平均的價格更是超過了4700 美元。

所以這種接近歷史新高才合理的價格是怎麼算出來的?

從TVL 到質押再到收入

Hashed 列出的10 種模型依照可靠性分為低、中、高三類,我們從低可靠性的估值模型說起。

TVL 乘數

模型認為以太坊的估值應該是其上DeFi TVL 的某一個倍數,將市值單純與TVL 掛鉤。 Hashed 採用了2020 年到2023 年市值與TVL 比值的平均值(個人理解為從DeFi Summer 伊始到套娃還不太嚴重的時間為止)7 倍,透過將當前以太坊上DeFi TVL 乘上7.799% 再除以供應量,即:TVL × 7 ÷ Supply,得出的價格為412. 899.53% 再上漲。

這種只考慮DeFi TVL 且因為複雜的娃娃無法準確得出實際TVL 的粗糙計算方法確實配得上低可靠性。

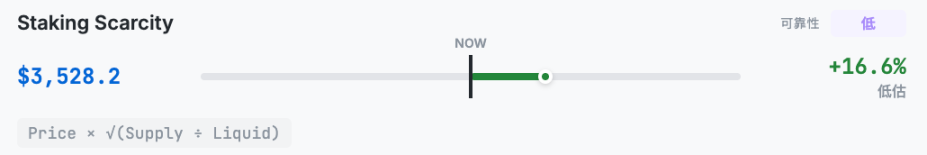

質押所導致的稀缺性溢價

該模型考慮到因為質押而無法在市場上流通的以太坊會提高以太坊的「稀缺性」,用當前以太坊的價格乘以總供應量和流通量比值的開方,即Price × √(Supply ÷ Liquid),得出的價格是3528.2,較目前價格有16.6% 的空間上漲。

這個模型是Hashed 自己開發的,開方計算是為了弱化極端情況。但按照這個演算法ETH 永遠是被低估的,還不論單純只考慮質押帶來的「稀缺性」的合理性以及LST 釋放的質押的以太坊的額外流動性等問題,同樣也很粗糙。

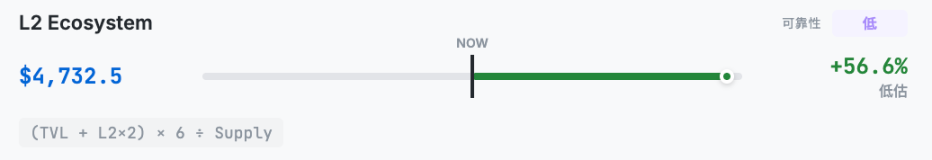

主網+ L2 TVL 乘數

與第一個估值模型類似,只是這個模型加上的所有L2 的TVL 並因為L2 對以太坊的消耗給了2 倍的加權,計算方法為(TVL + L2_TVL×2) × 6 ÷ Supply,得出的價格是4732.5,較目前價格有56.6% 的上漲空間。

至於6 這個數字雖然沒有說明但大機率也是歷史資料得出的一個乘數。雖然算上了L2,但這個估值方式依然單純地參考了TVL 數據,並沒有比第一種方式好到哪裡去。

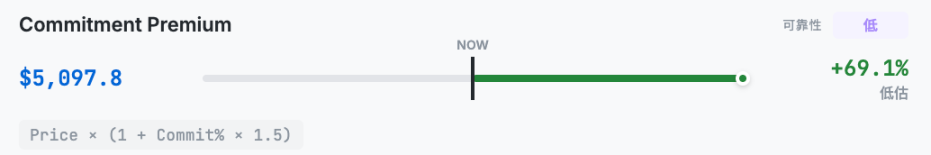

「承諾」溢價

該方式也與第二種模型類似,只是加上了鎖定在DeFi 協議中的以太坊。此模型中的乘數用質押和鎖定在DeFi 協議中的ETH 總量除以ETH 總供應量得出的數字來代表一種「長期持有的信念和更低的流動性供應」所帶來的溢價百分比。用1 加上該百分比後在乘上「承諾」資產相對於流動資產的價值溢價指數1.5,最終得出該模型下合理的ETH 價格。公式為:Price × [1+(Staked + DeFi) ÷ Supply]× Multiplier,得出的價格是5097.8 美元,較目前價格有69.1% 的上漲空間。

Hashed 表示模型靈感來自L1 代幣應該被視為貨幣而非股票的概念,不過仍陷入了合理價格永遠高於現價的問題。

以上4 種低可靠性的估價方式最大的問題就是考慮的單一維度缺乏合理性。例如TVL 數據並非越高越好,如果能用更低的TVL 提供更好的流動性反而是一種進步。至於將不參與流通的以太坊視為一種稀缺性或者說忠誠度帶從而產生溢價,似乎又無法解釋當價格真的達到預期價格之後如何估值的問題。

說完了4 種低可靠性的估值方案,我們再來看5 種中等可靠性的方案。

市值/TVL 公允價值

此模型本質是一種平均值迴歸的模型,計算方式就是認定市值與TVL 比值的歷史平均為6 倍,超過即為高估,不夠則為低估,公式為Price × (6 ÷ Current Ratio),得出的價格是3541.1 美元,較目前價格有17.3% 的上漲空間。

這種計算方法表面上是參考TVL 數據,實際上是參考了歷史規律,用一種比較保守的方式進行的估值方法,看起來確實比單純參考TVL 要合理一些。

梅特卡夫定律

梅特卡夫定律是一個關於網路的價值和網路技術的發展的定律,由喬治·吉爾德於1993 年提出,但以電腦網路先驅、3Com 公司的創始人羅伯特·梅特卡夫的姓氏命名,以表彰他在以太網上的貢獻。其內容是:一個網路的價值等於該網路內的節點數的平方,而且這個網路的價值與連網的使用者數的平方成正比。

Hashed 表示,該模型已被學術研究人員(Alabi 2017, Peterson 2018)對比特幣和以太坊進行了實證驗證。這裡使用TVL 作為網路活動的代理指標。計算公式為2 × (TVL/1B)^1.5 × 1B ÷ Supply,所得的價格是9,957.6 美元,較目前價格有231.6% 的上漲空間。

這是一個比較專業的模型,也被Hashed 標記為具有強歷史相關性的學術驗證模型,但還是將TVL 作為唯一考量顯得有失偏頗。

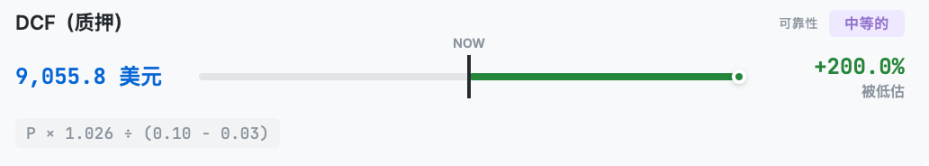

現金流折現法

這個估值模型是目前為止最將以太坊作為一家公司看待的估值方式,將以太坊的質押獎勵視為收入,透過現金流折現法計算當前價值,Hashed 給出的計算方式為Price × (1 + APR) ÷ (0.10 - 0.03),其中10% 為折現率,3% 為永續增長率。這個公式顯然是有問題的,實際上應為當n 趨向於無窮時,Price × APR ×(1/1.07+1/1.07^2+…+1/1.07^n) 的計算結果。

即時使用Hashed 給出的公式也沒辦法計算得到這個結果,如果以2.6% 的年化利率計算,實際得出的合理價格應為當前價格的37% 左右。

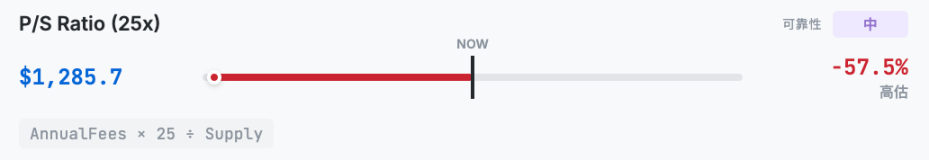

以市銷率估值

在以太坊這兒,市銷率指市值與年度交易手續費收入的比值。因為手續費最終都流向了驗證者所以網路不存在市盈率的說法。 Token Terminal 採用了該種方式進行估值, 25 倍為成長型科技股的估值水平,Hashed 將其稱之為「L1 協議估值的行業標準」。模型的計算公式為Annual_Fees × 25 ÷ Supply,所得的價格是1,285.7 美元,較目前價格有57.5% 的下跌空間。

以上兩個例子可以看出,使用傳統的估值方法以太坊的價格都是嚴重高估的狀態,但很顯然以太坊並非一個應用,採用這種估值方式在筆者看來甚至在底層邏輯上都是一種錯誤。

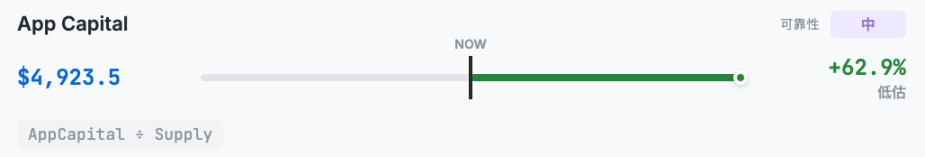

鏈上總資產估值

這個估值模型是一個乍看之下毫無道理但細想似乎有點道理的模型,其核心觀點是認為以太坊想要保證網路安全,就應該讓市值匹配所有在其上結算的資產價值。所以模型的計算方式也很簡單,就是用以太坊上所有資產,包括穩定幣、ERC-20 代幣,NFT 等等的價值總和除以以太坊的總供應量。得出的結果為4923.5 美元,較目前價格有62.9% 的上漲空間。

這是目前為止計算最簡單的估值模型,其核心假設給人一種好像哪裡不對勁但又說不出來哪裡不對的感覺。

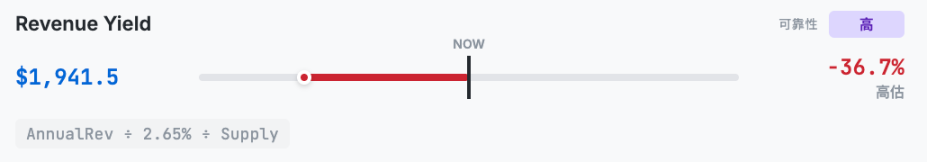

收益型債券模型

所有估值模型裡唯一一個高可靠性的估值模型,Hashed 稱該模型受到將加密貨幣評估為另類資產類別的TradFi 分析師青睞,就是將以太坊作為收益型債券進行估值。計算方法為以太坊的年收入除以質押收益率計算總市值,公式為Annual_Revenue ÷ APR ÷ Supply,得出的結果為1941.5 美元,較目前價格有36.7% 的下跌空間。

唯一的,可能是因為被金融領域廣泛採用而被認為是高可靠性的估值模型,成為了另一個透過傳統估值方式將以太坊價格「低估」的例子。所以這可能是個很好的證明以太坊不是一種證券的證據。

公鏈的估值可能需要考慮多種因素

公鏈代幣的估價體係可能需要考慮各方面的因素,而Hashed 將以上10 種方式依據可靠性做了加權平均,得到的結果為4766 美元左右,但鑑於現金流折現法的計算可能有誤,實際的結果可能略低於這個數字。

如果讓筆者對以太坊進行估值,我的演算法核心可能在於供需。因為以太坊是一種有實際用途的「貨幣」,無論是支付Gas 費用,購買NFT 還是組LP 都需要用到ETH,所以可能需要基於網絡活動活躍程度計算出某種可以衡量一段時間內ETH 供求關係的參數,再結合以太坊上實際執行交易的成本,對比歷史上相近允參數下允來得出一個公坊的價格。

不過依據此方法,如果以太坊上的活躍度增長跟不上成本下降的程度,ETH 的價格是有理由漲不動的,近兩年來以太坊上的活躍程度其實在某些時候相較於2021 年牛市時有過之而無不及,但由於成本的下降使得對以太坊的需求並不高,導致了以太坊實際的供大於求。

不過這種與歷史對比的估價方式唯一無法納入考量的就是以太坊的想像力,或許某個節點當以太坊上重現DeFi 興起時的盛況時,我們還需要乘上「市夢率」。