ベージュブックが金利引き下げへの期待を呼び起こし、ビットコインは9万ドルまで急騰、クリスマスラリーは近づいているのか?

中国人であろうと外国人であろうと、「休暇中に家族とゆっくり過ごす」という伝統的な感情は、誰もが共有しています。毎年11月の第4木曜日は感謝祭で、アメリカ合衆国の主要な伝統的な祝日です。

今年の感謝祭、暗号通貨愛好家たちはビットコインが9万ドルに戻ったことにおそらく最も感謝しているだろう。

「ホリデーシーズン」の影響に加え、政府閉鎖の影響で予想外にも政策決定の重要な根拠となったベージュブック文書が、今年最後の金融政策の方向性を書き換える一因となった。連邦準備制度理事会(FRB)による12月の利下げ確率は、1週間前の20%から86%に急上昇した。

連邦準備制度理事会(FRB)が方針を転換し、世界の主要経済国が同時に「紙幣増刷モード」に移行し、従来の金融システムの亀裂が拡大する中、暗号資産は今、最も重要な季節の節目を迎えています。世界的な流動性ゲートの開放は、暗号資産業界の動向にどのような影響を与えるのでしょうか?さらに重要なのは、来たるホリデーシーズンはクリスマスをもたらすのか、それともクリスマスの大惨事をもたらすのかということです。

12月の利下げ確率は86%に急上昇した。

Polymarketのデータによると、連邦準備制度理事会(FRB)が12月の会合で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は、1週間前の約20%から86%に急上昇しました。これが最近のビットコイン価格上昇の主な理由の一つである可能性が高く、この確率の反転は経済指標であるベージュブックによるものです。

金利引き下げ決定に関する重要な報告

水曜日、ダラス連邦準備銀行は、全米12地区の最新情報をまとめた「ベージュブック」を正式に発表しました。通常は定例の報告書に過ぎませんが、政府閉鎖の影響で多くの主要経済データが古くなったため、この報告書はFOMCが意思決定を行う上で頼りにできる、極めて希少かつ包括的な情報源となっています。

言い換えれば、データが不足している状況下で、これは連邦準備制度が草の根レベルの経済状況を真に反映できる数少ない窓口の一つだ。

報告書の全体的な評価は明快である。経済活動はほとんど変化しておらず、労働需要は引き続き弱まり、企業へのコスト圧力は高まり、消費者支出はより慎重になっている。表面的な安定の裏で、米国経済は構造的な緩和の兆候を見せ始めている。

この報告書で最も注目すべき点は、雇用市場の変化に関する記述です。過去6週間、米国の労働市場には明るい兆候がほとんど見られませんでした。地域連邦準備銀行の約半数は、地元企業が採用意欲を低下させており、中には「できれば採用しない」という姿勢をとっているところもあると報告しています。過去2年間の深刻な労働力不足とは対照的に、複数の業界で採用が大幅に容易になっています。例えば、南東部の複数の州にまたがるアトランタ地域では、多くの企業が従業員を解雇するか、最小限の補充のみを行っています。一方、オハイオ州とペンシルベニア州にまたがるクリーブランド地域では、売上減少を受けて、一部の小売業者が積極的に人員削減を行っています。これらの変化は、雇用市場の緩和がもはや孤立した現象ではなく、より広範な業界や地域に徐々に広がりつつあることを示しています。

一方、インフレ圧力は「穏やか」と評されているものの、企業の現実は数字が示唆するよりも複雑です。一部の製造業や小売業は、関税の影響もあって、依然として投入コストの上昇圧力を感じています。例えば、ミネアポリス地区のあるビール会社は、アルミ缶価格の上昇により生産コストが大幅に増加したと報告しています。しかし、より深刻なのは医療費であり、ほぼすべての地区で言及されています。従業員への医療保険提供はますます高額になっており、関税とは異なり、これらのコストは周期的なものではなく、長期的なトレンドとして反転させるのがより困難です。そのため、企業は価格引き上げと利益縮小という難しい選択を迫られています。一部の企業はこれらのコストを消費者に転嫁し、価格をさらに押し上げます。一方、他の企業はコストを自ら吸収することを選択し、利益率をさらに圧迫します。いずれにせよ、その結果は最終的に今後数ヶ月の消費者物価指数(CPI)と企業収益に反映されるでしょう。

企業側への圧力と比較すると、消費者側の変化も同様に顕著です。高所得者は高級小売店の業績を引き続き牽引していますが、アメリカの幅広い世帯が節約に努めています。複数の地域で、消費者が値上げを渋る傾向が強まっていることが報告されており、特に低・中所得世帯は厳しい予算に直面し、不要不急の買い物を延期したり、控えたりする傾向が強まっています。特に自動車販売店からのフィードバックは示唆に富んでいます。連邦税額控除の期限切れに伴い、電気自動車の販売が急速に鈍化しており、消費者が高額な出費に慎重になっていることを示しています。かつて好調だったセクターでさえ、疲弊の兆候を見せ始めています。

様々な経済混乱の中でも、政府閉鎖の影響は本報告書で明確に強調されています。記録的な長期にわたる政府閉鎖は、連邦政府職員の収入に直接的な影響を与えただけでなく、支出削減によって地域消費も低迷し、フィラデルフィア地域では自動車販売が大幅に減少しました。しかし、真に驚くべきは、政府閉鎖が他の経路を通じてより広範な経済活動にも波及したことです。中西部の一部の空港は旅客数の減少により混乱に陥り、ビジネス活動の停滞につながりました。一部の企業では注文の遅延も発生しました。この連鎖反応は、政府閉鎖の経済的影響が単なる「政府機能の停止」そのものよりもはるかに深刻であることを示しています。

より広範な技術レベルでは、人工知能(AI)は静かに経済構造を変革しつつあります。ベージュブックの回答者は、微妙な「二重軌道現象」を示しました。一方では、AIが投資拡大を牽引しています。例えば、ボストン地域のある製造業者は、AIインフラへの強い需要により受注が増加しました。他方では、基本的な業務の一部がAIツールに置き換えられているため、一部の企業では初級職の削減に繋がっています。教育分野でも同様の懸念が浮上しています。ボストン地域の大学では、多くの学生がAIが従来の仕事に将来与える影響を懸念し、データサイエンスなどのより「リスク耐性」の高い専攻に転向する傾向が強まっていると報告されています。これは、AIによる経済構造の変革が、既に産業レベルから人材供給サイドにまで浸透していることを意味します。

ベージュブックで示されたこれらの変化は、最新のデータと一致する点に注目すべきです。雇用の弱さの兆候が複数の地区で同時に現れている一方、物価面では、生産者物価指数(PPI)は前年比わずか2.7%の上昇にとどまり、7月以来の最低水準に落ち込みました。コア物価指数も引き続き軟化傾向を示しており、再び上昇する兆候は見られません。雇用とインフレという金融政策に直接関連する指標は、市場に連邦準備制度理事会(FRB)の次なる動きを再考させるきっかけを与えています。

経済の弱さは地方連邦準備銀行にも広がっている

マクロ経済データでは全国的な傾向が見られるが、各地域の連邦準備銀行の報告は企業や家計をより詳細に分析したものであり、米国経済の冷え込みが一様ではなく、むしろ一種の「分散疲労」を示していることが明らかだ。

北東部では、ボストン地域の企業は概ね経済活動の緩やかな拡大を報告しており、住宅販売は長期にわたる低迷の後、やや勢いを取り戻しつつあります。しかしながら、消費者支出は横ばい、雇用はわずかに減少し、賃金の伸びは鈍化しました。食料品価格の上昇により食料品価格は上昇しましたが、全体的な価格圧力は依然として管理可能であり、全体的な見通しは依然として慎重ながらも楽観的です。

ニューヨーク地域の状況は著しく冷え込みました。経済活動は緩やかに低下し、多くの大手企業がレイオフを開始し、雇用もわずかに減少しました。物価上昇率は鈍化したものの、依然として高水準を維持しました。製造業は若干の回復を見せましたが、個人消費は依然として低調で、堅調さを見せているのは高級小売業のみでした。企業は概して将来への期待が低く、経済が短期的に大きく改善する可能性は低いと考える企業が多くいました。

さらに南に位置するフィラデルフィア連銀は、「閉鎖前から既に弱さが現れていた」という現実を説明した。ほとんどの産業が緩やかな景気後退に見舞われ、雇用もそれに伴って減少し、物価上昇圧力が低・中所得世帯の生活空間を圧迫している。さらに、最近の政府政策の変更によって多くの中小企業が経営難に陥っている。

州境をさらに下ったリッチモンド郊外は、やや回復力を見せました。経済全体は緩やかな成長を維持しましたが、消費者は依然として高額な買い物に慎重な姿勢を示していましたが、日常的な支出は緩やかに増加しました。製造業の活動はわずかに縮小しましたが、その他のセクターはほぼ横ばいでした。雇用は大きな変化はなく、雇用主は既存の従業員規模を維持することを優先し、賃金と物価は緩やかな上昇傾向を示しました。

アトランタ連銀が管轄する南部地域は、むしろ「停滞」状態に近い。経済活動は概ね横ばいで、雇用は安定し、物価と賃金は緩やかに上昇している。小売売上高の伸びは鈍化し、旅行活動は若干減少し、住宅市場は依然として圧迫されているものの、商業用不動産市場は安定化の兆しを見せている。エネルギー需要はわずかに増加したが、製造業と運輸業は依然として低迷している。

セントルイス中心部では、経済活動と雇用は全体的に「平凡」な状況が続いていましたが、政府閉鎖の影響で需要はさらに減速しました。物価は緩やかに上昇しましたが、企業は今後6ヶ月で値上がり幅が拡大することを概ね懸念していました。景気減速とコスト上昇という二重の圧力を受け、地元の企業の景況感はやや悲観的になっていました。

これらの地域別レポートをまとめると、米国経済の概観が浮かび上がってくる。本格的な景気後退も明確な回復もなく、むしろ程度の差はあれ弱さの兆候が散発的に見られる。まさにこうした地域別の多様なサンプルこそが、次回の連邦準備制度理事会(FRB)会合を前に、より差し迫った問題、すなわち高金利のコストが経済のあらゆる面で醸成されつつあるという問題に直面せざるを得ない状況に追い込んでいるのだ。

連邦準備制度理事会(FRB)当局者の姿勢の変化

ベージュブックが実体経済の「表れ」を明確に示していたとすれば、過去2週間の連邦準備制度理事会(FRB)当局者の発言は、政策の静かな転換をさらに明らかにしたと言えるでしょう。微妙なトーンの変化は、外部からは単なる言葉遣いの調整に見えるかもしれませんが、現段階では、いかなるトーンの変化も内部のリスク評価の変化を意味する場合が多いのです。

複数の高官が、米国経済は冷え込み、物価は予想以上に急落しており、労働市場の減速は「懸念される」という共通の事実を強調し始めている。これは、過去1年間ほぼ全員が示してきた「十分に引き締められた政策環境を維持しなければならない」という姿勢に比べ、かなり穏やかなトーンとなっている。特に雇用に関する発言は慎重なものとなっており、一部の高官は経済が「依然として過熱している」と強調するのではなく、「安定」「減速」「より均衡のとれた方向に向かっている」といった表現を頻繁に用いている。

このような表現は、タカ派サイクルの後期段階ではほとんど見られず、「現在の政策は十分に引き締められているかもしれないという初期の兆候がいくつか見られる」という婉曲表現に近い。

一部の当局者は、過度な引き締め政策は不必要な経済リスクをもたらす可能性があると明言し始めている。この発言自体が一つのシグナルである。「過度な引き締め」の副作用を警戒し始めるということは、政策の方向性がもはや一方通行ではなく、微調整とバランス調整が必要な段階に入ったことを意味する。

これらの変化は市場も見逃さなかった。金利トレーダーが最初に反応し、先物市場の価格は数日のうちに大きく変動した。以前は「早くても来年」と考えられていた利下げ見通しは、徐々に春へと前倒しされた。ここ数週間、誰も公に議論しようとしなかった「年央以前の利下げ」が、今や多くの投資銀行のベンチマーク予想に織り込まれている。市場の論理は複雑ではない。

雇用が低迷し、インフレ率が低下し続け、経済成長率が長期にわたってゼロ近辺に留まる場合、過度に高い金利を維持することは問題を悪化させるだけです。連邦準備制度理事会(FRB)は最終的に「引き締めを継続する」か「経済のハードランディングを防ぐ」かの選択を迫られますが、現在の兆候は、このバランスがわずかに崩れ始めていることを示唆しています。

そのため、ベージュブックが経済を「やや冷え込んだ」状態へと冷え込んだと表現した際、連邦準備制度理事会(FRB)の姿勢の変化と市場の価格改定行動は互いに裏付け合うようになった。そして、同じ論理が形成されつつある。すなわち、米国経済は急速に衰退しているわけではないが、その勢いは徐々に弱まっている。インフレは完全に消滅したわけではないが、「制御可能な」方向に向かっている。政策は明確に転換したわけではないが、昨年のような揺るぎない引き締め姿勢はもはやない、という論理である。

世界的な流動性の新たなサイクル

日本の11.5兆円の新規債務の背後にある不安

米国内で期待が和らぐ一方で、日本など海外主要国では「グローバル・リフレ」の幕が静かに開きつつある。

日本の最新の景気刺激策の規模は、外の世界が想像するよりもはるかに大きい。11月26日、複数のメディアが関係筋の話として、高市早苗首相率いる政府が今回の景気刺激策のために少なくとも11兆5000億円(約735億ドル)の国債発行を計画していると報じた。これは昨年の石破茂政権下での景気刺激策予算のほぼ2倍に相当する。つまり、日本の財政政策は「慎重」から「景気下支え」へと転換したと言えるだろう。

当局は今年度、過去最高の税収となる80.7兆円を見込んでいるものの、市場は依然として懐疑的だ。投資家は日本の長期的な財政の持続可能性をより懸念している。これが、最近の円安の持続、日本国債利回りの20年ぶりの高水準への急上昇、そしてドル/円の高水準維持につながっている。

一方、景気刺激策により実質GDPは24兆円押し上げられ、経済効果は全体で約2,650億ドルに達すると予想されている。

日本国内では、消費者心理の安定を図るため、公共料金を1世帯あたり7,000円ずつ3ヶ月連続で支給するなど、補助金による短期的なインフレ抑制策が講じられています。しかし、より深刻な影響は資本フローにあります。円安の進行により、アジアのファンドが新たな投資先を検討する動きがますます強まっており、暗号資産は彼らが積極的に検討するリスクカーブの最前線に位置しているのです。

暗号資産アナリストのアッシュ・クリプト氏は、日本の最近の紙幣増刷を連邦準備制度理事会の政策転換と関連付け、リスク選好サイクルが2026年まで続くと見ている。ビットコインを長年熱心に支持するジャック・クルーズ博士は、より直接的な解釈を示している。日本の国債利回りが高いことは、法定通貨システムへの圧力のシグナルであり、ビットコインはそのようなサイクルで一貫してその価値を証明できる数少ない資産の一つだ。

英国の債務危機は2008年を彷彿とさせる。

最近また大きな論争に巻き込まれた英国を見てみましょう。

日本が金融政策を緩和し、中国がそれを安定化させているとすれば、英国の現在の財政措置は、すでに漏れている船にさらに物資を追加するようなものだ。新たに発表された予算は、ロンドンの金融界からほぼ一斉に眉をひそめる事態を引き起こしている。

最も権威のある分析機関の一つとされる財政研究所は、「まず支出し、後で支払う」という明確な評価を示した。言い換えれば、支出は即座に実施される一方、増税は数年延期されてから実施される。これは「問題を将来の政府に先送りする」標準的な財政構造である。

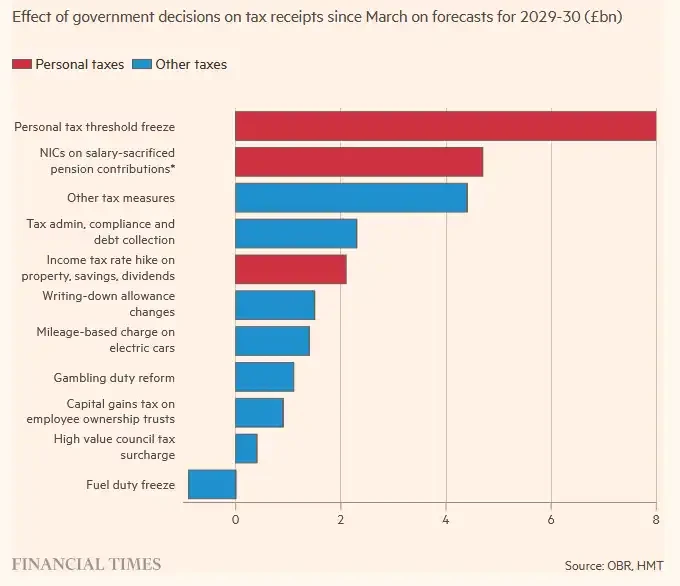

この予算案で最も注目すべき点は、個人所得税の課税最低額の凍結期間の延長です。一見取るに足らないこの技術的措置は、2030~31年度に127億ポンドを財務省にもたらすことになります。予算責任局(ORS)の予測によると、予算サイクル末までに英国の労働者の4分の1が40%の高税率区分に押し込まれることになります。つまり、労働党議員が地主税と配当税の引き上げを称賛したとしても、真にその圧力に苦しむのは一般労働者階級であるということです。

さらに、一連の増税が実施されている。2029~30年度までに約50億ポンドの拠出が見込まれる年金賃金犠牲制度への減税、2028年から200万ポンド以上の不動産に毎年課される「マンション税」、そして2026年から配当税が2パーセントポイント引き上げられ、基本税率と高税率はそれぞれ10.75%と35.75%に跳ね上がる。一見「富裕層への課税」に見えるこれらの政策は、最終的にはより巧妙な形で社会全体に波及することになるだろう。

増税は福祉支出の即時拡大につながるでしょう。OBRの試算によると、2029~30年度の福祉支出は、従来の予測より160億ポンド増加する見込みです。これには「2人までの子どもに対する福祉上限」撤廃に伴う追加費用も含まれます。財政的圧力の輪郭はますます鮮明になりつつあります。短期的な政治的利益と長期的な財政的ブラックホールです。

今年の予算案は、英国の財政赤字が単に「拡大」しているだけでなく、危機レベルに近づいていることもあって、例年よりも強い反発を招いている。過去7ヶ月間で英国政府は1170億ポンドの借入を行っており、これは2008年の金融危機時に銀行システム全体を救済するために使用された金額とほぼ同額である。つまり、英国が作り出した債務のブラックホールは、それ自体が危機ではないものの、危機レベルに達しているのだ。

普段は穏やかなファイナンシャル・タイムズでさえ、珍しく「残酷」という言葉を使い、政府が依然として根本的な問題を理解していないと指摘した。つまり、長期にわたる経済停滞に直面して、繰り返し税率を上げることでその穴を埋めようとするのは失敗する運命にあるということだ。

英国に対する市場のセンチメントは極めて悲観的になっている。英国は「資金不足」に陥っており、与党は実現可能な成長経路を示さず、増税、生産性の低下、失業率の上昇のみを懸念している。財政赤字が拡大し続けるにつれ、債務は「事実上の貨幣化」される可能性が高く、最終的にはポンドへの圧力が高まり、市場の「逃げ道」となるだろう。

このため、最近では従来の金融から暗号通貨の世界へと分析が広がりつつあり、通貨が受動的に下落し始め、賃金労働者や資産を持たない人々が徐々に窮地に追い込まれると、恣意的に希薄化されないのはビットコインを含む実物資産だけであると直接結論づけているものもある。

クリスマスか、それともクリスマスの大惨事か?

毎年年末になると、市場はいつもこう問いかける。「今年は「クリスマス」なのか、それとも「クリスマス大惨事」なのか?」

感謝祭はほぼ終わり、米国株に対する感謝祭の「季節的恩恵」は市場で何十年も話題になっている。

今年の違いは、暗号資産市場と米国株式市場の相関がほぼ0.8に達し、価格変動がほぼ同期していることです。オンチェーンでの蓄積シグナルが強まっている一方で、休日の流動性低下により、上昇相場はしばしば「真空反発」へと増幅されます。

仮想通貨コミュニティは繰り返し同じ点を強調しています。それは、休日は短期的なトレンド変動が最も起こりやすい時期だということです。取引量が少ないということは、特に最近の市場センチメントの低迷とより安定した市場センチメントを考えると、買いが減ることで取引量の多いエリアから価格が押し下げられる可能性があることを意味します。

市場では静かにコンセンサスが形成されつつあることが感じられる。米国株式市場がブラックフライデー後に小幅な反発を見せれば、暗号資産は最もボラティリティの高い資産の一つとなるだろう。特にイーサリアムは、多くの機関投資家から「小型株に相当する高ベータ資産」とみなされている。

さらに、焦点が感謝祭からクリスマスに移り、議論の中心は「市場が上昇するかどうか」から「この季節的な回復が来年まで続くかどうか」に変わった。

いわゆる「クリスマス・ラリー」は、1972年にストック・トレーダーズ・アルマナックの創設者であるイェール・ハーシュによって初めて提唱されました。これは徐々に、米国株式市場における多くの季節要因の一つとして定着しました。これは、12月の最後の5営業日と翌年の最初の2営業日を指すもので、この期間に米国株式市場は通常、急騰を経験することになります。

S&P 500 は過去 73 年間のうち 58 回、クリスマス前後に上昇しており、成功率はほぼ 80% です。

さらに重要なのは、クリスマスラリーが来年の株式市場の好調なパフォーマンスの前兆となる可能性があることです。イェール・ハーシュ氏によると、クリスマスラリー、新年最初の5営業日、そして1月の指標がすべて好調であれば、米国株式市場は新年も好調なパフォーマンスを示す可能性が高いとのことです。

言い換えれば、年末の数日間は、一年を通して最も重要なミクロレベルの期間です。

ビットコインにとって、第4四半期は歴史的にトレンド形成の好機とされてきました。初期のマイニングサイクルと後期の機関投資家によるアロケーションパターンの両方が、第4四半期を自然な「右サイドトレンドシーズン」へと導きました。しかし今年は、米国の利下げ期待、アジアにおける流動性の向上、規制の明確化、そして機関投資家の保有株の回帰といった新たな要因が加わり、この状況はより複雑になっています。

そこで、より現実的な評価となる疑問が生じます。米国株式市場がクリスマスラリーに突入した場合、ビットコインはさらに急騰するでしょうか?米国株式市場が上昇しない場合、ビットコインは自力で上昇するでしょうか?

これらすべてが、暗号通貨業界で働く人たちにとってクリスマスが幸運をもたらすか、それとも災難をもたらすかを決定するでしょう。

- 核心观点:全球流动性转向助推加密资产上涨。

- 关键要素:

- 美联储12月降息概率飙升至86%。

- 日本发行11.5万亿日元新债刺激经济。

- 英国财政危机加剧法币体系风险。

- 市场影响:加密市场或成流动性外溢主要受益者。

- 时效性标注:短期影响