BTC.b vs wBTC:技術架構與市場格局深度對比

- 核心观点:包装比特币市场格局正从wBTC主导转向多元竞争。

- 关键要素:

- wBTC托管权变更引发信任危机。

- BTC.b采用多机构验证与实时储备证明。

- Lombard收购BTC.b开创行业并购先例。

- 市场影响:推动DeFi协议分散风险,促进技术迭代。

- 时效性标注:中期影响

在比特幣DeFi 化的進程中,包裝比特幣(Wrapped Bitcoin)已成為連結原生比特幣與智慧合約生態的關鍵橋樑。 wBTC 作為這一領域的開創者和市場領導者,長期佔據著超過80 億美元的市場份額。然而,隨著Lombard 收購BTC.b 這一行業首例加密資產收購案的完成,市場格局正在發生深刻變化。本報告將從技術架構、託管模式、市場定位和監管風險四個維度,對這兩種主流包裝比特幣方案進行系統性對比分析,為機構投資者和DeFi 協議提供決策參考。

值得注意的是,wBTC 在2024 年經歷了重大的託管權變更爭議,這一事件不僅暴露了中心化託管模式的固有風險,也為BTC.b 等去中心化替代方案創造了市場機遇。在當前監管環境日益趨嚴、機構投資者對透明度要求不斷提高的背景下,包裝比特幣的技術架構選擇已經不僅僅是工程問題,更成為關乎市場信任和長期競爭力的戰略決策。

數據截至2025 年10 月

一、技術架構對比:中心化vs 多機構驗證

1.1 wBTC 的單一託管人模式及其演變

wBTC 自2019 年1 月由BitGo、Kyber Network 和Ren Protocol 聯合推出以來,一直採用中心化託管架構。在這種模式下,BitGo 作為唯一的託管人(Custodian)負責持有所有支援wBTC 的原生比特幣儲備。當用戶希望將BTC 轉換為wBTC 時,需要透過授權商家(Merchant)將比特幣發送到BitGo 控制的地址,BitGo 確認收到BTC 後,在以太坊網路上鑄造等量的wBTC 代幣。這一流程雖然簡單高效,但本質上是一個完全依賴單一實體信用背書的系統。用戶持有的wBTC 其實是BitGo 簽發的"比特幣借據",其價值完全取決於BitGo 的償付能力和操作誠信度。

這種架構在早期市場環境下具有明顯優勢:BitGo 作為持牌數位資產託管機構,擁有成熟的冷錢包管理經驗和保險覆蓋方案;單一託管人模式決策效率高,能夠快速響應市場需求和技術升級;標準化的鑄造/贖回流程降低了用戶的認知成本。然而,單點故障風險始終是懸在wBTC 頭上的達摩克利斯之劍。如果BitGo 遭遇駭客攻擊、內部舞弊或監管幹預,所有wBTC 持有者都將面臨資產損失風險。歷史上renBTC 的崩盤就是前車之鑑——當其母公司Alameda Research 在FTX 事件中破產後,renBTC 的價值一度暴跌,最終被迫停止鑄造新幣。

2024 年8 月,wBTC 宣布了一項重大架構調整:將託管權從BitGo 的單一控制轉移到BitGo、BiT Global(香港)和BiT Global 新加坡子公司共同持有的3-of-3 多簽架構。這項變更的初衷是實現地理分散化和多司法管轄區覆蓋,理論上可以降低單一司法區域的監管風險。然而,這次調整引發了行業內的激烈爭議,核心原因在於BiT Global 與TRON 創始人Justin Sun 存在密切關聯。 Sun 在加密產業頗具爭議性,曾涉及多個透明度不足的項目,其主導的HBTC(Huobi 包裝比特幣)最終以失敗告終,目前交易價格僅為同期BTC 價格的約13%。這一背景使得許多DeFi 協定對新的託管架構產生信任危機。

MakerDAO 的風險評估團隊BA Labs 率先對此表示擔憂,認為Sun 的參與帶來了"不可接受的對手方風險",一度提議將wBTC 從其借貸協議中完全下架。雖然在與BitGo CEO Mike Belshe 溝通後,MakerDAO 最終選擇了收緊風險參數而非完全移除wBTC,但這一事件已經嚴重動搖了市場對wBTC 託管安全性的信心。 Coinbase 隨後宣布將wBTC 從其平台下架,並迅速推出自有競品cbBTC,這一系列連鎖反應充分暴露了中心化託管模式在面對信任危機時的脆弱性。雖然BitGo 堅稱Sun 無法單方面移動任何BTC 儲備,所有交易仍需BitGo 共同簽名,但市場情緒的波動已經對wBTC 的長期競爭力造成實質性影響。

1.2 BTC.b 的多機構安全聯盟架構

BTC.b(原為Avalanche Bridge 推出的跨鏈比特幣,現已被Lombard 收購)採用了完全不同的技術路徑:15 個獨立機構組成的驗證者網路(Security Consortium)。這些機構來自全球不同司法管轄區,包括傳統金融機構、加密原生公司和基礎設施提供者,共同負責驗證和管理BTC.b 的鑄造與贖回流程。與wBTC 由單一實體持有私鑰不同,BTC.b 的多簽架構要求至少達到預設閾值數量的驗證者同時簽名才能執行資金操作,這一設計從根本上消除了單點故障風險。

更重要的創新在於BTC.b 整合了Chainlink 的儲備證明(Proof of Reserve)系統。傳統的包裝資產往往依賴託管人的定期審計報告來證明儲備充足性,這種方式存在時間滯後且難以驗證真實性。 Chainlink PoR 透過去中心化預言機網路即時驗證鏈上BTC.b 的發行量與鏈下比特幣儲備的1:1 對應關係,任何用戶都可以隨時查詢驗證結果,實現了真正意義上的透明化管理。這種架構設計在金融工程上更接近"分散式託管銀團"模式,而非傳統的"單一受託人"模式,顯著提升了系統的抗風險能力和可審計性。

從技術實現角度看,BTC.b 的多機構驗證網路雖然在操作複雜度上高於wBTC,但這種複雜性換來的是更高的安全邊際。 15 個驗證者分佈在不同的法律管轄區和基礎設施環境中,即使其中若干節點遭遇技術故障、監管幹預或惡意行為,系統整體仍能保持正常運作。這種"去信任化"設計概念與區塊鏈產業的核心價值高度契合,也更符合機構投資人對系統性風險管理的要求。相比之下,wBTC 的3-of-3 多簽雖然也引入了多方制衡,但由於BiT Global 佔據兩把私鑰,實際控制權仍然高度集中,並未從根本上改變中心化託管的本質。

1.3 跨鏈相容性與基礎設施覆蓋

在多鏈生態佈局方面,兩者展現出不同的策略取向。 wBTC 最初專注於以太坊生態,後來逐步擴展到Base、Osmosis 等鏈上,但其擴展速度相對保守。 BTC.b 則在Lombard 收購後明確了激進的多鏈策略:除了保持Avalanche 作為主要部署網絡外,還將快速擴展至Ethereum、Solana 和MegaEth 等主流公鏈。這種差異反映了兩種不同的市場定位——wBTC 更像是以太坊DeFi 生態的基礎設施,而BTC.b 試圖成為全行業的跨鏈比特幣標準。

值得關注的是,BTC.b 的SDK 已經被Binance 和Bybit 兩大中心化交易所採用,這為其帶來了直接觸達數千萬用戶的分發管道。相比之下,wBTC 雖然在Uniswap、Aave 等DeFi 協議中有深度整合,但缺乏與頂級CEX 的戰略合作關係。這種差異可能在未來的市場競爭中產生顯著影響:當主流交易所用戶希望將比特幣跨入DeFi 時,如果平台原生支持BTC.b 的一鍵鑄造,用戶體驗優勢將轉化為市場份額優勢。

二、託管透明度與儲備驗證機制

2.1 wBTC 的審計模式及其局限性

wBTC 採用傳統金融業常見的定期審計模式來確保儲備充足性。 BitGo 會定期在比特幣區塊鏈上執行"儲備證明交易",允許外部觀察者驗證託管地址確實持有相應數量的BTC。此外,DAO 成員和授權審計機構可以查看鑄造/銷毀記錄,確保鏈上wBTC 總量與鏈下BTC 儲備一致。這種模式在合規性和可審計性方面符合傳統金融監管的要求,也是wBTC 能夠獲得機構投資者認可的重要原因之一。

然而,這種審計模式存在固有的時間滯後問題:審計報告通常以季度或月度為週期發布,用戶無法即時掌握儲備狀況。在極端市場波動或突發事件中,這種資訊不對稱可能導致市場恐慌和擠兌風險。更深層的問題在於,審計本質上是一種"事後驗證"機制,依賴於審計機構的專業能力和獨立性。如果審計過程存在疏漏或託管人主動造假,問題可能要等到事態惡化後才會暴露,屆時用戶已經遭受損失。

2024 年的託管權變更爭議進一步揭露了wBTC 審計機制的不足。雖然BiT Global 和BitGo 都聲稱儲備比例未受影響,但市場對新託管架構的信任度明顯下降,部分DeFi 協議開始主動降低wBTC 的借貸抵押率或增加清算閾值。這種"信任折價"反映出市場對純粹依賴人工審計的儲備驗證機制並不完全放心,尤其是當託管方的聲譽出現瑕疵時,審計報告的公信力會受到連帶質疑。

2.2 BTC.b 的即時鏈上驗證優勢

BTC.b 透過整合Chainlink 去中心化預言機網路實現了質的飛躍:儲備證明不再是定期發布的靜態報告,而是持續更新的動態資料流。 Chainlink 的多節點網路會定期查詢比特幣託管地址餘額,並將驗證結果上傳至各個部署BTC.b 的區塊鏈網路。任何使用者或協議都可以隨時查詢最新的儲備比率,整個過程無需信任任何中介機構。這種架構在透明度和即時性上都遠超傳統審計模式,更符合加密行業"代碼即法律"的理念。

這種即時驗證機制在風險管理上具有重要意義。當DeFi 借貸協議接受BTC.b 作為抵押品時,智能合約可以直接調用Chainlink PoR 數據,如果檢測到儲備比率低於安全閾值,系統能夠自動觸發風控措施,例如暫停新增借貸、提高抵押率要求或啟動清算流程。這種程式化的風控反應速度遠快於人工決策,能夠在市場異常波動時更有效地保護使用者資產。相比之下,wBTC 的儲備驗證高度依賴人工流程,從發現問題到採取措施存在不可避免的時間差,這在高頻交易的DeFi 環境中可能造成嚴重後果。

從長期來看,Chainlink PoR 的引入也為BTC.b 建立了一種"可組合的信任基礎設施"。隨著越來越多DeFi 協定採用PoR 作為標準風控工具,BTC.b 的技術架構優勢將轉化為生態整合優勢。開發者可以更容易地將BTC.b 整合到複雜的DeFi 策略中,而不必擔心儲備透明度問題。這種技術標準的先發優勢,可能在未來幾年內成為BTC.b 相對於wBTC 的關鍵競爭障礙。

2.3 監理合規性的不同路徑

在監理合規方面,wBTC 和BTC.b 選擇了截然不同的策略。 wBTC 更傾向於傳統金融的合規路徑:BitGo 作為持牌託管機構,接受美國監管部門的監督,定期提交合規報告,這種模式在吸引傳統機構投資者方面具有優勢。特別是對於那些內部風控流程要求必須使用持牌託管服務的機構而言,wBTC 的合規資格是其他替代方案難以匹敵的。然而,這種中心化合規模式也帶來了"監管集中風險":如果美國監管政策突然收緊,BitGo 可能被迫凍結特定地址的wBTC 或停止服務,這在實踐中已有先例(如OFAC 對Tornado Cash 相關地址的製裁)。

BTC.b 則試圖開創一條"技術驅動的去中心化合規"路徑。透過多司法管轄區的驗證者網絡和透明的鏈上儲備證明,BTC.b 能夠在不依賴單一持牌實體的前提下,仍然滿足機構投資者對透明度和安全性的要求。這種模式的優勢在於更強的抗審查性和全球可訪問性,但挑戰在於如何說服那些已經習慣了傳統合規框架的機構客戶接受這種新範式。 Lombard 的策略是透過與多個傳統金融機構合作(作為驗證者網路的一部分),在保持去中心化技術架構的同時,仍然能夠提供機構級的合規保障。

值得注意的是,歐盟的MiCA 法規和美國SEC 對數位資產的監管框架都在不斷演進。未來幾年,監管機構很可能會對包裝資產提出更嚴格的儲備證明要求。在這種趨勢下,BTC.b 採用Chainlink PoR 的技術選擇可能具有前瞻性優勢——這種實時、可驗證的儲備證明機制天然符合監管機構對透明度的要求,而無需依賴傳統的審計中介。相比之下,wBTC 可能需要對其審計流程進行大幅改造才能滿足未來的監管標準,這將產生額外的合規成本和營運複雜度。

三、市場定位與產品策略差異

3.1 wBTC 的市場主導地位及其挑戰

wBTC 憑藉先發優勢和深度的DeFi 生態整合,長期佔據包裝比特幣市場的絕對領導地位。其目前市值約140 億美元,流通量超過12.7 萬枚BTC,在Aave、Compound、Uniswap 等主流DeFi 協議中都有核心地位。這種市場主導地位形成了強大的網絡效應:越多協議集成wBTC,其流動性就越好;流動性越好,新協議就越傾向於集成wBTC 而非其他替代品。這種正向回饋循環使得wBTC 的市場地位在過去幾年幾乎無法撼動。

然而,2024 年下半年的託管權變更爭議打破了這一穩定格局。從8 月宣布與BiT Global 合作開始,wBTC 的市佔率首次出現顯著波動。雖然其市值從80 億美元增長到目前的140 億美元(主要受比特幣價格上漲帶動),但市場情緒指標顯示用戶對其長期可靠性的信心有所下降。 MakerDAO、Aave 等協議收緊風控參數,Coinbase 直接下架並推出競品,這些行動都表明曾經牢不可破的wBTC 生態正在出現裂痕。更關鍵的是,這次爭議暴露了中心化託管模式的"聲譽風險不可分散"特性——無論技術架構如何完善,只要涉及有爭議的參與方,整個系統的信譽都會受到牽連。

從產品策略看,wBTC 一直專注於做"純粹的比特幣價格映射",不提供收益功能,主要用戶是需要在以太坊上進行比特幣交易、借貸或提供流動性的DeFi 參與者。這種定位使其成為以太坊DeFi 生態的基礎設施,但也限制了其成長空間——當市場對單純的價格映射需求趨於飽和後,wBTC 很難透過產品創新來開拓新市場。面對cbBTC 這種由Coinbase 背書、用戶體驗更友好的競品,以及tBTC 等去中心化程度更高的替代方案,wBTC 的競爭壓力顯著增加。

3.2 BTC.b 的雙產品策略與市場機會

Lombard 收購BTC.b 後採取了一種更為激進的市場策略:透過BTC.b(非收益型)和LBTC(收益型)構建完整的比特幣DeFi 產品矩陣。這種雙產品策略試圖同時滿足兩類截然不同的用戶需求:保守型投資者只需要純粹的價格敞口,他們可以選擇BTC.b;而追求資本效率的激進投資者則可以選擇LBTC,通過質押或借貸生成收益。這種產品組合策略在零售市場和機構市場都具有吸引力,能夠覆蓋更廣泛的用戶群體。

更重要的是,透過收購一個已有550 億美元規模、擁有1.2 萬活躍用戶、深度集成Aave、BENQI 等主流協議的成熟資產,Lombard 實現了"買入市場份額"而非"從零建設"的快速擴張路徑。這種M&A 策略在加密產業幾乎沒有先例(以往多為專案合併或代幣swap,而非直接收購活躍資產及其基礎設施),其成功可能開創一種新的產業整合模式。對於Lombard 而言,這筆交易不僅獲得了即時規模,更重要的是獲得了已驗證的產品市場匹配度(Product-Market Fit)和完整的技術棧,大幅降低了新產品推廣的時間成本和市場教育成本。

從市場時機看,BTC.b 的擴張正值wBTC 遭遇信任危機之際。當部分DeFi 協議出於風險管理考慮主動降低對wBTC 的依賴時,他們需要尋找替代方案,而BTC.b 憑藉更去中心化的架構和實時儲備驗證,成為最自然的選擇。這種"替代需求"可能在未來12-18 個月內持續釋放,為BTC.b 提供了寶貴的市場窗口期。如果Lombard 能夠在這段關鍵時期快速推進多鏈部署、擴大DeFi 協議整合並保持零安全事故記錄,BTC.b 有可能實現從"小眾替代品"到"主流選項"的跨越。

3.3 目標使用者與應用程式場景對比

wBTC 的主要用戶群體是以太坊DeFi 的原生參與者:他們熟悉智能合約操作,需要在Uniswap 等DEX 上交易、在Aave 上借貸或在Curve 上提供流動性,wBTC 對他們而言是"比特幣的以太坊化身"。這種使用者群體對價格敏感度相對較低(因為wBTC 在大多數場景下是工具性資產而非投資標的),更關注流動性深度和協議整合廣度。對於這類用戶,wBTC 憑藉多年累積的流動性優勢和廣泛的協議支持,仍然是最優選擇。

BTC.b 則試圖吸引更廣泛的用戶群體:不僅包括DeFi 原生用戶,還包括CEX 用戶和傳統金融背景的機構投資者。透過與Binance、Bybit 的SDK 整合,BTC.b 能夠降低用戶從CEX 進入DeFi 的門檻;透過多機構驗證網路和即時儲備證明,BTC.b 能夠滿足機構投資者對透明度和安全性的嚴格要求;透過雙產品策略(BTC.b+LBTC),Lombard 能夠為不同風險偏好的用戶提供客製化選擇。這種"全覆蓋"策略野心勃勃,但執行難度也相應更高——需要在產品體驗、安全性和市場教育等多個維度同時發力。

從應用場景看,wBTC 目前主要用於DeFi 協議中的交易、借貸和流動性挖礦。 BTC.b 則在此基礎上嘗試擴展到更多場景:透過LBTC 提供比特幣質押收益,吸引長期持幣者;透過多鏈部署覆蓋Solana、Avalanche 等高性能公鏈,滿足低成本交易需求;透過與傳統金融機構合作,探索合規的機構級產品。如果這些場景能夠成功拓展,BTC.b 的市場空間將顯著大於wBTC,不僅是"包裝比特幣"領域的競爭者,更是"比特幣資本市場基礎設施"的構建者。

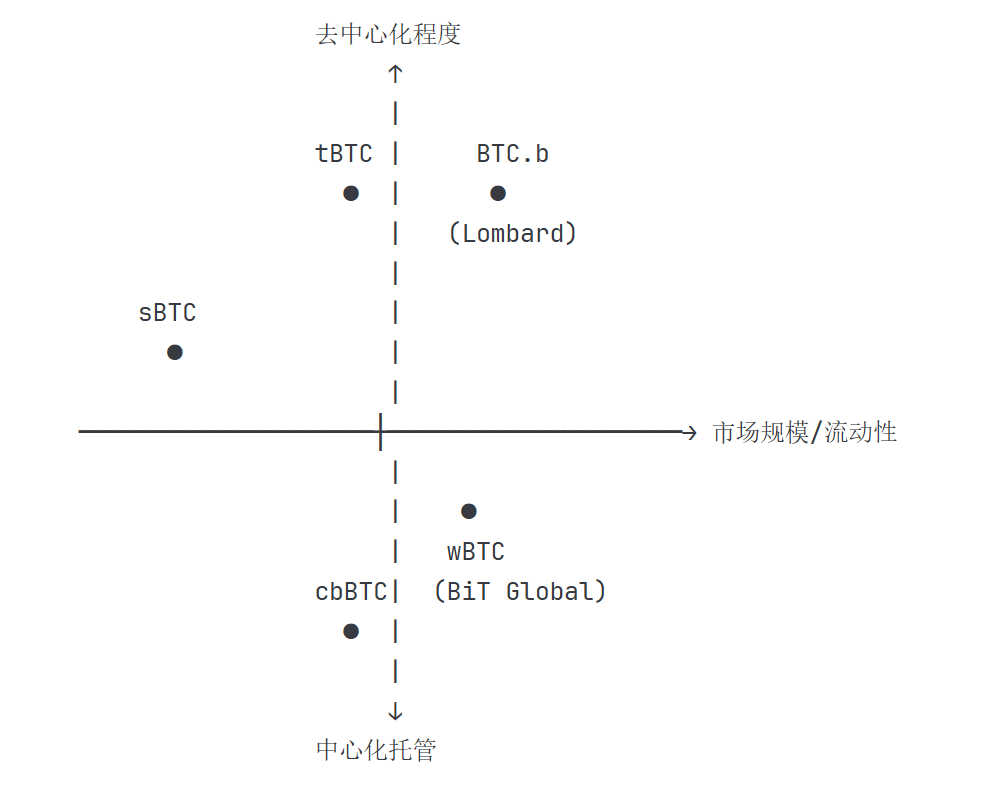

四、產業格局演進:從單一霸主到多元競爭

從更宏觀的視角看,包裝比特幣市場正在經歷從"wBTC 一家獨大"到"多方案並存"的結構性轉變。這種變化的驅動力不僅來自於技術創新,更來自市場對風險分散的本能需求。當單一包裝資產佔據過高市場份額時,整個DeFi 生態實際上面臨系統性風險——如果wBTC 出現問題,依賴其作為抵押品的借貸協議、以其為基礎的流動性池都會受到衝擊。因此,主流DeFi 協議有內在動力支持多種包裝比特幣方案並存,以實現風險對沖。

這種多元化趨勢對BTC.b 等挑戰者是利好,因為他們不需要完全取代wBTC,只需在特定細分市場建立優勢即可生存和發展。例如,BTC.b 可以主攻那些對去中心化和透明度要求最高的DeFi 協議,或專注於新興公鏈生態(如Solana、Avalanche),而將以太坊主流市場暫時讓給wBTC。這種"錯位競爭"策略風險較低且更現實,透過在不同維度建立差異化優勢,BTC.b 可以逐步擴大市場份額而不必與wBTC 正面硬剛。

長期來看,包裝比特幣市場可能呈現"2-3 家主流方案+若干細分方案"的格局:wBTC 憑藉先發優勢和深度整合繼續佔據重要市場份額,但不再獨佔;cbBTC 依托Coinbase 的平台效應在合規性要求高的機構市場佔據一席之地;BTC.b 等去中心化方案在技術先進性和透明度上建立競爭優勢。這種多元化格局對整個DeFi 生態是健康的,因為它降低了單點故障風險,同時促進技術和產品創新的持續迭代。

五、結論與投資啟示

5.1 技術架構的典範競爭

wBTC 與BTC.b 之間的競爭,本質上是兩種技術範式的競爭:中心化託管的效率優勢vs 去中心化架構的安全優勢。 wBTC 透過單一託管人模式實現了高效的鑄造/贖回流程和成熟的合規框架,這在早期市場環境下是最優解。然而,隨著DeFi 生態的成熟和用戶對透明度要求的提高,單點故障風險和信任依賴問題日益凸顯,2024 年的託管權爭議正是這一矛盾的集中爆發。

BTC.b 選擇的多機構驗證+即時儲備證明路徑,代表了加密行業"去信任化"理念在包裝資產領域的深化應用。雖然這種架構在協調成本和運營複雜度上高於中心化模式,但它從根本上消除了單點故障風險,並通過技術手段(Chainlink PoR)而非人工流程實現了透明度保障。這種技術路徑更符合區塊鏈產業的長期發展方向,也更能適應未來可能出現的監管要求。

從投資視角看,這兩種方案各有其適用場景和目標客戶。對於需要最大流動性、最廣泛協議支援且對託管信任度要求相對寬鬆的用戶,wBTC 仍然是最實用的選擇;對於優先考慮去中心化、透明度和長期安全性的用戶或協議,BTC.b 提供了更符合其價值觀的替代方案。理性的市場策略可能是在兩者之間進行風險分散,而非將全部敞口集中在單一方案上。

5.2 Lombard 的策略機會窗口

Lombard 透過收購BTC.b 並建立雙產品策略(BTC.b+LBTC),展現了清晰的市場野心:不僅要在包裝比特幣領域佔據一席之地,更要成為"比特幣資本市場基礎設施"的主要建構者。這項策略的成功機率取決於以下幾個關鍵因素:能否在未來12-18 個月內將BTC.b 的流通規模擴大3-5 倍,達到15-25 億美元等級;能否成功推進多鏈部署,在Ethereum、Solana 等主流生態中建立足夠的DeFi 協議整合;能否保持零化安全事故記錄,證明多機構驗證機構的可靠性;

如果這些目標能夠實現,Lombard 有機會在3-5 年內挑戰wBTC 的市場主導地位。更重要的是,透過BTC.b 這筆收購,Lombard 開創了一種加密行業M&A 的新模式:收購具有實際產品市場匹配度和用戶基礎的活躍資產,而非簡單的代幣合併或技術收購。這種模式如果被驗證成功,可能引發一波產業整合浪潮,推動加密市場從"碎片化競爭"向"戰略併購"階段演進。

對於DeFi 協議而言,過度依賴單一包裝比特幣資產已被證明存在系統性風險。建議主流借貸協議、DEX 和流動性池在支持wBTC 的同時,逐步整合BTC.b、cbBTC 等替代方案,實現風險分散。具體做法可以是:為不同包裝比特幣設置差異化的抵押率和清算參數,反映其不同的風險特徵;透過流動性激勵計劃促進多種包裝比特幣的均衡發展,避免市場過度集中;建立動態的風險評估機制,實時監控各包裝資產的儲備證明和託管狀況。

對於普通用戶和機構投資者而言,選擇包裝比特幣方案時應綜合考慮以下因素:流動性需求——如需頻繁大額交易,wBTC 的深度優勢仍難以替代;安全性偏好——如高度重視去中心化和透明度,BTC.b 的技術架構更具吸引力;收益需求——如希望比特幣資產產生要求較為適當;持有期限-短期套利交易對託管方信譽敏感度較低,長期持有則應較重視安全性與透明度。

最重要的投資原則是:不要將全部資產集中在單一包裝比特幣方案上。正如原生加密資產多元化配置能夠降低組合風險一樣,在包裝比特幣領域也應採取分散策略。 wBTC 的流動性優勢和BTC.b 的技術優勢可以互補,透過組合配置既能享受高流動性帶來的交易便利,又能降低單一託管方出現問題時的損失風險。對於大額持倉者,建議將30-50%的包裝比特幣敞口分散到2-3 個不同方案中,以實現風險對沖。