DeFi潛在80億美金的雷,現在只爆了1億

- 核心观点:DeFi主理人模式引发系统性风险。

- 关键要素:

- Stream Finance因主理人爆仓损失9300万美元。

- Curator模式缺乏监管与透明度。

- 协议与主理人利益合谋推高风险。

- 市场影响:暴露DeFi过度杠杆与监管缺失问题。

- 时效性标注:中期影响。

基金經理,這個在股票市場曾經被信任又被祛魅的角色,在A 股火紅的時期承載著無數散戶的財富夢想。

那時候,大家都在追捧名校畢業、履歷光鮮的基金經理,認為基金是比直接炒股風險更小、更專業的存在。

然而,當市場下跌時,投資人才意識到,所謂的「專業」並不能對抗系統性風險,更糟的是,他們拿著管理費和績效提成,賺了是自己的本事,虧了卻是投資人的錢。

如今,當「基金經理人」這個角色以「Curator」(外部主理人)的新名字來到鏈上時,情況變得更加危險。

他們不需要通過任何資格考試,不需要接受任何監管機構的審查,甚至不需要透露自己的真實身分。

只需要在DeFi 協議上創建一個「金庫」,用高得離譜的年化收益率作為誘餌,就能吸引數億美元的資金湧入。而這些錢去了哪裡,用來做什麼,投資人一無所知。

9,300 萬美元灰飛煙滅

2025 年11 月3 日,當Stream Finance 突然宣布暫停所有存提款時,一場席捲DeFi 世界的風暴被推向了高潮。

隔天官方放出聲明:一名外部基金管理人在10 月11 日的市場劇烈波動中爆倉,造成了約9,300 萬美元的基金資產損失。 Stream 的內部穩定幣xUSD 的價格應聲暴跌,在短短幾小時內從1 美元崩潰至最低0.43 美元。

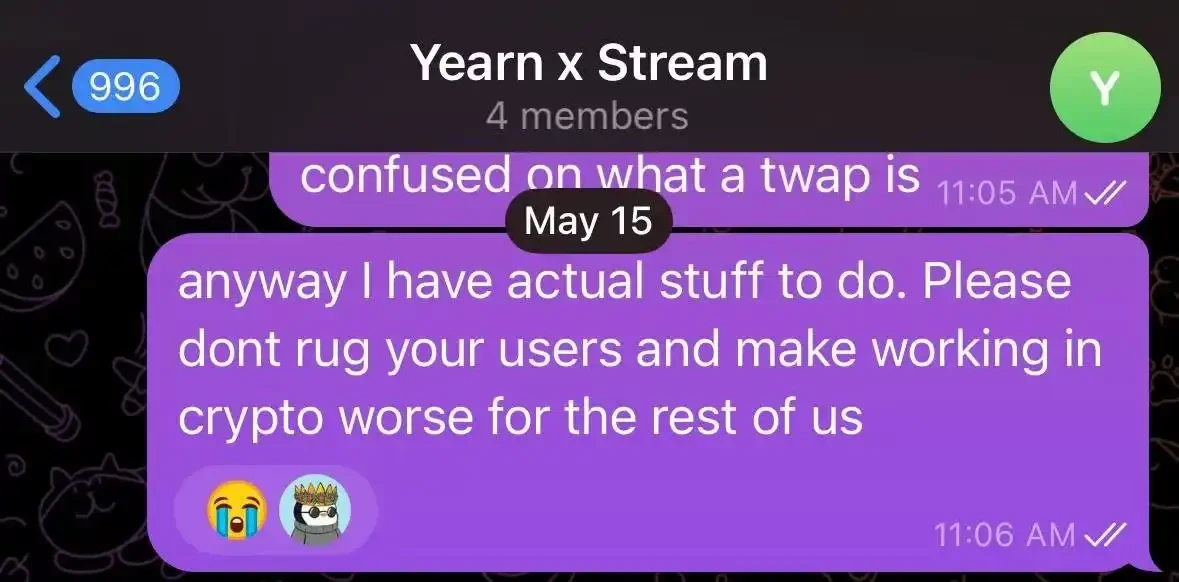

這場風暴並非毫無預警。早在172 天前,Yearn 的核心開發者Schlag 就曾對Stream 團隊發出警告。在風暴眼中心,他更是直言不諱:

「只需要與他們進行一次對話,以及花5 分鐘瀏覽他們的Debank,就能意識到這將會以糟糕的結局收場。」

曾經Yearn Finance 和Stream Finance 的對話

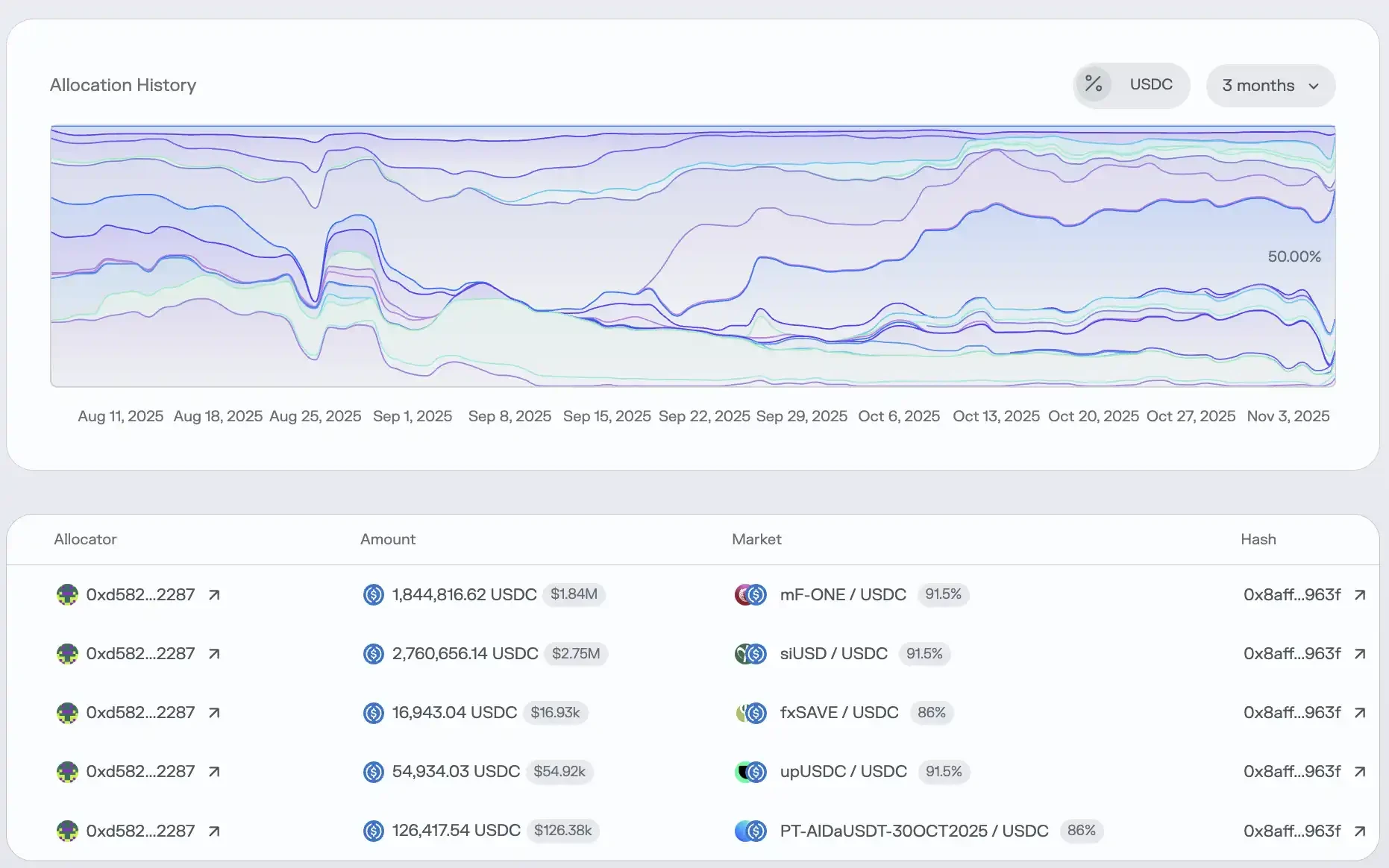

Stream Finance 本質上是一個收益聚合的DeFi 協議,允許用戶將資金存入由所謂Curator 管理的金庫以獲取收益。協議聲稱會將資金分散投資到各種鏈上鏈下策略中賺取收益。

這次暴雷由兩個主要原因導致: 一是外部Curator 利用用戶資金進行不透明的鏈下交易,其部位在10月11日被清算。

二是鏈上分析師進一步發現,Stream Finance 也透過與Elixir 協議的deUSD 進行遞歸借貸,用少量真實資本撬動了數倍的槓桿。這種「左腳踩右腳上天」的模式,雖然不是虧損的直接原因,但也大大放大了協議的系統性風險,並為後續的連鎖崩盤埋下了伏筆。

這兩個問題共同作用,導致了災難性的連鎖反應:1.6 億美元用戶資金被凍結,整個生態系統面臨2.85 億美元的系統性風險,Euler 協議產生1.37 億美元壞賬,而Elixir 的deUSD 有65% 由Stream 資產背書,6800 萬美元懸於崩潰邊緣。

那麼,這個讓資深開發者一眼看穿,卻仍然吸引了超過80 億美元資金的「Curator」模式,究竟是什麼?它又是如何一步步將DeFi 從透明可信的理想,推向今天這場系統性危機?

DeFi 的致命變形

要理解這場危機的根源,我們必須回到DeFi 的原點。

以Aave、Compound 為代表的傳統DeFi 協議,其核心魅力在於「Code is law」(代碼即法律)。每一筆存款、每一筆借貸都要遵循寫死在智能合約裡的規則,公開透明,無可竄改。用戶將資金存入一個龐大的公共資金池,借款人則需要提供超額的抵押品才能藉出資金。

整個過程由演算法驅動,沒有人類經理人幹預,風險是系統性的、可計算的,例如智能合約漏洞或極端市場行情下的清算風險,但絕不是某個「基金經理人」的人為風險。

然而,這個週期,以Morpho、Euler 為代表的新一代DeFi 協議,為了追求收益率,實行了一種新型的資金管理方式。它們認為Aave 的公共資金池模式效率低下,大量資金閒置,無法實現收益最大化。

於是,它們引入了Curator 模式。使用者不再將錢存入一個統一的池子,而是選擇由Curator 管理的一個個「金庫」(Vaults)。用戶將錢打進金庫,Curator 則全權負責如何用這些錢去投資、去生息。

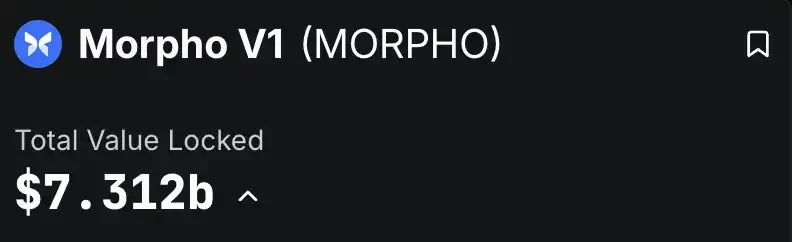

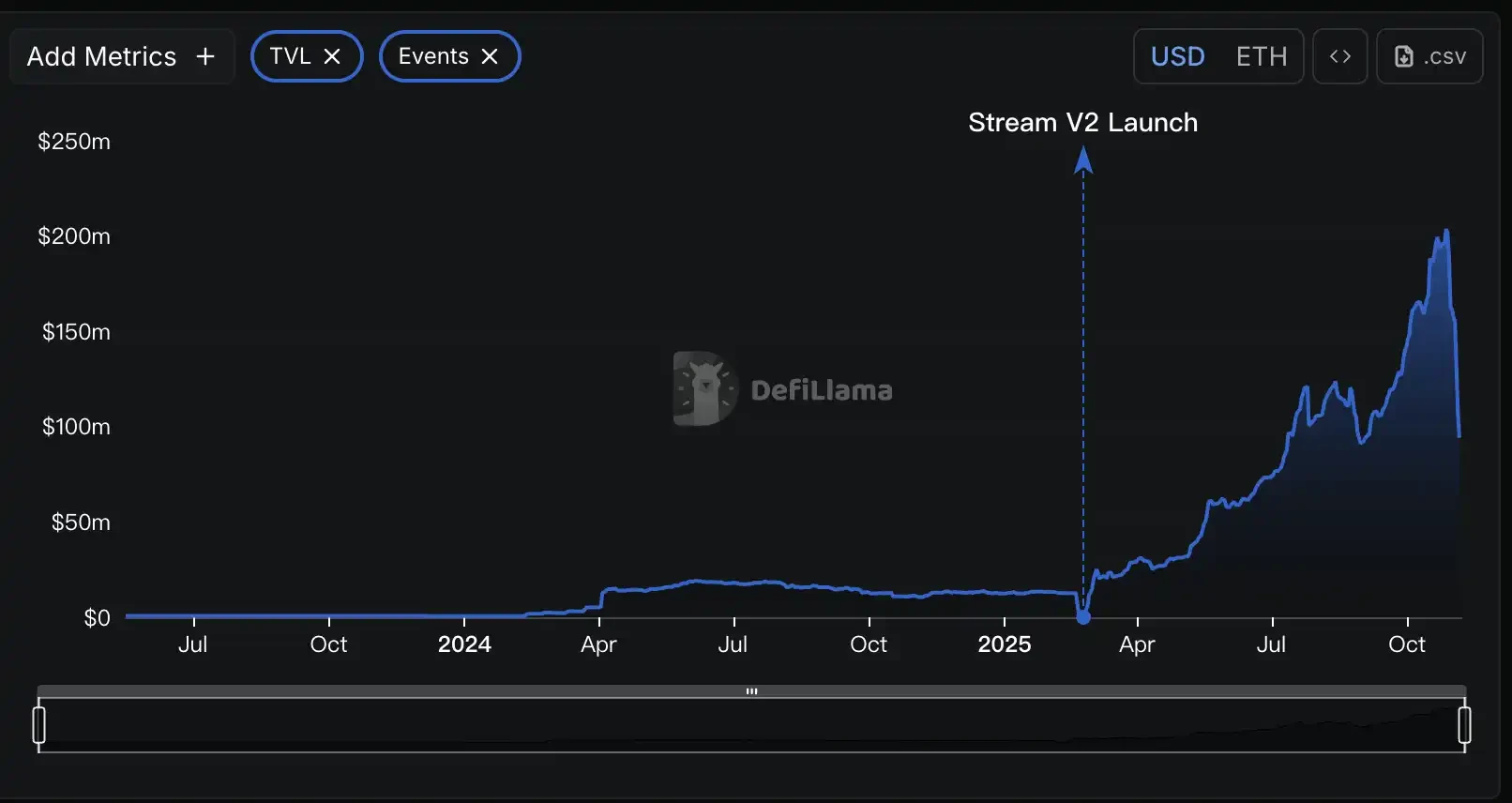

這種模式的擴張速度驚人。根據DeFiLlama 數據,截至目前,光是Morpho 和Euler 兩大協議的總鎖倉價值就已超過80 億美元,其中Morpho V1 達到73 億美元,Euler V2 也有11 億美元。

這意味著,有超過80 億美元的真金白銀,正被交由數量眾多、背景各異的Curator 們管理。

這聽起來很美好,專業的人做專業的事,使用者可以輕鬆獲得比Aave 更高的收益。但撕開這層「鏈上理財」的華麗外衣,其內核其實與P2P 十分相似。

P2P 曾今的核心風險在於,作為出資人的普通用戶,無法判斷另一端借款人的真實信用和還款能力,平台承諾的高息背後是深不可測的違約風險。

Curator 模式完美復刻了這一點,協議本身只是一個撮合平台,用戶的錢看似投給了專業的Curator,但實際上是投給了一個黑盒子。

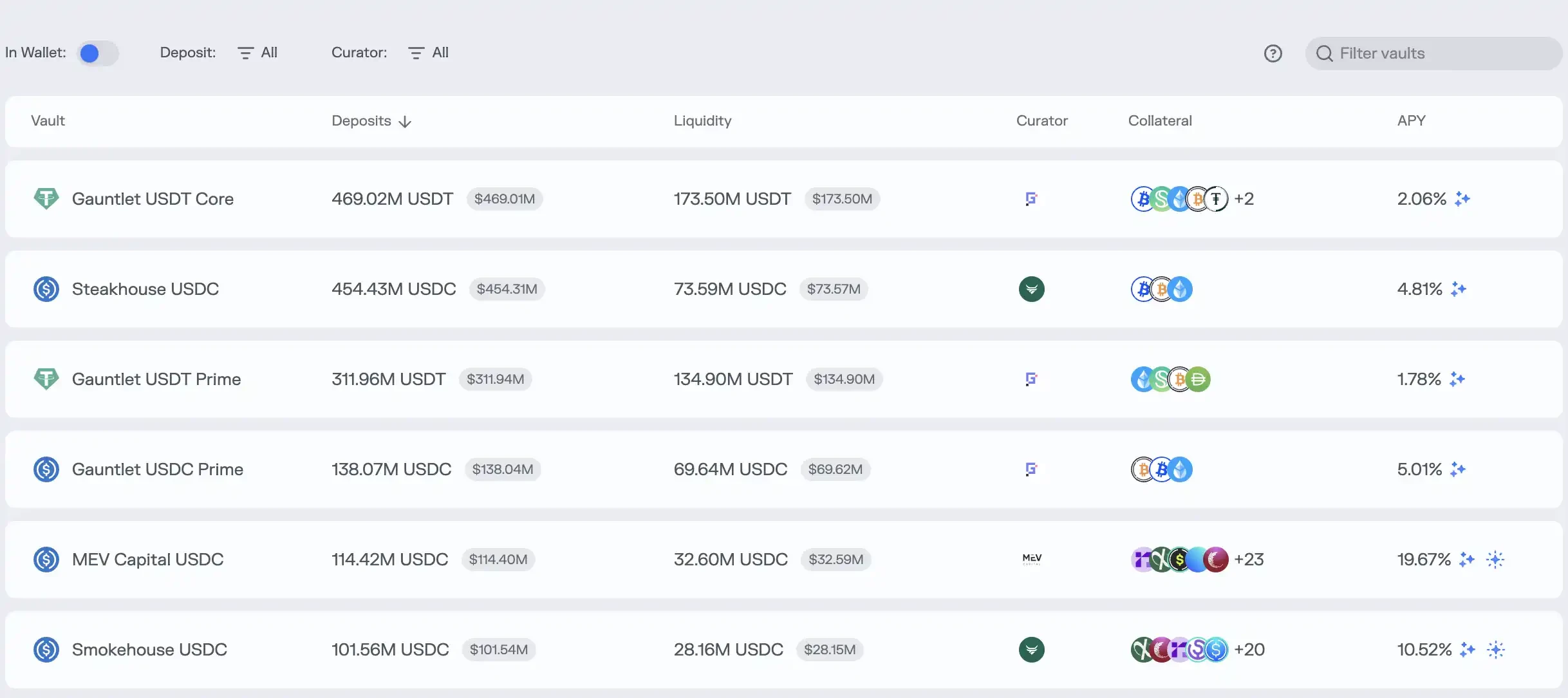

以Morpho 為例,使用者在其網站上可以看到各種由不同Curator 設立的金庫,每個金庫都標榜著誘人的APY(年化收益率)和簡短的策略描述。

例如這張圖上的「Gauntlet」和「Steakhouse」就是對應金庫的Curator

例如這張圖上的「Gauntlet」和「Steakhouse」就是對應金庫的Curator

用戶只要點擊存入,就可以將自己的USDC 等資產存入其中。但問題也恰恰在這裡:除了那個模糊的策略描述和不斷跳動的歷史回報率,用戶往往對金庫的內部運作一無所知。

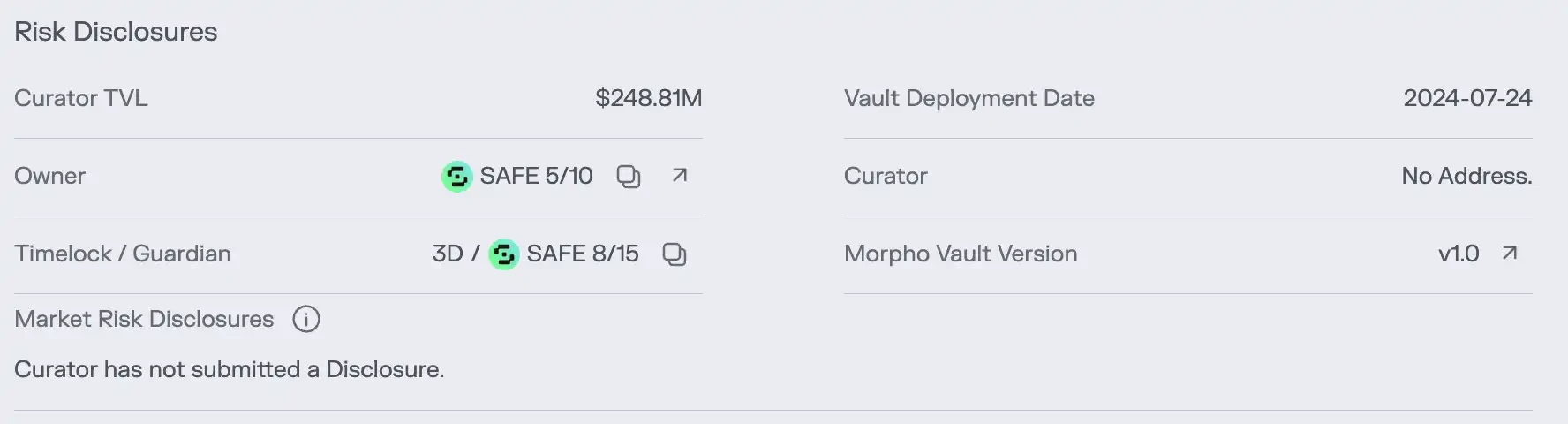

有關金庫風險的核心訊息,被隱藏在一個不起眼的「Risk」頁面中。但即使用戶有心點進了該頁面,也只能看到金庫的具體持倉。槓桿率、風險敞口等決定資產安全的核心資訊則無處可尋。

該金庫的主理人甚至沒有提交風險揭露

該金庫的主理人甚至沒有提交風險揭露

沒有經驗的使用者很難判斷金庫底層生息資產的安全性

沒有經驗的使用者很難判斷金庫底層生息資產的安全性

Morpho 的CEO Paul Frambot 曾說:「Aave 是銀行,而Morpho 是銀行的基礎設施。」但這句話的潛台詞是,他們只提供工具,而真正的「銀行業務」,也就是風險管理和資金配置,則外包給了這些Curator。

所謂的「去中心化」,僅限於存款和取款的那一瞬間,而最重要的風險管理環節,卻完全在一個不知背景不受約束的「主理人」手中。

真可謂:「去中心化打錢,中心化地管錢」。

傳統DeFi 協定之所以相對安全,正是因為它們最大限度地排除了「人」的變數。而DeFi 協議的Curator 模式,卻將「人」這個最大的、最不可預測的風險,重新請回了區塊鏈。當信任取代了代碼,當透明變成了黑箱,維繫DeFi 安全的基石便已崩塌。

當「主理人」與協議合謀

Curator 模式只是打開了潘朵拉的魔盒,協議方與Curator 之間心照不宣的利益合謀,則徹底釋放了裡面的魔鬼。

Curator 的獲利模式通常是收取管理費和績效提成。這意味著,他們有極強的動機去追逐高風險、高報酬的策略。反正本金是用戶的,虧了不需負責,一旦贏了,自己卻能收到利潤分成的很大一部分。

這種「收益內化,風險外化」的激勵機制,幾乎是為道德風險量身訂做。正如DeFiance Capital 的創始人Arthur 所批評的那樣,在這種模式下,Curator 的心態是:「如果我搞砸了,那是你的錢。如果我做對了,那是我的錢。」

更可怕的是,協議方非但沒有扮演好監管者的角色,反而成為了這場危險遊戲的「幫兇」。為了在激烈的市場競爭中吸引TVL(總鎖倉價值),協議方需要用驚人的高APY(年化報酬率)來吸引用戶。而這些高APY,正是那些採取激進策略的Curator 所創造的。

因此,協議方不僅對Curator 的風險行為睜一隻眼閉一隻眼,甚至會主動聯合或鼓勵他們開設高利率金庫,以此作為行銷的噱頭。

Stream Finance 正是這種不透明作業的典型表現。根據鏈上數據分析,Stream 聲稱擁有高達5 億美元的總鎖倉價值(TVL),但根據DeFillama 數據,Stream 的TVL 在最高點僅有兩億。

這意味著,超過五分之三的用戶資金,都流向了不為人知的鏈下策略,由一些神秘的專有交易員進行操作,徹底脫離了DeFi 應有的透明度。

知名Curator 組織RE7 Labs 在Stream Finance 爆雷後發布的聲明,則將這種利益捆綁暴露無遺。

他們承認,在上線Stream 的穩定幣xUSD 之前,就已經透過盡職調查識別出了其「中心化對手方風險」。然而,由於「顯著的用戶和網路需求」,他們還是決定上線該資產,並為其設立了獨立的借貸池。也就是說,為了流量和熱度,他們選擇了與風險共舞。

當協議本身都成了高風險策略的鼓吹者和受益者時,所謂的風險審查就成了一紙空文。

用戶看到的不再是真實的風險提示,而是一場精心策劃的行銷騙局。他們被引導相信,那些動輒兩位數、三位數的APY 是DeFi 的魔力,卻不知道背後是通往深淵的陷阱。

多米諾骨牌的倒塌

2025 年10 月11 日,加密貨幣市場經歷了一場血洗。在短短24 小時內,全網爆倉金額接近200 億美元,這場清算帶來的流動性危機和隱藏風險,正在傳導至整個DeFi 生態。

推特上的分析普遍認為,許多DeFi 協議的Curator 為了追求收益,傾向於鏈下採用一種高風險的玩法:「賣出波動率」(Selling Volatility)。

這種策略的本質就是賭市場平穩,只要市場風平浪靜,他們就能持續收費賺錢,可一旦市場劇烈波動,就容易虧得血本無歸。 10 月11 日的市場暴跌,成了引爆這顆巨雷的導火線。

Stream Finance,正是這場災難中倒下的第一張重要骨牌。儘管官方並未揭露造成虧損的Curator 具體採用的策略,但市場分析普遍指向了類似「賣出波動率」的高風險的衍生性商品交易。

然而,這只是災難的開始。由於Stream Finance 的xUSD、xBTC 等代幣被廣泛用作DeFi 協議中的抵押品和資產,它的崩盤迅速引發了一場波及全行業的連鎖反應。

根據DeFi 研究機構Yields and More 的初步分析,與Stream 相關的直接債務敞口高達2.85 億美元,一張巨大的風險傳染網絡浮出水面:最大的受害者是Elixir 協議,作為Stream 的主要貸方之一,Elixir 向其出借了高達6800 萬美元的USDC,這筆貸款佔了EUSir 儲備總幣的總儲備。

RE7 Labs,這個曾經的合作者,如今也成了受害者。它在多個借貸協議上的金庫,因為接受了xUSD 和Elixir 相關資產作為抵押,而面臨數百萬美元的壞帳風險。

更廣泛的傳染透過複雜的「重複抵押」路徑展開,Stream 的代幣被抵押在Euler、Silo、Morpho 等主流借貸協議中,而這些協議又被其他協議層層嵌套。一個節點的崩潰,透過這張蜘蛛網般的金融網絡,迅速傳導至整個系統。

10 月11 日的清算事件埋藏的隱雷,遠不止Stream Finance 一家。正如Yields and More 所警告的那樣:「這個風險地圖仍然不完整,我們預計會有更多受影響的流動性池和協議被發現。」

另一項協議Stables Labs 及其穩定幣USDX,最近也出現了類似的情況,受到了社區的質疑。

類似於Stream Finance 等等的問題暴露了Ce-DeFi 模式的致命缺陷:

當協議的透明度缺失,且權力過度集中於少數人之手時,使用者的資金安全便完全依賴於專案方的誠信,而缺乏有效的技術和規則約束。

你,就是那個收益

從Aave 的透明的鏈上銀行,到Stream Finance 的資管黑箱,DeFi 在短短幾年內完成了一次致命的進化。

當「去中心化」的理想被異化為「去監管化」的狂歡,當「專業主理」的敘事掩蓋了資金運作不透明的現實,我們得到的,不是更好的金融,而是一個更糟糕的銀行業。

這場危機最深刻的教訓在於,我們必須重新審視DeFi 的核心價值:透明度,遠比去中心化的標籤本身更為重要。

一個不透明的去中心化系統,比一個受監管的中心化系統要危險得多。因為它既沒有中心化機構的信譽背書和法律約束,也沒有去中心化系統應有的公開、可驗證的製衡機制。

Bitwise 的首席投資長Matt Hougan 曾對加密世界的所有投資者說過一句名言:「市場上根本不存在沒有風險的兩位數收益率。」

對於每一個被高APY 吸引的投資人來說,下次點擊「存入」按鈕前,都應該捫心自問一個問題:

你真的明白這筆投資的收益從哪裡來嗎?如果你不明白,那麼你,就是那個收益。