比特幣白皮書17週年:一半海水,一半火焰

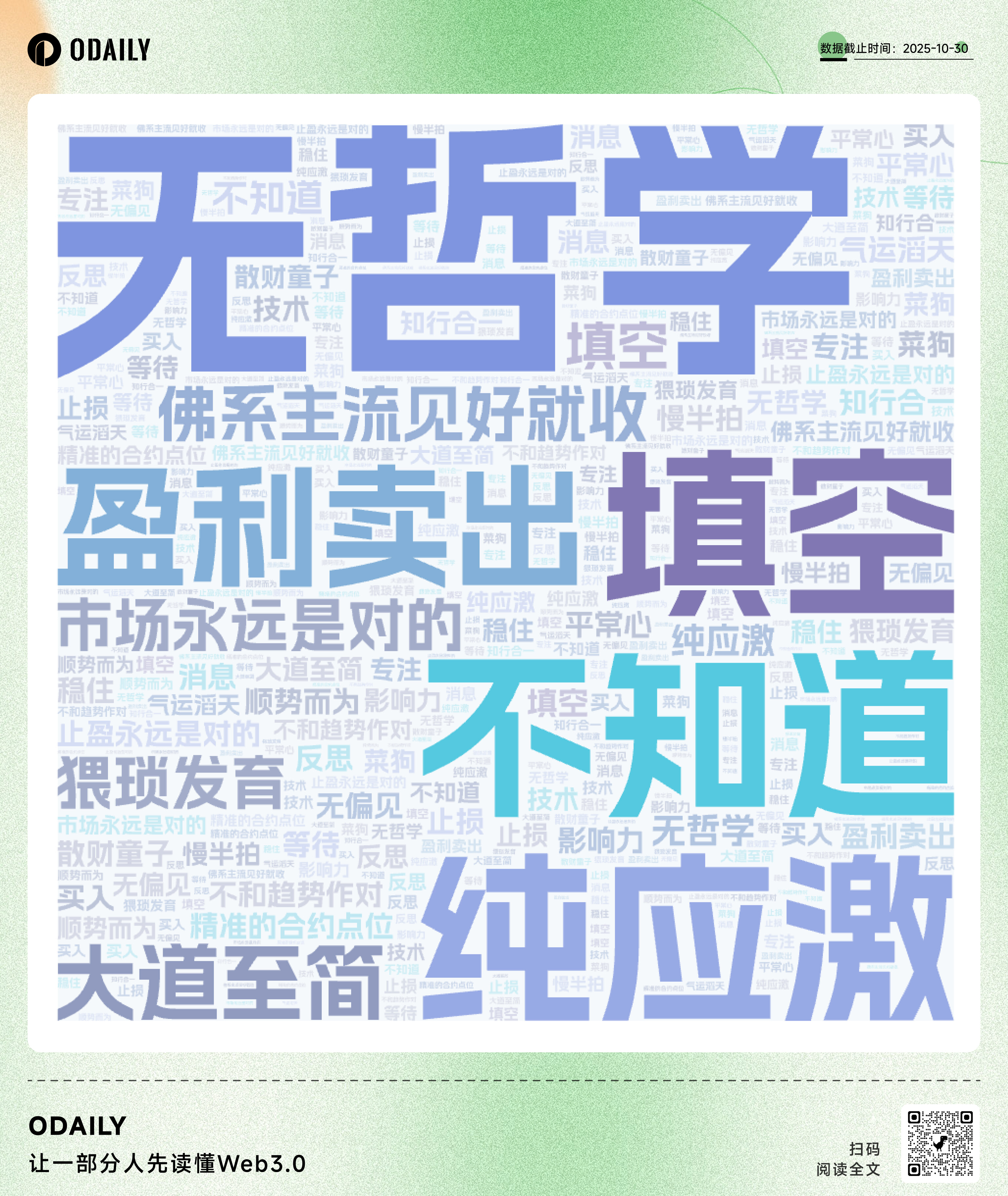

- 核心观点:加密交易者普遍缺乏系统化交易哲学。

- 关键要素:

- 80%受访者承认交易纯靠市场情绪驱动。

- 多数交易者胜率仅50%,频繁经历爆仓。

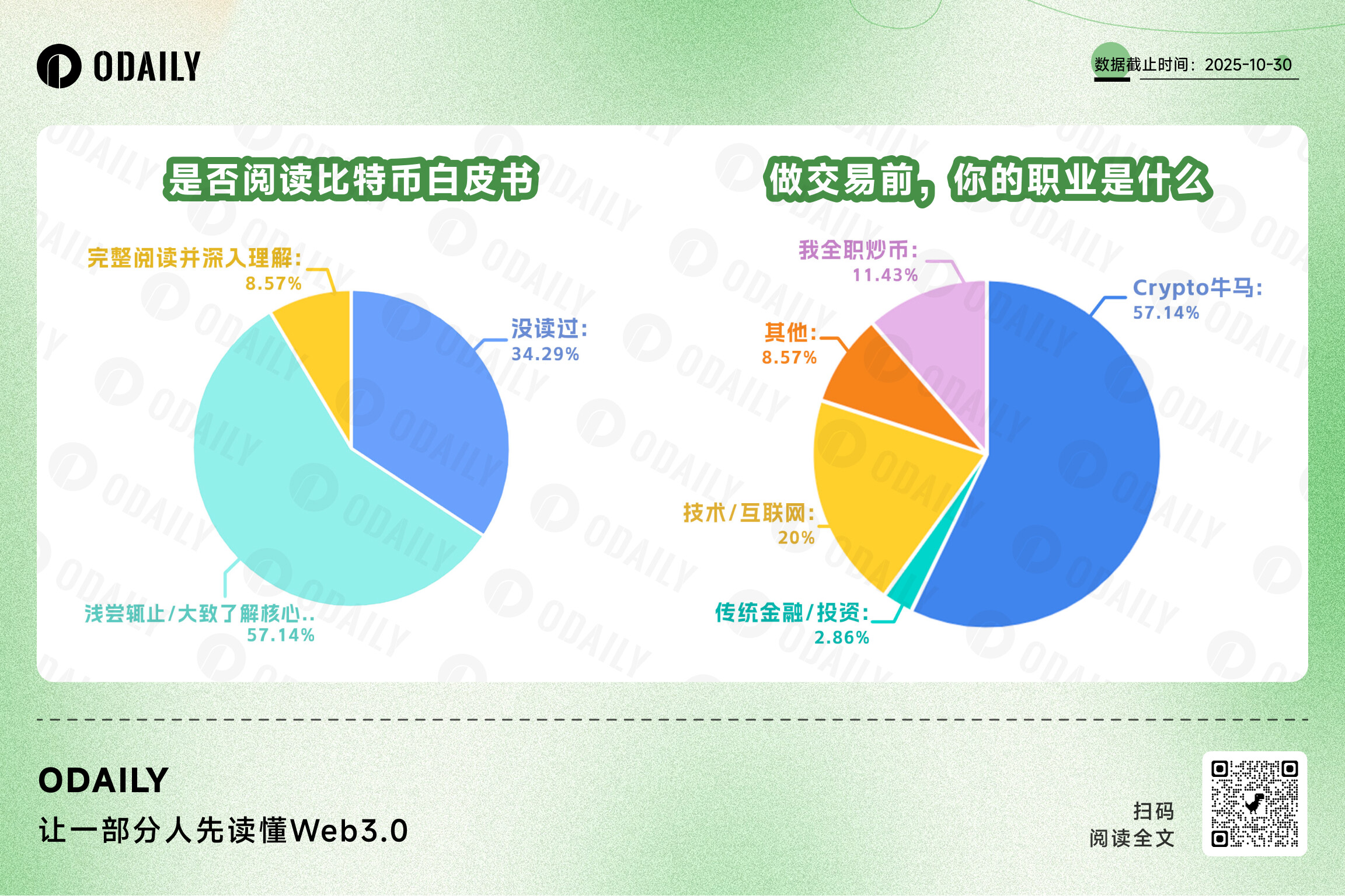

- 仅少数交易者深入研读过比特币白皮书。

- 市场影响:凸显市场情绪化与非理性特征。

- 时效性标注:中期影响

原文| Odaily 星球日報( @OdailyChina )

作者| Ethan( @ethanzhang_web3 )

10 月22 日,頂級風投機構a16z 發布了《2025 年加密行業年度報告》 ,為當下的市場成熟度寫下了生動註腳。報告描繪了一幅生態繁榮的圖景:加密貨幣市場規模持續擴大,傳統金融機構正系統性地擁抱這一新資產類別,穩定幣則已演變為全球宏觀經濟體系中的重要力量。同時,區塊鏈基礎設施的完善,以及與AI 等前沿技術的深度融合,也正在為加密產業開啟新的黃金周期。

而這些宏大的趨勢背後,是無數真實個體的參與與選擇。他們所共享的“底層共分為識”,則可追溯到17 年前中本聰所撰寫的那份僅有9 頁的《比特幣白皮書》 。在那份文件中首次提出的點對點電子現金系統、工作量證明機制與分散式記帳結構,構成了當今加密生態最初的信任基石。白皮書不僅是一份技術提案,更是一種社會實驗──關於去中心化、透明與自我主權的設想。而如今,技術理想早已轉化為市場現實,成為數以萬計交易者行為模式的起點。

值此白皮書發布17 週年之際,與其單純的再次回顧那場科技革命,我們更希望探尋:這些理想如何一步步塑造了今日的市場行為?又是誰在延續它的節奏?

為此,Odaily 聯合Bitget 於10 月24 日至10 月30 日期間,透過社群推播與定向邀約相結合的方式,面向覆蓋主流幣、山寨幣及Meme 幣等多類資產的交易員發起了調研,試圖從微觀層面捕捉一個問題的答案——在由宏大習慣與市場慾望、如何就

沒有哲學的交易:一份問卷裡的人性與波動

這是一批足夠鮮活的真實交易者。他們無法勾勒加密市場的全貌,卻像一扇扇窺視個體世界的窗口。透過這份調查的回收問卷,我們看見的並非冰冷的數字,而是一幅幅鮮活的交易者面孔,自述交織,共同拼貼出這個時代的投資眾生相。

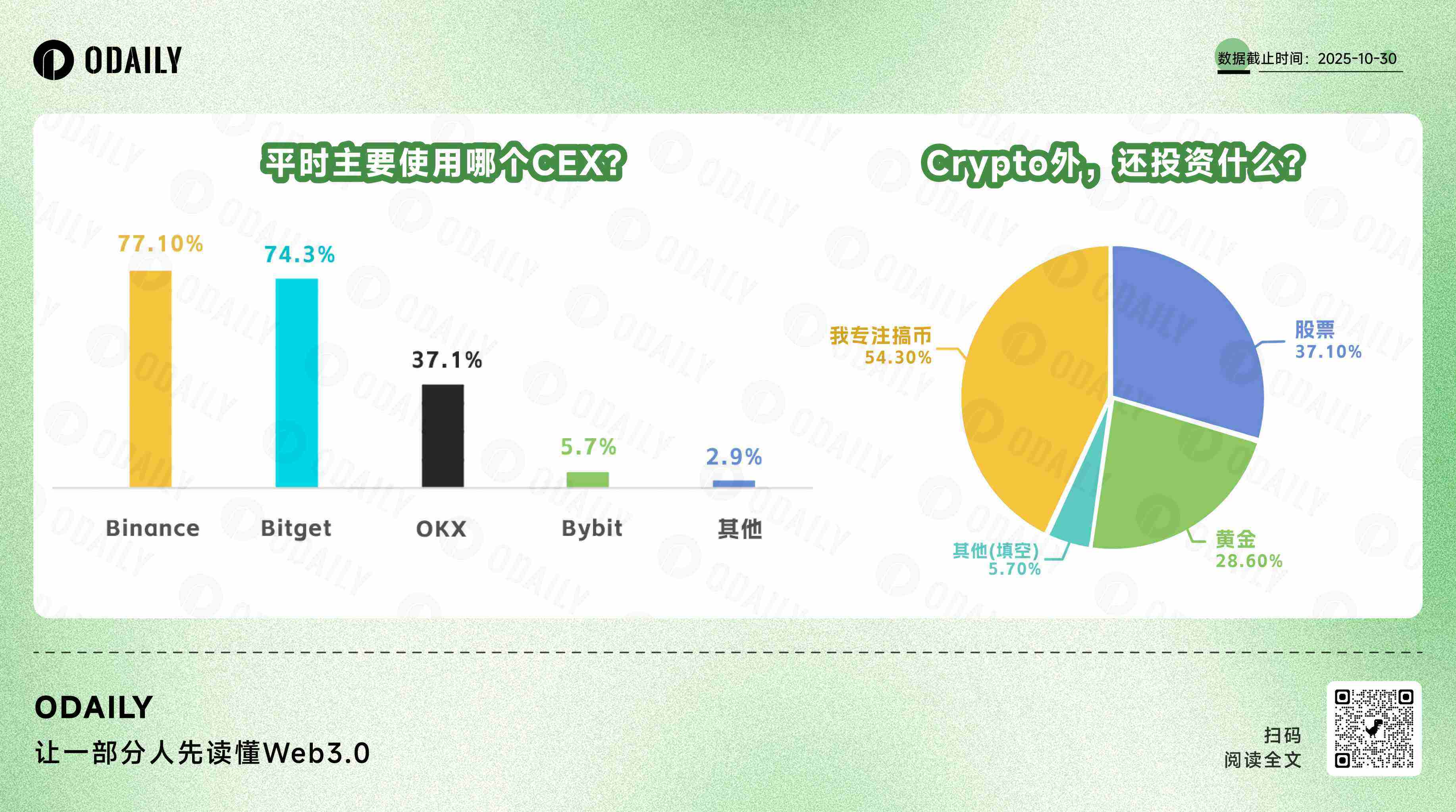

這幅群像的基調非常清晰:以35 歲以下年輕人為主,合約交易經驗集中在1–3 年,大多數擁有跨資產投資背景(如股票、黃金),交易頻繁,但勝率普遍徘徊在「一半一半」。

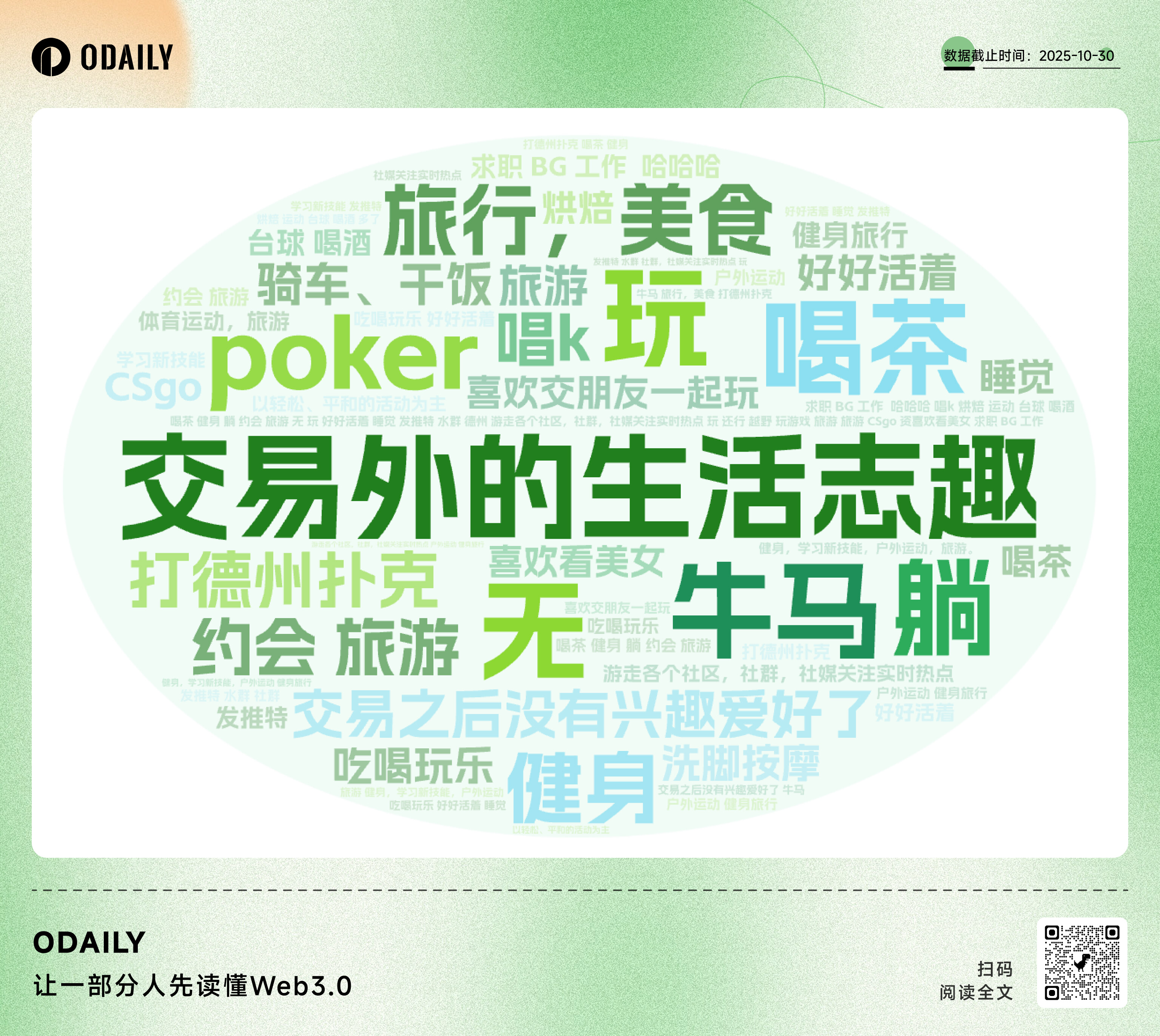

交易哲學的關鍵字一覽

然而,一個最突出的特徵貫穿其中——一種普遍的「無哲學」狀態。當被問及交易哲學時,高達八成的受訪者不約而同地選擇了「無哲學,純粹壓力」。這句略帶自嘲的概括,精準地道出了多數人的真實生態:他們的決策高度依賴“市場情緒/消息面”,行動更像是面對市場波動時的本能反應,而非體系化判斷。

在這種共性的背景下,個體之間的差異則顯得特別生動。 Jack Wang(化名)的形象,精準切中了「應激型」交易者的核心特徵。儘管出身於講求邏輯與嚴謹的技術或互聯網行業,並擁有一到三年的合約經驗,但Jack 的交易行為卻呈現出一種強烈的反差:他高度依賴市場情緒與消息面進行高頻操作(日均交易一次以上),決策鏈條極短。這種模式導致他的交易生涯如同高速過山車——最亮眼時曾“梭哈比特幣賺了10,000 U”,而最慘痛的經歷則是在“10·11 大跌”中槓桿倉位全部被清倉。他將自己的勝率總結為“一半海水一半火焰”,而整體投資回報則是無奈的“全輸沒了”。

面對10.11 極端波動,他的第一反應“觀望/蒙了”,恰恰揭示了多數情緒驅動型交易者的真實困境:即便在加密貨幣之外也配置了黃金與股票,具備一定的多元化意識,但在合約的高波動面前,系統的風控框架往往屈於本能反應後。

交易之外,他努力維持“凡人作息”,並將“洗腳、按摩”作為調節壓力的方式。這種在高度緊張與試圖放鬆之間的搖擺,使他成為加密世界中一個清晰而真實的註腳——一個在理性職業背景與非線性市場之間,不斷尋找平衡的普通人。

與之相比,Melody Li 的畫像則展現出更為複雜的心理層次。和Jack 一樣出身科技或網路領域的她,將分析能力帶入交易決策:主攻山寨幣,以基本面分析為依據,操作頻率維持在每週數筆的節奏。這份理性框架曾為她帶來高光時刻——她在ORDI 僅5 至8 美元時開始建倉,一路見證其漲至96 美元。

然而,成功的起點也成為遺憾的源頭。她最終懊惱於“行情走的時候沒跑”,未能及時鎖定利潤。 「坐雲霄飛車」式的懊悔,成為比單純虧損更折磨人的體驗。即使在10.11 大跌中,她的反應也充滿矛盾:一方面“觀望/蒙了”,另一方面卻也萌生“加倉抄底”的念頭,展現出交易者常有的猶豫與貪婪的拉鋸。

更值得關注的是交易對她生活的深層侵蝕。 Melody 專注於加密貨幣,並無其他投資偏好,這種全身心的投入逐漸改變了她的生活軌跡:作息晝夜顛倒,交易之外「沒有了興趣愛好」 。這句坦誠的自白,透露出新晉交易者在適應高強度市場節奏時所承受的無形壓力——不僅是資金的波動,更是生活節奏與個人空間的被侵占。

Melody 的形象,因而超越了單純的盈虧敘事,揭示了許多從技術領域轉向加密世界的交易者所面臨的真實困境:即便擁有理性的分析框架,也難以完全規避情緒的擾動,並在追求Alpha 的過程中,不斷面對著生活與交易界限的模糊。

當然,眾生相中也不乏更為光鮮亮麗的身影。例如愛好是撲克的Ricardo Ge,一位主攻Meme 幣的三年以上老手,這類Alpha 資訊取得者,通常更偏好Bitget 提供的一級市場資訊參與路徑、首發項目追蹤工具和GetAgent 輔助決策。他憑藉著對市場情緒的敏銳嗅覺,在AIOS 上實現了單幣10 倍、盈利20 萬U 的佳績。這位成功玩家的故事,描繪了一個在高風險領域中憑藉經驗與膽識獲利的老練形象。

CEX 的選擇與外部投資標的(第一問為多選)

而參與者Mark(化名)則代表了另一個方向,他是一位經歷完整的圈內“老牛馬”,交易三年以上,主攻主流幣。他的經驗頗具代表性:從“玩礦機挖礦”時代的現貨小賺,到合約後的“總是虧”,並親歷了“9·4”等多次黑天鵝。他將自己的交易哲學凝練為“大道至簡,知行合一”,其形像是一位在市場波動中堅持內省、試圖將複雜經驗昇華為簡單法則的探索者。

縱觀這些面孔,從迷茫的“純壓力者”,到承受壓力的反思者,再到階段性獲勝的獲利者與尋求平衡的摸索者,加密交易生態的內在張力清晰可見。這個世界既放大人性的弱點,也考驗極致的理性。它所揭示的深層悖論在於:一群具備認知能力與專注度的參與者,卻常在高度依賴紀律的市場中,做出高度情緒化的決策。

這種理性認知與壓力行為的斷裂,或許正是加密交易領域最真實,也最值得警覺的底色。

市場浮世繪:五位交易者的策略、哲學與生活

沒有人能教你怎麼在幣圈活下來,每個交易者都得靠自己摸索劇本。在這場混沌劇場裡,我們找來了五位低調卻風格各異的實戰玩家,試圖描繪一幅「市場浮世繪」——他們的策略、哲學與生活,共同組成了白皮書以外的使用手冊。

研究中交易員們交易以外的生活志趣一覽

受訪者一號畫像:人不能只盯著盤,偶爾也得看看天

全職投研交易員幣圈荒木( @HM010169 ),主攻山寨幣,三年以上合約經驗。他的世界由兩個向度組成——系統與頓悟。在系統中,是冷靜至極的架構師;在頓悟中,又像被生活點醒的旁觀者。

在評估早期項目時,他拆解出一套「四維量表」:團隊(35%)、賽道(25%)、經濟模型(25%)、社群(15%)。團隊為第一優先,他只信履歷硬、執行強、背後站著YZi Labs 或a16z 的創始人;賽道偏好爆發性強的板塊,尤其AI Infra、RWA、DePIN這類具備剛需邏輯的新興賽道;經濟模型像是一道數學題-團隊≤20%,私募≤25%,生態≥40%,綁定實際用途,並最好設定線性釋放與回購機制;即便社群權重最低,要求也不含糊:必須是有機成長、多語種滲透、高互動頻次。

取得資訊時,執行的是近乎苛刻的「 Alpha 狩獵三步驟法」:第一步,只認源頭,不信二傳手,消息來源限定為專案方、VC 錢包與Builder 動向。第二步,用鏈上數據、官方表達與社群熱度三角交叉驗證,必須命中兩項才考慮出手。第三步把訊息丟進多語種社群測試自然發酵程度,底線是--「真消息自己長出來,假消息靠喊」。

在VC 專案交易策略上,他偏好精算式佈局。 TGE 當天先鎖定30–40% 利潤作為止盈緩衝,其後根據解鎖節奏、盤口深度與敘事熱度評估持倉,通常在第7 天決定加倉或退出。例如$VULT:FDV 低、流通高、Kraken 首發、熱度強,敘事踩點全中——這類幣可押60–70% 的中線,但前提是VC 沒砸盤、推文持續、生態動起來,否則一鍵清倉。

這一套流程精準冷靜,幾乎像是機器。但真實的他,在體制之外,也有曾經被行情綁架的過去。他曾自嘲“除了看盤什麼都不會”,直到某個清晨,陽光落在咖啡杯上、香氣騰起,才讓他猛然意識:行情能把人榨乾,而生活也能緩慢療愈。從那之後,便給自己定了幾條生活紀律:早晨泡咖啡,不為提神,只為幾分鐘不碰盤面;下午跑步,兩公里重啟大腦;行情來了也看,但不再情緒化,“爆倉就關電腦,點根煙,賺不到就算了。”

他說:“幣圈教我波動,生活教我放下。”他的最終體悟不在圖表、不在模型,而在那個無數次盯盤後突然抬頭的瞬間——“人不能只盯著盤,偶爾也得看看天。”

受訪者二號畫像:紀律為刃的主流幣獵手

擁有十足實盤交易經驗,Mandy( @mandywangETH ) 是那種只信規則、不靠運氣的合約型選手。主攻主流幣,風格冷靜果決,核心邏輯一句話總結:行情無法預測,反應必須精準。

她的操作體系幾乎剔除了所有「感覺」──只盯價格行為,數據作為旁證,情緒則被隔絕在系統之外。什麼是離場訊號?不是模糊的“好像反轉了”,而是大級別支撐徹底跌破+反彈無力確認,成立即走,毫不猶豫。她說:“市場永遠是對的,我的任務不是質疑,而是服從。”

牛市看準關鍵點位後死拿不動,靠趨勢吃足整波行情;熊市則隱身草叢,靜待獵殺訊號。 「週期主導策略,紀律保障執行。」她不追訊息,不信KOL,不講故事,只靠結構建構交易秩序。

對市場未來走勢毫無幻想──她壓根不信預測,唯一能控制的只有自己的規則與反應速度。

生活方式也極為簡潔,交易之外“吃喝玩樂”,但界限分明、從不放縱。曾經也是crypto 牛馬,晝夜顛倒、情緒下單、爆倉連連,如今靠一套明確系統活下來,不再幻想暴富,也不隨市場亂起舞。

她不會告訴你最佳進場點,但一定知道何時離開。因為她不是猜測未來的人,而是服從現實的獵手。在她的世界裡,感性是陷阱,確定性才是武器。

受訪者三號畫像:謹慎而敏銳的“猥瑣發育派”

旅行時也在不時打開Bitget 注意行情的「畫師」( @CryptoPainter_X )是一位典型的「看菜下飯」型實戰派,不迷信統一邏輯,而是根據不同幣種的屬性靈活調整策略。有獲利能力、具備強大基本面的主流幣,傾向長期持有;情緒主導的標的,則以短線投機為主。

這種靈活的組合背後,是對市場結構與風險管理的深刻理解。穩定幣供應比率、期貨與現貨價差,是其最常參考的兩個指標-前者衡量場外資金的入場意願,後者反映情緒強度與方向動能。在他眼中,數據並非裝飾性的“佐證”,而是交易系統的底層約束,用以校準情緒和直覺。整體風格冷靜務實:有指標支撐,也有回饋閉環。

他將自己的交易哲學稱作“猥瑣發育”,這並非自嘲,而是認知成熟後的主動選擇。高勝率策略從不是依賴爆點的賭博,而在於對不確定性的控制。高位不追、低位不賭,當趨勢未明時便縮倉、觀察、等待,用空間換時間,為下一次進攻保留餘地。

判斷趨勢反轉時,拒絕「拍腦袋式」決策,依據的是結構訊號-高低點是否出現交替下降。這邏輯在「10·11 大跌」中得到了印證:強勢幣加倉、弱勢幣止損,雙向操作並舉。那並非膽量,而是結構合理的執行。

出身科技與網路產業,使他在交易中保留了程式設計師式的理性。如今更像是一位數據驅動的市場老兵——不喊“All in”,不信KOL,而是依賴自建系統與嚴格紀律。那套體系,曾讓他實現本金52 倍的收益,正是那句「真正的敵人不是波動,而是自負和衝動」的真實體現。

在一個經常鼓吹「機會窗口」的市場中,像他這樣不靠賭贏一次,而是次次不輸得太慘的冷靜派,構成了加密市場最被忽視、卻最穩定的一股力量。

受訪者四號畫像:用量化,搏一場自由遊戲

出身傳統金融,跨足股市、黃金與加密資產,三年以上合約經驗、累計回報達本金百倍的UNICORN( @UnicornBitcoin ) 是那種不吵不叫,但數據異常硬核的量化選手。

交易體系建構得像一台持續運作的「因子機器」:以週期回歸為核心,持續迭代有效因子,淘汰噪音與失效變數。不是一套模型吃到老,而是一場永無止境的「機率實驗」──哪些因子還活著,哪些必須清退,全靠回測說話。

面對行情崩盤,不靠玄學也不靠膽子大。操作結構分明:大資金零槓桿,優先保命;小資金上高槓桿,但停盈停損精確設定。 10 月11 日那波驟跌,模型給訊號的那一刻,直接加倉抄底——沒有猶豫,沒有模糊地帶。

UNICORN 是極少數認真讀完比特幣白皮書的交易者,對「自由的超主權貨幣」有著罕見的篤定。他不把這理解當成口號,而是寫入策略底層,把加密當成傳統規則的平行敘事。

這套體系冷靜、乾淨、可複製,也讓他將交易哲學概括為兩個字:遊戲人生,遊戲交易。平時愛打競技遊戲,也養小動物,在風險曲線之外,為自己留出喘息的空間。

當被問及是否相信“這次行情不一樣”,只留下一句: “週期面前,沒有這次不一樣。”

沒有情緒高點,沒有哲學註腳,只有一台持續自校準的系統,在每一輪波動中寫下註腳。

受訪者五號畫像:用人脈找幣,用氣運決勝

xiaoyufu( @Cryptostartup11 )是一位典型的「氣運派」交易者。他不拘泥技術模型,更不迷信數據驅動,而是將資訊來源、關係網與市場直覺三者打通,建構了一套極具個人特色的交易體系。

在早期專案評估中,他的判斷框架直白卻本質:團隊背景權重最高,其次是經濟模型和賽道敘事。他說得不複雜,但背後的邏輯是清晰的——真正決定一個專案高度的,始終是人。他重人、重圈、重資訊來源,Alpha 不是圖表裡翻出來的,而是從「朋友的交易風格」和「值得關注的私域管道」中篩選出來的,例如某次飯局聊到一個VC 朋友提起的Testnet 地址,幾天后就成了新熱幣的跳板——他稱之為「信緣」的信號稱之為「信緣」的訊號。

這套方法未必標準化,卻極度真實。他不追求確定性,而是用直覺與經驗捕捉加密市場中的模糊訊號。就像他說的:「幣圈,是一個在數據的二維和夢想的三維展開的世界。」他認可努力和研究是基礎,但真正能把人送上去的,是「氣運滔天」。

他的交易哲學也正是這四個字:氣運滔天。這不是盲信命理,而是對極端不確定市場的一種應對機制──在黑天鵝、瘋牛市和社群投機的夾縫裡,理性和玄學,有時界線本來就模糊。

在交易之外,他愛健身、旅遊、學技能,看似和幣市風馬牛不相及,但他理解得很清楚:情緒管理和身心狀態,是保持「接收訊號」的基礎。而「訊號」本身,或許就藏在某次飯局、某個群組聊天、某篇無人按讚的Alpha 推文裡。

不是每個人都能複製他的路徑。但在一個資訊高度偏斜、情緒主導價格的市場中,他靠著信緣惜緣,把人脈和氣運都納入自己的系統。這種系統不寫在白皮書裡,卻真實存在於加密世界的「灰階地帶」。

小結:

從恪守紀律的“結構派”,到講求緣分的“氣運派”,五位交易者展現了五種截然不同的生存策略。然而,與他們豐富的策略形成鮮明對比的,是對比特幣原典理解的普遍疏離:五人之中,僅一人曾深入研讀白皮書,三人淺嘗輒止,一人甚至未曾翻開。

比特幣白皮書閱讀與交易前職業狀況圓餅圖

在研究的全部交易員畫像中,有超過一半的人對比特幣白皮書淺嚐輒止。這恰恰表明,驅動這個市場的,遠非對原始理論的共識。他們無一例外,都在用真實的金錢、情緒與試錯,為那本九頁的白皮書添上了一行行活生生的腳註。如果說中本聰的藍圖是一份理想主義的劇本,那麼他們的每一次開倉與平倉,便是一場場充滿糾葛與即興的現實演出。

他們未必人人都能解讀白皮書,但每個人都在用自己的方式,續寫著它的現實版本。

17 年了,比特幣的故事,無數人繼中本聰續寫

2008 年秋天,中本聰在密碼龐克郵件清單中,發布了一份PDF 格式的白皮書。它用冷靜、精煉的語言描繪了一個“點對點的電子現金系統”,卻並未預言,這套協議將如何重塑一群人的財富邏輯、日常節奏與世界觀。

十七年過去,比特幣早已不只是一種技術協議或投資標的。它逐漸成為一個錨點,一種共識的基底:有人藉此建構模型,有人由此學會止損;有人透過它實現躍遷,有人在歸零中尋找秩序。有人將其視為自由意志的象徵,也有人,只當它是一份不得不面對的「工作」。

在本次的「交易者習慣研究」中,短短一週時間內收集的問卷,卻匯集了一群加密市場最真實的參與者。他們散落在不同國家與平台,資產橫跨主流幣與Meme 幣,策略從高頻到長線不一而足,交易年限從半年到十年。他們有的在杜拜高樓上複盤,有的在重慶茶館裡看盤,還有的,長期隱匿在Discord 的頻道深處。

我們無法僅憑一份表單還原他們的全貌,卻希望藉由這些碎片,為市場留下一筆不加濾鏡的真實註腳。或許,他們中的許多人從未通讀比特幣白皮書,對「零知識證明」或「橢圓曲線加密」並不熟悉,甚至無法複述「點對點系統」的工作機制。但毫無疑問——他們是這個系統中最真實、最不可或缺的活躍用戶。

每一次開倉、止盈、爆倉與復盤,每一份情緒波動與策略選擇,都是這套系統的再書寫。他們正在共同撰寫一部白皮書之外的「使用手冊」——它不在GitHub 上公開發布,也沒有統一格式,只存在於每個個體的實踐之中。

這份手冊,時而混亂,時而激進,充滿人性的溫度與噪音,但它的書寫從未中斷。這,也許正是比特幣在17 年後更深層的意義:它不再只是一個關於「它是什麼」的協議,更是一場關於「我們如何與之共處」的長跑。