深度解析多簽賬戶:Web3時代的庫存

原文作者:Kei Kreutler

原文作者:Kei Kreutler

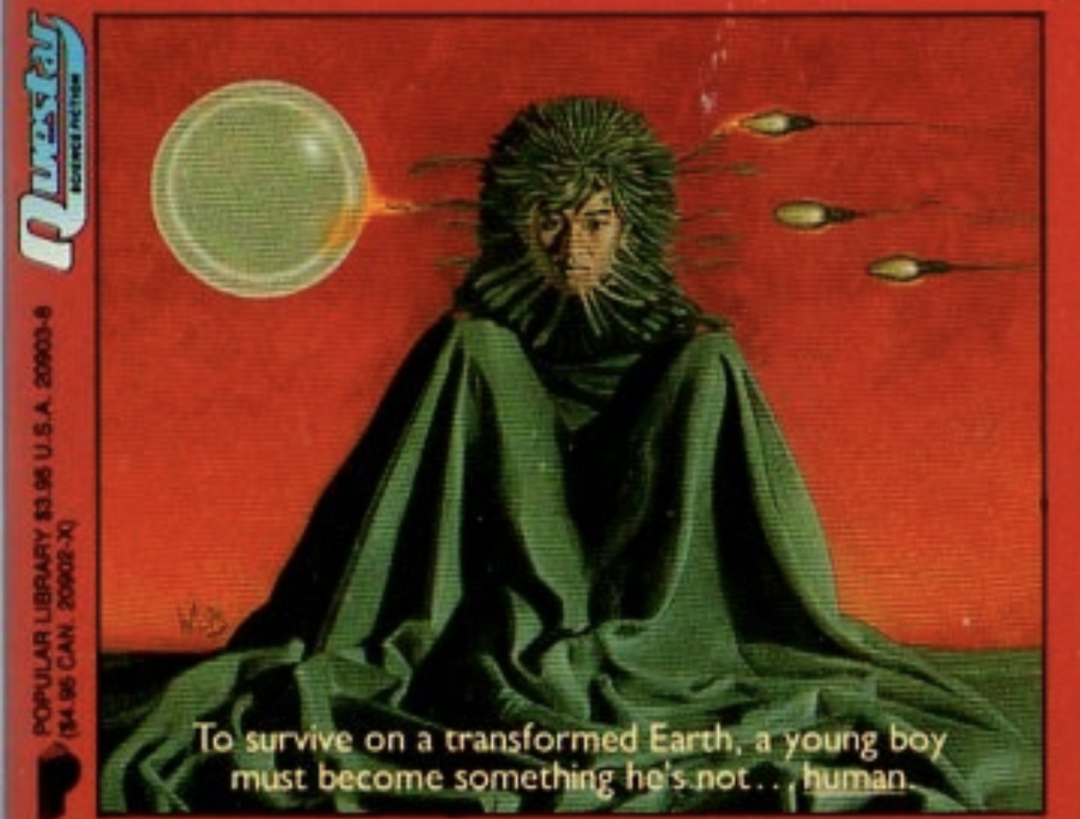

圖片描述

圖片描述

來自Consumer Softproducts(遊戲開發商和發行商)的《殘忍小隊》(Cruelty Squad)的裝備庫存展示。"如今,我們卻見到像Facebook 這樣的社交平台壟斷巨頭堅持實名制政策,要求個人用戶以法律身份進行註冊。這些平台還對姓名進行各種各樣的限制:不能太多字符,不能太多大寫字母,姓氏不能全部大寫¹。從"匿名戰爭

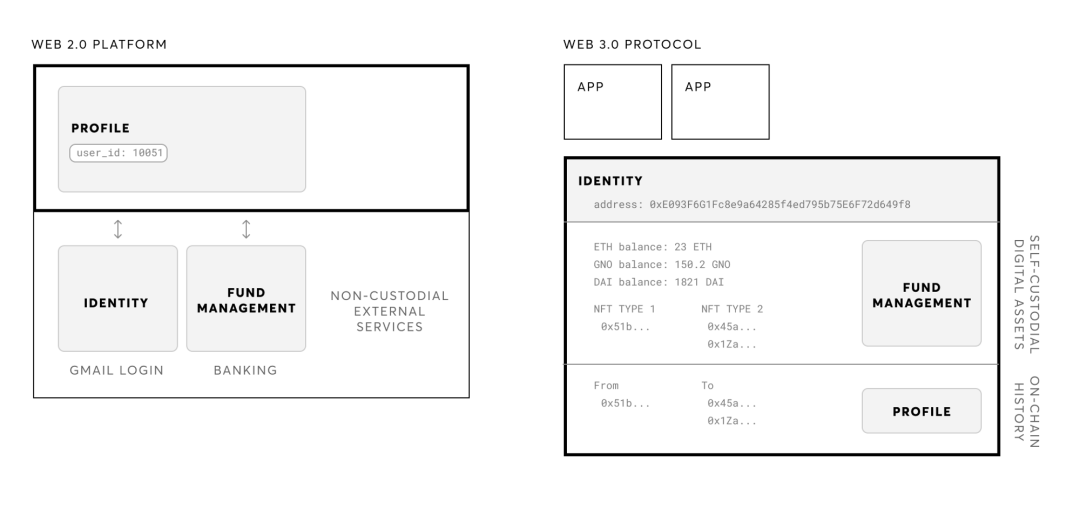

(Nymwars)到德國法庭裁定Facebook 的行為違法,社交平台對合法身份的定義所引起的問題並非無足掛齒,其危險性可能遠遠超出我們的想像。無論是對法律身份的要求,還是無端被平台鎖定,抑或是更多的社會隱形規範,個人身份的邏輯已深刻融入web 2.0。 Web 3.0 的出現,帶來了改變的曙光。Web 3.0 的身份問題最終將圍繞著隱私、可移植性和所有權展開。除了這些爭論未止的問題外,憑藉在我們手中重新煥發活力的大量工具,通過思考我們的身份,我們有能力去遇見更好的未來。其中一個工具即為正文

一級標題

正文

正文

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

2020 年10 月17 日,CirclesUBI 的工程師Sarah Friend 繪製的CirclesUBI 信任網絡

值得注意的是,以太坊賬戶提供了一個隱含的信任網絡模型。因為在默認情況下,一個地址的交易網絡是公開的。也就是說,通過分析一個區塊鏈私人賬戶的交易可以揭示其所有者的合法身份。這種模式意味著主體的隱私仍舊是網絡的功能之一⁴。因此,為了保證公共和私人數據在身份識別制度中的語境靈活性,將信任網絡解決方案視作在網絡內產生的獨特身份,而非默認的整體身份,可能在文化上非常重要。

雖然不能百分百確保,但匿名仍是保證這種靈活性的關鍵組成部分之一。 Balaji S.Srinivasan 在2019年的《匿名經濟》(The Pseudonymous Economy)演講中就指出,匿名不是二元對立的,而是處在公共和私人身份的領域之中。在Facebook 的實名政策和4chan 的無賬戶帖子中間,Reddit 和Twitter 等平台擁有許多匿名賬戶。這裡的關鍵點是這些賬戶永遠都可以保持匿名。雖然一個永久匿名的賬戶在某些方面確實保持了私密,但它之前的行為可以從平台上被發現,並隨著時間推移積累其在公眾中的聲譽,例如Reddit 的karma 或是Twitter 的粉絲數,雖然這些指標(特別是後者)既可以表明臭名昭著亦可以代表聲名遠揚。 Srinicasan 在他的演講中還建議要分開關注實名制、收入和表達。在Finstas 或是Twitter 上,已隱隱顯現此趨勢,即各類賬戶代表著不同的法律、經濟和言論活動。雖然Srinicasan 提出此模式很大程度上是為了緩衝社交網絡的廣告影響,但其他核心的文化論點也支持匿名。

一級標題一級標題

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

圖片描述

一級標題

一級標題

圖片描述

圖片描述

圖片描述

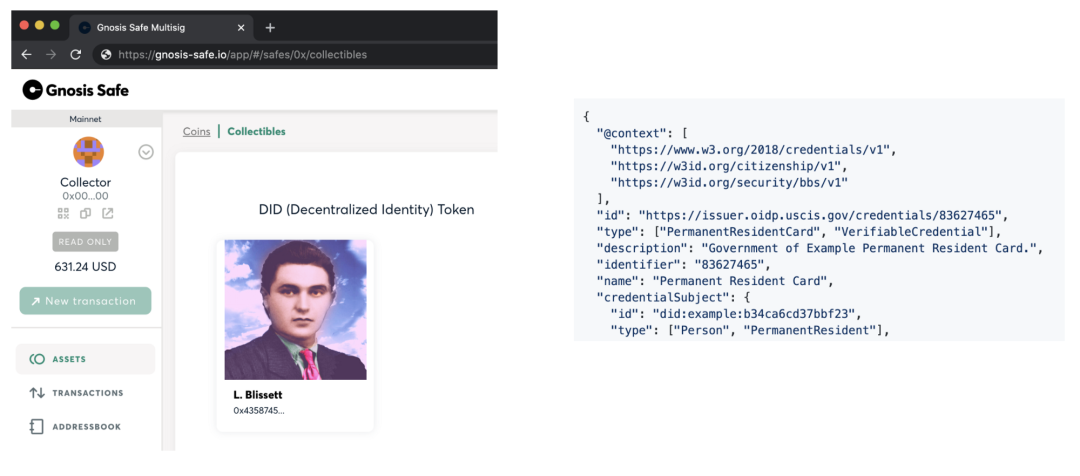

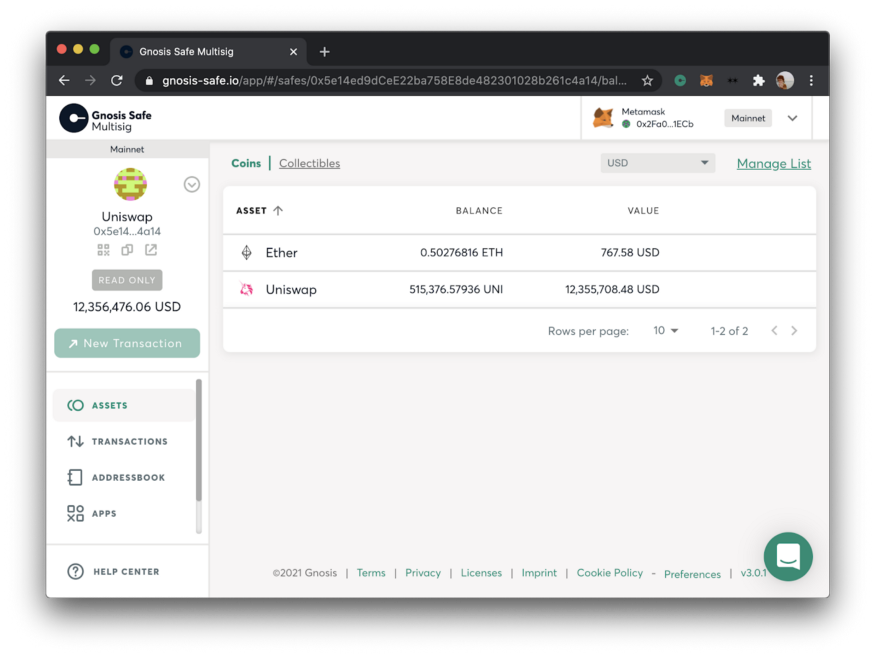

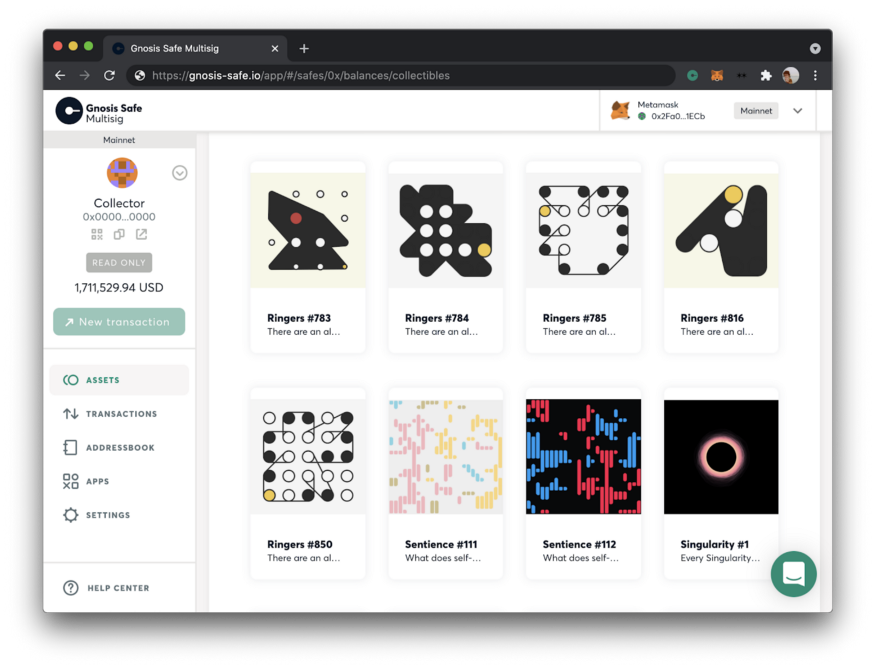

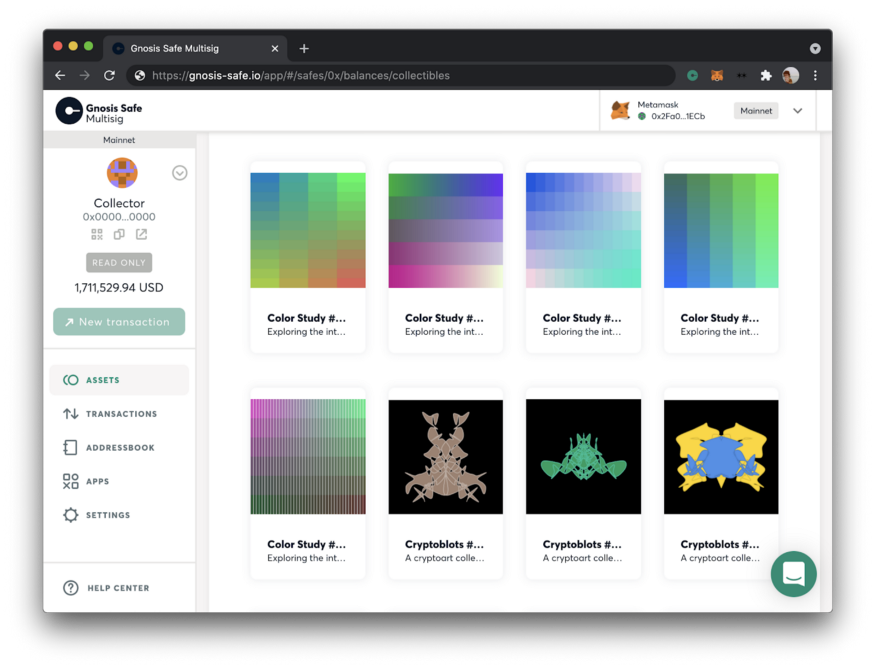

Genosis Safe Multisig 上的NFT 展示

圖片描述一級標題

圖片描述

圖片描述

圖片描述

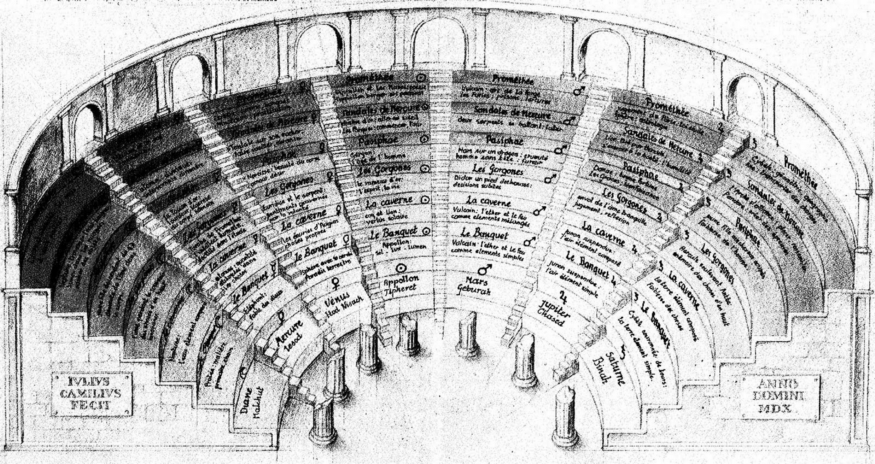

朱利奧·卡米洛(Giulio Camillo) 的記憶劇場(1519–1544)

圖片描述

圖片描述

圖片描述

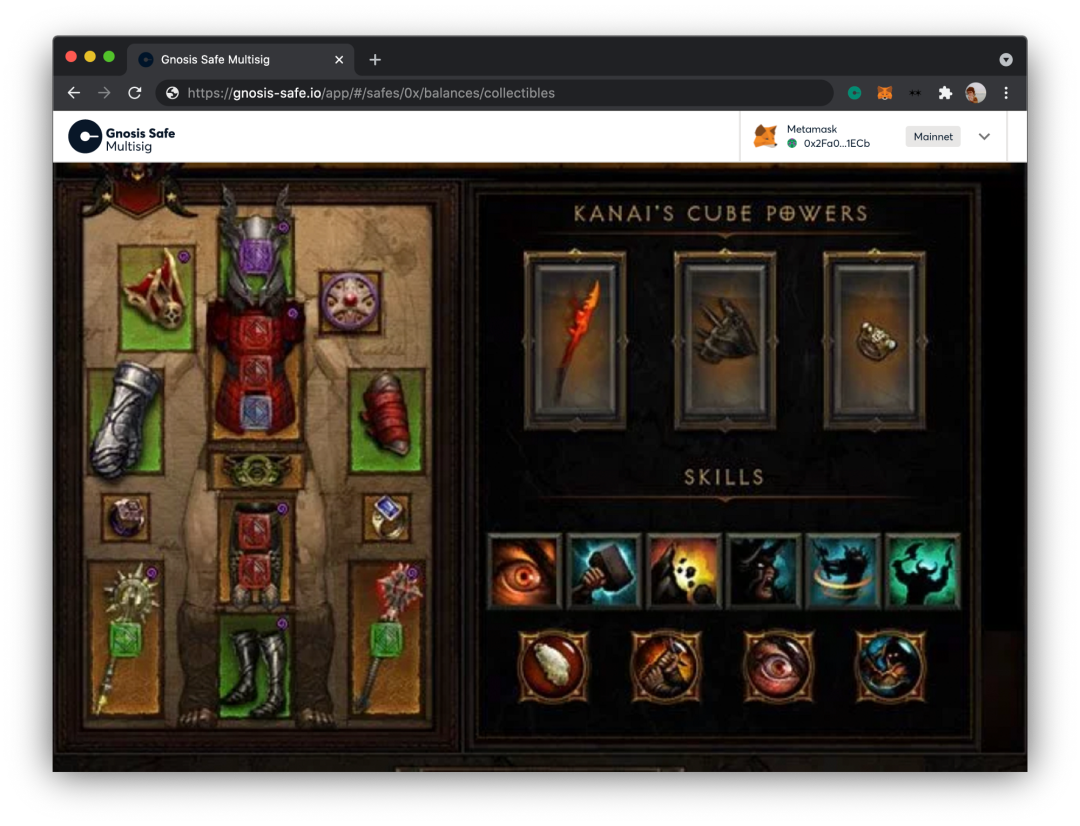

"“總有一天:基金管理→庫存管理” 來自@flowerstructure"圖片描述"是raid"圖片描述

原文鏈接

原文鏈接