Vitalik:去中心化不丟商業性,權利平衡視角下的「共生」解法

- 核心觀點:技術進步加劇權力集中,需強制擴散以制衡。

- 關鍵要素:

- 技術、自動化等強化了規模經濟效應。

- 專有技術普及阻礙了控制權的自然擴散。

- 需通過政策、對抗性互操作等強制推動擴散。

- 市場影響:或推動開源、互操作技術發展,挑戰壟斷。

- 時效性標註:長期影響。

原文作者:Vitalik Buterin

原文編譯:Saoirse,Foresight News

我們很多人都對「大企業」(Big Business)心存忌憚。我們喜歡企業提供的產品和服務,卻反感價值數萬億美元的壟斷性封閉生態、淪為準賭博性質的電子遊戲,以及那些為了利潤而操控整個政府的企業。

我們很多人也懼怕「大政府」(Big Government)。我們需要警察、法院維護公共秩序,也依賴政府提供各類公共服務,卻不滿政府隨意指定「贏家」與「輸家」、限制人們的言論自由、閱讀自由乃至思想自由,更反對政府侵犯人權或發動戰爭。

最後,我們中的許多人還畏懼這個三角關係的第三個角:「暴民群體」(Big Mob)。我們認可獨立公民社會、慈善機構以及維基百科的價值,卻厭惡暴民私刑處決他人、抵制文化,以及類似法國大革命或太平天國運動那樣的極端事件。

本質上,我們嚮往進步 —— 無論是技術、經濟還是文化領域的進步 —— 但我們同時也畏懼歷史上催生這些進步的三大核心力量。

要破解這一困局,一個常見思路是權力平衡理念。如果社會需要強大力量推動發展,那麼這些力量就應相互制衡:要麼是單一力量內部實現平衡(例如企業間的競爭),要麼是不同力量之間形成制衡,理想狀態則是兩者兼具。

從歷史上看,這種平衡在很大程度上會自然形成:由於地理距離限制,或是協調大規模人力完成全球性任務的需求,天然的「規模不經濟」現象會制約力量過度集中。然而在本世紀,這一規律已不再成立:上述三大力量正同時變得愈發強大,且不可避免地頻繁相互作用。

在本文中,我將深入探討這一主題,並提出若干策略,以守護當今世界這一日益脆弱的「權力平衡」特質。

在之前的一篇部落格文章中,我將這個「所有領域都將長期存在『大力量』(Big X)」的新興世界,描述為「茂密的叢林」。

我們為何懼怕大政府

人們懼怕政府並非毫無緣由:政府掌握著強制力,完全有能力對個人造成傷害。政府擁有的摧毀個人的權力,即便馬克・祖克柏(Mark Zuckerberg)或加密貨幣從業者想擁有,也遠遠無法企及。正因如此,幾個世紀以來,自由主義政治理論始終圍繞「馴服利維坦」這一核心問題 —— 既要享受政府維護法律與秩序帶來的好處,又要避免出現「君主可隨意支配臣民」的弊端。

(馴服利維坦:taming the leviathan,是政治學概念,指透過法治、三權分立、權力下放等制度設計,約束政府這一「擁有強大強制力卻可能侵犯個體權利的公共權力體」,在保障其維護社會秩序的同時,防止權力濫用,平衡公共秩序與個體自由。)

這一理論體系可濃縮為一句話:政府應是「規則制定者」,而非「遊戲參與者」。也就是說,政府應盡可能成為一個可靠的「競技舞台」,高效解決其管轄範圍內的人際糾紛,而非主動追求自身目標的「行動主體」。

這一理想狀態有多種實現路徑:

- 自由意志主義:認為政府應推行的規則本質上只有三條 —— 不欺詐、不偷竊、不殺人。

- 海耶克式自由主義:主張避免中央計劃;若必須干預市場,應明確目標而非指定手段,將具體實施交由市場自主探索。

- 公民自由主義:強調言論、宗教與結社自由,防止政府在文化與思想領域強加自身偏好。

- 法治:政府應透過立法明確「可為與不可為」,再由法院負責執法。

- 普通法至上主義:主張徹底廢除立法機構,由去中心化的法院體系對個案作出裁決,每一項裁決都構成一個先例,推動法律逐步演進。

- 三權分立:將政府權力拆分為多個分支,各分支之間相互監督、相互制衡。

- 輔助性原則:主張問題應交由最基層且有能力處理的機構解決,最大限度避免決策權集中。

- 多極化:至少應避免單一國家主導全球;理想狀態下,還需實現兩項額外制衡:

- 避免任何國家在其所在地區形成過度霸權;

- 確保每個個體都有多種可選擇的「備用方案」。

即便在傳統意義上非「自由主義」的政府中,類似邏輯同樣適用。近期有研究發現,在被歸類為「威權主義」的政府中,「制度化」政府往往比「個人化」政府更能推動經濟成長。

當然,完全避免政府成為「遊戲參與者」並非總能實現,尤其是在面臨外部衝突時:若「參與者」向「規則」宣戰,最終獲勝的必然是「參與者」。但即便需要政府臨時扮演「參與者」角色,其權力也通常會受到嚴格限制 —— 例如古羅馬的「獨裁官」制度:獨裁官在緊急時期擁有極大權力,但一旦危機解除,權力便會回歸常態。

我們為何懼怕大企業

對企業的批評可簡潔地歸為兩類:

- 企業因「本性邪惡」而糟糕;

- 企業因「毫無活力」而糟糕。

第一類問題(企業「邪惡」)的根源在於:企業本質上是高效的「目標最佳化機器」,而隨著其能力與規模不斷擴張,「利潤最大化」的核心目標與用戶及社會整體目標的偏差會越來越大。這種趨勢在許多行業中都清晰可見:行業初期往往由愛好者自發推動,充滿活力,但隨著時間推移,逐漸變得以利潤為導向,最終與用戶利益產生衝突。例如:

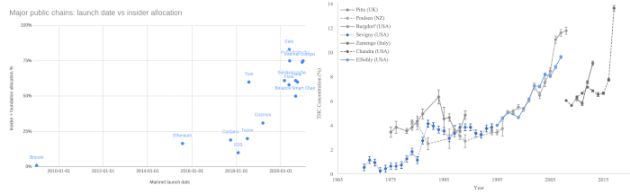

左圖:2009-2021 年期間,新發行加密貨幣中直接分配給內部人員的代幣比例;右圖:1970-2020 年期間,大麻中四氫大麻酚(THC,致幻活性成分)的濃度。

電子遊戲行業同樣呈現這一趨勢:這個最初以「樂趣與成就感」為核心的領域,如今越來越依賴內建「老虎機式機制」,最大限度地從玩家手中榨取資金。即便主流預測市場也開始顯現令人擔憂的傾向:不再聚焦「最佳化新聞媒體」「改善治理」等益社會目標,轉而專注於體育博彩。

上述案例更多源於企業能力提升與競爭壓力的疊加,而另一類案例則與企業規模擴張直接相關。通常而言,企業規模越大,就越有能力透過「扭曲周邊環境」(包括經濟、政治、文化)來實現自身利益。一家規模擴大 10 倍的企業,在一定程度上扭曲環境所能獲得的收益也會增加 10 倍 —— 因此,它採取這類行為的頻率會遠高於小企業,且一旦行動,動用的資源也會是小企業的 10 倍。

從數學角度看,這與「壟斷企業為何將價格定在邊際成本之上、以社會無謂損失為代價增加利潤」的邏輯一致:在這種場景下,「市場價格」就是被扭曲的「環境」,壟斷企業透過限制銷量來「扭曲環境」。扭曲能力的強弱與市場佔有率成正比。但用更通用的表述來說,這一邏輯適用於多種場景,例如企業遊說、戴比爾斯(De Beers)式的文化操縱活動等。

第二類問題(企業「毫無活力」)則表現為:企業變得枯燥刻板、規避風險,無論是在企業內部還是企業之間,都形成了大規模的同質化結果。(建築風格的單一化便是企業「毫無活力」的典型表現。)

建築單一化是企業平庸化的一種典型形式。

「沒有靈魂」一詞很有意思 —— 它的含義介於「邪惡」與「毫無活力」之間。用「沒有靈魂」形容企業「為博取點擊量讓用戶成癮」「形成卡特爾聯盟抬高價格」「污染河流」,顯得十分貼切;而用它描述企業「讓全球城市面貌趨於一致」「製作 10 部情節雷同的好萊塢電影」,同樣毫不違和。

我認為,這兩類「沒有靈魂」的現象,根源都在於兩個因素:動機共性與機構共性。所有企業都高度受「利潤動機」驅動,若眾多強大主體擁有相同的強烈動機,且缺乏有力的反向制衡力量,它們必然會朝著同一方向發展。

「機構共性」則源於企業規模擴張:規模越大,企業就越有動力去「塑造環境」。一家市值 10 億美元的企業,在「塑造環境」上的投入會遠多於 100 家市值 1000 萬美元的企業;同時,規模擴張也會加劇同質化 —— 星巴克對「城市同質化氛圍」的貢獻,遠超過 100 家規模僅為其 1% 的競爭對手之和。

投資者可能會加劇這兩種趨勢。對於一位(非反社會型的)新創企業創辦人而言,企業發展到 10 億美元規模並造福世界,會比發展到 50 億美元規模卻破壞社會更令其滿足(畢竟,49 億美元能買到的遊艇與飛機,遠不值得用「被世界憎恨」來換取)。但投資者與自身決策的「非財務後果」距離更遠:隨著市場競爭加劇,願意追求 50 億美元規模的投資者會獲得更高回報,而滿足於 10 億美元規模的投資者則會獲得更低(甚至負)回報,難以吸引資金。此外,持有多家投資組合企業股份的投資者,往往會被動推動這些企業在一定程度上形成「合併的超級主體」。不過,這兩種趨勢都存在一個重要制約因素:投資者對投資組合企業內部情況的「監控能力」與「問責能力」是有限的。

與此同時,市場競爭雖能緩解「機構共性」,但能否緩解「動機共性」,取決於不同競爭者是否擁有「非利潤導向的差異化動機」。在很多情況下,企業確實會有這類動機:例如以「向公眾公開創新成果」「堅守核心價值觀」「追求美學價值」為名犧牲短期利潤。但這種情況並非必然發生。

若「動機共性」與「機構共性」導致企業「沒有靈魂」,那麼「靈魂」究竟是什麼?我認為,本文語境下的「靈魂」,本質就是多元性—— 即企業之間那些非同質化的特質。

我們為何懼怕暴民群體

當人們正面談論「公民社會」—— 即社會中既非營利導向、也非政府屬性的部分時,總會將其描述為「由大量獨立機構構成,且各自專注於不同領域」。若讓人工智慧解釋「公民社會」,它給出的例子也大抵如此。

而當人們批評「民粹主義」時,腦海中浮現的往往是相反場景:一位極具魅力的領袖,煽動數百萬人追隨自己,形成一個追求單一目標的龐大群體。民粹主義雖以「普通民眾」為旗號,但更核心的是建構「民眾團結一致」的假象 —— 且這種「團結」往往表現為支持某位領袖、反對某個「被憎恨的外部群體」。

即便人們批評公民社會,論點也始終圍繞「它未能實現『大量獨立機構各展所長』的使命,反而在推動某種自發形成的共同議程」—— 例如「大教堂」(The Cathedral)理論所批判的現象。

力量之間的平衡

在上述所有案例中,我們討論的都是三大「力量」各自內部的權力平衡。但不同力量之間同樣可以形成制衡,其中最典型的案例便是政府與企業之間的權力平衡。

資本主義民主制度,本質上就是一套「大政府」與「大企業」的權力平衡理論:企業家既擁有挑戰政府激進行為的法律工具,又能透過資本集中獲得獨立行動的能力,而政府則可以對企業實施監管。

「鈀金主義」(Palladium-ism)推崇億萬富翁,但特指那些「脫離常規、為追求自身具體願景而採取非常規行動,而非直接追求利潤」的富豪。從這個角度看,「鈀金主義」可被視為一種「在獲取資本主義好處的同時規避其弊端」的嘗試。

儘管政府與市場都為「星艦」專案創造了必要條件,但最終推動其誕生的,既非利潤動機,也非政府指令。

我個人對慈善事業的看法,在某些方面與「鈀金主義」相似。我曾多次明確支持億萬富翁參與慈善,並希望有更多人投身其中。但我所倡導的慈善,是能夠「制衡社會其他力量」的慈善。市場往往不願為公共產品提供資金,政府則往往不願資助「尚未成為精英共識」或「受益群體不集中於單一國家」的專案。有些專案同時符合這兩類特徵,因此被市場與政府雙雙忽視 —— 而富裕個體恰好可以填補這一空白。

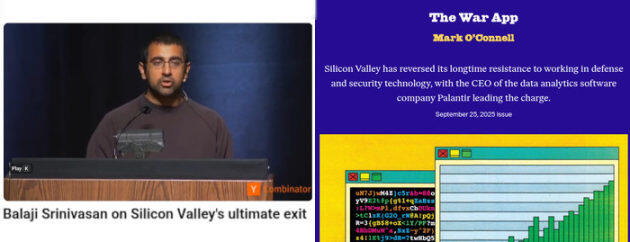

但億萬富翁的慈善事業也可能走向有害的方向:當它不再是政府的「制衡力量」,反而取代政府掌控權力時。過去幾年,矽谷就發生了這樣的變化:有權勢的科技公司 CEO 與風險投資家,不再那麼信奉自由主義、支持「退出機制」,而是更多地直接推動政府向自身偏好的目標靠攏 —— 作為交換,他們讓世界上最強大的政府變得更加強大。

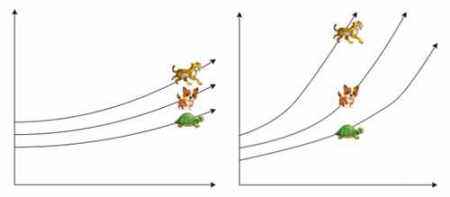

我更喜歡左側的場景(2013 年),而非右側的場景(2025 年):因為左側體現了權力平衡,而右側則是兩個本應相互制衡的強大派系,反而走向了合併。

三角關係中的另外兩組力量之間,同樣可以形成權力平衡。啟蒙運動時期提出的「第四等級」(媒體)理念,本質就是將公民社會作為制衡政府權力的力量(與此同時,即便沒有審查制度,權力也會反向流動:政府透過資助中小學與大學,對教育內容產生深遠影響,尤其是對中小學教育)。另一方面,媒體會報導企業動態,而成功的商界人士也會為媒體提供資金支持。只要不存在單一方向的權力壟斷,這些機制就都是健康的,能增強社會的穩健性。

權力平衡與規模經濟

若要找一個既能解釋美國 20 世紀崛起、又能解釋中國 21 世紀發展的論點,答案很簡單:規模經濟。這一點常被美中兩國人士用來批評歐洲:歐洲有眾多中小型國家,文化、語言與制度各異,難以培育出覆蓋全歐的大型企業;而在一個規模龐大、文化同質化的國家,企業則可輕鬆將規模擴大到數億用戶。

規模經濟的影響至關重要。在人類發展層面,我們需要規模經濟 —— 因為它是迄今為止推動進步最有效的方式。但規模經濟也是一把雙刃劍:若我的資源是你的兩倍,我能取得的進步將不止兩倍;因此到了明年,我的資源可能會變成你的 2.02 倍。長此以往,最強大的主體終將掌控一切。

左圖:成比例