原文作者:Artemis

編譯| Odaily 星球日報( @OdailyChina );譯者| Ethan( @ethanzhang_web3 )

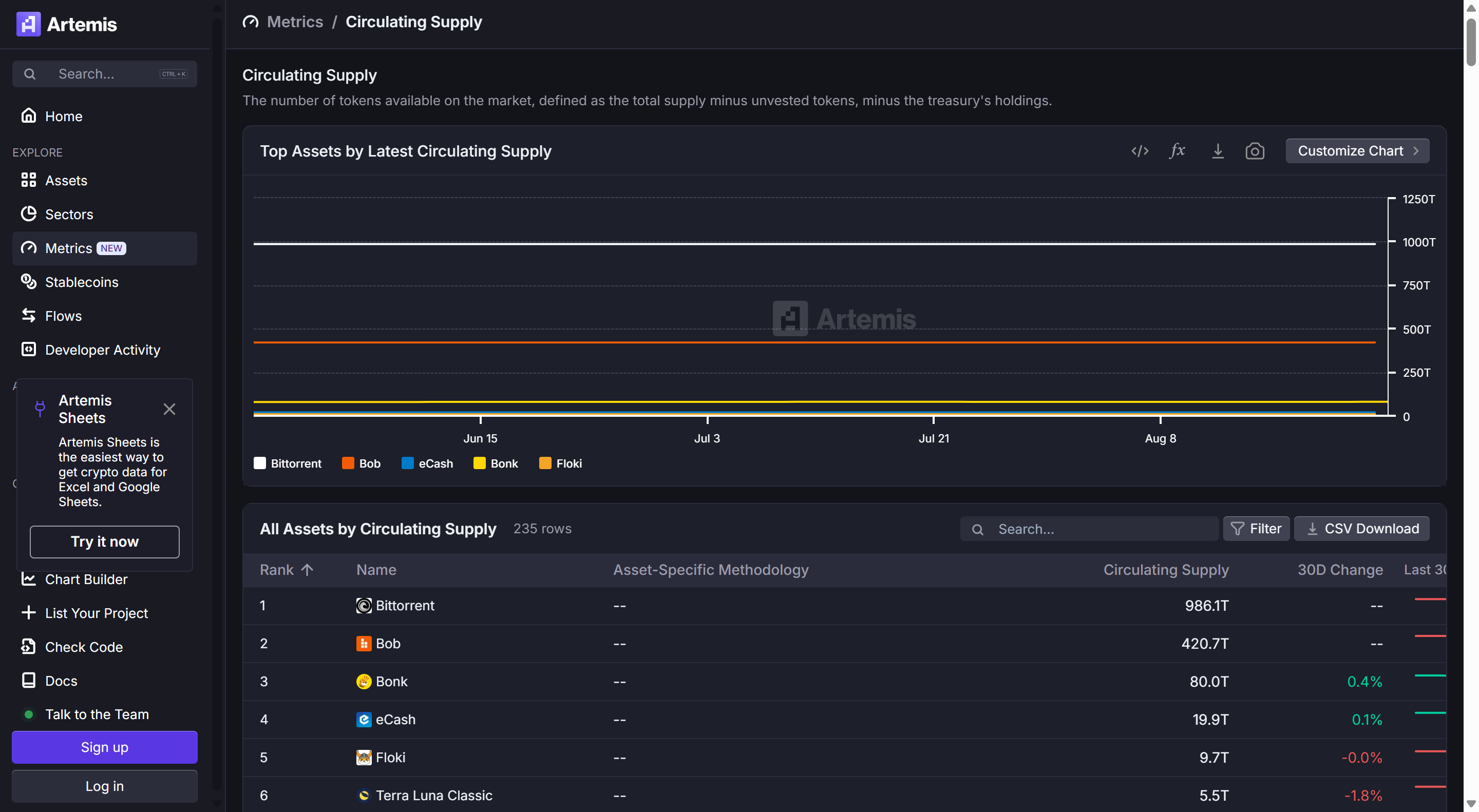

編按:加密世界長期飽受估值體系混亂之困——同一代幣在不同平台呈現迥異的供應量數據,致使市值計算失真、投資判斷失準。當傳統股市早已採用流通股等標準化指標時,鏈上估值仍在粗放摸索。不久前,Artemis 與Pantera Capital 提出「流通供應量」框架,將股市成熟的流通股概念引入加密領域,透過排除協議持倉等非流通代幣,為產業帶來可與傳統金融對標的價值標尺。這項變革或將成為機構級資金入場的關鍵基礎設施,更可能重塑整個加密資產的估值範式。

編按:加密世界長期飽受估值體系混亂之困——同一代幣在不同平台呈現迥異的供應量數據,致使市值計算失真、投資判斷失準。當傳統股市早已採用流通股等標準化指標時,鏈上估值仍在粗放摸索。不久前,Artemis 與Pantera Capital 提出「流通供應量」框架,將股市成熟的流通股概念引入加密領域,透過排除協議持倉等非流通代幣,為產業帶來可與傳統金融對標的價值標尺。這項變革或將成為機構級資金入場的關鍵基礎設施,更可能重塑整個加密資產的估值範式。

以下為全文內容,由Odaily 星球日報編譯:

摘要

目前,加密資料提供者對同一代幣顯示的供應量指標存在巨大差異,這會嚴重影響市值或估值倍數(如市值/收入比率)的計算。 Artemis 與Pantera Capital 共同提出名為"流通供應量"的簡易框架,其計算方式為總供應量減去協議總持有量。此模式類似於股市中的"流通股"概念(即總發行股數減去庫存股)。我們的目標是讓投資人在進行估值比較時,能夠更清楚地對代幣和股票進行同類對比。

引言

當購買股票時,投資者通常會關注以下幾個關鍵數據以了解股份數量:

- 授權股數-公司依法可發行的最大股份數量;

- 已發行股數-公司實際發行的股份總量;

- 流通股數-所有投資人持有的股份總數(不含公司持有的庫存股);

- 流動股數-實際可供公開交易的股份數量。

為何這些數據至關重要?

因為這些指標能幫助投資人釐清:

- 所有權-投資者所購買股份對應的公司經濟權益大小;

- 供應風險-未來可能湧入市場的額外股份數量;

- 流動性-股票在不易影響價格的情況下可順利交易的程度。

Source: Artemis

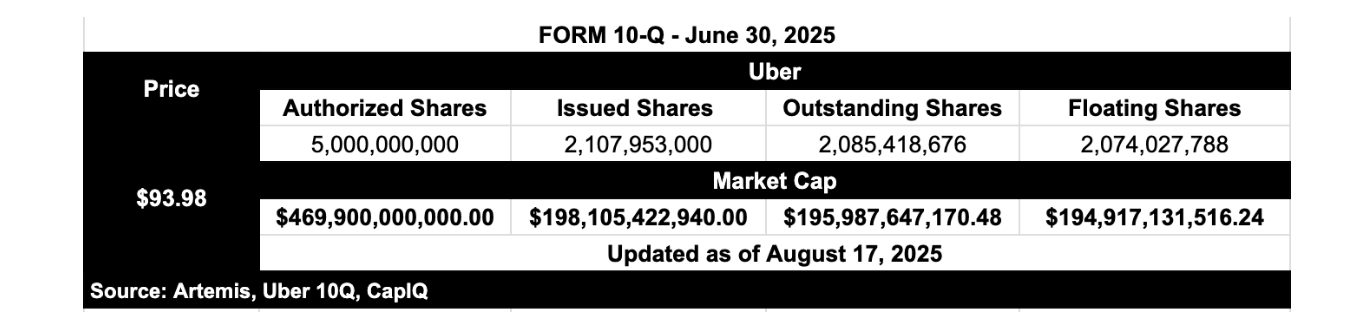

我們以Uber 為例深入解析:

- 授權股數:50 億股→ Uber 依法可發行的最高股份限額。公開市場投資人幾乎從不參考授權股數;

- 已發行股數:約21 億股→ Uber 實際發行的股份總量;

- 流通股數:約20.9 億股→ 目前由Uber 投資者持有的股份數。這是公開市場投資者真正關注的股份數;

- 流動股數:約20.7 億股→ 實際可在市場交易的股份數量。

試想:若以授權股數對Uber 進行估值,其市值將高達4,690 億美元,預期本益比驟增至70 倍-這顯然有悖常理。授權股數從未被投資人用作企業估價依據,因為"授權股數×股價"並不反映真實經濟價值。

現實中,投資者基於流通股數(約20.9 億股)對Uber 進行估值。截至2025 年8 月17 日,其市值約為1,959 億美元,預期本益比為30 倍。流通股數真實反映了公司價值的經濟所有權分佈。

當前代幣供應指標的癥結

加密領域投資者目前主要參考"流通總量"(Circulating Supply),即公開市場可交易的代幣數量。但該指標存在嚴重缺陷:

- 某些統計包含鎖倉代幣,某些則排除;

- 部分計入國庫錢包持有量,部分剔除;

- 銷毀代幣是否扣除標準不一;

- 項目方悄然釋放代幣卻未明確揭露。

同時,投資者常接觸的FDV(完全稀釋估值)也存在問題: FDV =代幣價格×總供應量。這好比用Uber 授權股數計算市值-假設所有股份立即流通,得出4,690 億虛高市值,顯然不符合經濟現實。

因此投資者陷入兩難:要麼選擇失真的FDV(包含全部潛在供應),要麼採用定義混亂且標準不一的"流通供應量"(關鍵缺陷是常排除已發行但未解鎖的代幣)。

為何"流通供應量"是最佳折中方案?

"流通供應量"(Outstanding Supply)統計所有已產生代幣,同時排除協議持有的餘額(如基金會、國庫或實驗室等非流通資產),堪稱加密領域的"流通股數"。

- 相較於FDV:更真實反映經濟現實;

- 相較於傳統流通供應量:定義更清晰、標準更統一;

- 這項指標紮根於經濟實質,為投資者提供值得信賴的中間基準。

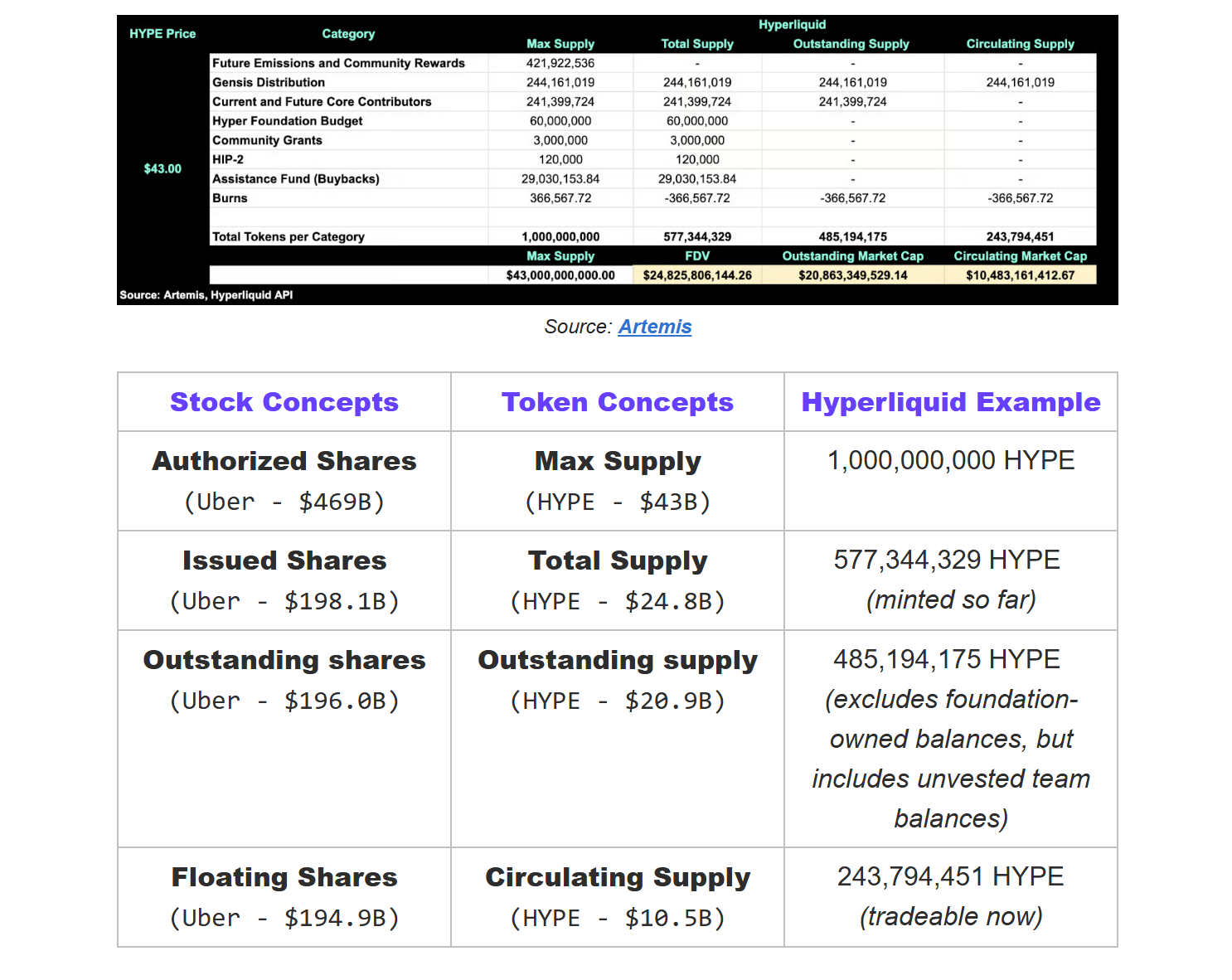

真實代幣範例- Hyperliquid

為何流通供應量指標至關重要?

長期以來,加密領域預設採用FDV(完全稀釋估值)=最大供應量×價格的估值方式。這比以Uber 50 億授權股數計算市值,會使其估值達到約4,690 億美元,而非Google Finance 通常顯示的約1,960 億美元市值。

隨後產業轉向採用總供應量估值,但這仍會高估實際價值——因為總供應量包含協議持有的全部代幣。以Hyperliquid 為例:其10 億HYPE 代幣中有6%(6,000 萬枚)由Hyper 基金會持有。這些屬於協議控制的資產,可用於營運投入、生態資助或團隊激勵,其經濟屬性與投資者持有的代幣存在本質差異。

Source:Mint Ventures

因此,Hyperliquid 的流通供應量估值(約208 億美元)最接近真實市值。這類似於股市中的流通股概念——排除庫存股後所有投資者實際持有的代幣總量。

相較之下,其循環供應量估值(約105 億美元)更接近實際可流通交易的代幣規模,類似於股票中的流動股數。

這些供應量指標之所以關鍵,是因為基於FDV 計算的市盈率或市銷率等估值倍數會被人為抬高——這實際上變相懲罰了像Hyperliquid 這樣持有大量未釋放代幣的項目,使其在同行對比中處於劣勢。

註:我們對總供應量的定義與CoinGecko 不同。 CoinGecko 統計所有代幣(不論權屬),而我們扣除已永久銷毀和未產生的代幣,確保總供應量真實反映影響估值的現存代幣數量。

為何現有數據有矛盾?

目前投資人查看HYPE 代幣時會發現,不同數據平台呈現截然不同的數值:

DefiLlama 顯示的流通FDV 為278 億美元。以代幣價格43 美元推算,其假設流通量約為6.47 億枚——這甚至超過了目前5.77 億枚的實際生成量。

CoinGecko 的循環供應量估值為145 億美元,暗示其認定流通量約3.37 億枚。

但這個數字很可能被高估,因為CoinGecko 並未排除所有協議持有的錢包(如Hyper 基金會、社區資助基金和援助基金)。實際上其中大量代幣尚未進入市場,真實流通量應該會更低。

問題在於,這些差異會導致估值出現數十億美元的偏差。缺乏統一標準時,不同投資者對同一代幣的規模認知會產生巨大分歧。

這正是我們需要推行"流通供應量"與"更聰明的循環供應量"的原因。代幣流通供應量標準不僅能提升透明度,更實現了與股票估價體系的橫向可比性。

Artemis 解決方案:推出流通供應量與智慧循環供應量新標準

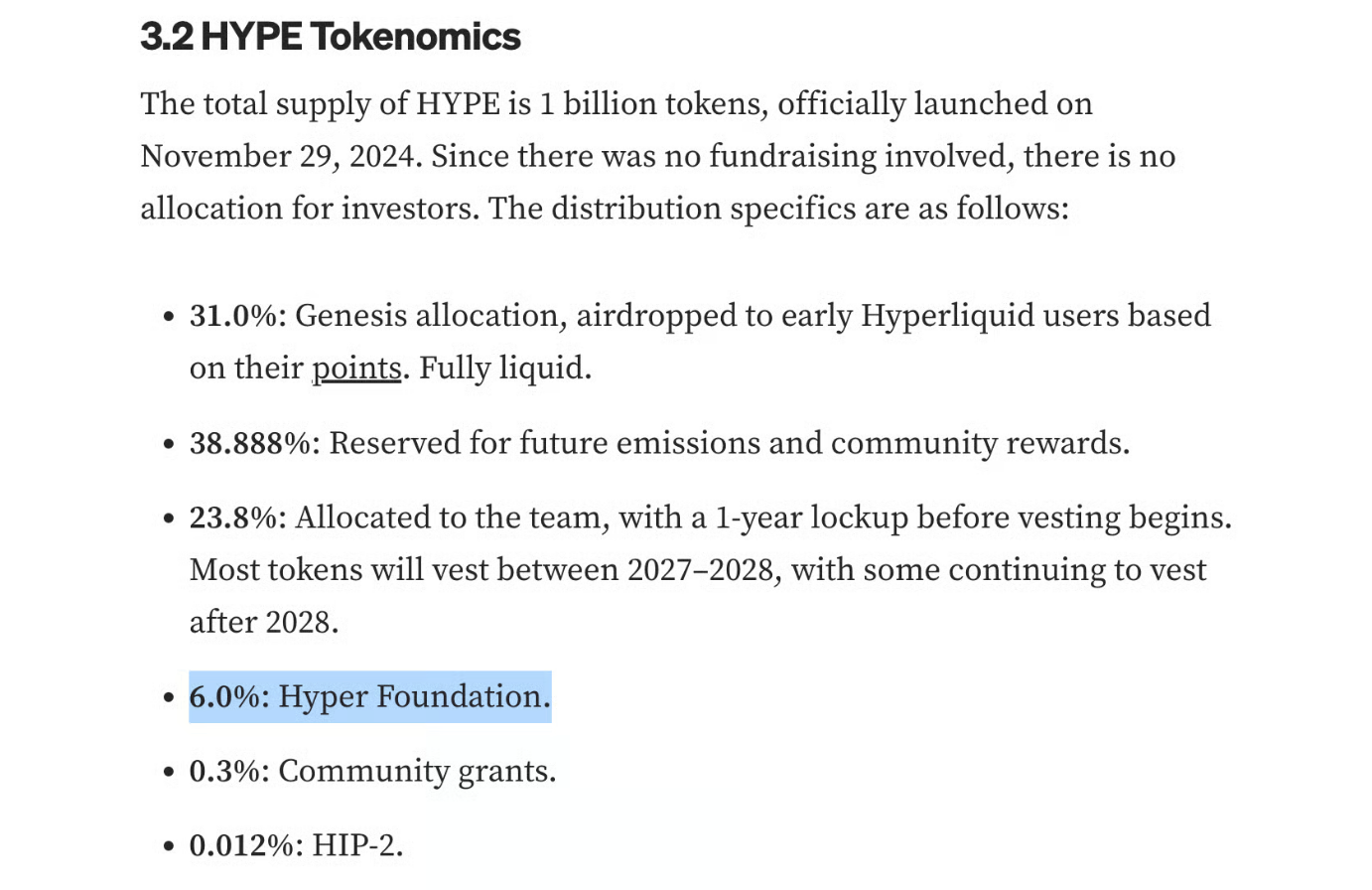

總供應量

定義:已產生(鑄造)的所有代幣總量(扣除銷毀部分)。可類比股市中的"已發行股數"。

計算公式:總供應量= 最大供應量- 未產生代幣- 已銷毀代幣

流通供應量(新增指標)

定義:現存所有代幣中排除協議本身持有的部分(包括基金會、DAO、實驗室或鎖倉分發合約)。排除協議持有代幣的原因類似於股市剔除庫存股——這些代幣雖存在卻不屬於外部投資者。唯有外部持有的代幣才反映真實所有權、流動性和市場價值。可類比股市中的"流通股數"。

Source: Artemis

計算公式:流通供應量= 總供應量- 協議總持有量

其中協議總持有量包括:

- DAO/基金會持有-負責治理或生態發展的實體所持有的代幣;

- 實驗室持有-在沒有獨立基金會時,實際承擔協議管理職能的實驗室實體所持有的代幣(如生態基金、分送管理方);

- 程序化分發合約-依預設規則自動向生態釋放代幣的智能合約;

- 閒置資金-由驗證者治理管理的鏈上基金中暫未部署的代幣(需經去中心化投票才能釋放);

- 回購儲備(未銷毀)-協議回購但尚未銷毀的代幣。

智慧循環供應量(優化指標)

定義:目前可立即交易的代幣數量。排除鎖倉代幣、尚未解鎖的內部/團隊持股以及非流動性國庫錢包。可類比股市中的"流動股數"。

Source: Artemis

計算公式:循環供應量= 流通供應量- 鎖倉代幣

為何需要雙重指標?

- 透明度-清楚區分已產生代幣與實際可交易代幣;

- 風險評估-預判未來可能進入流通的潛在供應量;

- 標準化-消除不同項目間的統計歧義;

- 真實市值-精準的循環供應量意味著更準確的估值;

- 可比較性-實現跨專案的標準化橫向對比。

總結啟示:

股票市場無需猜測股份數量或潛在供應量,這種清晰度建構了市場信任。

加密領域也應如此。若產業想要獲得機構信任,就必須提供機構層級的透明度。透過流通供應量與智慧循環供應量標準,投資人終將獲得與傳統金融市場同等的透明化體驗。

- 核心观点:加密估值需引入流通供应量标准。

- 关键要素:

- 排除协议持仓,对标股市流通股。

- 解决FDV高估与流通量混乱问题。

- 提升估值准确性与跨市场可比性。

- 市场影响:增强机构信心,推动资金入场。

- 时效性标注:中期影响。