ステーブルコインの次の段階:資産からサービスへ。

- 核心观点:稳定币正从资产向服务化转型。

- 关键要素:

- 传统稳定币存在中心化风险与监管瓶颈。

- 服务化模式提供发行、管理和生态接入能力。

- Ethena等平台通过混合策略平衡三难困境。

- 市场影响:推动DeFi可组合性与金融创新。

- 时效性标注:中期影响

ステーブルコインの次の段階:資産からサービスへ。

デジタル資産とブロックチェーン金融が急速に進化する現代において、ステーブルコインは単なる「交換手段」から、DeFiおよびWeb3エコシステムの「基盤通貨」へと徐々に進化してきました。多くのプロジェクトやユーザーが、分散型取引、レンディング、オンチェーン決済、クロスチェーンブリッジにおいて、この安定した価値単位を活用しています。しかし、従来のステーブルコインは、法定通貨の準備金、銀行システム、そして中央集権的な保管に大きく依存しており、地理的制約、規制上のボトルネック、そして集中型リスクといった問題を抱えています。そこで、「サービスとしてのステーブルコイン」という新たなモデルが登場しました。これは、オープンプラットフォーム、プロトコル、あるいはエコシステムを通じて、ステーブルコインの発行、管理、統合、そして併用といったサービスを提供することで、開発者やプロジェクトが安定した価値を持つ資産に迅速にアクセスできるようにするものです。

根底にあるマクロ経済の原動力は明確です。デジタル金融に対する世界的な需要が拡大しており、クロスボーダー決済、分散型金融、オンチェーン資産の活用、そして「非銀行」ユーザーグループの創出がトレンドとなっています。銀行口座を必要とせず、複数のチェーンやプロトコル間で自由に流通する、ブロックチェーン固有の安定した資産が不可欠になっています。従来のステーブルコインモデルのボトルネックはますます顕著になっており、法定通貨の準備金、カストディ信託、規制遵守、銀行との連携といった課題が、特に一部の法域の銀行がステーブルコインの運用支援に消極的であることから、障壁となっています。一方、DeFiエコシステムにおける構成可能でスケーラブルな資産への欲求も変化を促しています。ステーブルコインはもはや単に「米ドルに対して1:1」という単純なものではなく、融資、取引、デリバティブ、利回り集約においても効率的に機能する必要があり、発行ロジックをサービス指向、プロトコルベース、自律的に明確にする必要があります。このような背景から、「ステーブルコインの発行+管理+エコシステムへのアクセス」を提供できるサービスプラットフォームは、ブロックチェーン金融分野において大きなチャンスとなりつつあります。

ステーブルコインのサービス化が直面する3つの大きな課題

まず、「信頼・保管・コンプライアンス」の三角形の相互作用があります。従来のステーブルコインは、法定通貨の準備金、銀行口座、そして中央集権的なカストディアンに大きく依存しています。サービスベースのステーブルコインがこれらの依存から脱却するには、既存の信頼チェーンを見直し、コンプライアンスモデルを再構築する必要があります。しかし実際には、銀行は非伝統的な発行者への支援に消極的であることが多く、MiCARのような規制枠組みは絶えず進化しています。そのため、サービスベースのステーブルコインはジレンマに陥っています。規制対象の金融機関と提携するか、完全に自律的で信頼性の高いオンチェーンメカニズムを構築するかです。前者は妥協を強いられる一方、後者は技術と信頼という二重の課題に直面します。

第二に、「資本効率・安定性・分散性」というジレンマがあります。ステーブルコインは米ドルとの1:1ペッグを目指していますが、資本投資、担保比率、レバレッジ、リターンメカニズム、リスクヘッジの間には根本的な緊張関係があります。過剰な担保は資本効率を低下させ、不十分な担保はデペッグリスクにつながる可能性があり、中央集権的な資産や機関への依存は分散性を弱めます。高い分散性、高い資本効率、そして高い安定性を同時に実現することは困難であり、多くの場合、これら3つのうち2つしか達成できません。

最後に、「エコシステムの組み合わせ + 利回りモデル」の成熟した事例が不足しています。サービス指向アーキテクチャとは、ステーブルコインが単に受動的に発行されるのではなく、レンディング、取引、利回り創出、合成資産、クロスチェーンアプリケーションなどのシナリオで広く利用される必要があることを意味します。そのためには、発行プロトコルに十分な流動性、幅広いアクセス性、継続的な利回り、そして堅牢なメカニズムが求められます。しかし、DeFiの歴史において、多くの「アルゴリズム・ステーブルコイン」が設計上の欠陥や極端な市場環境における崩壊により信頼を失ってきました。USTの失敗はその典型的な例です。市場はステーブルコインのサービス指向アーキテクチャに対して依然として慎重な姿勢を崩しておらず、次の犠牲者になりたくないと考えています。

ステーブルコインサービスの実例

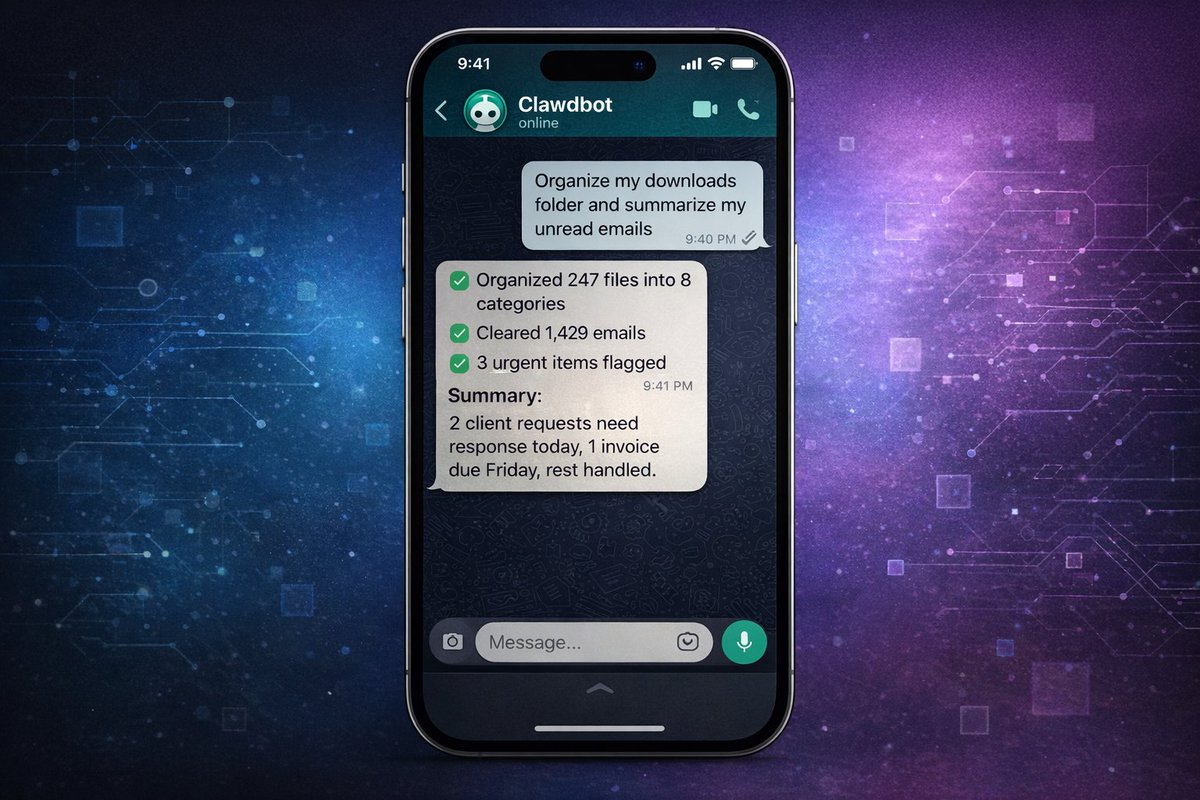

ステーブルコインのサービス化の探求において、USDeの発行者は注目すべき回答を提供しています。同社のホワイトラベル「ステーブルコイン・アズ・ア・サービス」モデルは、ステーブルコインの発行、管理、利益分配の機能をモジュール化・プロトコル化することで、あらゆるチェーン、アプリケーション、ウォレットが独自のステーブルコインを迅速に展開できるようにします。

このモデルのコアロジックは複雑ではありません。パートナーはEthenaのインフラストラクチャを通じて独自ブランドのステーブルコインを発行し、その裏付けとなる担保によって生み出される収益の大部分を獲得します。一方、Ethenaは少額のプロトコル手数料のみを請求します。プロセス全体を通して、準備金管理、監査契約、オンチェーンパイプライン、保管および流動性インフラストラクチャ、コンプライアンスフレームワークはすべてEthenaによって提供されます。パートナーは、発行をゼロから実現するために、裏付けとなる資産の組み合わせ(USDtbまたはUSDeの比率)を選択するだけで済みます。JupiterのjupUSDを例に挙げると、当初は100% USDtb(国債)に裏付けられていましたが、APYを向上させるために必要に応じてUSDe(デルタ中立メカニズム)に調整できます。MegaETHのUSDmは、シーケンサー手数料の安定性と予測可能性を維持するためにUSDtbの準備金を使用しています。Sui NetworkはsuiUSDeとUSDiを立ち上げ、$SUIの買い戻しと非EVMエコシステムDeFiの成長を促進しました。

前述の3つの主要な課題に戻ると、USDeの発行体設計はいくつかの解決策を提示しています。「信託・保管・コンプライアンス」に関しては、SecuritizeやBlackRock BUIDL Fundなどの規制対象機関と連携し、法定通貨に裏付けられたステーブルコインであるUSDtbをシステムに組み込み、コンプライアンスに準拠した準備金裏付けオプションを提供しています。同時に、Copperなどの機関投資家レベルの保管サービスを活用してオンチェーン資産を管理し、透明性とセキュリティを確保しています。この「部分的なコンプライアンス+オンチェーンの透明性」というハイブリッドなアプローチは、銀行統合の難しさや規制圧力をある程度軽減します。「資本効率・安定性・分散化」というジレンマに関しては、Ethenaは柔軟な戦略を採用しています。USDtbは従来の法定通貨準備ルートを採用し、高い安定性を提供しますが、資本効率は低くなります。一方、USDeはデルタ中立型のヘッジメカニズム(スポットとショート先物)を用いて合成ドルを合成し、ペッグを維持しながら資本効率を高め、オンチェーン収益を生み出します。パートナーは、それぞれのリスク選好に基づいて両者の比率を動的に調整することができ、極端な選択をすることなく、3つのジレンマのバランスを取ることができます。「エコシステムの組み合わせ+収益モデル」という観点から見ると、Ethenaの戦略は共有流動性ネットワークを構築することです。新しいホワイトラベル・ステーブルコインはそれぞれ孤立した島ではなく、同じインフラストラクチャと流動性プールに接続されています。USDeは、Binance、Bybit、Gateなどの中央集権型取引所に統合されているほか、Etherealのような永久契約型DEX、Pendleのようなイールドプロトコル、EulerやMorphoのようなレンディングプラットフォームでも広く利用されています。この「ネットワーク効果」により、新しいパートナーはエコシステム全体に流動性、ユーザー、そしてアプリケーションシナリオを追加することができ、単一のステーブルコインのコールドスタートコストを削減することができます。

ステーブルコインはプログラム可能な金融レイヤーになりつつあります。

より広い視点から見ると、ステーブルコインへのサービス指向のアプローチは、インフラに対する考え方の転換を表しています。従来のステーブルコインは「製品」であり、USDCまたはUSDTのいずれかを使用します。一方、サービス指向のステーブルコインは「プロトコル」であり、標準化されたインターフェースとモジュール化された機能を提供することで、誰もがその上に独自の安定した価値単位を構築できます。これはクラウドコンピューティングの進化に似ています。初期の企業は自社でサーバーを構築するか、特定のベンダーからマシンをレンタルしていましたが、AWSとAzureの登場により、「コンピューティング」自体が誰もがオンデマンドで利用できる呼び出し可能なサービスになりました。ステーブルコインへのサービス指向のアプローチも同様のことを行っており、「安定した価値の発行」を呼び出し可能、構成可能、カスタマイズ可能なインフラ機能へと変革しています。Ethenaは、Copperのような機関カストディアンとの統合を通じて、オンチェーンとオフチェーンの接続を橋渡ししています。 USDtbはブラックロックのBUIDLファンドに接続し、USDeはデルタ中立メカニズムを通じてデリバティブ市場に接続します。これにより、ステーブルコインは孤立したエコシステムを超え、CeFi、DeFi、RWAをつなぐ中間層となることができます。

過去10年間がステーブルコインの「アンカー時代」であったとすれば、次の10年間は「サービタイゼーション時代」となるでしょう。jupUSDからsuiUSDe、MegaETHからUR Globalに至るまで、私たちが目撃しているのは新たなステーブルコインの誕生ではなく、ステーブルコイン・インフラ全体の形成です。それぞれのエコシステムは独自のネイティブUSDを持つことができ、それぞれのアプリケーションは独自の利回り戦略をカスタマイズでき、そしてそれぞれのユーザーは透明性と監査性を備えたフレームワークの中で、安定した価値とオンチェーン報酬を得ることができます。USDeが示すように、安定性とは停滞ではなく、持続可能なバランスの芸術です。そして、サービタイゼーションは、このバランスの芸術を複製可能、拡張可能、そして共有可能にします。ステーブルコインはもはや単なる価値の容器ではなく、金融イノベーションの原動力となるでしょう。これこそがステーブルコインの真の未来なのかもしれません。単一のコインの勝利ではなく、金融インフラの新たなパラダイムの確立なのです。