比特大陸的「復仇」:被驅逐的礦工,如何卡住美國AI的能源咽喉

- 核心观点:中国矿企为美国AI提供电力基础设施。

- 关键要素:

- 美国AI缺电44吉瓦,等待期48个月。

- 中国矿企掌握电力配额与高效基建能力。

- 矿企将挖矿电力转租AI公司,价值35亿美元。

- 市场影响:缓解美国AI电力危机,加速算力发展。

- 时效性标注:中期影响

原文標題:《美國AI 的B 面:給中國比特幣礦主「打工」》

原文作者:林晚晚,動察Beating

2025 年年末,一家中國加密設備公司比特大陸,被列入美國國家安全審查名單。

11 月21 日,美國國土安全部啟動代號「紅色日落行動」,以國家安全為由,把比特大陸推到審查台上。指控條款字字誅心:調查其設備是否存在遠端後門,是否會在極端時刻給美國電網致命一擊。

為什麼一家中國礦企會被指向可能危及美國電網?

這是美國對核心資源的極度焦慮。因為此刻的矽谷,正上演著科技史上最昂貴的「沉默」。

在AI 資料中心裡,數以萬計的英偉達H100 GPU,正靜靜地躺在地上吃灰。這些單價3 萬美元、被黃仁勳稱為「工業黃金」的晶片,本該全速運轉,為GPT-5 或Sora 注入靈魂,但此刻——它們沒有電。

人類最頂尖的資產,現如今被最原始的實體瓶頸卡死了。

美國缺電達到一個令人難以理解的程度。缺口44 吉瓦,相當於瑞士這樣中等已開發國家的全部電力產能。而在這個號稱科技最發達的國家,為一個新建的AI 資料中心通電,平均等待時間已經拉長到了48 個月以上。

美國的電網像一個垂暮老人。

就在AI 巨頭們拿著千億美金卻找不到插座的絕望時刻,他們發現,救命稻草竟然出現在了他們最看不見的地方——比特幣礦場。

那華爾街突然意識到:這群人手裡握著的,是AI 時代最稀缺的資產──已經與能源公司簽約的龐大電力。

但他們正意識到:這套關於「算力即電力」的生存法則,早在十年前的大洋彼岸,就已經被一群中國工程師演繹得淋漓盡致。

因為如今給美國AI 時代修好的第一圈「電力訓練場」,早在十年前的中國,就已經竣工,又在3 年前因為一紙禁令,遷移到美國。

大洋兩岸的博弈,偶然中暗藏必然。正如時代的洪流無法改道,一代有一代人的宿命,每一筆註腳都在告訴我們:偉大不能被計劃。

美國電力繼承「中國遺產」

歷史總是習慣先寫下答案,再等待提問的人出現。

2024 年6 月,美國比特幣礦企Core Scientific 宣布了一項震驚華爾街的消息:他們與號稱英偉達親兒子的CoreWeave 簽署了一份價值35 億美元的協議,將原本用於挖比特幣的電力基礎設施,轉手租給後者用來訓練AI 模型。

這幾則新聞在矽谷引發了轟動,被稱為「算力聯姻」。但在大洋彼岸的中國,對於當年那些親歷過「5·19」風暴的礦工和官員來說,這些消息讀起來卻別有一番滋味。

因為Core Scientific、IREN、Cipher 等他們這些礦企,用來安置英偉達H100 的那些基礎設施,很大一部分,其實是流淌著中國基因的。

某種程度來講,美國AI 時代的第一圈『電力防禦工事』,是全盤接收了中國算力大分流後的工業遺產。

而那個無意間畫好圖紙的人,名叫詹克團。

詹克團,這個畢業於中科院微電子所的典型理工男,原本的人生軌跡應該是寫程式碼、畫電路圖,在某個科技園裡做一個安安靜靜的技術大牛。

直到2013 年,詹克團與吳忌寒成立公司,比特大陸。

據說詹克團只花了兩個小時閱讀比特幣白皮書。他不一定看懂貨幣的未來,但他看懂了那個數學背後本質──這是一個關於哈希碰撞的算數遊戲。

2016 年,比特大陸做出了一個震驚業界的決定:將天量的晶圓訂單砸向了台積電(TSMC)。搭載著台積電最先進16nm FinFET 製程的螞蟻礦機S9 橫空出世,不僅是晶片史上的產能奇蹟,更製造出了一種前所未見的「熱力學熔爐」。

在詹克團眼裡,S9 是晶片;但在國家電網眼裡,它是一種純粹的工業負載。

它不像工廠般晝夜輪轉,也不會隨氣溫波動。它24 小時以平滑如直線的功率曲線運轉,不挑電壓,不問出身。從那一刻起,一套新的系統從世界誕生:電力,從一項公共服務,變成了一種可以被瞬間定價、瞬間交易、瞬間變現的“B 端原材料”;電力這種一旦產生就很難低價儲存的能源,用另一種形式將自己的價值寄生在了一串串風的電力內比特礦上

詹克團當時或許沒有意識到,他為比特幣礦機定義的這套工業標準,無意間為十年後極度飢渴的美國AI,預演了一套完美的能源供給方案。

在最瘋狂的2018 年,比特大陸一家就鯨吞了全球74.5% 的份額。但這還不是最恐怖的,最恐怖的是──剩下的份額,也全都被中國人包圓了。無論是比特大陸前首席晶片設計師楊作興創立的神馬礦機,或是ASIC 鼻祖嘉楠科技,清一色都是中國面孔。

這根本不是全球競爭,而是一場跨越2000 公里的「中國工程師內戰」:從北京海淀的奧北科技園,到深圳南山的智園,全球99% 的算力心臟,都跳動著中國脈搏。一個由中國供應鏈徹底鎖死、矽穀不得不仰視的絕對閉環。

直到2021 年5 月,隨著監管層的一紙禁令,大渡河畔持續了數年的轟鳴聲戛然而止。

對國家來說,這是一個耗電產業的落幕;但對產業來說,一場史詩級「科技大遷徙」的開始。成千上萬個貨櫃被裝上貨輪,漂洋過海,它們不僅運載著詹克團設計的最新一代螞蟻礦機,更運載著一套在中國練就的、獨一無二的「電力生存哲學」。

目的地之一:美國德州。

這裡擁有獨立的ERCOT 電網,擁有全美最自由、最狂野的電力交易市場。對這群來自東方的「算力難民」來說,這裡簡直就是放大版的「四川+內蒙」。

然而,當這群中國人真正落地後,美國能源界驚訝地發現:這哪裡是難民,這分明是一支裝備精良的「能源特種部隊」。

礦場企早在四川的時候,礦場主們為了拿低價電,靠的是和電站站長喝大酒、搞關係,籤的是一種基於人情的「默契」。然而到了美國德州,這套邏輯迅速升級成了高頻交易演算法。

德州的電價是即時波動的,每15 分鐘跳變一次,極端情況下能從2 美分飆升到9 美元。傳統的矽谷資料中心(如Google、Meta)對這種波動避之唯恐不及,他們習慣了像溫室花朵一樣,躺在固定的費率上。

但詹克團「門徒」們的反應是什麼?是興奮。

他們把當年在國內手動控制開關機的經驗,寫成了自動化的需求響應程序。當電價為負數(美國德州風電太多時電價會是負數),他們全功率開啟,瘋狂吞噬電子流,電網甚至要倒貼錢請他們用電;當熱浪來襲、電價飆升時,他們能在幾秒鐘內切斷數百兆瓦的負荷,把電“賺取”回給電網,比礦高得多的價差。

這種「能源套利」的手段,讓美國本土的老牌電力交易員都看傻了眼。美國Riot Platforms、Marathon 這些如今的礦企巨頭,之所以能活得滋潤,能往AI 資料中心轉,靠的正是這套從中國帶過去的電力演算法。

詹克團時代的另一大遺產,是對物理基建速度的極致追求。

傳統的美國資料中心建設週期是2-3 年,那是屬於菁英工程師的精雕細琢。但「礦圈」不吃這套,他們的邏輯是:每一秒鐘的停機,都是對利潤的犯罪。

於是,在德州的荒原上,出現了一種令當地建築商瞠目結舌的「中國速度」:沒有精美的玻璃帷幕牆,沒有複雜的中央空調,只有巨大的工業風扇在咆哮。這種「模組化、貨櫃式、極簡散熱」的基礎建設方案,硬生把建設週期壓縮到了3-6 個月。

這種粗獷但極其高效的工程能力,最初被矽谷嘲笑為「電子垃圾場」,但如今卻成了香餑餑——因為AI 算力的爆發太快了,OpenAI 等不起3 年,他們現在就需要這種「即插即用」的基建能力。

很顯然在矽谷,顯示卡有錢就能買,但時間買不到。

這些「時間」,是十年前那場瘋狂的遺產。當年為了挖比特幣,中國礦工及其繼承者在美國瘋狂圈地、建造變電站,囤積瞭如今價值連城的「併網容量」。

電力配額,就是美國資本的新硬通貨。所謂的『繼承』,不是繼承那堆矽片廢鐵,而是繼承接入電網的路權。

礦企之所以能拿下數億大單,只因在全美缺電的當下,他們手裡死死按著啟動AI 時代的命門。

「隱形冠軍」的遷徙夜

這些殘暴的歡愉,終將以殘暴結局。

2018 年是商業史上一道隱密的分水嶺。那一年的ChatGPT 的創始人薩姆·奧特曼,還在為非營利機構的生存發愁;馬斯克剛在一場幾乎破產的邊緣喘過氣來,他們眼中的算力還只是機房裡溫順的服務器。

但在大洋彼岸,詹克團和他的比特大陸,已經把算力變成了一頭工業巨獸。他們沒有理解AI 的未來,但不妨礙他們已經掌握了通往未來的鑰匙:如何以吉瓦為單位,馴服那些貪婪的矽基晶片。

這是一個關於草莽英雄、國家意志與歷史玩笑的故事。中國用七年時間,在西部的激流與煤海中,默許並養大了一頭吞噬電力的巨獸;又在2021 年的一個夏夜,為了更高的金融安全與雙碳目標,親手將它連根拔起。

想看懂今天美國能如此向礦企低頭承接AI 的電力爆發,就必須讀懂十年前中國四川大渡河畔的那場「能源大練兵」。

把鏡頭拉回2019 年8 月。

那是比特大陸最風光,也是中國礦業「由灰轉白」的短暫窗口。當時,四川省政府為了解決困擾多年的「豐水期棄水」問題(即水發了電送不出去,只能白白放掉),推出了一個名為「水電消納示範區」的政策。

這是真實存在於四川甘孜、阿巴等地的紅頭文件。

根據《財新》當年的報道,在這個政策下,詹克團的礦機不再是躲在深山里的「黑戶」,而是成了幫助地方電網「削峰填谷」的座上賓。

當時的比特大陸,實際上充當了中國西部能源網路的「超級電容」。詹克團引以為傲的不僅是7nm 晶片,更是這種將過剩電力瞬間轉化為數位資產的能力。

當時的中國,掌握著全球75% 的比特幣算力。從華爾街到倫敦城,所有想要參與這個遊戲的人,都得看詹克團的臉色,都得依賴中國四川和新疆的電力負荷。

然而,這種「灰度繁榮」的背後,始終懸掛著兩把達摩克利斯之劍。

第一把是「金融安全」。監管層早就意識到,這不僅是技術創新,更是遊離於外匯管制之外的龐大資金管道。

第二把是「能耗雙控」。隨著2020 年「3060 雙碳」目標的提出,每一度電的流向都變成了政治帳。挖礦這種「高耗能、低就業、無實體產出」的產業,在宏觀策略的天平上,注定要被犧牲。

歷史的轉捩點,精確地定格在2021 年5 月21 日。

當晚,國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議,會議通稿中出現了一句字數極少、分量極重的話:「打擊比特幣挖礦和交易行為」。

這不再是過去的「提示風險」或「限制發展」,而是最高級別的「清零令」。

隨後的一個月,是中國算力產業史上最驚心動魄的30 天。內蒙古率先響應,直接切斷火力發電礦場電源;新疆緊跟其後,進行拉網式排查。

高潮發生在2021 年6 月19 日的深夜。

這一天,四川省發改委和能源局下發通知,要求清理關停虛擬貨幣「挖礦」計畫。這就是圈內著名的「四川關機之夜」。

網路上至今流傳著那晚的真實影片:在阿壩州的一個超級礦場裡,隨著零點鐘聲的敲響,值班人員含著淚,一排接一排地拉下高壓配電櫃的閘刀。那持續了數年、像飛機起飛一樣的散熱風扇轟鳴聲,在一瞬間消失了。

數百萬台礦機的指示燈同時熄滅。世界突然安靜得可怕,只剩下大渡河依舊奔騰的水聲。

那一刻,全球比特幣全網算力暴跌近50%。中國以一種壯士斷腕的決絕,將這個年耗電量上千億度的產業,從國家電網的血管裡硬生生剝離了出去。

我們成功守住了金融防線,也騰出了寶貴的能源空間。但在這個宏大敘事的縫隙裡,一個意想不到的伏筆被埋下了:我們留下了電,但驅逐了那群「最懂怎麼用電」的人。

然而被切斷電源的機器並沒有消失,它們開始了流浪。

2021 年下半年,深圳鹽田港出現了史無前例的壅塞。根據當時貨代公司的描述,成千上萬個貨櫃堆積如山,裡面裝的全是從四川和新疆拆下來的S19 礦機。

這是一場算力版的「敦克爾克大撤退」。

故事回到了開頭。

2024 年,當ChatGPT 引爆全球,AI 巨頭們突然發現:缺電、缺變電站、缺能快速部署的高功率機房。

中國當年清理了「落後產能」,卻把「如何建造和運作超大規模高能耗算力中心」的能力,完整地打包送給了世界。

這是一場事關國家金融主權的戰略取捨,毅然決然地放棄了這塊高風險的數位高地。從宏觀審慎的角度來看,這是當時絕對正確且必要的策略行動。然而,歷史的吊詭與反諷在於:那些被主動擠壓、驅逐出境的巨大泡沫和過剩算力,最終卻在大洋彼岸,凝固成了對手電網與能源系統最堅不可摧的穩定基石。

但如果認為這場算力大遷徙的終局,只是「東方失守,西方得利」,那就只看到了牌桌上的籌碼,沒看到牌桌本身。

AI 的軍備競賽,說穿了就是計算集群對能源的無止盡吞噬,最後會打成電費成本戰。在這場消耗戰中,沒有哪個國家比中國更有戰略縱深。

美國需要礦工這個「柔性負載」來打補丁、續命,是將礦工當成藥引子,來治電網的「老年病」。

但中國不同,擁有國家電網這個中央大腦。運用超高壓輸電(UHV),將西部最廉價的清潔能源,像動脈輸血一樣,源源不斷、低損耗地輸送到東部的資料中心群。

但無論如何,在歷史的洪流裹挾之下,比特大陸,這個中國算力時代的電力管理集大成者,無意間成為了一股重塑全球能源格局的戰略力量。他們把在大渡河畔練就的一身武藝,無意獻給了大洋彼岸,為即將到來的美國AI 時代,修好了第一圈電力圍牆。

「招安」礦企的命運

那麼,這些被招安的「比特幣前礦工」,是真的一步登天,坐在了AI 時代的牌桌上?

答案或許藏在巨頭們的算盤裡。你有沒有想過,為什麼坐擁千億現金流的微軟、谷歌,把擁電的命脈真的交給礦商?僅僅是嫌自建的時間週期太長嗎?

當然不是。根本原因在於,他們比誰都更忌憚歷史的教訓。

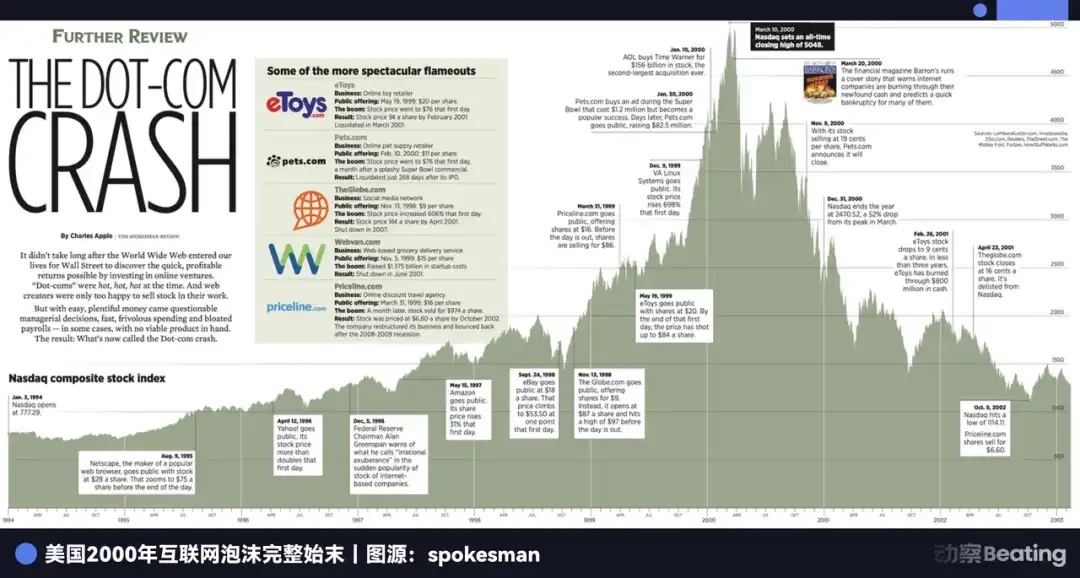

回顧商業史,矽谷大佬們的紅木辦公桌上,其實都擺著一塊隱形的墓碑,上面刻著一個曾經響徹雲霄的名字:Global Crossing(環球電訊)。

這是2000 年網路泡沫裡死得最慘的基建巨頭。當時美國的精英們堅定地認為,用不了幾年全世界都將進入網路時代,到那時人們就會需要越來越快的上網速度。在這種宗教般的狂熱中,創始人加里·溫尼克(Gary Winnick)在短短幾年內舉債數百億美金,像瘋子一樣在深海裡鋪設了十幾萬公里的光纖,連接了美洲、歐洲和亞洲。

當網路泡沫破滅後,「.COM」網站們只需要關掉伺服器,裁掉員工,就完成了破產清算。而基礎設施供應商們面對的是巨大的資產負擔:那些埋在太平洋海底、每秒能傳輸萬億字節的光纖,一夜之間變成了股東眼裡最恐怖的「死亡資產」——賣不掉、挪不走,只能靜靜地躺在黑暗的海底,在資產負債表上慢慢腐爛。

2002 年,環球電訊背著124 億美元的債務轟然倒下。最諷刺的結局是:李嘉誠的和黃集團後來以不到1% 的價格,想要像撿廢鐵一樣撿走這些資產。

Global Crossing 用自己的屍體證明了一個殘酷的真理:在技術變革的初期,誰去扛不可逆的重資產,誰就是周期下行時的第一號替死鬼。他們以為自己握住了未來世界的數據動脈,結果卻把自己做成了基礎建設的祭品。

今天的微軟CEO 薩提亞·納德拉和谷歌CEO 桑達爾·皮查伊,一定比誰都記得這塊墓碑。

所以,當你翻開這兩年的財報,你會發現他們的風控核心只有四個字:資產隔離。

AI 大廠的CapEx 資本支出在瘋漲,但每一分錢都算計到了骨頭縫裡:一頭是GPU 和定制服務器,這類相對“通用”的資產,調頭快,真不行能折價賣人;另一頭是數據中心廠房、電纜和冷卻系統,典型“專用重資產”,盡量把這部分最難出去的資產,典型“專用重資產”,盡量把這部分最難出去。

真正的算盤就在這裡:他們要把那個「坑」,分攤給別人。

AI 大廠盡量用長期的算力合約、電力合約、園區租賃,去疊出一條「看起來是OpEx 營運支出、實質把CapEx 風險丟給別人的鏈條」。

對那些被招安的礦工和急於轉型的基建玩家來說,巨頭的台詞是誘人的:「你負責砸錢建廠,你負責搞定液冷改造,我負責簽單用電。只要AI 成了時代紅利,你按合約收租金,我拿業務增長和股價回報。」

聽起來是風險共擔,仔細一想,更像是那句流行語:「死道友,不死貧道。」

但如果AI 最終被證明是另一場Global Crossing 式的幻覺呢?

巨頭們頂多付一筆違約金、記一次資產減值,就能體面下車,繼續去講下一個故事。而真正要面對銀行的催貸函、要跟債權人解釋那些專門為高功率密度定制、除了插H100 別的什麼都乾不了的廠房,該怎麼處置,還是這批以為自己終於“上桌”了的基建接盤俠。

再進一步,也許有人問:萬一AI 泡沫破了,礦商大不了拔掉GPU 插回礦機繼續挖幣?

更現實的是,多數「轉AI」的礦場,硬體不是一鍵換皮:AI 機房是GPU+液冷,比特幣要的是極致壓成本的ASIC 貨櫃,兩套系統幾乎不通用。資本市場已經按「AI 基建股」給過你一輪溢價,再宣布回去挖礦,就是把估值錨從AI 扔回「高耗能礦工」,廠房還在,故事和市值先被清算。

所以歷史不會重複,但它總是押著相同的韻腳。當年的光纖埋在海底,今天的機房立在荒原,埋單的人,換了一撥,但角色從未改變。

偉大不能被計劃

如今,在中美AI 競爭的棋局中,算力和電力是兩個關鍵的勝負手。

美國雖然在電網建設效率上輸給了中國特高壓建設速度,但卻意外地獲得了一筆龐大的「影子庫存」。當矽谷的資料中心建設被環保法規和供應鏈卡住脖子時,這些礦場可以立即頂上,為GPT-5、GPT-6 的訓練提供動力。

商業世界的魅力,就在於它的不可知性。所有的策略規劃,本質上都是用後視鏡看路。

這是一場沒人預料到的戰略援助。它不是由白宮的政策制定者規劃,也不是由五角大廈推演,而是由一個個流浪的中國工程師和一群追逐暴利的投機者,在混亂的市場博弈中無意中構建。

世界總是充滿了『精確的錯誤』和『模糊的正確』。這或許是商業史留下的寓言:偉大從來不能被規劃。