Hyperliquid背後的男人,7年前曾在Binance Labs孵化營裡當學徒

- 核心观点:Hyperliquid创始人从币安孵化营学员成长为竞争对手。

- 关键要素:

- 2018年参与币安孵化营照片曝光。

- 曾创立预测市场项目Deaux理念超前。

- Hyperliquid日交易量达数十亿美元。

- 市场影响:推动去中心化交易所竞争与创新。

- 时效性标注:长期影响

原文作者:David,深潮TechFlow

7 年能改變什麼?

在加密世界裡,7 年能讓一個站在Binance Labs 孵化營合照中的年輕人,變成一個讓Binance 不得不正視的競爭對手。

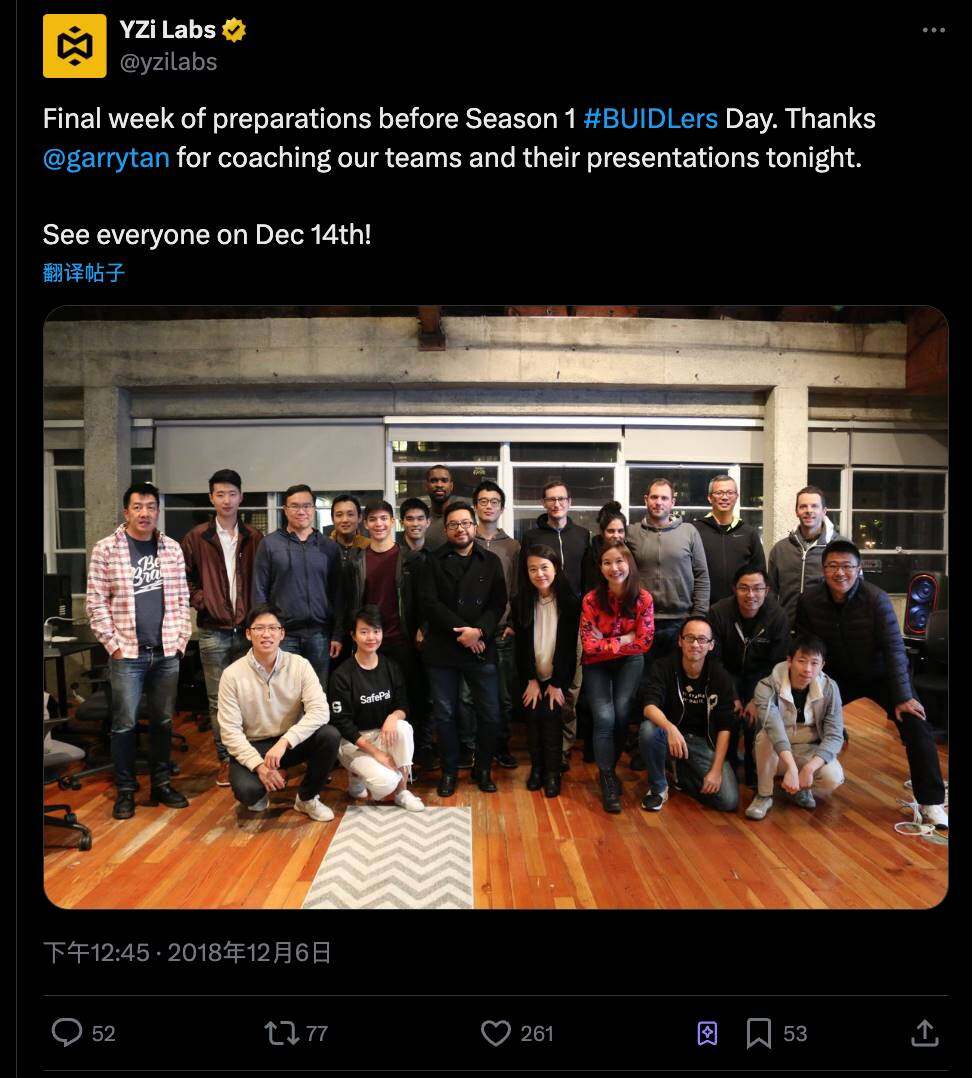

最近,下面這張塵封已久的照片突然被考古,點燃了社媒上的討論熱情。

光看照片,可能你會覺得這就是一張YZi Labs(原Binance Lab)在18 年放出的普通合照,內容大概是當時邀請了知名創投孵化器Y Combinator 的老大Garry Tan,為BUIDLers 孵化計劃的新項目創始人們進行授課指導。

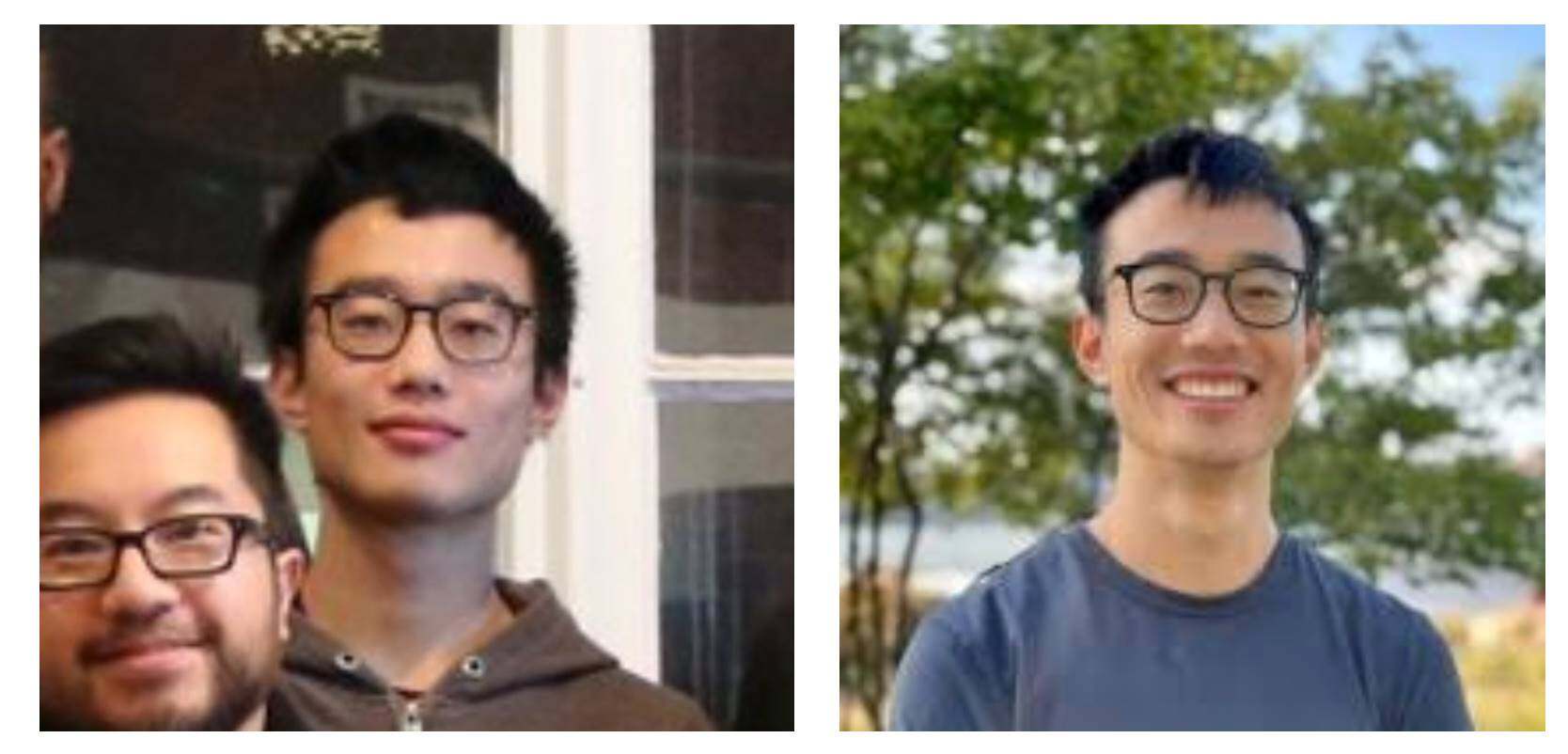

圖中C 位黑色衣服的正是Garry,但重點放在他的背後:

這位戴眼鏡、穿著淺色毛衣、表情略顯青澀的小夥,看起來很像現在Hyperliquid 的創始人Jeff Yan。如果把這個照片再放大一點,再和Jeff 公開的近照相對比,從特徵上來說確實高度相似。

考慮到Hyperliquid 目前在Perp DEX 領域的地位,每日交易量動輒數十億美元,在某種程度上已成為Binance 合約業務的直接競爭者,那麼這張照片的意義就不只是「考古」這麼簡單了。

留言區很快就炸開了。

許多人@ 了Jeff 的帳號chameleon_jeff 想問到底是否是同一個人,也有一部分聲音指出Binance 可能無意間培養了一個競爭對手。

無論如何,如果照片屬實,那麼一個技術型創始人,在7 年間完成從孵化營學習者到巨頭挑戰者的蛻變,本身就是一個值得拆解的樣本。

早年做預測市場,Jeff 領先N 個版本

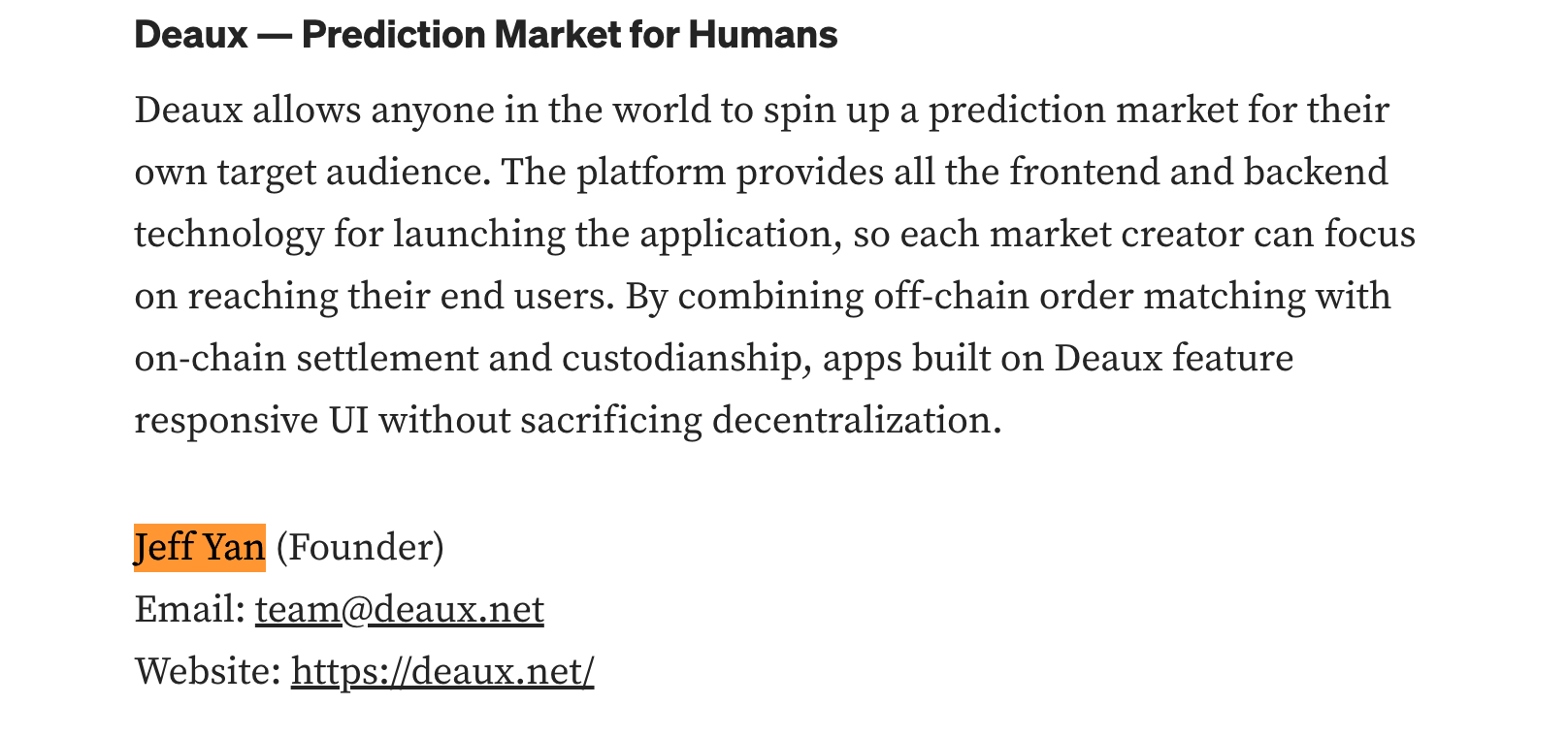

上面那張照片裡對Jeff 的考古,其實並不是空穴來風;更有力的佐證來自Binance Labs 的官方紀錄。

在他們發布的Medium 文章中,2019 年Season 1 孵化項目名單裡出現了一個名為Deaux的項目,創始人正是Jeff Yan。

Deaux 是什麼?簡單來說,它就是一個去中心化的預測市場平台。

從當時的描述來看,Deaux 想做的是:

讓任何人都能在鏈上創建預測事件,用戶可以對這些事件下注,價格由市場供需決定。它採用混合架構,訂單匹配在鏈下完成,最終結算在鏈上執行。

這種設計在2018 年已經相當超前,既要性能,又要去中心化,為預測市場提供一個加密基礎設施。

沒錯,這也是今天Polymarket 們正在做的事情。從這個角度看,Jeff 確實領先了N 個版本。

這也不是事後諸葛亮的吹捧。從還能搜到的公開資訊來看,Deaux 的設計理念主打鏈上/鏈下混合、高性能訂單匹配和去中心化結算,與今天的Hyperliquid 也有相似之處。

Jeff 看到了正確的方向,也設計了合理的方案,但Deaux 無法起飛。它的網站如今已失效,社群媒體帳號也停留在了2019 年。

領先十步的代價,可能就是生不逢時。

2018 年的Crypto 市場剛從牛市巔峰跌入寒冬,用戶關注的是幣價何時反彈,而不是如何用鏈上預測市場賺錢。更重要的是,當時的加密基礎設施,如公鏈效能、錢包體驗、和用戶教育等都還不夠成熟。

一個需要頻繁交易、對延遲敏感的產品,很難在當時的技術條件下提供流暢體驗。

但專案沒做成並不意味著失敗。 2020 年前後,Jeff 創辦了Chameleon Trading ,也就是Hyperliquid 的前身。無論是預測市場或衍生性商品交易,本質上都是「訂單匹配+風險管理」的遊戲。

這次,他把目標鎖定在了永續合約交易上,一個更成熟、需求更剛性、用戶更明確的市場。

同時時機也恰到好處。 FTX 在2022 年崩盤,市場對中心化交易所的信任跌至冰點,去中心化交易的需求被徹底點燃。

但Jeff 沒有走複製Uniswap 或複製dYdX 的老路,而是選擇了一條更難但更徹底的路徑,自己做L 1 鏈。

同時,它不依賴外部流動性供應商,而是透過HLP(Hyperliquid Liquidity Provider)機制,讓使用者直接參與做市。更激進的是,它採用零手續費模式,靠著代幣經濟學和生態成長來支撐營運。

從Deaux 到Hyperliquid,你可以看到Jeff 做專案的連貫性:都是鏈上/鏈下混合、高效能訂單簿、去中心化結算。

只不過這一次,他選對了賽道,也踩對了時機。

隱身創辦人

有趣的是,儘管X 上關於那張照片的討論越來越熱鬧,Jeff 本人從未對此發表任何評論。

翻閱Hyperliquid 的推特帳號,你幾乎看不到Jeff 的個人照片或生活分享,只有產品更新、技術文檔,以及偶爾的meme;

而Jeff 本人的帳號裡,很少涉及個人IP 的打造,更多的是在談論產品和優化,以及對市場的看法。他的上一則推文,還停留在9 月23 日。

這種相對低調的風格,似乎不太符合加密產業強調強行銷、製造注意力的節奏。大多數創辦人熱衷於AMA、播客、會議露面,把個人IP 打造成專案的一部分。

但Jeff 看起來是另一條路線,隱身在程式碼和產品背後,用交易量和用戶成長來回應質疑。或許這也是他能從Binance Labs 孵化營走到今天的原因之一,不怎麼在乎外界噪音,專注做有連貫性的產品。

從學徒到競爭者

從2018 年孵化營的學徒,到2025 年成為永續合約DEX 的頭部玩家,Jeff 相關的老照片之所以會引起討論,無非是大家感慨於Jeff 的堅持,以及Binance Labs 當年孵化的項目,如今可能成了自己的競爭對手。

站在吃瓜群眾的角度看,你會覺得這是Binance 在養虎為患嗎?

加密產業一貫倡導邊緣顛覆和開放創新,之前的Binance Labs,也更像是兼收並包的孵化器,選擇開放,而不是控制。

把孵化器比喻成武館,可能更容易理解這件事:

師傅教你功夫,但不能要求你永遠跟著師傅。你可以出去開自己的館,甚至挑戰師傅。你很難說這是“背叛”,更像是一種傳承。

如果Binance Labs 只投資「不競爭」的項目,或是擔憂孵化項目的創辦人做的更大,那它還能叫孵化器嗎?

所以,孵化器是不能要求講忠誠度的。

反過來看,Binance Labs 可能投對了人,一個有潛力的創辦人,即使這個創辦人後來做的產品和母公司有競爭關係。

從更長遠的角度看,Binance 作為行業巨頭,它的價值不只是自己賺多少錢,還包括推動整個加密生態的繁榮。如果Binance 因為「可能培養競爭對手」就停止孵化,那才是真正的短視。

更重要的是,競爭對產業和玩家來說,可能是利好。

Hyperliquid 的崛起,逼著其他交易所必須在產品體驗、費率結構、透明度甚至是財富效應上持續改進。

用戶有了更多選擇,可以用腳投票。

從某種意義上說,Jeff 所做的事情和當年Binance 挑戰傳統交易所的邏輯是一樣的:

用更好的產品,重新定義「交易所應該是什麼樣子」。只不過這次,挑戰的對象從Coinbase、Bitfinex,變成了Binance 自己。

那我們能從這場吃瓜裡學到什麼?

或許這個故事真正的啟示,不是「Binance 培養了競爭對手」這種表面戲劇性,而是更深層的東西:

知識可以傳播,人才可以流動,競爭可以發生,而所有人最好都能從加密生態中受益。