穩定幣鏈的「終極形態」會是怎麼樣?

- 核心观点:稳定币发行方布局Layer1以掌控金融通道。

- 关键要素:

- 稳定币规模超2800亿美元。

- 头部发行方盈利强劲,Circle季度营收6.58亿美元。

- 推出自研Layer1实现垂直整合与合规。

- 市场影响:重塑支付与外汇结算,挑战传统金融巨头。

- 时效性标注:中期影响。

原文作者:Terry Lee

原文編譯:Saoirse,Foresight News

不到12 年時間裡,穩定幣已從小眾加密貨幣實驗,發展為規模超2,800 億美元的資產類別。截至2025 年9 月,其成長動能仍在加速。值得注意的是,穩定幣的崛起不僅受需求推動,還得益於監管環境的明確── 美國近期通過《GENIUS 法案》,歐盟也推出了《加密資產市場監管法案》(MiCA)。如今,西方主要國家已正式認可穩定幣,將其視為未來金融體系的合法基石。有趣的是,穩定幣發行方不僅「穩定」,還獲利能力極強。在美國高利率環境的推動下,USDC 發行方Circle 公佈,2025 年第二季營收達6.58 億美元,這筆收入主要來自儲備金產生的利息。早在2023 年,Circle 就已獲利,淨利達2.71 億美元。

來源:tokenterminal.com,當前穩定幣流通供應量數據

這種獲利能力自然引發了競爭。從Ethena 推出演算法穩定幣USDe,到Sky 發行USDS,許多挑戰者紛紛湧現,試圖打破Circle 與Tether 的主導地位。隨著競爭焦點轉移,Circle、Tether 等頭部發行者開始調整策略,著手打造自有Layer 1 區塊鏈,目標是掌控未來的金融通道。這些金融通道不僅能深化自身競爭優勢、取得更多費用,還可能重塑可程式貨幣在網路中的流通方式。

一個價值數兆美元的問題隨之而來:像Circle、Tether 這樣的產業巨頭,能否抵禦Tempo(非穩定幣原生入局者)這類顛覆者的衝擊?

為何選擇Layer 1 區塊鏈?背景解析與差異化特徵

從本質上看,Layer 1 區塊鏈是支撐整個生態系統的基礎協議,負責處理交易、完成結算、達成共識並保障安全。對於科技領域的讀者來說,可以將其理解為加密貨幣領域的「作業系統」(例如以太坊、Solana),所有其他應用程式都建立在這一基礎之上。

對穩定幣發行方而言,佈局Layer 1 區塊鏈的核心邏輯是實現「垂直整合」。他們不再依賴以太坊、Solana、波場等第三方區塊鏈,也不再依賴Layer 2 網絡,而是主動打造自有通道,以獲取更多價值、加強控制權,並更好地契合監管要求。

要理解這場「控制權之爭」,我們可以看看Circle、Tether 與Stripe 的Layer 1 區塊鏈:它們既具備共性特徵,又走出了不同的發展路徑。

共性特徵

- 以自身發行的穩定幣作為原生貨幣,無需持有ETH 或SOL 來支付Gas 費。例如,在Circle 的Arc 區塊鏈上,手續費需用USDC 付款;而在部分場景中(如Tether 的Plasma 鏈),則完全免除手續費。

- 高吞吐量與快速結算:這些Layer 1 區塊鏈均承諾實現「亞秒級最終確認」(交易完成後極短時間內即不可逆轉),每秒交易處理量(TPS)可達數千筆—— 從Plasma 鏈的1000+ TPS,到Stripe 旗下Tempo 的10 萬+ TPS 不等。

- 可選隱私保護與合規環境:這些區塊鏈打造的是「精選型加密生態」,隱私保護更強、合規性更高,但這一優勢的代價是一定程度的中心化。

- 相容於以太坊虛擬機(EVM):確保開發者可基於熟悉的開發標準進行應用搭建,並降低技術門檻。

核心差異

- Circle 的Arc:為零售用戶與機構用戶雙重群體設計。其自研的外匯引擎對資本市場交易與支付場景極具吸引力,可望成為加密領域「華爾街首選通道」。

- Tether 的Stable 鏈與Plasma 鏈:以「可及性」為核心,推出零Gas 費設計,讓零售用戶與點對點(P 2 P)用戶的交易流程更順暢、無摩擦。

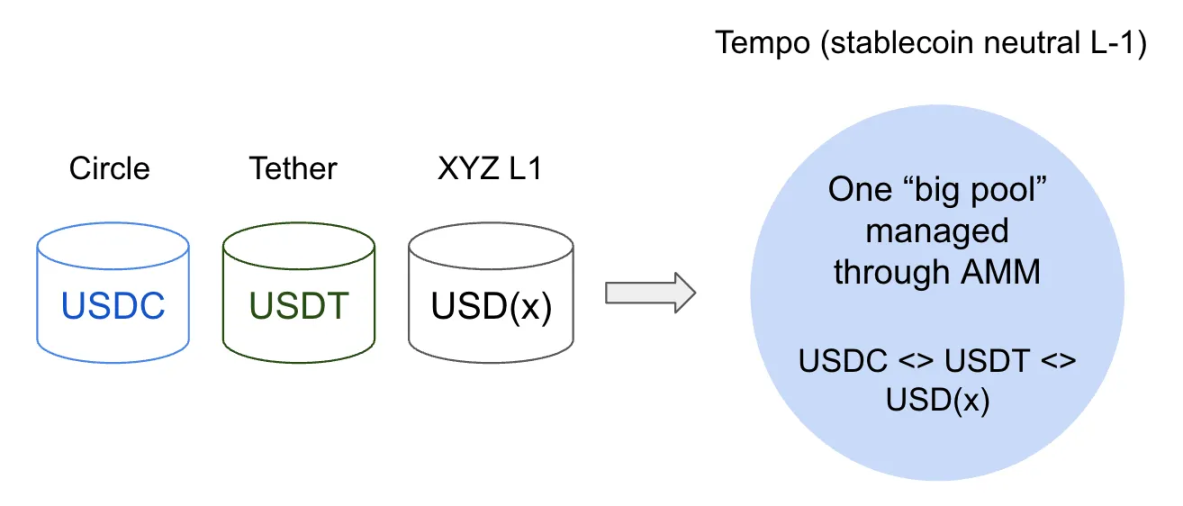

- Stripe 的Tempo:選擇了不同的路徑,保持「穩定幣中立」。它不會綁定某一種穩定幣,而是透過內建自動做市商(AMM)支援多種美元穩定幣,這對追求靈活性的開發者、以及不局限於某一種美元代幣的用戶來說,吸引力可能更強。

Layer 1 區塊鏈的應用落地趨勢

根據我的分析,目前主要呈現三大趨勢:

趨勢一:傳統金融接觸- 信任建構與合規適配

對穩定幣發行方而言,打造自有Layer 1 區塊鏈的關鍵目標是「贏得信任」。透過掌控通道或生態系統,而非單純依賴以太坊、Solana 等第三方網絡,Circle、Tether 能夠更輕鬆地提供「合規就緒」的基礎設施,確保其符合美國《GENIUS 法案》、歐盟MiCA 等監管框架要求。

Circle 已將USDC 定位為「合規產品」:負責USDC 與美元贖回的機構,必須遵守KYC 與「反洗錢」(AML)合規框架。其新推出的Layer 1 區塊鏈Arc 更進一步,將「可審計透明度」與「隱私保護功能」結合,成為機構用戶潛在的可靠選擇。 Tether 也透過Stable 鏈與Plasma 鏈採取類似策略,目標是成為銀行、經紀商與資產管理公司的「基礎設施支柱」。

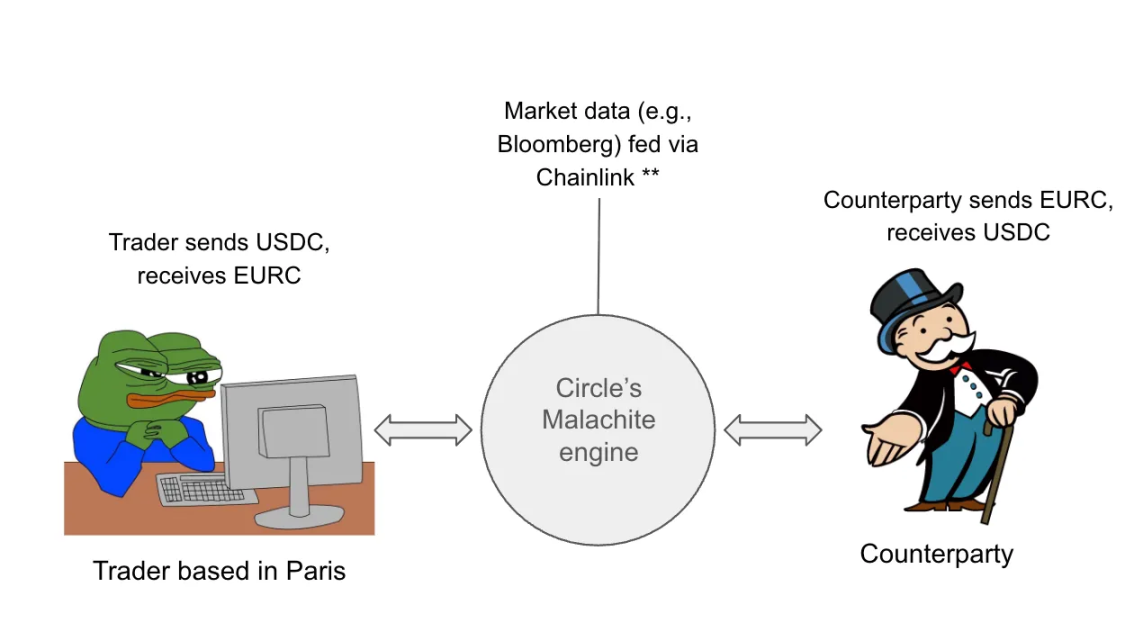

在這一趨勢下,「理想應用場景」可能是外匯交易。借助Circle 的Arc 區塊鏈—— 亞秒級最終確認、1000+ TPS 的吞吐量,再加上外匯處理功能—— 做市商、銀行可實現外匯交易的即時結算。這為它們切入日均規模超7 兆美元的外匯市場創造了機會,進而形成強大的網路效應。 USDC、EURC 等穩定幣有望成為「原生結算資產」,將開發者牢牢鎖定在其生態系統中。同時,這也可能為DeFi 應用程式打開大門:支援機構級「詢價系統」,借助智能合約降低對手方風險,實現快速結算。

(註:本場景為範例,假設採用Chainlink 預言機取得資料)

(圖示:交易者透過Circle Layer 1 區塊鏈完成交易的流程)

舉個具體例子:一位巴黎的外匯交易者,可透過Arc 區塊鏈上的USDC/EURC 交易對,借助Malachite 外匯引擎完成1000 萬美元的美元兌歐元兌換。假設透過Chainlink 預言機取得即時匯率(如1 美元= 0.85 歐元),整個交易可在1 秒內完成- 將傳統外匯交易「T+2」(交易後2 天)的結算週期,縮短至「T+0」(即時結算)。這便是科技帶來的改變。

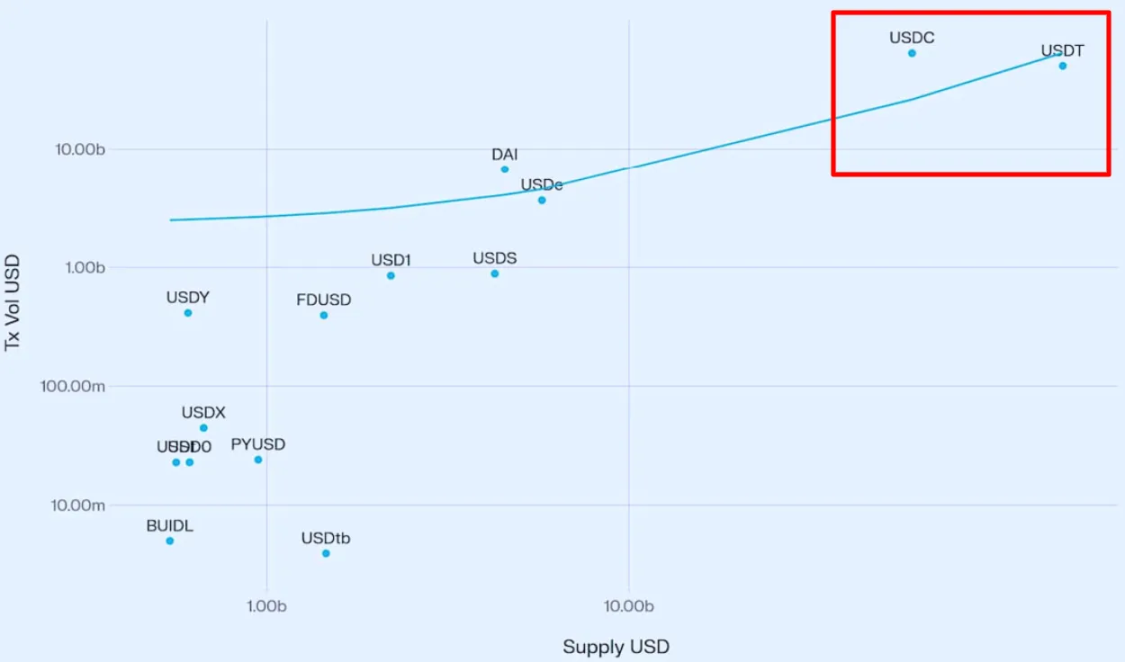

資料來源:Vedang Ratan Vatsa 的《穩定幣成長與市場動態》

研究數據也支持這一方向。 Vedang Ratan Vatsa 的研究表明,穩定幣的供應量與交易量呈顯著正相關:供應量越大,流動性越深,應用落地程度也越高。作為兩大頭部發行方,Tether 與Circle 無疑具備捕捉這一機構資金流的優勢。

然而,傳統金融與區塊鏈通道的整合仍面臨重大挑戰:協調監管機構、央行與區域法律,需要應對複雜的環境(例如,與多國央行達成適配可能需要數年時間);為新興市場貨幣發行穩定幣難度更高—— 若產品與市場需求不匹配,可能導致應用程式緩慢甚至無人問津;即便克服這些障礙,銀行與做市商對做基礎遷移不僅可能增加成本(並非所有貨幣都已實現鏈上化,機構需同時維護傳統系統與加密系統),還存在不確定性。此外,隨著Circle、Tether、Stripe 乃至銀行紛紛推出自有區塊鏈,「流動性碎片化」風險加劇:若沒有任何一條通道能形成足夠的規模與流動性,可能無法在日均7 兆美元的外匯市場中佔據主導地位。

趨勢二:穩定幣鏈能否對傳統支付通道的老牌機構構成威脅?

隨著Layer 1 區塊鏈以「可程式化」吸引傳統金融機構,其崛起也可能對萬事達、Visa、PayPal 等傳統支付巨頭構成衝擊,原因在於,Layer 1 區塊鏈能透過各類去中心化應用,提供「即時、低成本」的結算服務。與傳統支付巨頭的「封閉單一平台」不同,這些區塊鏈通道是「開放且可編程」的:它們為開發者與金融科技公司提供靈活的基礎,類似於「租用AWS 雲端服務」而非「自建支付基礎設施」。這項轉變使開發者能夠快速推出跨境匯款、AI 驅動支付、代幣化資產等應用,同時實現「近零費用」與「亞秒結算」。

例如,開發者可在穩定幣鏈上搭建一款「即時結算支付DApp」:商家與消費者能享受快速、低成本的交易,而Circle、Tether、Tempo 等Layer 1 發行方則作為「核心基礎設施」獲取價值。其中最大的差異在於:這個模式省去了Visa、萬事達等中間環節,讓開發者與使用者直接獲得更多收益。

但風險同樣存在:隨著更多發行方與支付公司推出自有Layer 1 區塊鏈,生態系統可能陷入「碎片化」—— 商家可能需要面對來自不同鏈的「美元代幣」,而這些代幣難以互通。 Circle 的「跨鏈轉帳協議(CCTP)」試圖解決這一問題,旨在讓USDC 在多鏈上保持「單一流動版本」,但該協議僅適用於Circle 旗下代幣,覆蓋範圍有限。在這種「寡頭競爭」市場中,「跨鏈互通性」可能成為關鍵瓶頸。

近期,Stripe 宣布推出Tempo(由Paradigm 孵化的穩定幣中立Layer 1 區塊鏈),進一步改變了市場格局。與Circle、Tether 不同,Stripe 目前尚未推出自有穩定幣,而是透過內建AMM 支援多種穩定幣用於支付與Gas 費用。這種「中立性」可能對開發者與商家極具吸引力—— 無需被單一穩定幣綁定,靈活性更高,這也讓Stripe 有望在「加密原生公司主導」的領域中打開突破口。

趨勢三:雙寡頭格局-Circle 與Tether 的競爭

在Layer 1 區塊鏈挑戰傳統玩家的同時,它們也正在重塑穩定幣市場格局。截至2025 年9 月,Circle 與Tether 主導了穩定幣市場,合計掌控近89% 的發行量- 其中Tether 佔62.8%,Circle 佔25.8%。透過推出Arc、Stable / Plasma 等Layer 1 區塊鏈,二者進一步鞏固優勢,設定高進入門檻(例如,Tether Plasma 鏈的代幣銷售「金庫存款」上限達10 億美元,大幅提高了新玩家的入場難度)。以「赫芬達爾- 赫希曼指數(HHI)」衡量(市場集中度指標),當前穩定幣市場HHI 達4600(62.8²+25.8²≈4466),遠超傳統市場「反壟斷審查門檻」(2500)。

然而,一個潛在威脅正在浮現——「穩定幣中立Layer 1 區塊鏈」。 Stripe 的Tempo 降低了商家的接入門檻,也緩解了監管機構對「市場集中度」的擔憂。若「中立模式」成為業界標準,Circle 與Tether 的「封閉競爭優勢」將轉化為劣勢:可能失去網路效應與市場關注。屆時,目前的「雙寡頭格局」可能向「多極寡頭格局」轉變,不同通道將各自佔據細分市場。

結論

綜上,穩定幣已成為規模超2800 億美元的重要領域,發行方盈利豐厚;而以穩定幣為基礎的Layer 1 區塊鏈崛起,正呈現三大關鍵趨勢:(1)推動傳統金融接入加密原生通道,切入規模持續增長的外匯市場;(2)重塑支付領域,去除萬事達、Visa 等中間環節;這些轉變共同指向一個更宏大的方向:Circle、Tether 等穩定幣發行方,以及Stripe 的Tempo 等新入局者,不再僅僅是「加密貨幣與法定貨幣的橋樑」,而是正逐步定位為「未來金融基礎設施的核心」。

最終,這也為讀者帶來一個問題:這些區塊鏈通道如何實現「產品- 市場契合」?無論是Circle 的Arc、Tether 的Stable/Plasma,還是Stripe 的Tempo 這類穩定幣中立挑戰者,誰能在「交易量」或「機構應用落地」方面領先?儘管機會眾多,流動性片段化等挑戰仍不容忽視。

參考資料

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 0165176524004233#:~:text=The%20 first%20 stablecoin%20 went%20 live,blockchain%20 and%20 was%20 crypto%20 crypto%20 crypto%20 crypto%20 crypto%。

[2] https://www.circle.com/blog/introducing-arc-an-open-layer-1-blockchain-purpose-built-for-stablecoin-finance

[3] https://tokenterminal.com/explorer/markets/stablecoin-issuers/metrics/outstanding-supply

[4] https://www.coindesk.com/policy/2025/07/18/tether-ceo-says-he-ll-comply-with-genius-to-come-to-us-circle-says-it-s-set-now

[5] Stablecoin Growth and Market Dynamics by Vedang Ratan Vatsa[5] 維丹‧拉坦‧瓦薩所寫的《穩定幣的成長與市場動態》

[6] https://tempo.xyz/

[7] https://uk.finance.yahoo.com/quote/CRCL/financials/