Gate研究院:資本化的加密信仰,加密財庫模式永續性探討

- 核心观点:DAT模式通过资本飞轮连接传统金融与加密资产。

- 关键要素:

- 融资-买币-再融资循环驱动增长。

- 以太坊/Solana DAT转向质押创收。

- 可持续性依赖资产质量与资本结构。

- 市场影响:加速机构资金流入,推动加密资产制度化。

- 时效性标注:中期影响

摘要

• Strategy 開創了加密資產儲備財庫的先河,更多上市公司追隨Strategy 的腳步轉型並開啟了DAT 新篇章。 2025 年DAT 規模出現爆發性成長,以太坊DAT 掀起質押新浪潮。

• DAT 模式的核心邏輯是「融資–買幣–再融資」 的資本循環,它將傳統資本市場的融資手段與加密資產的價格上漲綁定在一起,形成了一個不斷自我強化的飛輪。 DAT 的市值變化主要由每股代幣數量增長、底層資產價格以及mNAV 共同決定其在資本市場上的吸引力與風險水平。

• 隨著機構型資金不斷進入以太坊生態,DAT 公司已從單純的代幣持有者,演變為網路參與者與收益創造者。其主要進入路徑包括質押、DeFi 與鏈上運作三種類型。 Solana DAT 或成為DAT 模式中成長最快、上升勢頭最強的賽道之一。

• 透過建構DAT 永續性五力模型,我們認為,比特幣DAT 向長期價值儲備方向演化,主打抗通膨敘事與機構配置。以太坊和Solana 等DAT 向收益生成型財庫發展,透過鏈上操作創造現金流。真正能穿越週期的DAT,必須具備穩健的資本結構、透明的財務揭露以及明確的策略定位。未來的贏家不會是數量眾多、缺乏主營業務的“殼公司”, 而是能在資本市場融資端與鏈上生態參與端,同時形成飛輪效應的少數龍頭。

一、引言

隨著全球對加密資產的關注度不斷提升、各國監管政策逐步明朗,以及區塊鏈底層技術與生態體系的成熟發展,加密財庫(Digital Asset Treasury,簡稱DAT)正成為傳統金融領域新的資本敘事。

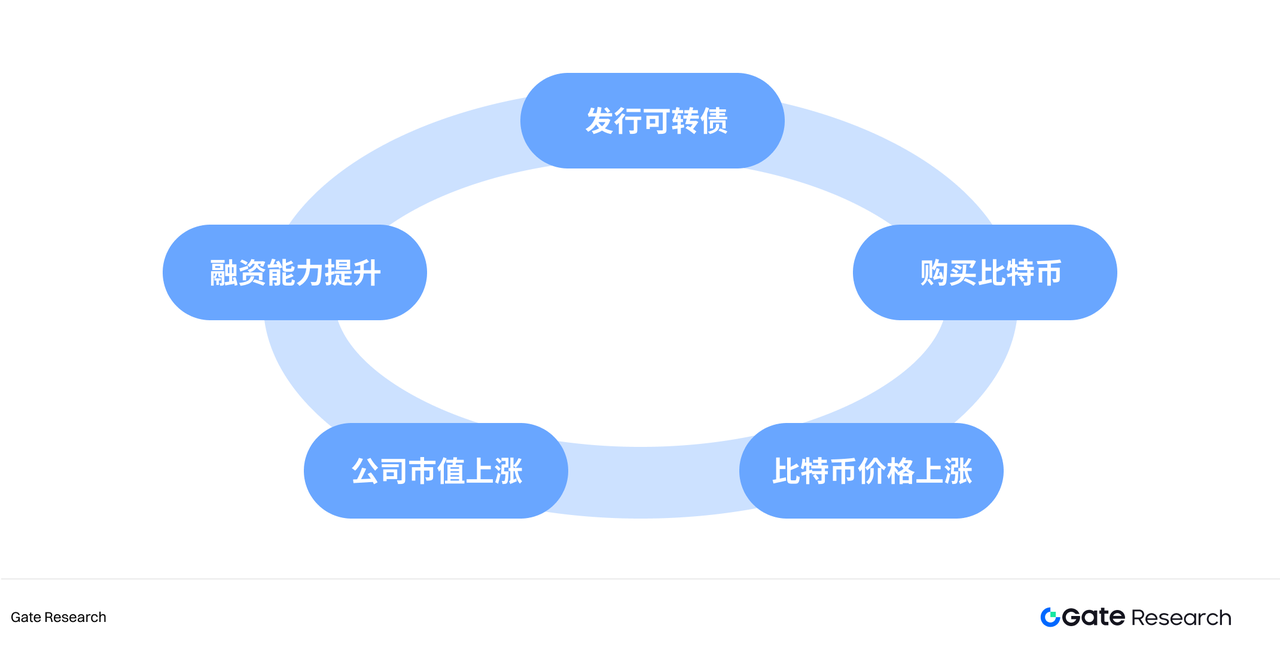

所謂DAT 公司,指的是將加密貨幣作為資產負債表中核心儲備資產的上市企業。這類公司與「加密原生公司」不同,其主要估值驅動因素並非主營業務收入,而是所持加密資產的價值波動。這些公司透過股權融資、可轉債等方式從股東處籌集資金,再將募集所得投入加密資產,提振投資者信心的同時也將推動其股價進一步上漲,從而在資本市場上形成「融資-持幣-估值提升」的循環。

表面上,DAT 模式似乎只是“上市公司買幣”,但實際上,它已演化出多種細分形態:從以Strategy 為代表的單一資產被動持有模式,到通過質押、流動性挖礦、DeFi 收益等方式實現主動管理的多資產組合模式。 DAT 公司的出現,將原本僅限於鏈上投資者的加密資產風險敞口,轉化為傳統股票市場中可交易的投資標的,從而為更廣泛的投資者提供進入加密市場的橋樑。在這個過程中,DAT 不再只是Beta 市場的價格跟隨者,而可能成為驅動鏈上生態持續成長的Alpha 來源。

然而,DAT 也並非無風險的「金融創新樣板」。其可持續性在很大程度上取決於底層資產的市場週期。當加密價格大幅下跌、流動性收緊時,缺乏主要業務和現金流的DAT 殼公司往往首當其衝,難以承受資產貶值與融資中斷的雙重打擊,甚至有面臨清算的風險。換言之,DAT 是多頭市場的擴大機,也是熊市的放大鏡。

本報告將從五個構面評估DAT 模式的長期可持續性,探討代幣價格與財庫規模對於DAT 發展的穩定性。

二、DAT 的起源與演進

說起DAT 的起源,就不得不提到一家傳奇的公司—— Strategy,它既是商業智慧軟體服務的老兵也是比特幣浪潮中的先鋒,從低谷到巔峰,Strategy 的歷程既迎合了時代的潮流又開創了加密資產儲備財庫的先河。現在,它作為商業歷史上的經典案例,為討論加密貨幣行業的討論增添了更多的維度。

1. DAT 模式開端從何而來

1.1 Strategy 的比特幣戰略

Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)率先提出了DAT 公司策略,將比特幣作為Strategy 的企業儲備資產。

這是一家總部位於北美的軟體公司,成立於1989 年,最初專注於企業商業智慧(BI)軟體的開發與銷售,在1990 年代網路泡沫中迎來高速成長並於1998 年上市。然而,2000 年公司因「提前確認收入」的財務造假醜聞被SEC 調查,股價一度暴跌超過九成,成為泡沫破滅的典型案例。此後的二十年裡,Strategy 在與微軟等規模大得多的軟體巨頭的競爭中並未取得太大進展,市值大多在10 億至20 億美元之間波動。

轉捩點出現在2020 年,公司創辦人Michael Saylor 在新冠疫情期間,重新評估了比特幣的價值。在此之前Michael Saylor 是堅定的加密貨幣反對派,他曾認為比特幣是一地雞毛,投資更是很愚蠢的想法。但疫情期間,各國採取寬鬆貨幣政策刺激經濟,導致貨幣貶值和通貨膨脹風險加劇。 Michael Saylor 認為,當貨幣供應量以每年15% 的速度成長時,人們需要一種不與法定現金流掛鉤的避險資產。他在詳細研究了區塊鏈的底層邏輯之後,發現天然擁有每四年減半的比特幣不光能抵抗通膨,並且在加密貨幣市場的種種限制下,一些個人投資者以及機構是無法直接投資和加槓桿投資比特幣,如果透過股票間接持有,必將開闊新的市場。因此,Michael Saylor 毅然決然選擇了挑戰傳統的投資觀念,捨棄傳統優質資產,在眾多公司只買債並放棄7% 左右的股東權益時,他突破性選擇了」數位黃金「比特幣[1]。

1.2 從「企業儲備資產」到「每股BTC」邏輯

從2020 年的財報來看,Strategy 軟體的主營業務收入只有幾千萬美元,但算上二十年來的原有營運積累,總現金儲備約5 億美元。最初的比特幣投資正是Strategy 用其帳面的閒置資金投入購買:2020 年8 月斥資2.5 億美元購買了21,454 枚比特幣[2],這也標誌著Strategy 從一家傳統軟體公司轉型為比特幣持DAT 公司。

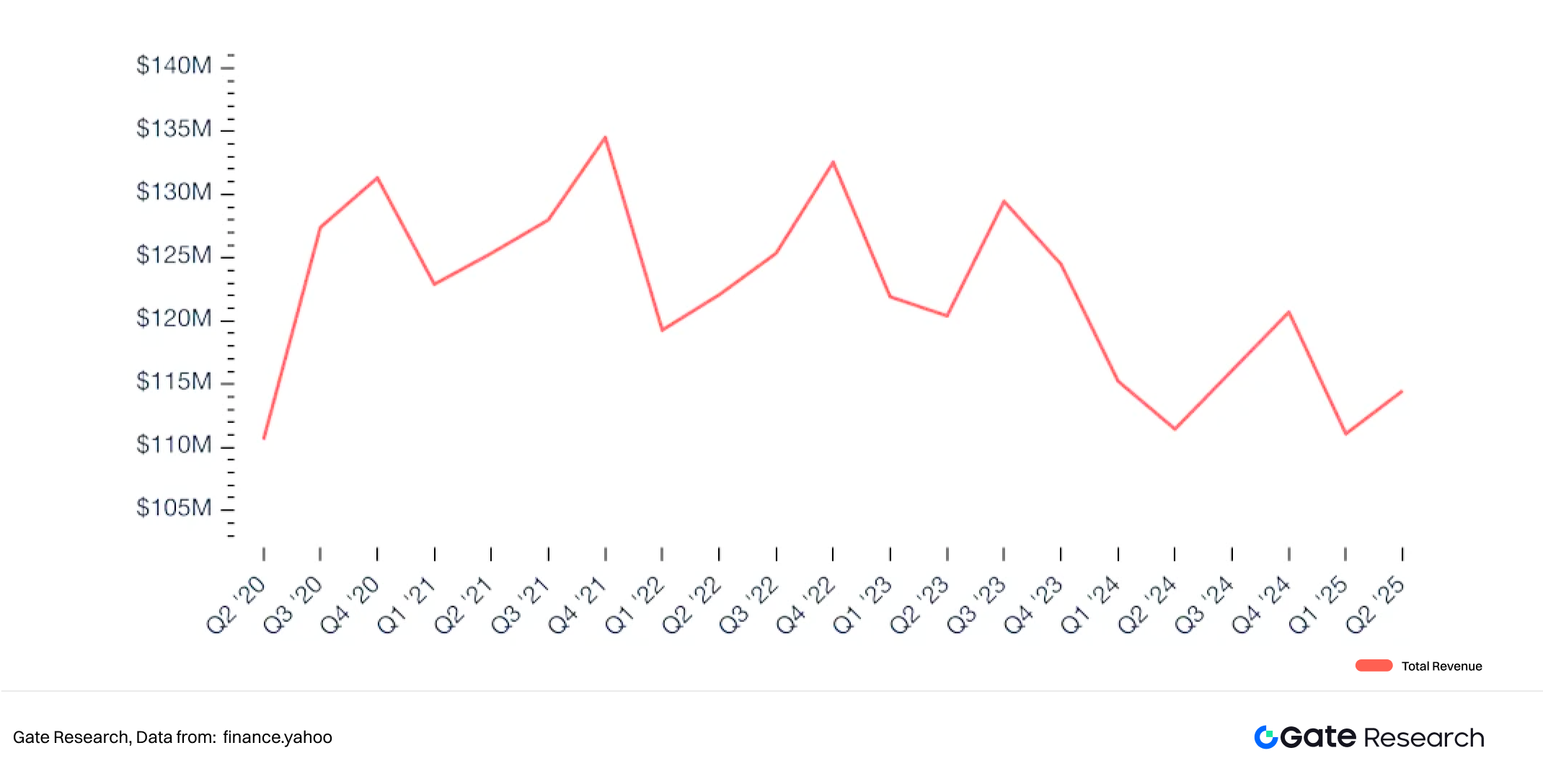

圖1:Strategy 每季軟體業務收入

Strategy 如果僅靠經營性現金流,無法快速擴大比特幣部位,而彼時市場正處於零利率環境,投資者對高成長資產追逐強烈。於是,Michael Saylor 想到可以利用資本市場進行低成本融資,隨後, Strategy 便實行了以自有資金與債務融資(包括可轉債、優先擔保債券、股份增發等方式)為核心的比特幣飛輪。 2020 年12 月,Strategy 發行4 億美元可轉債(0.75% 利率,2025 到期)[3],資金全數買入比特幣。發行可轉債的好處是因其初期是債務不會稀釋股權,保障了股東的權益。最初發行的幾期利率在0%-0.875% 之間居多,通常行使溢價為40-50%,也就是說投資人認可Strategy 的長期成長,想要成為他的股東。到了2021 年初,比特幣價格飆升至60,000 美元,這部分比特幣帳面價值相當於最初投入的5 倍左右,這次策略極大改變市場對Strategy 的定價。隨著比特幣策略初見成效,股價持續上漲,Strategy 也採取了市價股票發行的方式融資。為了極大機率減少股東對股票被稀釋的疑慮,Strategy 獨創了一項「每股含幣量」的指標——BTC 收益率,這項指標表示一定時期內公司比特幣持有量與假定稀釋流通股數之間的比率變化,能幫助評估公司是否真正把融資的錢換成了更多的比特幣,並且沒有讓老股東被嚴重稀釋。

BTC Yield= Total BTC Holdings / Diluted Shares Outstanding

自此Strategy 成為加密貨幣的最大機構持有者,公司股價與比特幣高度相關,並於2024 年11 月達到473.83 美元的歷史新高,較開始購買比特幣時上漲了3,734%。 Strategy 的成功也重塑了資本市場的敘事,此後,更多上市公司追隨Strategy 的腳步轉型並開啟了DAT 新篇章。

圖2:2020 年後Strategy 股價與BTC 高度相關

2. DAT 模式擴散與浪潮

2.1 2025 年DAT 規模出現爆炸性成長

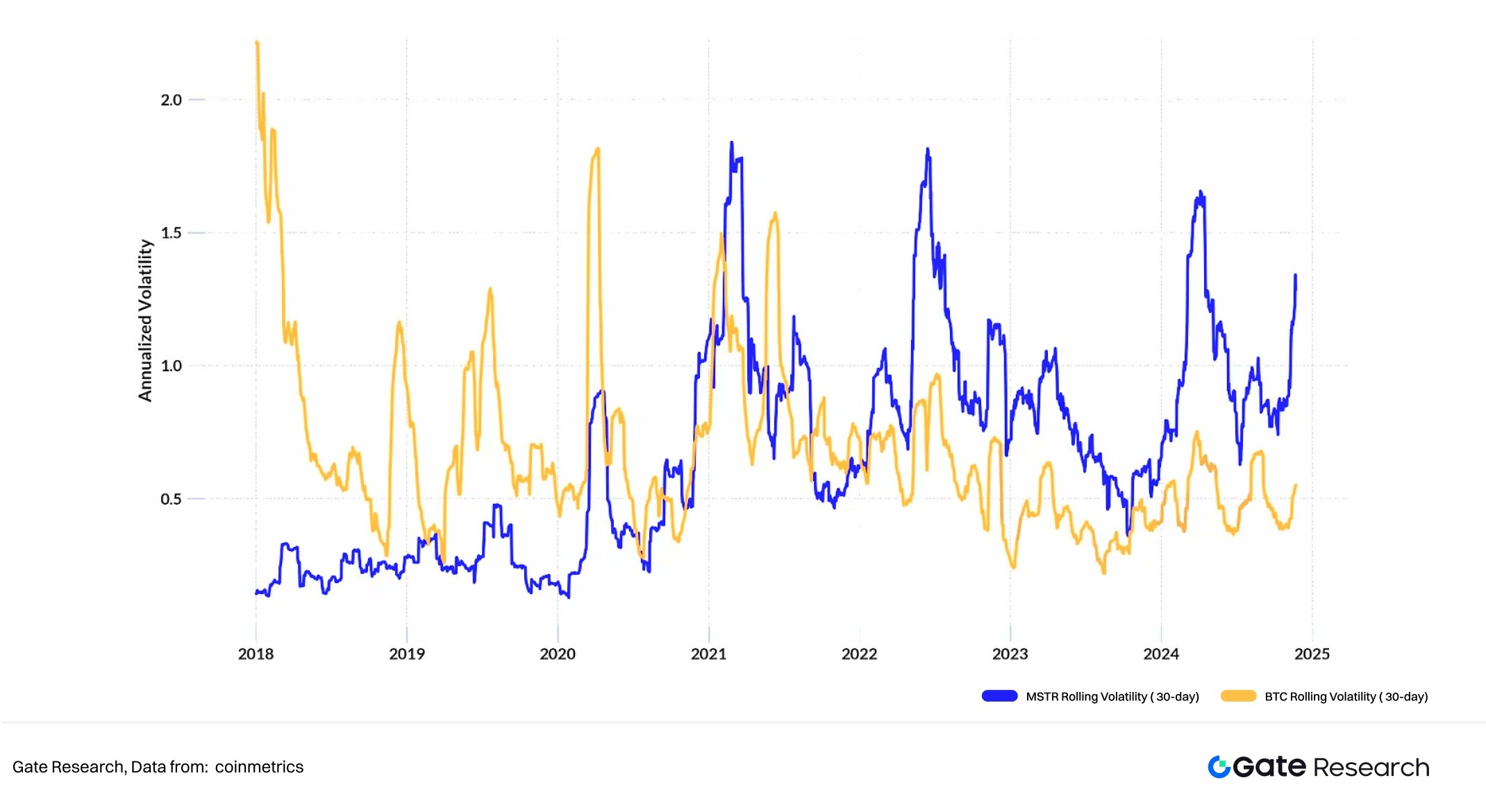

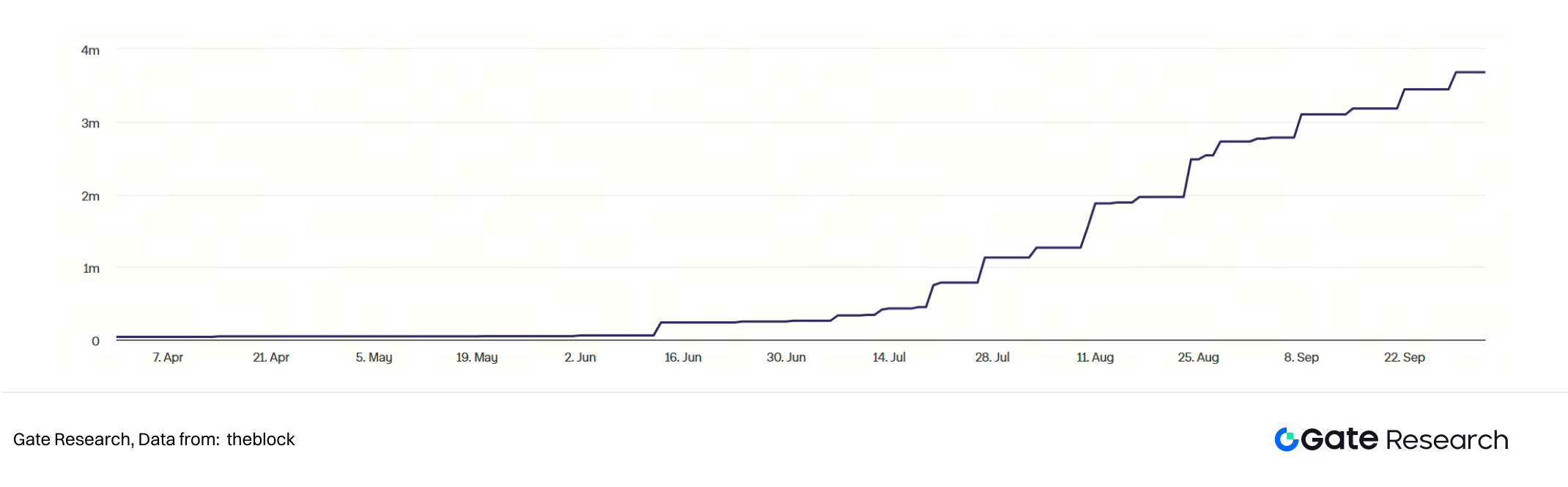

以最受資本追捧的比特幣為例,2020 年全球上市公司合計持有比特幣4,109 枚,這一數字在所有機構持有主體(包括政府、ETF、私人基金會等)中僅佔1.49%,對整體市場影響極為有限。然而,隨著加密貨幣生態逐漸成熟,比特幣價格不斷攀升,加上DAT 模式的興起,上市公司開始大規模進入比特幣市場。 2021 年,上市公司持有量迅速躍升至155,196 枚,比2020 年增長了三倍以上,標誌著DAT 加密資產的潮流初步形成。隨著機構化資金的持續流入,2022 年上市公司持幣量進一步擴大到306,765 枚。雖然2023 年市場波動導致部分企業減倉,持有量回落至293,042 枚,但2024 年又重新攀升至361,144 枚,顯示上市公司整體策略更趨穩健。到2025 年,這一趨勢迎來爆發性成長,7 月持有量突破百萬枚,截至10 月2 日,持有量達到1,130,679 枚,佔比特幣流通總量的比例也顯著上升,達到5.38% [4]。由此可見,上市公司已從最初的謹慎試水,逐步轉向戰略性、長期性的比特幣財庫佈局,其背後不僅反映了資本市場對比特幣作為「數位黃金」的認可,也預示著DAT 模式正加速擴散,成為企業價值管理和資本運作的新敘事。

圖3:2025 年起DAT 公司持幣量大幅上升

2.2 主力仍在北美,亞洲市場加速追趕

目前,比特幣DAT 公司已分佈在全球199 個國家與地區,但主導力量依舊集中在北美市場——無論在企業數量、融資管道或資本市場話語權方面都佔據核心地位。美國共有71 家DAT 公司,借助納斯達克與股票市場的成熟揭露機制,這些企業得以順利透過股權、可轉債等工具將加密資產配置納入財庫策略。加拿大緊隨其後,擁有33 家DAT 公司,憑藉其寬鬆的監管環境與對加密基金的包容度,成為第二大DAT 聚集地。

過去一年,亞洲DAT 市場加速追趕,尤其是香港與日本的在地化探索逐漸成型,其中日本有12 家,香港10 家,中國大陸有9 家,呈現出逐步分散化的格局。日本市場已有部分與東證上市公司或金融基金相關的標的開始配置加密資產,其中最具代表性的是比特幣追蹤器Metaplanet Inc.,該公司在2024 年開始公開披露比特幣持倉,被視為“日本的MicroStrategy”,迅速成為推動日本DAT 模式擴散的標竿案例。而香港則在港交所和加密交易平台的帶動下,出現了以加密交易所、基金公司為代表的DAT 試點,體現出政策和市場兩端的互相推動。值得注意的是,DAT 公司不再局限於科技或金融背景,其主營業務覆蓋面極廣,從生物技術、電子商務到服務業甚至美甲沙龍,都有企業借助DAT 模式進行資本運作,顯示出這一趨勢的普適性。

2.3 以太坊DAT 掀起質押新浪潮

同時,DAT 模式的資產類別也在擴展。早期幾乎全部聚焦於比特幣,但資本市場從未停止過尋求下一個「類比特幣」甚至超越比特幣的標的——一種既有儲值屬性,又能可能帶來附加收益的資產。以太坊與Solana 正是其中的代表:它們不僅擁有活躍的智能合約生態與DeFi 應用場景,還在PoS 共識機制下為持幣者提供質押收益,因此被視為DAT 賽道的下一站。

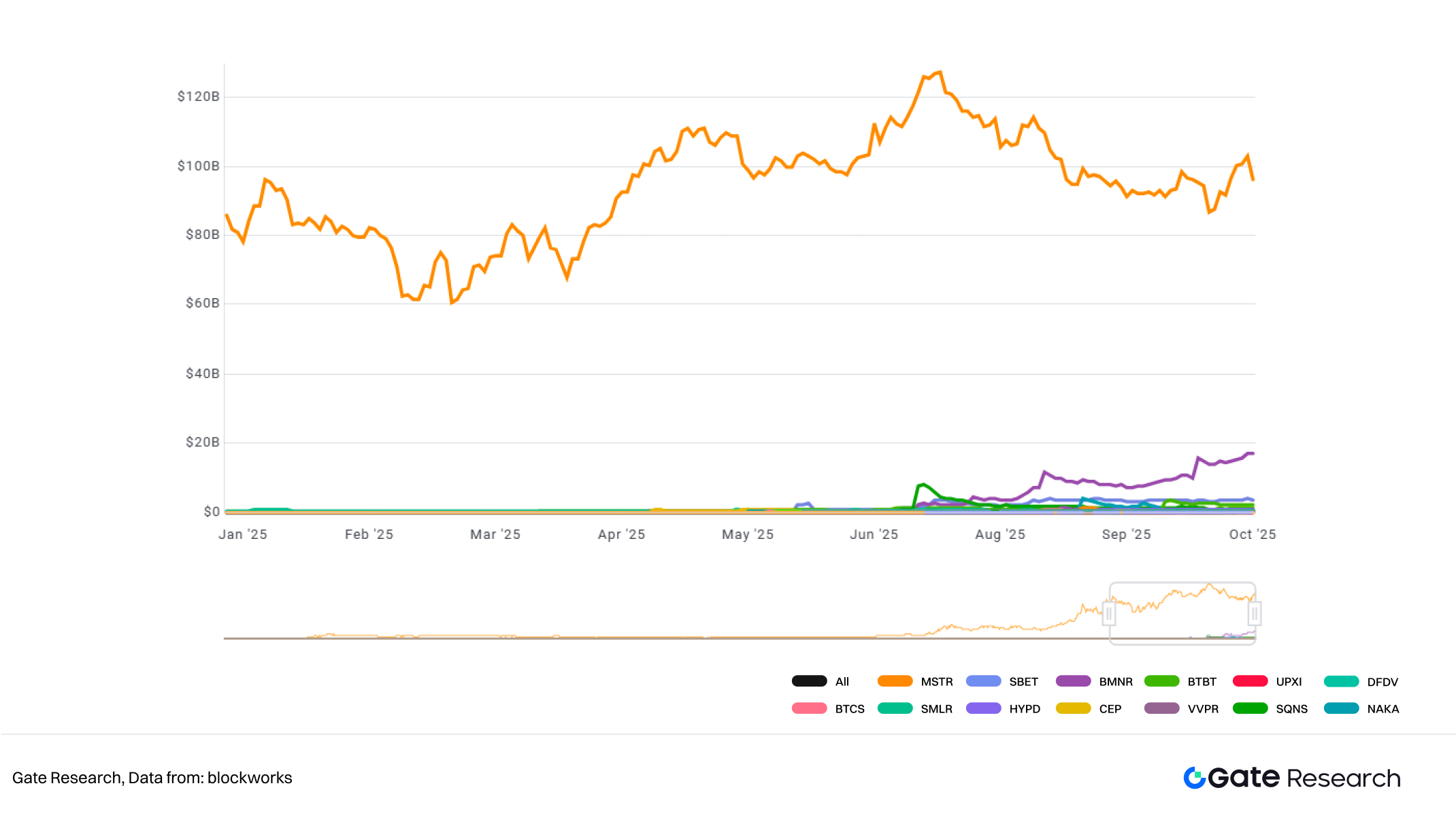

圖4:2025 年DAT 公司以太坊持有量大幅上漲

類似比特幣儲備的敘事在2025 年中期開始轉向以太坊,動作包括生態參與、質押等,其中BitMine Immersion Technologies 與SharpLink Gaming 是兩家關鍵推動者。

BitMine (NYSE: BMNR) 起初是一家專注於比特幣挖礦與基礎設施的公司,同時有加密礦機託管、維運等業務,於7 月透過一次2.5 億美元的私募融資(PIPE) 轉型為以太坊儲備實體[5]。 BitMine 表示,以太坊的智慧合約能力、穩定幣支付、代幣化資產等用途,是其儲備ETH 的關鍵原因,隨著一張以太坊的儲備公告發布,BitMine 的股票短期內大幅上漲,顯示市場對這種模式的追捧和信心。截至2025 年10 月3 日,其以太坊儲備迅速達到2,650,900 枚,佔總以太坊供應量的2.2%,成為以太坊的第一大儲備公司。

另一方面,以太坊財庫的第二大參與者,SharpLink Gaming (NASDAQ: SBET) 過去主要業務是線上遊戲、電競、博彩和體育娛樂等領域,雖然本身並非加密原生公司,但在資本市場運作靈活。 SharpLink Gaming 在6 月啟動以太坊財庫策略,透過ATM 股權融資收購比特幣外的以太坊,並將超過95% 的以太坊儲備用於質押以獲取被動收益。 SharpLink 保持高頻揭露,為市場提供了透明度與可追蹤性,截至到2025 年10 月3 日,SharpLink 的以太坊儲備已達838,728 枚,佔總以太坊供應量的0.7%。這兩家公司代表了以太坊DAT 模式從理念向大規模資本市場實踐的躍遷。

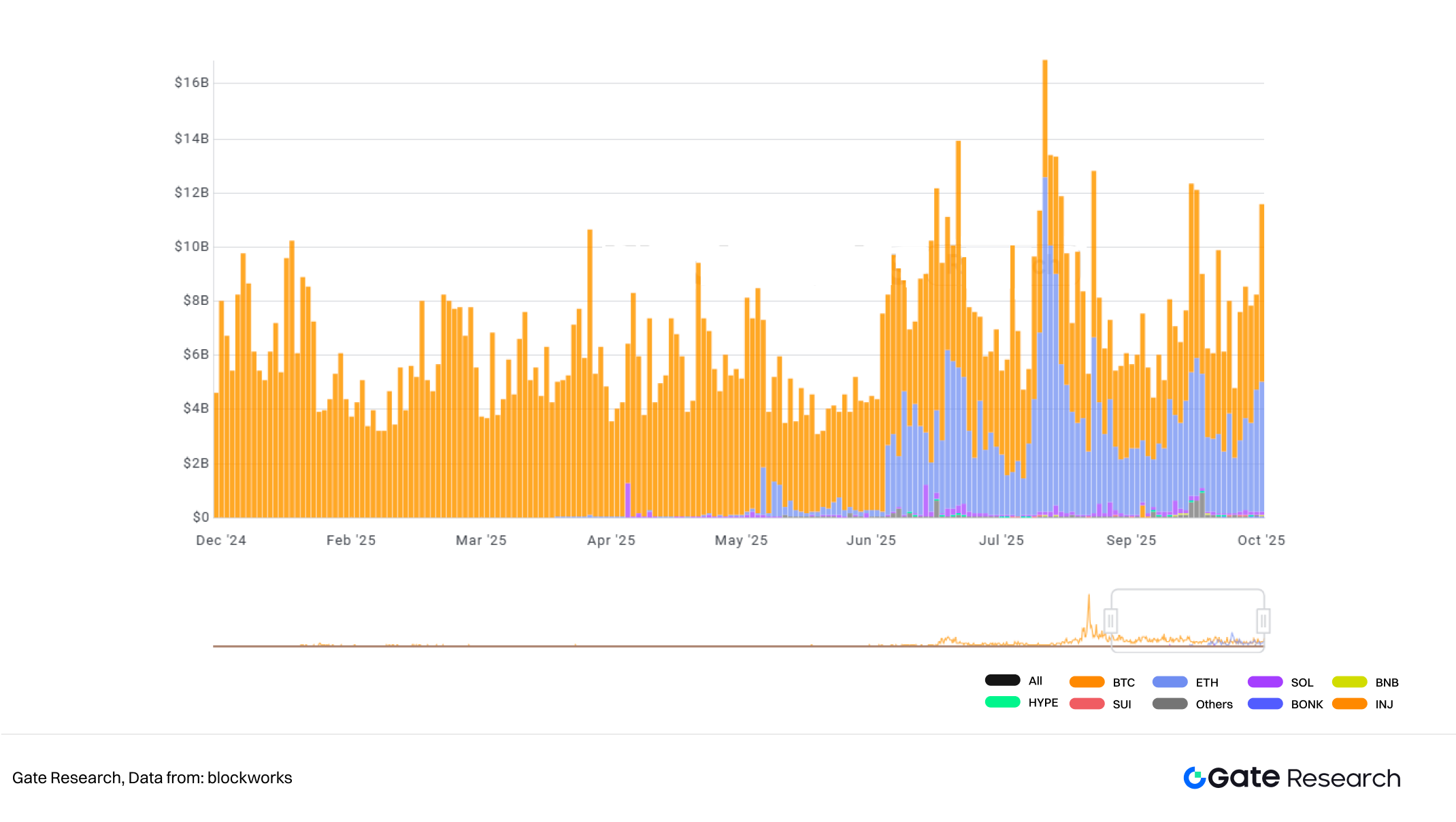

圖5:比特幣和以太坊為DAT 公司最熱門標的

如今已有更多企業將以太坊、Solana、狗狗幣和Sui 等其他公鏈代幣納入儲備資產,以增加組合的多樣性和潛在收益。截至2025 年10 月,共有13 家公司揭露持有以太坊,合計持股達4,029,665 枚,相當於ETH 總供應量的3.33%。 Solana 方面,共有9 家公司公開持股,總量達13,441,405 枚,約佔SOL 總供應量的2.47%。狗狗幣方面,共有2 家公司公開持股,總量達780,543,745 枚,約佔DOGE 總供應量的0.52%。 Sui 方面,共有2 家公司公開持股,總量達102,811,336 枚,約佔SUI 總供應量的2.84% [6]。這種多鏈擴展意味著DAT 不再是「比特幣單一資產」的故事,而是演變為跨鏈、多資產的公司資本策略,為未來加密資產在全球資本市場中的地位奠定基礎。

圖6:熱門DAT 公司市值對比

三、DAT 的運作邏輯

部分加密公司透過資本市場的殼資源借殼上市,開啟了公開市場融資管道,再透過「融資–買幣–再融資」 的DAT 模式的核心邏輯完成資本循環。 DAT 公司將傳統資本市場的融資手段與加密資產的價格上漲綁定在一起,形成了一個不斷自我強化的飛輪。

1.運作方式

1.1 透過殼公司收購上市

部分企業並非從零開始,而是透過特殊目的收購公司(SPAC)業務合併、反向收購(RTO)等管道快速獲得資本市場的「入場券」。對於加密貨幣公司來說,借殼上市是為應對監管障礙和漫長的IPO 流程提供了一個有吸引力的替代方案。一旦完成收購上市,這些公司便獲得了公開市場融資管道,可以以「合規上市公司」的身份進行股權融資,用募集資金直接購買比特幣、以太幣等加密資產。

這類操作的代表,主要集中在新興的北美DAT 公司。例如,2025 年7 月8 日,新成立的加密資產管理公司Reserve One 宣布將透過與M3-Brigade Acquisition V Corp.(NASDAQ: MBAV) 的SPAC 合併上市。這筆交易估值10 億美元,其中包含2.98 億美元的信託資本,同時也吸引了Galaxy Digital、Pantera Capital 和Kraken 等戰略投資者承諾出資7.5 億美元。 Reserve One 的目標是累積涵蓋比特幣、以太幣和Solana 在內的加密資產儲備,並計劃將這些資產用於質押和借貸[7]。

這種殼公司收購的邏輯類似於「資本殼+加密資產」的組合拳:雖然透過資本市場的殼資源降低了進入壁壘,但是這種繞過傳統創業週期實現資產端的快速擴張的方式往往伴隨著較高的風險,因為自身幾乎沒有基本面支撐,股東不僅可能面臨被稀釋,也放大了企業對加密資產價格波動的依賴度。

1.2增發、發債、可轉債等融資循環

Strategy 開創了「融資-購買代幣-估值提升-再融資」的飛輪,隨後這種模式紛紛被後來而上傳統上市公司和借殼上市的公鏈效仿,形成了目前絕大部分DAT 公司的運作模式。具體而言,DAT 企業首先利用資本市場融資,無論是透過增發股票(ATM/PIPE)或發行可轉債、公司債券,獲得新的現金流入;隨後,這些資金直接用於購買比特幣、以太幣等加密資產,從而擴大財庫規模。這個循環加速了資本與加密資產的綁定。 Strategy 的成功案例證明了這個模式在多頭市場中的放大效應,也為後續的DAT 公司(如BMNR、BitMine、SharpLink 等)提供了範本。

圖7:DAT 公司飛輪示意

這種模式在2025 年以太坊相關DAT 公司中表現尤為突出,BitMine 的模式與Strategy 類似:透過可轉換債券和PIPE 籌資不斷擴大資產負債表,成為塑造以太坊制度化的一個里程碑。 SharpLink 採取了更積極和頻繁的融資策略。自2025 年6 月宣布將以太坊納入公司財庫後, SharpLink 透過ATM 股權融資和公開股票發行快速籌資,並將以太坊儲備投入質押或流動性質押,將以太坊的「生產性」特徵轉化為可持續現金流。雖然批評者認為「完全質押」增加了鏈上協議風險敞口,但支持者強調這為DAT 公司探索以太坊作為生產性資產樹立了新範式。

2. DAT 策略運作模式分類

DAT 不只是"持幣"這麼簡單,不同模式對應著不同的管理成本與管理要求,目前DAT 公司主要有以下幾種營運模式:

1. 被動的單一資產持有模式:專注於一種加密資產(通常是比特幣或以太幣),長期持有不賣。這種模式相對簡單,管理成本和決策成本都比較低,可以一直堅持既定策略,無論資產價格漲跌,其收益來源主要是加密資產上漲的資本利得。 Strategy 是最典型的被動比特幣DAT,公司公開承諾“買入不賣出”,將比特幣視為公司的主要資產和戰略核心。

2. 主動的單一資產交易模式:雖然同樣只持有一種加密資產,但管理策略上公司進行主動交易或動態配置,如擇時買賣、對沖策略、選擇權策略等。因為需要判斷漲跌進行主動交易,這就需要對管理者的交易能力進行評估。一些以太坊儲備公司可能會在市場波動中主動調倉、減持或換倉

3. 多資產組合管理模式:公司不限於一種加密資產,而是持有多個幣種(如BTC + ETH + SOL + BNB 等),管理者需要根據市場變化動態調整各資產組合比例,因此管理成本更高,對資產配置能力和風控能力要求大。例如,Mega Matrix Inc.(NYSE: MPU)在2025 年宣布將其DAT 策略從單一資產(如ENA 代幣或ETH)擴展為一個多資產組合,包括多個領先的穩定幣及其治理代幣,嘗試在多個鍊或多個協議中分配風險與收益[8]。

4. 生態投資建設模式:這是最複雜的模式,除了持幣之外,公司還投入一部分資金用於支持生態建設,如鏈上基礎設施、DeFi 專案投資、節點/驗證人營運、協議治理、生態補貼、基金投資等。這種模式使公司既是資產持有者,也是生態參與者,有可能影響其所持鏈生態的發展方向。在以太坊方向,一些DAT 公司會將部分以太坊用於staking、validator 營運、參與治理投票或支持DeFi 應用發展,這本身就是一種生態投資行為, 例如我們先前提到的SharpLink。在這種模式下,DAT 公司往往還會收到除加密資產增值外的質押、投資孵化、手續費等額外收益。

3. DAT 公司的市場定價邏輯

DAT 公司的估值波動,與傳統企業依賴營收與利潤不同,更取決於其所持加密資產的市場表現與財務槓桿策略。從投資觀點來看,DAT 的市值變化主要由三大核心變數驅動:每股代幣數量成長、底層資產價格、mNAV(Market Value to Net Asset Value)溢價/折價。這三者共同構成了DAT 的“估值三角”,決定了其在資本市場上的吸引力與風險水平。

股價上升幅度≈ 含幣量成長率× 幣價成長率× 市場溢價因子

其中市場溢價因子(market premium factor)是指相對於NAV 的市場情緒與估價溢價,通常可以直接用mNAV 來量化,即「市場溢價因子= mNAV − 1」。

3.1 「每股含幣量」的成長

先前已提到Strategy 是如何創造了「每股含幣量」這項指標,幫助評估公司是否真正把融資的錢換成了更多的比特幣,並且沒有讓老股東被嚴重稀釋。在Strategy 成功後有許多DAT 紛紛效仿,BitMine 便是其經典案例——BitMine 也同樣透過融資、獲利再投資購買以太坊,從而提高了單位股票所代表的代幣數量。

當「每股含幣量」上升,即表示每股淨資產(NAV)上升,理論上,若市場有效,DAT 公司的股價應與NAV 同步上漲。在此基礎上,假設比特幣等底層資產價格也在上漲,那麼市場通常會對DAT 賦予更高估值倍數,這也會使得DAT 股價形成「幣價× 含幣量× 市場溢價」的三重槓桿效應,導致漲幅遠超幣價本身。

3.2 底層資產價格推升

DAT 公司估值最直觀的驅動力來自於底層資產的價格波動。當BTC、ETH 等核心代幣價格上漲時,公司的帳面資產規模擴大,市場自然會給予更高的估值溢價;反之,價格下跌則直接侵蝕帳面價值。

不過,相較傳統“資產驅動型企業”,DAT 公司往往放大了這種價格敏感度。一方面,多數DAT 機構不設對沖機制,資產敞口與市場價格幾乎同步;另一方面,透過融資槓桿和可轉債放大持幣頭寸,使得股價對底層資產價格的彈性倍增。因此,底層資產價格不僅影響帳面價值,也會透過「再融資預期-儲備擴張-估值再提升」的鍊式反應形成正回饋。

3.3 mNAV 飛輪機制

mNAV 是DAT 模式下的核心估價指標,計算方式為:

mNAV = P Market Cap / NAV Digital Asset Value

其中,P 表示企業市值,NAV 表示公司持有加密資產按市值計價後的淨資產,mNAV 指的是市場淨資產價值比。

當股價P 高於每股淨資產NAV 即mNAV > 1 時,說明市場給予公司超出其持幣市值的估值溢價,反映投資者認可DAT 公司的管理能力、再融資潛力或加密資產的戰略價值。公司仍能持續募資,每次增發買進都會推高每股持股和帳面價值,進而進一步強化市場對公司敘事的信心,推動股價走高。於是,一個閉環的正回饋飛輪開始轉動。

但mNAV 是一把雙面刃,溢價可以代表市場的高度信任,也可能是資本炒作帶來的泡沫。一旦信心崩塌mNAV 大幅收斂甚至< 1 時,飛輪就會從正循環轉為負循環,市場從“賬面價值的增厚邏輯”切換為“淨資產的稀釋邏輯”,形成“估值下跌-融資受限-儲備縮水-市值進一步下跌”的負反饋循環。如果此時再趕上加密本身的幣價下跌,這無疑是給負向飛輪雪上加霜,造成市值和信心的雙殺。理論上,當mNAV < 1 時,公司更合理的選擇是賣出持倉回購股票,以恢復平衡。

以Strategy 為例,在比特幣多頭市場中,MSTR 的市值曾達到其帳面BTC 持有量的2 倍以上,即mNAV≈2.0。這代表投資者不僅買入了“比特幣儲備”,還為公司未來的融資能力與資本效率支付了溢價。而在熊市階段,其mNAV 曾經一度跌破1,但公司沒有選擇賣幣回購,而是透過債務重組堅持保留所有比特幣。

總結來說,DAT 公司的融資建立在mNAV 的溢價飛輪上,mNAV 溢價不僅是DAT 市場熱度的晴雨表,也構成投資人判斷買賣時機的重要參考。但當mNAV 長期處於折價狀態,增發空間將被封鎖,本來就處於業務停滯或瀕臨退市的中小型盤殼公司的業務將被全部推翻,建立的飛輪效應也將瞬間崩塌。

四、DAT 從「持有」到「質押」的轉變

與比特幣DAT 偏向被動持有的策略形成對比,透過利用以太坊的質押和DeFi 基礎設施的以太坊DAT,部分資金最終可能會流向鏈上。這使得DAT 公司在完成資本循環飛輪的基礎之上,也能透過鏈上質押等方式額外賺取利息,讓所持資產實現「生產性」利用。

1.以太坊創造收益型DAT 模式

作為可以運行各種DApp 的區塊鏈作業系統來說,以太坊的三層架構為DAT 模式提供了多層次的收益與風險管理空間。而DAT 公司主要參與的是L1 和DeFi 層(L2 主要是加密原生機構、DAO 更為活躍):把儲備的以太坊放上鍊,創造“鏈上利息型收益”,將持幣轉化為生產性資產。

表1:作用在以太坊三層結構的DAT 策略

1.1 以太坊質押,從靜態持有到利息型收益

隨著機構型資金不斷進入以太坊生態,DAT 公司已從單純的代幣持有者,演變為網路參與者與收益創造者。質押是DAT 公司進入以太坊生態的首要路徑,目前主要透過兩種方式參與質押:

1. 自行運行驗證節點:公司將持有的以太坊鎖定在驗證者節點中,為網路提供共識安全與交易驗證服務,透過質押獎勵機制能夠獲得年化約2.5-3.0% 的區塊獎勵收益,但這種方式運維複雜度高、流動性差以及節點懲罰風險。

2. 利用流動性質押協議:公司可將以太坊委託給第三方進行質押,並獲得可流通的“憑證代幣”,如Lido 的stETH,例如BTCS 通過Rocket Pool 獲取收益。流動性質押解決了傳統質押資產被鎖定的問題,透過發行可交易的代幣(代表已質押的ETH),使企業在獲得質押收益的同時,仍能保持資產的流動性,讓DAT 公司能夠在不犧牲營運靈活性的情況下創造收益。

假設目前企業財庫共持有約100 萬枚以太坊,其中50% 被質押,以目前約3% 的名目殖利率和4,000 美元的以太坊價格計算,每年可產生約6,000 萬美元的質押收益。

1.2 DeFi:讓以太坊“動起來”

在質押以太坊的基礎之上,DAT 公司還可以進一步參與DeFi 協議,將以太坊或質押憑證(如stETH)用於DeFi 借貸或流動性提供,實現資金的二次利用。常見方式包括:

1. 將stETH 存入Aave 等DeFi 借貸協議賺取利息;

2. 抵押stETH 借出穩定幣再投資;

3. 加入流動性池獲得額外手續費等。

這種方式可將收益從單一質押的3% 提高至5-10%,並為以太坊生態注入機構級流動性。

2. Solana 的高收益為DAT 提供新選擇

在2024 年Solana 成為新開發者排名第一的生態系統時, Solana DAT 公司的潛在空間也是不容忽視的新方向,部分機構甚至認為可能會超過以太坊成為主流DAT 模式。結合來看,原因或有以下三個面向:

1. 收益率較高:Solana 的質押收益率約6-8%,普遍比以太坊約3% 的收益率高,對追求被動收入或現金流的DAT 公司更具吸引吸力。

2. 生態網路成長與基礎設施推動:Solana 的網路活躍度、開發者成長速度在某些時期超過ETH。 2025 年第二季度,Solana 網路處理了超過89 億筆交易、支援近30 億美元的每日DEX 交易量,並帶來了超過11 億美元的網路收入,是以太坊的2.5 倍以上[9]。同時,Solana 交易吞吐量(TPS)、低手續費、快速確認等特性讓其對於尋求「快速上鍊+ 高頻互動/費用低」的DAT 模型公司更具吸引力。

3. 市場認知快速上升:Cantor Fitzgerald 給予多家Solana DAT 公司「超配」評級,理由包括Solana 開發者成長快、生態擴張迅速等[10]。多筆PIPE 或私募/策略投資正在圍繞SOL DAT 展開,例如2025 年8 月Sharps、Pantera 和Galaxy 計畫佈局26.5 億美元的Solana DAT [11]。

不只是持幣,Solana DAT 公司也在參與validator 營運、基礎建設或生態補貼等鏈上活動。例如,SOL Strategies(NASDAQ: STKE) 在過去一年中從零起步,建立其Solana 財庫,並透過DAT 結合validator 收入等基礎設施運作來增加收入來源。

3.以太坊和Solana DAT 優勢對比

中長期來看,Solana DAT 會繼續快速成長,或成為DAT 模式中成長最快、上升勢頭最強的賽道之一。但就絕對規模與制度化成熟度而言,以太坊仍擁有領先優勢,以太坊DAT 的影響在數量、資產規模、頻繁參與DeFi 生態與鏈上活動這些方面都比較成熟。若某些關鍵因素持續優化,例如Solana 的主網穩定性、基礎設施安全、監管環境明確性等方向上,未來Solana DAT 有可能在未來成為與以太坊並列的主方向,尤其會受到需要高速、低Gas 的DAT 公司青睞。

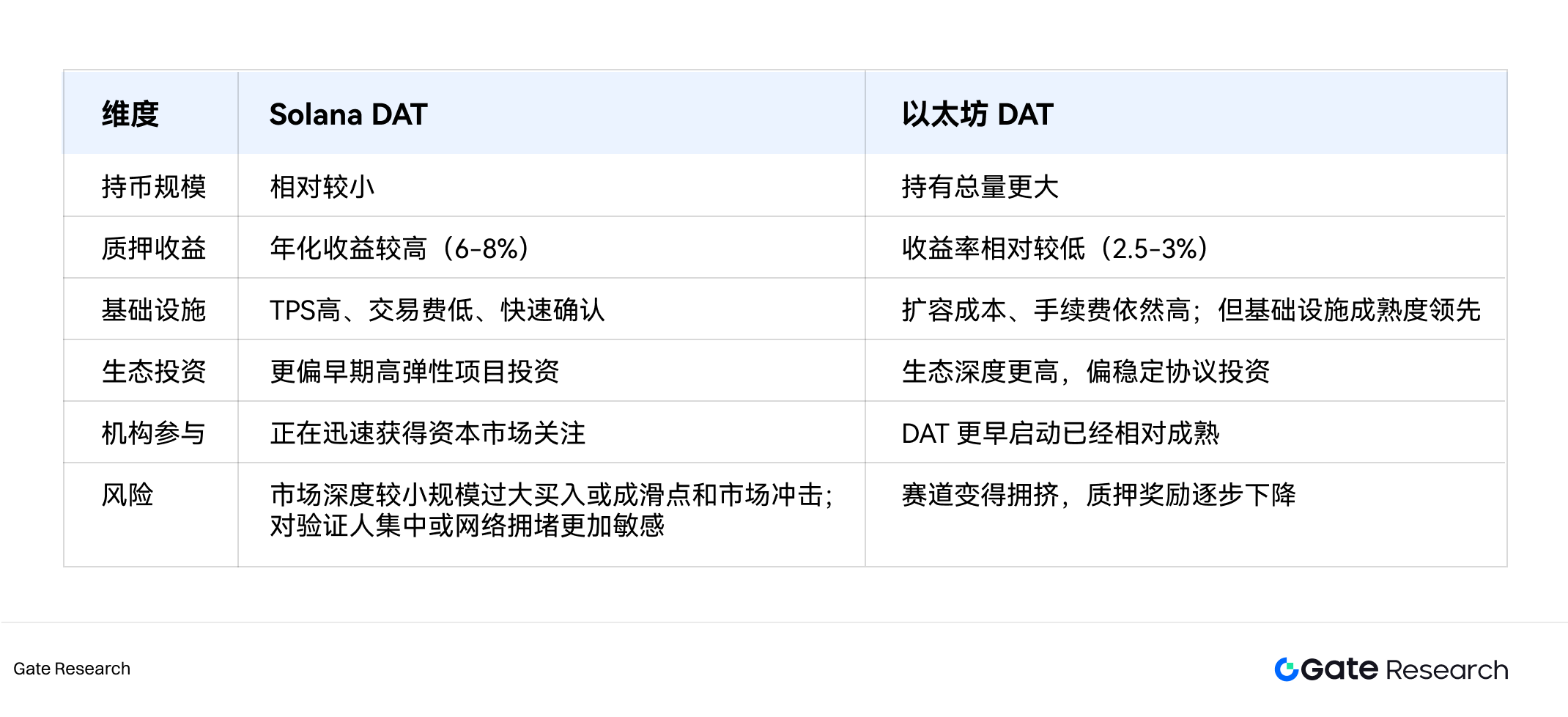

表2:Solana DAT 與以太坊DAT 優勢對比

五、DAT 模式永續性探討

1. DAT 成長邏輯的演變與風險

從表現到本質,DAT 的核心從來不是主營業務的獲利,而是透過持有並運作加密資產,實現市值與資產放大循環的成長。 DAT 的成長邏輯可以分三點:第一是敘事驅動,DAT 把加密資產“證券化”,讓傳統資本能在股票市場上獲得加密Beta,透過間接持幣提供估值溢價。第二是資產升值,底層幣價上漲,帶動資產負債表擴張,mNAV 上升最後觸發市場再估價。最後是融資飛輪,高估值支撐公司再次增發買幣,持倉擴大帶給市場信心,進而再推升估值。因此,在多頭階段,DAT 依靠「敘事+資產升值+融資飛輪」迅速累積關注度與估值溢價,吸引更多資本注入。

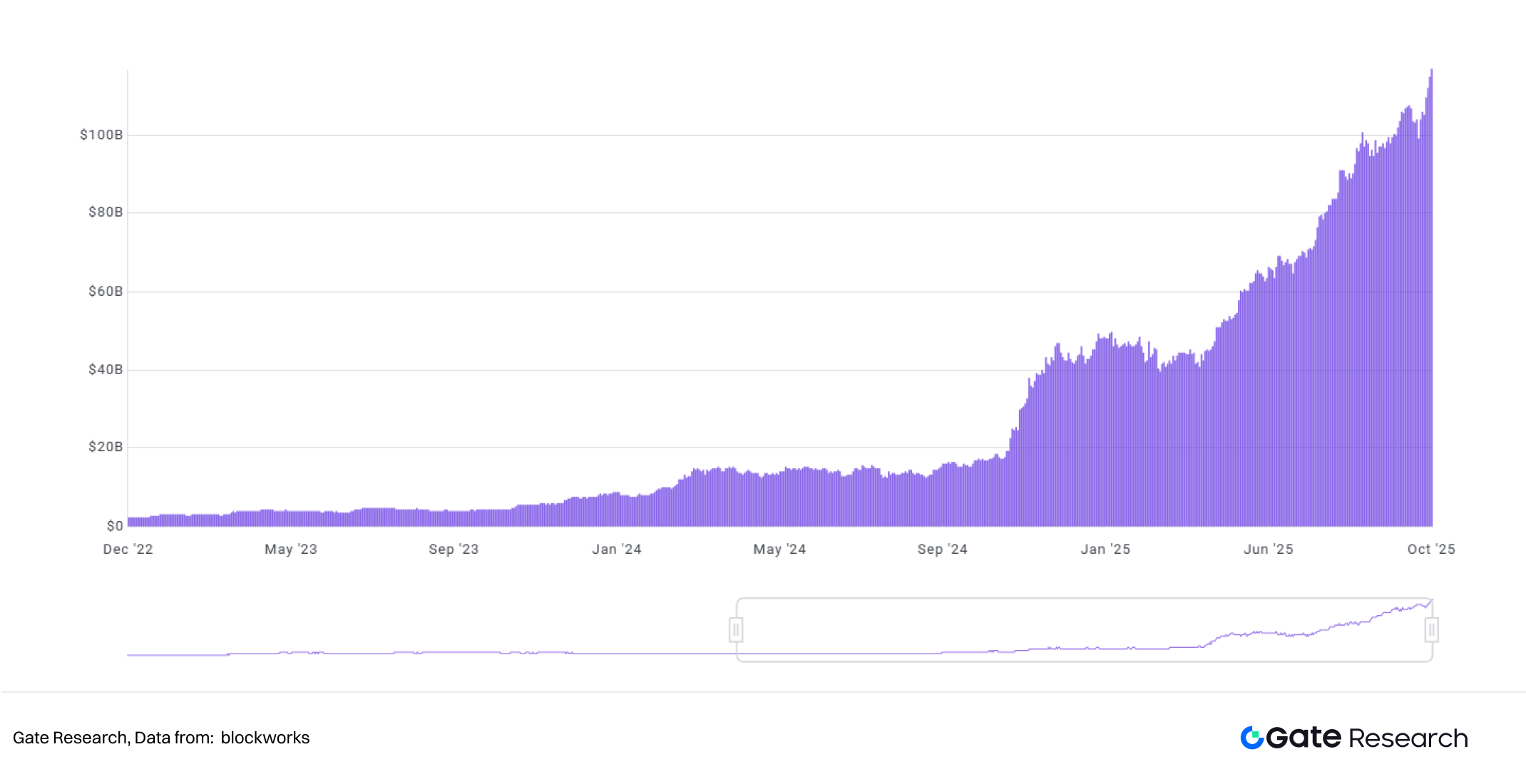

然而,進入2025 年,市場開始重新審視DAT 模式的可持續性。雖然市場有Strategy 這支一度從邊緣軟體公司躍升為納斯達克市值前列的明星股,但是自2024 年底股價新高之後,Strategy 所創造的股價神話似乎不再上演,市場開始詬病DAT 策略僅是牛市中的放大鏡,而熊市中「每股含幣量」將變得一文不值。同時,Michael Saylor 對比特幣的信念也同時受到了爭議──為了維持每股含幣量而拒絕變現,是否真能符合股東利益?同時,越來越多企業開始複製Strategy 的模式,DAT 賽道迅速擁擠,使得原本依賴稀缺性與敘事張力支撐的「市值放大效應」逐步削弱。換言之,當DAT 不再稀缺,其「資產驅動+ 估價溢價」模型的邊際效應正在遞減。

圖8:Strategy 2025 年股價波動

在這一背景下,以太坊生態的崛起帶來了DAT 模式的第二階段——參與鏈上經濟的主動型DAT。與比特幣財庫的被動持有不同,以太坊DAT 能透過質押、DeFi 協議和鏈上流動性操作創造複合收益,從而形成「資產收益化」的第二成長曲線。然而,這趨勢也引發新的爭議:機構型財庫的大規模質押,是否會導致全網質押報酬率下降、系統性風險上升? DAT 的參與究竟是助推生態繁榮,還是加速了泡沫化?

基於此,DAT 模式的可持續性不僅取決於單一資產的表現,更取決於其與區塊鏈生態的互動方式、公司本身經營品質、融資結構與投資人信任。以下我們將從「內生」以及「外生」維度系統性分析DAT 所面臨的挑戰與演化方向。

2. DAT 可持續性五力模型

內生維度也就是企業本身,即企業是否具備足夠的基本面與財務韌性來「撐過」幣價週期波動。外生維度則是生態與市場,也就是參與的加密生態與市場環境,能否為財庫資產提供穩定的收益來源與流動性。根據前篇提到DAT “每股含幣量、底層資產價格以及mNAV”的市場定價邏輯,結合鏈上收益化的新模式,我們構建了一套“DAT 可持續性五力模型”,將從資產價值、資產運作、公司基本面、監管合規與投資者流動性五個維度,系統評估DAT 的長期生命力。

2.1 標的資產價值力

作為DAT 模式的地基,標的資產的性質決定了其長期價值。目前市場上主要存在三類DAT 模型:

1. 比特幣型:比特幣作為最早、最廣泛接受的加密資產,擁有「數位黃金」的地位,其供應上限也保證了稀缺性與抗通膨邏輯。同時,全球機構和國家級的持有增加了其儲備屬性,也使得比特幣在宏觀週期波動中承擔價值錨角色。然而風險也同樣存在,比特幣的限制在於其不產生收益,完全依賴價格上漲實現帳面增值。此外,近年來比特幣開始與政治博弈掛鉤,逐漸從單純的金融資產演變為政策立場與意識形態的象徵,其價格波動也日益受到選舉週期、監管態度與政黨政策預期的影響。

2. 以太坊型:相較於比特幣,以太具備更完善的經濟內循環,以太坊的PoS 機制帶來額外的綜合收益,使其成為既能增值又能生息的資產。但競爭鏈的後來居上可能未來會對其市場佔有率產生威脅,同時協議的複雜性也可能帶來技術與安全風險。

3. 新公鏈型:新興公鏈如Solana,憑藉高性能與強開發者生態,成為資本追逐的新「成長型Layer-1」。此外,Solana 高質押殖利率與生態擴張潛力,也為DAT 提供了潛在的高回報機會。但同時,新興公鏈代幣的技術和生態粘性可能成熟度較低,這也導致波動性顯著高於比特幣與以太坊,敘事切換或生態安全事件都可能導致資產價值大幅回撤,長期抗風險能力仍需觀察。

DAT 的長期永續性需關注標的的市場認可度、使用價值、技術成熟度、生態網路效應、安全性與市值穩定性。整體來看,比特幣代表強共識的儲值邏輯,但被動持有的特徵也放大了波動;以太坊體現生態與收益邏輯,給DAT 提供“安全邊際”,Solana 等新興公鏈代幣則是高增長、高風險邏輯。

2.2 持幣資產運作力

以太坊和Solana 等生態的興起,為DAT 公司提供了鏈上收益化的新模式,這也意味著,DAT 策略不再取決於“是否持幣”,而在於“如何運作持幣資產”。從市場的被動受益者轉變為生態的主動參與者,資產運作的穩定性、治理能力與風險管理將成為決定長期永續性的關鍵。

對公司而言,相較於「被動持幣」的比特幣DAT,參與質押與鏈上金融活動的以太坊、Solana 類DAT 擁有一定安全邊際。當幣價穩定或微跌時,只要鏈上收益>資金成本,DAT 模型即可自我造血;反之,則需依賴幣價上漲維持估值。

對於鏈上生態來說,以太坊和Solana 等DAT 上鍊提升了網路的交易量與和安全性,有助於長期的價格穩定。機構資金的大規模流入以太坊生態,不僅擴大了借貸、交易等金融活動的規模,也增強了DeFi 協議的流動性,推動了以太坊進一步成為「鏈上抵押資產標準」。以Aave v3 為例,ETH 與wrapped stETH 構成了一個深度流動性池,而DAT 公司的參與可進一步增強該池的深度,實現利息的複合收益的同時提升市場流動性。此外,透過質押、DeFi、LP 等機制,更多以太坊被鎖定質押,減少了市場流通量,也提高了網路去中心化與安全性,而資金長期鎖定也有助於價格穩定和去投機化。

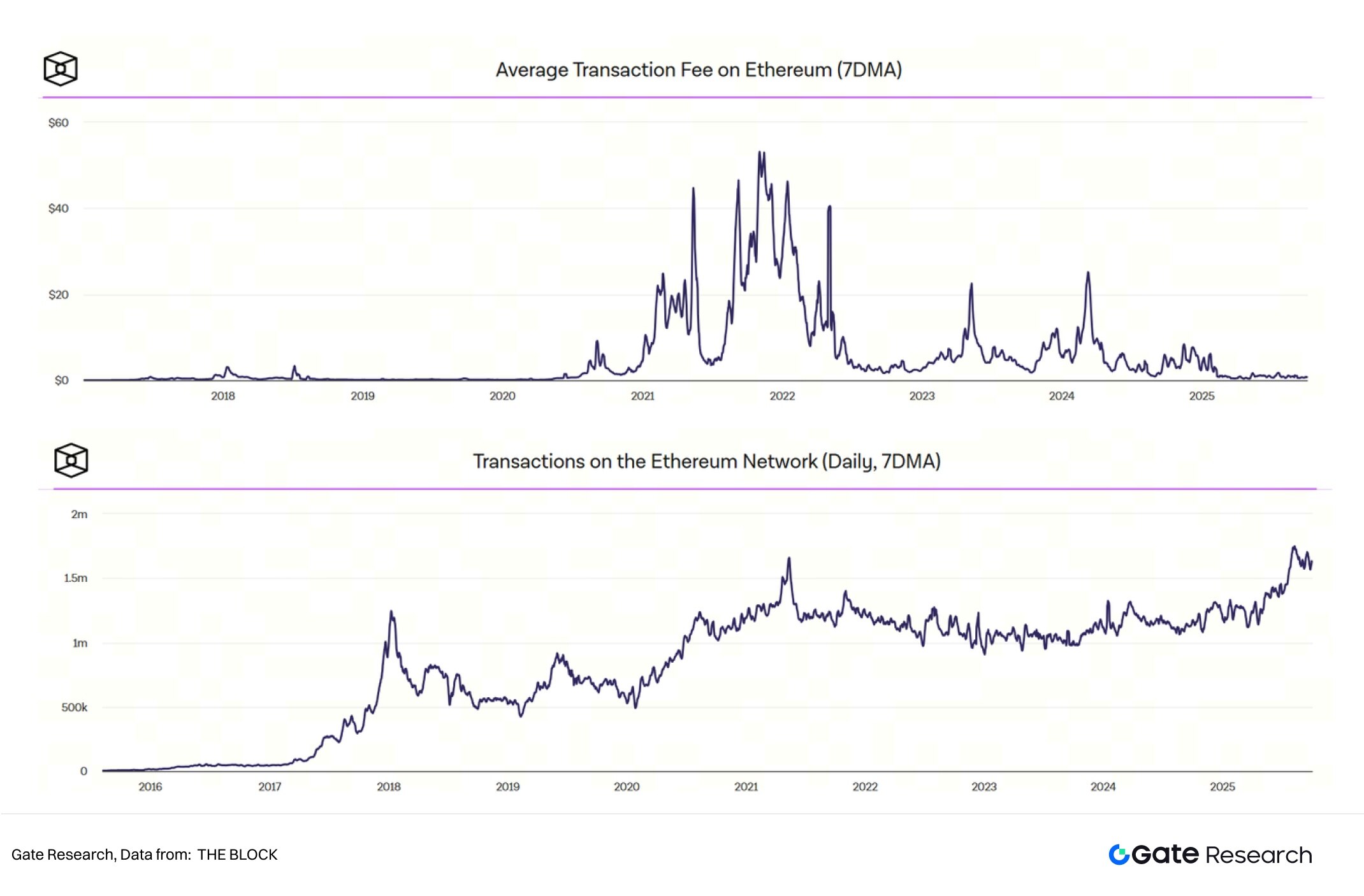

圖9:2025 年下半年以來以太坊質押流動性趨於穩定

隨著DAT 模式的火爆,以太坊主網每日交易筆數在2025 年8 月創下新高(目前小幅回落至155–170 萬筆/天),但得益於大部分交易已遷移到L2 以及blob 擴容,總手續費仍處於近三年低位。如果企業財庫的資本大規模進入鏈上,其在以太坊主網(L1)的高價值交易可能推升整體區塊空間需求與手續費收入,從而形成一個「財庫活動-流動性增強-鏈上使用率提升」的正向循環。

圖10:ETH 交易量vs. 手續費

總結來看,DAT 「上鏈」有以下生態回饋機制:

1. 區塊空間需求上升→ 驗證者收入提升→ 網路安全強化;

2. 資金流動性增強→ DeFi 協議風險降低→ 用戶留存度提高;

3. 鏈上透明度提高→ 機構投資者信任增強→ 更多資金流入。

然而,主動化帶來的收益潛力與系統性風險始終並存。大規模機構質押與槓桿參與也可能推高鏈上收益競爭,導致質押回報隨全網參與率提升而下降。同時,DeFi 協定仍面臨智慧合約漏洞、清算風險等潛在威脅。在熊市中,若機構財庫集中流動性撤出,去中心化交易所的深度可能不足以支撐大額拋售,進而引發「鏈上踩踏」。

因此,可持續的DAT 模型需建立風險分散與收益平衡機制,例如:透過多資產組合降低單一幣種暴露;實施分層質押策略(部分鎖定長期、部分保留流動性);或與CeFi 平台合作,建構鏈上+鏈下混合收益結構。這些措施將成為DAT 在鏈上生態中實現穩健「資產運作力」的關鍵保障。

2.3 公司基本面支撐力

DAT 的可持續性也取決於其本身是否具備健康的經營基礎,這決定了公司在加密市場低潮期能否「造血生存」和投資者信心的長久建立。我們將其分為強支撐型和弱支撐型DAT 兩個類別:

1. 強支撐型DAT,如Strategy 擁有穩定的軟體業務現金流,在加密熊市中仍能維持償債能力。類似地,若SOL 生態DAT 依賴質押收益作為長期現金流來源,也可部分抵禦資產價格波動風險。

2. 弱支撐型DAT 指的是純殼公司或SPAC 結構中,若主營業務缺失、現金流不足,極易陷入「靠發債維持」的循環。一旦市場轉冷或融資中斷,這類公司往往成為爆雷高風險對象。

在公司基本面分析時需謹慎評估以下要點,第一,公司是否擁有非加密相關現金流來源?第二,是否能涵蓋融資利息與營運支出?第三,財務結構是否穩健(槓桿率、現金部位)? DAT 若缺乏基本面支撐,僅依賴資產價格上漲或資本敘事,脆弱的「外殼」很難有抵禦市場波動的能力,在熊市中甚至有面臨清算的風險。

2.4 監理與合規力

由於DAT 是上市公司,因此它們與其他上市公司一樣面臨投資者保護和透明度的嚴格規定。而監管框架的演進,正逐漸成為DAT 模式可持續的關鍵變數。

隨著近年來加密資產的合規認可度有所提升,部分司法轄區開始承認加密資產持有的合法性,為DAT 提供了更穩定的揭露與審計環境。自2024 年起,FASB 會計準則的更新改變了DAT 公司的策略意義-允許企業以公允價值法計量加密資產,直接提升財報透明度與資產估值空間。在這項變更之前,像Strategy 這樣的公司一直將其持有的加密貨幣歸類為無形資產,因此比特幣下跌時將永久降低其持有的價值,只有在出售代幣時才能確認收益(但Michael Saylor 發誓永遠不會這樣做)。這項變更意味著使用GAAP 的DAT 公司能夠識別其加密貨幣囤積價值的未實現變更。但會計準測的改變也是一把雙面刃,加密貨幣的大幅價格波動可能會導致其季度收益大幅上漲,同時也可能導致巨額損失。

部分市場分析師認為,未來DAT 公司的形成可能將不再通過SPAC,而是與合法企業合併,但「de-SPAC」過程可能很混亂,需要股東投票、監管備案等各方面的努力[12]。隨著越來越多的DAT 繼續湧入市場,整合已經開始。 2025 年9 月,Strive(NASDAQ: ASST)宣布以全股票方式收購Semler Scientific (NASDAQ: SMLR),這是首例兩家公開交易的比特幣國庫公司合併。合併完成後,新實體將整合雙方的比特幣資產,提高“每股含幣量”,並提升對資本市場的融資能力。這筆交易被視為DAT 領域進入「整合期」的標誌性事件,意味著DAT 或將迎來發展的下一階段[13]。

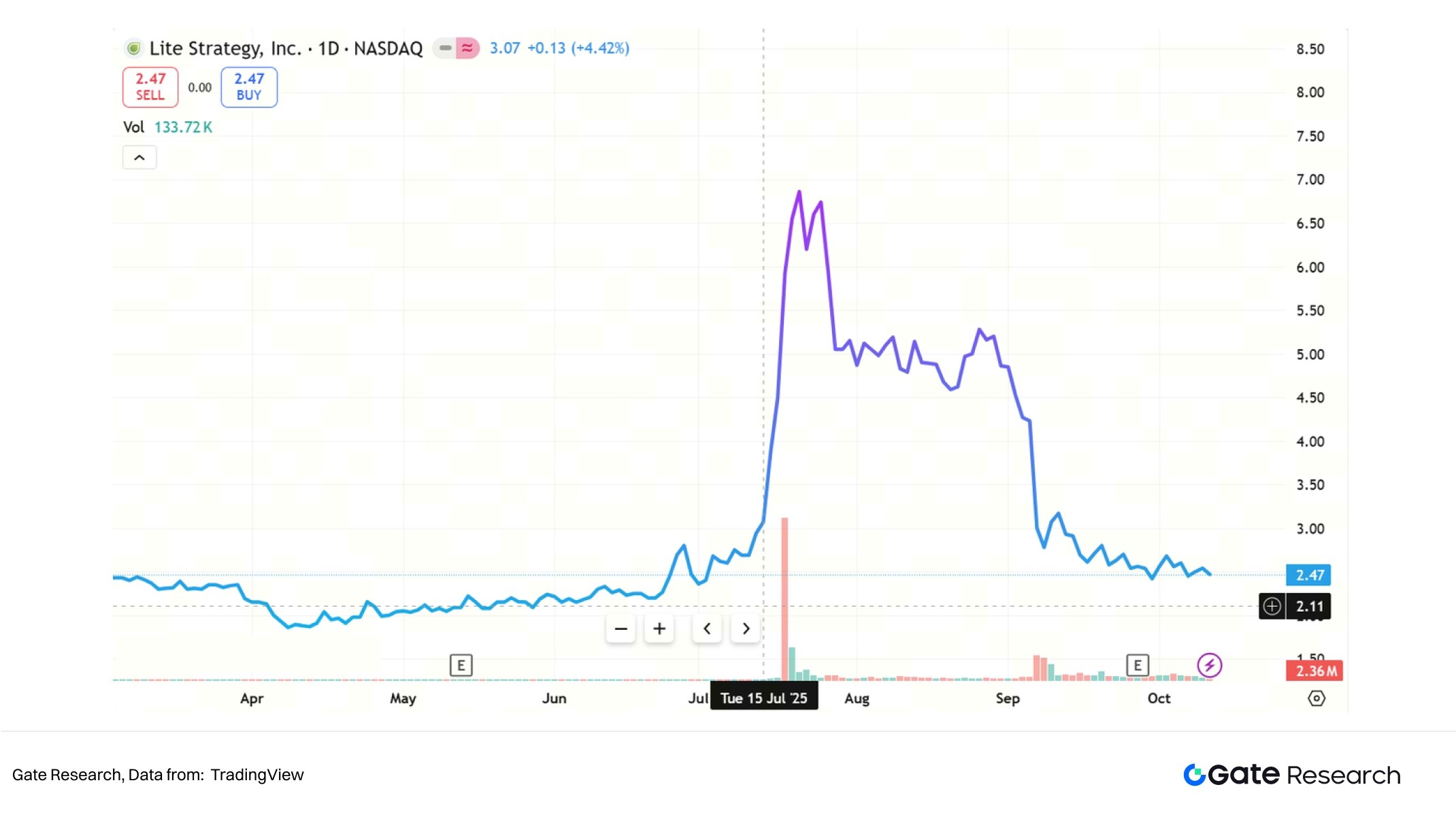

但宣布加密資產的戰略儲備不是拿到了開啟財富密碼的鑰匙,納斯達克或紐交所對市值、資訊揭露要求較高,殼型DAT 若達不到標準,可能最終被迫退市。例如BNB 財庫公司Windtree Therapeutics 的股價在一個月內下跌了90% 以上,不再符合納斯達克每股1.00 美元的最低價格而面臨退市[14]。此外,當下DAT 公司有關資產泡沫、內線交易等質疑聲也層出不窮。 2025 年9 月24 日,SEC 與金融業監理局(Finra)共同宣布,將對200 餘家曾宣布加密財庫計畫的上市公司展開調查,理由是這些公司在發布相關消息前夕普遍出現了「異常股價波動」 [15]。同樣,內線交易的可能存在也導致部分投資者對DAT 的信任開始崩塌。例如,MEI Pharma (後改名Lite Strategy Inc.)在2025 年7 月18 日宣布啟動1 億美元萊特幣財庫策略,但消息公佈之前的7 月16 日左右其股價已經出現異常上漲。

圖11:Lite Strategy 的異常股價波動

儘管2025 年已有超過200 家公司宣布加密財庫策略,涵蓋BTC、ETH、SOL、BNB、TRX 等多條鏈,但資金與估值正迅速向極少數公司與資產集中,頭部效應正在加速形成。我們認為,雖然比特幣DAT 與以太坊DAT 佔據了DAT 公司的大半壁江山,但在每種資產類別中,最後可能只有一到兩家公司可以真正跑出來,其餘項目或許難以構成規模競爭。

2.5 投資者與流動性力

DAT 的估值水準最終取決於市場流動性和投資者結構。從當前投資者結構來看,雖然一些較大的DAT 公司透過將其股票納入追蹤基金來吸引機構買家,但大多數DAT 的買家是散戶投資者。對於散戶來說,透過買入DAT 股票能夠間接參與加密市場,規避直接持幣風險,但同時這也可能是導致更大交易波動的因素之一。

加密基金、家族辦公室等策略性資本,也有透過DAT 配置Web3 資產以獲得槓桿化回報的需求,但這部分機構投資者在不同的DAT 公司中佔比差異化較大。具體來看,大市值、流動性好的公司更容易被公募、退休基金、量化基金配置,以頭部比特幣DAT Strategy 為代表,其機構持股比例相對較高,截至2025 年10 月8 日,機構投資者佔58.84% [16]。在以太坊和其他公鏈ETF 尚未完全開放前,機構投資者往往將DAT 作為合規化加密資產敞口,但相對而言,部分以太坊DAT 與小市值DAT 機構佔比仍然普遍較低,例如Sharplink 的機構投資者佔13.75%,BTCS 的機構投資者佔比僅為3.48%。

從流動性結構來看,DAT 的流動性並不僅取決於其持有的鏈上資產規模,而是取決於投資者結構差異。機構主導型DAT,通常具備更強的資金穩定性和交易深度,其機構投資者多以長期配置或資產替代為目的,對短期市場波動的敏感度較低,因此能在一定程度上緩衝資產拋壓的集中釋放。在市場波動時,這部分DAT 公司更可能採取場外交易或避險方式管理風險,從而在波動期維持更平穩的市值表現。

相反,散戶主導型DAT 公司的流通股更分散,但交易情緒波動劇烈,當市場預期轉向或代幣價格下跌時,容易形成同步化的情緒拋售。因此,一旦這些散戶主導型DAT 集體減倉,其鏈上持倉可能透過流動性不足的去中心化交易所被迅速放大,導致價格「階梯式」下跌。尤其在以太坊等流動性相對分層的資產中,大額財庫持倉的鏈上釋放往往會引發非線性價格反應——即使拋售規模僅佔代幣流通量的極小比例,也可能因市場吸收能力不足而觸發劇烈波動。

整體而言,未來DAT 的融資可持續性取決於其是否能吸引機構型、長週期投資者(如ETF、家族辦公室、主權基金),以降低市場波動下的融資敏感度。我們認為,隨著加密資產和DAT 的合規性以及監管機制進一步完善,未來機構資金進入DAT 的流動性結構有望從情緒驅動轉向資產配置驅動,市場波動性將趨於收斂。

六、結論

DAT 模式作為加密與傳統金融結合的新風向,其本質是「資本市場與鏈上資產的映射機制」。在牛市週期中,標的資產上漲、融資順暢、投資者風險偏好上升,使得DAT 成為典型的估值與情緒雙向放大器。然而,歷史經驗顯示,此模式在熊市環境中極易遭遇融資中斷與資產貶值的雙重壓力,飛輪可能從正向回饋轉為負循環。

DAT 的可持續性最終取決於五個關鍵支柱:1、DAT 公司所選擇的加密資產標的是否具備長期價值與可持續收益能力;2、DAT 是被動持有,還是能主動運作資產創造現金流;3、DAT 公司質量是否擁有主營業務與穩定現金流,為資產波動提供緩衝;4、合規披露、會計準則、公允價值計量變更公司投資者結構的集中度與專業化程度是否經得起流動性的大幅波動。

儘管2025 年已有超過200 家公司宣布加密財庫策略,涵蓋BTC、ETH、SOL、BNB、TRX 等多條鏈,但資金與估值正迅速向極少數公司與資產集中,頭部效應正在加速形成。展望未來,DAT 的贏家不會是數量眾多、以投機為主的“殼公司”,而將是那些能夠在生態建設與資本市場兩端形成穩固飛輪的企業。它們不僅能有效配置資本、產生鏈上收益,還能以透明治理和穩健財務贏得機構投資者的信任。同樣,每條主流資產的賽道裡可能最終只會有一兩個贏家。

DAT 仍處於金融創新的早期階段,其路徑注定伴隨高波動與不確定性。但從更長遠的視角來看,DAT 的價值不在於短期的價格槓桿,而在於能否成為連結加密經濟與傳統資本市場的穩定橋樑。

參考文獻

• [1] YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=b0KU4cJgj6g

• [2] Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/worlds-biggest-business-intelligence-firm-buys-21k-btc-for-250m

• [3] Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/microstrategy-to-raise-400-million-to-buy-even-more-bitcoin

• [4] Bitcointreasuries.net, https://bitcointreasuries.net/

• [5] PR Newswire, https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-now-holds-approximately-500-million-of-ethereum-to-advance-its-ethereum-treasury-strategy-302504282.html

• [6] Coingecko, https://www.coingecko.com/zh/treasuries/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E5%9D%8A/companies

• [7] CoinDesk, https://www.coindesk.com/business/2025/07/08/crypto-treasury-firm-reserveone-going-public-in-1b-spac-deal

• [8] NASDAQ, https://www.nasdaq.com/press-release/mega-matrix-announces-diversify-dat-strategy-basket-leading-stablecoins-and

• [9] AInvest, https://www.ainvest.com/news/solana-news-today-institutional-capital-shifts-public-companies-turn-solana-digital-treasury-standard-2508

• [10] Yellow, https://yellow.com/news/cantor-fitzgerald-sees-dollar250-million-potential-in-solana-treasury-companies

• [11] Coinrank, https://www.coinrank.io/crypto/2-65-billion-solana-dat-plan/

• [12] CoinDesk, https://www.coindesk.com/markets/2025/09/28/from-spacs-to-cash-flow-buys-how-dats-are-plotting-the-next-growth-phase

• [13] Yahoo!Finance, https://finance.yahoo.com/news/strive-semler-scientific-merge-stock-145427057.html

• [14] The Block, https://www.theblock.co/post/367721/nasdaq-to-delist-bnb-token-treasury-company-windtree-therapeutics-for-noncompliance

• [15] Cryptopolitan, https://www.cryptopolitan.com/sec-finra-probe-crypto-treasury-stock-spikes/

• [16] MarketBeat, https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MSTR/institutional-ownership/

Gate 研究院是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台,為讀者提供深度內容,包括技術分析、熱點洞察、市場回顧、產業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。

免責聲明

加密貨幣市場投資涉及高風險,建議用戶在做出任何投資決定之前進行獨立研究並充分了解所購買資產和產品的性質。 Gate不對此類投資決策造成的任何損失或損害承擔責任。