理解LayerFi(Layered Finance):鏈上金融演進的必然邏輯(2025-2030)

- 核心观点:LayerFi是链上金融成熟的必然选择。

- 关键要素:

- 分层架构平衡信任与效率。

- 降低用户门槛,提升体验。

- 适配监管,吸引机构资金。

- 市场影响:推动链上金融主流化发展。

- 时效性标注:中期影响

原文作者:BitMart Founder Sheldon Xia

一些關於鏈上金融未來的思考,寫在2025 年10 月11 日市場劇烈波動後

開篇:讓我們從一個簡單的問題開始

2025 年10 月11 日,加密市場經歷了有史以來最大規模的爆倉事件。如果你正在關注這個領域,或許會問:這樣的波動是否意味著區塊鏈的實驗失敗了?答案肯定是否定的。但我想請你換一個角度思考:在這場極端壓力測試中,哪些系統崩潰了?哪些系統活了下來?哪些系統受到了質疑?更重要的是,哪些系統會變得更強壯?

讓我先介紹一下我的背景。我是BitMart 的創辦人,從2013 年進入區塊鏈產業。過去接近13 年裡,我們的平台處理了數兆美元的交易,服務超過1,200 萬名用戶。我也見證了這個產業從投機狂熱到基礎建設的完整轉變。今天,我想和你分享一個核心觀點:LayerFi 不是權宜之計,而是鏈上金融走向成熟的必然選擇。

要理解這個觀點,我們需要先理解一個更基本的問題:金融體系究竟在解決什麼?

一、金融的本質是效率與信任的平衡遊戲

讓我們先建立一個思考框架。想像你要把錢借給一個陌生人,你面臨兩個核心問題:第一,你要如何相信他會還錢?第二,這個借貸過程能否夠快速、便宜,讓雙方都覺得值得?這就是金融體系三百年來一直在解決的兩大命題:信任和效率。

回顧:金融體系如何建立信任

讓我們快速回顧一下歷史。 1717 年,英國確立金本位制,以黃金這種稀缺的實體資產來擔保貨幣價值。這是人類第一次用"看得見摸得著"的東西來解決信任問題。你可以把它想像成:我給你一張紙幣,但這張紙幣背後有真實的黃金作為支撐,你隨時可以去兌換。

到了1944 年,布雷頓森林體系建立,信任機制變得更複雜了。美元與黃金掛鉤,其他國家貨幣與美元掛鉤。這就像搭建了一個信任金字塔:黃金在最底層,美元在中間,其他貨幣在頂端。但這個體系在1971 年崩塌,尼克森宣布美元不再與黃金掛鉤。從此,信任開始從"物理資產"轉向"制度承諾"和"市場機制"。

同時,效率的提升也在進行。 20 世紀60 年代,電腦化清算系統出現,金融交易從人工撮合變成電子化處理。想想看,以前要完成一筆交易,交易員需要在交易所大廳裡手舞足蹈地喊價;現在只需要點擊滑鼠。這是科技如何提升效率的經典案例。

這裡有個重要的認知:每一次金融體系的重大變革,本質上都是在重新平衡效率與信任的關係。

傳統金融的困境:信任成本侵蝕效率,摩擦係數持續上升

現在讓我們來看看目前的傳統金融系統。它的核心邏輯是:透過中介機構來建立信任。銀行、交易所、清算所、託管機構,這些中介就像一個個"信任節點",為交易雙方提供擔保。

這個系統在工業化時代運作得很好。但在數位化、全球化的今天,問題開始顯現。讓我給你舉個具體例子:

假設你在中國,想給美國的朋友轉帳1 萬美元。這筆錢需要經過你的開戶行、代理行、收款行等多層機構。每一層都要收費,每一層都要進行合規審查。整個流程可能需要1 到3 個工作天,手續費可能高達數十數百美元。更重要的是,你無法即時看到你的錢在哪裡,你只能"相信"這些中介機構會妥善處理。

全球金融機構每年在合規方面的支出達到數千億美元,佔大型機構營運成本的約15%。這是什麼概念?這意味著你每次使用金融服務,都有相當一部分成本用在了"證明這個系統是可信的"上面,這就是它們的摩擦係數。

思考一下:如果有一種技術可以降低信任成本,同時維持甚至提升效率,會發生什麼事?

區塊鏈的突破:用演算法取代中介

這就是區塊鏈技術的意義。 2008 年,中本聰發表了比特幣白皮書,提出了一個革命性的想法:我們可以用"分散式帳本+工作量證明」來建立信任,而不需要依賴中介機構。

讓我用一個類比來解釋這個概念。傳統金融就像一個中心化的圖書館,所有的帳本都由圖書館員保管,你要相信管理員不會竄改記錄。而區塊鏈就像把這個帳本複製了成千上萬份,分發給所有人。每當有新的交易,所有人的帳本都會同步更新。如果有人想篡改記錄,他需要同時修改成千上萬份帳本,這在技術上幾乎不可能。

2013-2015 年,以太坊的出現進一步推動了這場革命。 Vitalik Buterin 引入了"智能合約"的概念。這意味著金融規則可以寫成程式碼,自動執行。還是用剛才的例子:你想給美國朋友轉賬,智能合約可以自動檢查你的餘額、執行轉賬、更新雙方賬戶,整個過程不需要任何中介,幾分鐘就能完成,手續費可能只要幾美元。

到2025 年10 月,DeFi(去中心化金融)的總鎖倉量已經達到1,600 億美元,去中心化交易所的單日交易量高峰達到800 億美元。這些數字證明:用演算法取代中介,不只是一個理論,而是正在大規模實踐的現實。

但是,純粹的去中心化遇到了新問題

這裡我需要幫你理解一個關鍵的轉捩點。雖然DeFi 在技術上實現了去信任化,但它暴露出一個新的矛盾:體驗與信任似乎無法兼得。

例如:純粹的DeFi 要求用戶自己使用類似MetaMask 的自託管錢包,管理私鑰和助記詞。這就像給你一把保險箱的鑰匙,但告訴你:如果你弄丟了這把鑰匙,或者寫錯了密碼,你的所有資產都會永遠丟失,沒有任何人可以幫你找回來。這對技術小白來說,門檻太高了。

另一方面,純粹的中心化交易所雖然使用方便,但你需要完全信任這個平台不會挪用你的資產。歷史上已經發生過多次中心化交易所倒閉或跑路的事件,用戶損失慘重。

這就引出了我們今天的主角:LayerFi。它試圖回答一個問題:我們能否在保持去中心化信任的同時,提供中心化的使用者體驗?

二、理解LayerFi 的創新架構

現在讓我們深入理解LayerFi 到底是什麼。很多人簡單地認為LayerFi 就是CeFi(中心化金融)和DeFi(去中心化金融)的混合體,是一種妥協方案。但這種理解比較膚淺。

LayerFi 的核心設計哲學:分層架構

讓我先用一個你很熟悉的類比來打開思路。想像你正在使用一個電商平台,例如亞馬遜。你看到的前端介面是精心設計的——簡潔易用,你可以輕鬆瀏覽商品、下單、付款。但在後端,有極為複雜的庫存管理系統、物流調度系統、支付清算系統在運作。這些系統你不需要看見,也不需要理解它們的細節。

LayerFi 採用的正是這種想法:使用者可見的前端追求極致體驗,使用者看不見的後端錨定去中心化信任。但這不是簡單的"前後端分離",而是更深層的架構創新。

讓我再用另一個類比來幫你理解這種創新的本質。想像一座現代化的摩天大樓。地基深埋地下,承載著整棟建築的重量,必須極其堅固,可能需要幾年才能建好,但一旦建成就牢不可破。主體結構則需要足夠強大來支撐各種功能,但不需要像地基那樣過度設計。而頂樓的觀景餐廳,則是優雅精緻的,提供極致的使用者體驗。

沒有人會質疑為什麼地基和餐廳使用不同的材料和設計——因為它們要解決的問題根本不同。 LayerFi 正是將這種工程智慧應用到金融架構中。

LayerFi 的三層架構詳解

現在讓我具體拆解這個架構。 LayerFi 將整個金融體系分成三個層次,每一層都有明確的職責和最適合的技術方案。

第一層:結算層(Settlement Layer)-信任的基石

這是整個系統的地基,負責最終的資產結算和安全保障。在這一層,我們追求的核心目標是去中心化和絕對安全,而不是速度。就像銀行的金庫,我們寧願它慢一點、複雜一點,但必須絕對安全。

在技術實現上,這一層通常是以太坊主網或其他成熟的Layer 1 區塊鏈。所有關鍵的資產託管、所有權驗證都在這一層完成。你的資產透過智能合約鎖定在這裡,這些合約是完全透明的、可驗證的、不可篡改的。平台沒有權限觸碰這些資產,只有你透過密碼學簽名才能轉移它們。

這一層的設計哲學是:慢一點沒關係,貴一點也可以接受,但必須牢不可破。就像你不會因為銀行金庫的門太厚、開啟太慢而抱怨——因為這正是安全的保證。

第二層:執行層(Execution Layer)-效率的引擎

這是系統的中間層,負責處理大量的日常交易和計算。在這一層,我們追求的是高性能和低成本。這就像建築的主體結構,需要足夠強大來支撐各種功能,但不需要像地基那樣過度設計。

技術上,這一層通常採用Layer 2 擴容方案,例如Optimistic Rollup 或ZK-Rollup。這些技術的核心思想是:把大量交易在鏈下高效處理,然後只把最終結果打包提交到結算層。就像一家公司的各個部門每天處理大量業務,但只需要定期向總部報告總結結果。

讓我給你舉個具體例子。假設你在LayerFi 平台上進行高頻交易,每秒鐘可能有數十筆交易。如果每筆交易都要在以太坊主網上確認,你會因為高昂的Gas 費(可能每筆幾十美元)和緩慢的確認速度(可能需要幾分鐘)而崩潰。但透過執行層,這些交易在Layer 2 上瞬間完成,費用只要幾美分,速度達到毫秒。然後系統會定期將大量交易的結果打包提交到結算層,確保最終的安全性。

這種設計讓你既獲得了速度和成本優勢,又保持了最終的去中心化安全保障。這不是妥協,而是在不同層面實現各自的最優解。

第三層:應用層(Application Layer)-體驗的介面

這是使用者直接接觸的層面,負責提供友善的互動介面和豐富的功能。在這一層,我們追求的是極致的使用者體驗。這就像摩天大樓頂層的餐廳,必須優雅、舒適、易於使用。

在這一層,平台可以採用中心化的方式來優化體驗,因為這一層不涉及資產控制權。

你可以用手機號碼或信箱註冊,而不需要理解什麼是私鑰。你可以透過客服獲得即時幫助,就像使用傳統的金融APP 一樣。系統會自動處理複雜的技術細節:Gas 費的計算和墊付、地址格式的驗證、交易路徑的最佳化、即時的行情分析和風險提示。這一切都是為了讓你的體驗盡可能流暢。

但這裡有個至關重要的設計原則:雖然這一層是中心化的,但它沒有權限觸碰你的資產。就像餐廳的服務生可以為你點餐、倒水、介紹菜色,但他們無法從你的錢包裡拿錢。你的資產始終鎖定在第一層的智能合約中,只有你自己透過密碼學簽名才能轉移。

平台在這一層能做的,只是幫你建立交易指令、提供介面、優化體驗。但執行這些指令的最終權力,永遠在你手中。

分層設計的精妙之處:打破不可能三角

現在讓我幫你理解為什麼這個分層架構是一個突破性的創新,而不是簡單的折衷。

傳統的區塊鏈系統面臨一個著名的"不可能三角":去中心化、安全性、性能,三者無法同時達到最優。如果你選擇極致的去中心化和安全性(像比特幣),你就要犧牲性能;如果你選擇高效能(像某些新公鏈),你就要在去中心化程度上妥協。

LayerFi 透過分層設計打破了這個困局。關鍵洞察在於:不同的功能對這三個維度的要求是不同的。

資產託管必須去中心化和安全,但可以慢一點——所以我們把它放在結算層。日常交易需要高性能和低成本,但可以適度降低去中心化程度——所以我們把它放在執行層,同時透過定期提交結果到結算層來確保最終安全。使用者介面需要極致體驗,可以完全中心化——所以我們把它放在應用層,但絕不給它資產控制權。

這就像現實中成功的物流系統。對於普通包裹,使用標準流程,追求效率;對於貴重物品,啟用特殊保護流程;而在最終的核心清算和責任認定環節,則有嚴格的製度保障。每一層都針對特定需求優化,整體實現了成本、效率和安全的平衡。

10·11 事件的實戰驗證:架構優勢的真實展現

現在讓我們回到文章開頭的問題:為什麼在10 月11 日的極端行情中,某些系統崩潰了,而某些架構的平台卻表現穩健?

傳統的中心化交易所在集中清算壓力下,容易出現系統性風險傳導。就像骨牌,一個環節出問題,整個系統都會受影響。而且在極端情況下,平台可能會出於自身利益考慮,採取不透明的風控措施,甚至惡意爆倉。使用者完全依賴平台的"善意",但在生死存亡時刻,平台的"善意"往往不可靠。

純去中心化的DeFi 雖然不存在平台作惡的風險,但在鏈上執行延遲、用戶需要自主管理風險的情況下,許多用戶無法及時應對市場變化。當Gas 費在極端行情中暴漲到幾百美元時,一般用戶根本無法操作。當清算價格觸發時,用戶可能因為技術問題無法及時追加保證金,導致損失擴大。

LayerFi 的分層架構在這種情況下展現出獨特優勢:

中心化前端可以快速回應,維持流動性和服務連續性,幫助使用者及時調整部位。系統可即時提供風險預警、自動調整Gas 費策略、最佳化交易路徑。這些功能需要強大的中心化伺服器支持,但它們確實能在關鍵時刻救命。

去中心化後端則透過智慧合約保障清算過程的透明性和公正性,避免人為幹預。你可以即時驗證平台是按照既定規則執行清算,而不是暗箱操作。即使平台的前端伺服器崩潰,你的資產依然安全地鎖定在鏈上,按規則執行,你可以透過其他方式直接與智能合約互動來取回資產。

這就像一艘船在暴風雨中航行:船長(中心化前端)需要靈活應對變化,及時調整航向,指揮水手應對各種突發情況;但船體結構(去中心化後端)必須堅固可靠,不能因為船長的決策而改變基本的物理規則。船長可以決定走哪條航線,但他無法改變船體材料,無法讓鐵船突然變成紙船。

思考一下:這種架構是妥協嗎?不,這是在不同層面實現最優解的系統性創新。它讓你既擁有專業服務的支持,也保留最終的資產控制權。

三、LayerFi 為什麼主導未來五年

現在你可能會問:既然純DeFi 在理論上更完美,為什麼LayerFi 會主導未來?讓我從三個維度來解釋。

第一個維度:用戶門檻決定市場邊界

讓我們先做一個思考實驗。想像鏈上金融要從現在的2,500 萬月活用戶成長到1.5 億月活用戶。這需要什麼?

答案很簡單:降低使用門檻。絕大多數人不是技術專家,他們不想理解什麼是私鑰、助記詞、Gas 費。他們只想要一個簡單好用的金融服務。就像大多數人使用Paypal,微信支付,他們不需要理解背後的支付清算技術,他們只需要掃一掃。

純DeFi 的使用門檻注定了它只能服務小眾群體。助記詞一旦遺失,資產永久找不回來,大量的互動暗藏不可控的安全風險,對一般使用者來說是不可接受的風險。手動設定Gas 費,稍有不慎就會導致交易失敗或支付過高費用。地址輸錯一個字符,資產就會送到錯誤的地址,永遠無法找回來。

LayerFi 透過"後端複雜隱藏化、前端互動簡化"解決了這個問題。使用者享有Web 2 級的體驗,但底層安全性由Web 3 技術保障。這是實現大規模普及的前提。

重要的洞見:科技的成功不在於它有多先進,而在於它能服務多少人。

第二個維度:機構資金的入場邏輯

現在讓我們來看看機構投資者的觀點。傳統金融機構管理著數十兆美元的資產,他們對鏈上金融充滿興趣,但有兩個核心疑慮:

第一,責任主體不明確。純DeFi 的匿名治理結構意味著如果出現問題,找不到負責人。這與金融監理的基本要求相衝突。想像一下,如果一個退休基金要把資金投入一個完全匿名治理的協議,監管機構會同意嗎?董事會會同意嗎?

第二,資產託管的安全性無法被驗證。機構需要的是可審計、可追溯的託管方案,需要有第三方審計,需要有明確的合規流程。

LayerFi 解決了這些問題。前端有明確的營運主體,可以承擔法律責任。後端雖然去中心化,但所有交易記錄都在鏈上,完全透明可追溯。資產託管由智能合約執行,同時有第三方審計機構定期審計。

2025 年,鏈上RWA(真實世界資產)規模從86 億美元成長到300 億美元,成長249%。其中大部分專案採用的就是LayerFi 架構。為什麼?因為貝萊德這樣的傳統金融巨頭,需要的正是這種"合規可監管+技術可信賴"的混合架構。

如果未來五年RWA 規模要成長到5 兆美元,LayerFi 將是機構資金入場的必經之路。

第三個維度:監理適配性決定生存空間

最後,讓我們來談談監管。這可能是最容易被低估,但最終決定性的因素。

全球監管機構對加密資產的態度正在從"觀望"轉向"規範"。他們的核心訴求是:在不扼殺創新的前提下,實現風險可控制和責任可追溯。

純DeFi 因為缺乏治理主體,難以落實KYC(了解你的客戶)、AML(反洗錢)等基本監理要求。監管機構面對一個完全匿名的協議,無法實施有效監管。

純CeFi 雖然可以被監管,但因為過度中心化,存在單點風險。平台可能挪用客戶資產,可能操縱市場,需要持續強烈的監管。

LayerFi 透過分層架構實現了與監管的有效相容。前端執行KYC、AML 等合規要求,監管機構可以清楚知道誰在使用這個平台。後端的鏈上記錄完全透明,監管機構可以即時追蹤資金流向,防範洗錢和恐怖主義融資風險。

讓我給你一個歷史類比:1998 年,PayPal 的出現。它沒有試圖顛覆銀行體系,而是作為傳統銀行系統和網路支付之間的橋樑,在合規框架內推動了電子支付的大規模普及。

LayerFi 扮演的是類似的角色:它是去中心化理想與監管現實之間的橋樑,是鏈上金融走向主流化的可行路徑。

四、支撐LayerFi 生態的四大基石

現在讓我們深入理解LayerFi 生態是如何運作的。我喜歡用建築來類比:如果模組化架構是骨架,那麼RWA、可組合性、安全體系和合規框架就是支撐這棟建築的四根柱子。

第一根柱子:RWA——連結虛擬與現實的價值錨點

讓我先問你一個問題:DeFi 早期為什麼會被認為是「空中樓閣」?因為它主要依賴BTC、ETH 等加密原生資產,這些資產的價值波動劇烈,與實體經濟幾乎沒有關聯。

想像一下:當全球股市崩盤時,比特幣可能暴漲;當聯準會升息時,以太坊可能會暴跌。這種與傳統經濟的脫節,使得DeFi 難以成為真正的金融基礎設施。

RWA(真實世界資產)的引入改變了這個情況。透過區塊鏈技術,我們可以將國債、股票、票據、房地產、貨幣基金、大宗商品等傳統資產進行代幣化,讓它們可以在鏈上流通和交易。

讓我用一個具體例子來說明。貝萊德推出的BUIDL 基金,投資於代幣化的美國公債。這意味著:一個在新加坡的普通投資者,可以用幾千美元購買美國國債的代幣化份額,享受美國國債的穩定收益。在傳統金融體系中,這需要複雜的跨國流程和高昂的門檻。

2024 年初,鏈上RWA 規模只有86 億美元。到了2025 年9 月,這個數字突破300 億美元,成長249%。為什麼成長這麼快?因為監管逐漸明朗,科技逐漸成熟,最重要的是,傳統金融機構開始認真看待這個領域。

RWA 不僅為鏈上金融注入了穩定的價值支撐,更重要的是,它建立了鏈上金融與實體經濟之間的橋樑。

第二根柱子:可組合性-金融世界的樂高積木

現在讓我幫你理解一個更抽象但更重要的概念:可組合性。這是鏈上金融區別於傳統金融的核心基因。

在傳統金融中,如果你想組合不同的金融產品,需要與多個機構打交道,簽署多份合同,通過多個系統。例如,你想做一個"套利策略":在A 平台借款,在B 平台買入資產,在C 平台賣出,再在A 平台還款。這個過程可能需要幾天時間,涉及多個帳戶,操作複雜且風險高。

在鏈上金融中,這一切都可以在一筆交易中完成。不同的協議、資產、功能就像樂高積木,可以自由組合。這被稱為"可組合性"。

讓我用三個層次來解釋可組合性:

形態可組合性:這是最基礎的。就像USB 介面是標準化的,任何USB 設備都可以插入任何USB 介面。在鏈上,所有的代幣都遵循同樣的標準(如ERC-20),所有的協議都提供標準化的介面。這樣,USDC 可以在Uniswap 交易,也可以在Aave 借貸,無需任何適配。

句法可組合性:這就像程式語言中的函數呼叫。你可以把Uniswap 的交易功能、Aave 的借貸功能、Compound 的利率機制組合起來,創造出全新的金融產品。開發者可以像搭積木一樣,組合現有的模組。

原子可組合性:這是最高級的。多個操作可以在一筆交易中"全成或全敗"。要麼所有步驟都成功,要麼全部回滾。這樣就避免了中間環節的風險敞口。就像骨牌,要嘛全部倒下,要嘛一個都不倒。

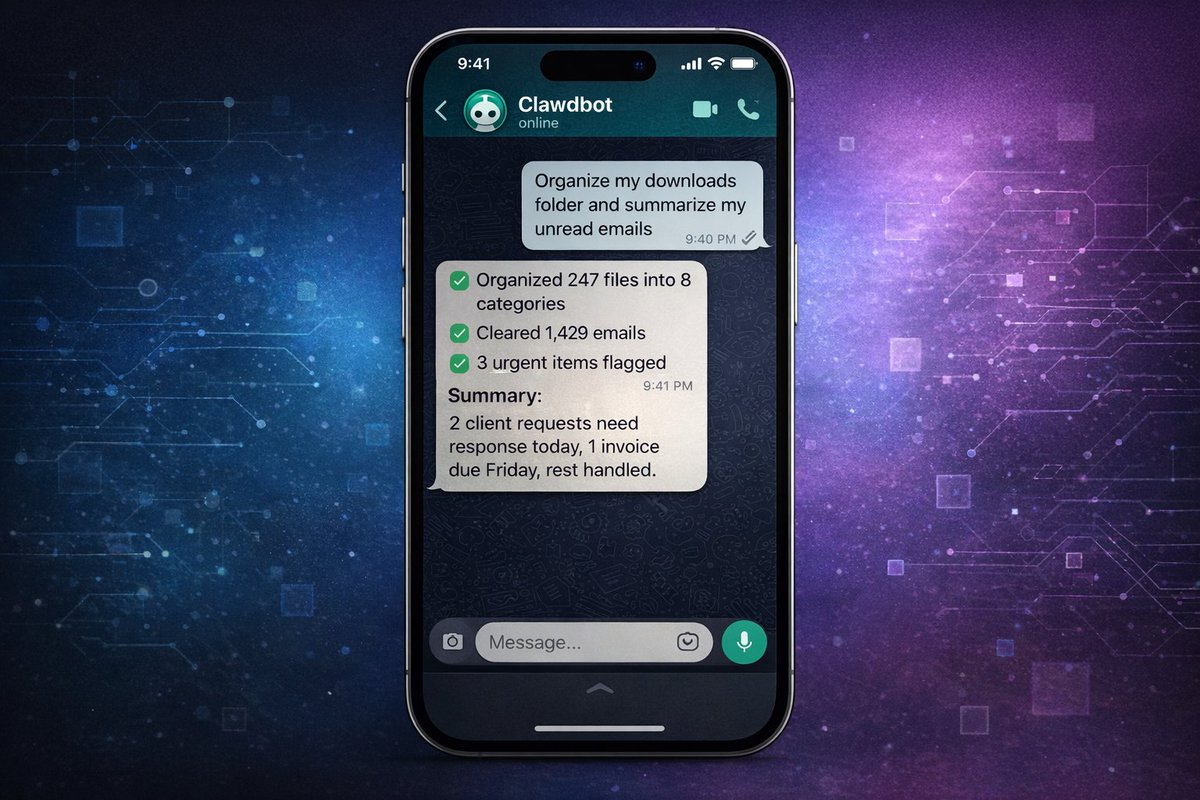

現在,AI 技術的引入讓可組合性進入了一個新階段。 AI 代理可以即時監測市場,自動組合最優的協定和策略。例如,當市場波動加劇時,AI 可以自動將你的資產從高風險的槓桿交易轉移到穩定幣理財;當出現套利機會時,AI 可以自動調用閃電貸和DEX 模組完成套利。

可組合性讓鏈上金融從"可程式金融"演化為"自驅動金融",這是傳統金融無法想像的創新向度。

第三根柱子:安全體系-信任的技術基礎

讓我們坦誠地面對一個問題:安全風險是鏈上財務最大的挑戰之一。 2025 年上半年,DeFi 產業因各種安全問題損失了數億美元。如果連基本的安全都保障不了,再好的架構都是空談。

LayerFi 如何面對這個挑戰?答案是:建立多層次的安全防禦體系。

事前預防:所有新項目在上線前,透過權威或市場認可的安全機構的安全審計與評級。這就像建築物在投入使用前必須通過消防驗收一樣。審計內容包括程式碼邏輯漏洞、權限控制缺陷、資產安全風險等。對於核心協議,還需要進行形式化驗證,透過數學方法證明程式碼邏輯的正確性。

對於RWA 項目,除了技術審計,還需要進行鏈下資產盡調。例如,代幣化債券需要驗證發行方的信用評級,貨幣化基金的真實性,股票,票據等託管機構的合法性,房地產需要核實產權證明和估值報告。

事中監控:平台即時監測鏈上交易行為。如果偵測到異常資金流,例如大額轉帳、頻繁小額轉帳(洗錢特徵)等,系統會自動觸發預警。在必要時,可以增加凍結權限,對帳戶凍結或暫停交易,配合審查監管要求。

同時,一些平台也引進了鏈上保險機制。用戶可以購買保險,如果因為智能合約漏洞導致損失,保險會進行賠償。

事後處置:如果真的發生了安全事件,平台有明確的賠償機制。透過收入池或保險基金對受影響的用戶進行補償。這彌補了純DeFi 模式下"損失自負"的缺陷。

這套體系的核心理念是:我們無法保證永遠不出問題,但我們可以在問題發生前盡量預防,發生時及時回應,發生後妥善處理。

第四根柱子:合規架構-長期發展的製度保障

最後,讓我們來談談合規。很多人認為合規是對創新的束縛,但我想換個角度:合規是長期發展的入場券。

想像你要開餐廳。你可以選擇不辦營業執照、不接受衛生檢查,這樣可以省下很多成本和麻煩。但結果是什麼?你可能隨時會被查封,顧客不敢來,你永遠做不大。相反,如果你主動合規,雖然前期成本高一些,但你獲得了長期經營的合法性,顧客信任你,你可以做大做強。

LayerFi 的合規框架是怎麼樣的?

用戶端:執行適度的KYC 和AML 要求。用戶註冊時需提供身分證明,大額交易需額外驗證。這不是為了限制用戶,而是為了防止平台被用於洗錢、恐怖組織、兒童色情等等。

平台端:積極申報平台的財務狀況、風控措施、使用者資金管理等,建議採取註冊制,而非設立嚴格複雜繁瑣的監管體系。

資產端:RWA 代幣化產品必須透過持牌機構合作發行,原生資產可以除外,未來的數據資產再另行討論。例如,代幣化美國國債必須由持有相關執照的金融機構發行和託管。

有些平台甚至建立了完善的合規報告系統。用戶可即時查看平台的資產證明,監管機構可以隨時調閱交易記錄。所有的資產託管資訊都在鏈上,完全透明。

合規不是約束,而是鏈上金融走向主流、獲得更廣泛認可的必經之路。

五、展望2030 年的金融圖景

現在,讓我們把目光投向未來。基於當前的趨勢和技術演進,我們可以合理預測未來五年會發生什麼。

數字會說話:萬億級市場的崛起

先看一些關鍵數據。 Grand View Research 預測,全球DeFi 市場規模將從2025 年的269.4 億美元成長到2030 年的2,311.9 億美元,年複合成長率高達53.7%。

但這還只是用收入計算的。如果我們看實際控制的資產規模,預測會更激進。我認為到2030 年,DeFi 總鎖倉量將從目前的1,600 億美元增加到2 兆美元。更重要的是,RWA 規模將從300 億美元暴增到5 兆美元,其中LayerFi 平台貢獻的比例會超過80%。

用戶數量也會有質的飛躍。從目前的2,500 萬月活用戶成長到1.5 億月活用戶。這個滲透率相當於2015 年行動支付的早期水準。

這意味著:鏈上金融將從專業人士的工具變成普通人的日常金融服務。

技術演進的三個階段

讓我幫你理解這個成長會如何實現。我把未來五年分為三個階段:

第一階段(2025-2026):基礎建設攻堅期

這個階段的核心任務是夯實基礎。 Layer 1 的高效能金融公鏈+ Layer 2 技術將成為主流,超過70%的交易會在二層網路完成,Gas 費用降到幾美分的水平。想像一下,現在在以太坊主網上做一筆交易可能要花幾十美元的Gas 費,未來只需要幾美分,或者在Sol、hyper 等高性能能公鏈上捨棄一定的去中心化,換來低費率的Gas 費。

同時,帳戶抽象技術會讓使用者體驗發生質變。你不再需要記憶助記詞,可以用手機號碼、信箱或社群帳號登入錢包,或是NFT、身分Token。如果忘記密碼,可以透過"社交恢復"機制找回,就像找回微信密碼一樣簡單。

這個階段的目標是:讓使用鏈上金融和使用Paypal,微信支付一樣簡單。

第二階段(2027-2028):應用爆發期

當基礎設施成熟後,應用層會迎來爆發。 RWA 資產種類將大幅擴展,不僅包括國債,還會涵蓋核心城市的商業房地產、中小企業信貸等。代幣化國債的規模預計將突破1 兆美元。

傳統金融機構會深度參與。想像:你在銀行APP 裡,除了可以購買傳統理財產品,還可以一鍵購買鏈上理財產品;你在券商APP 裡,除了可以買賣股票,還可以交易代幣化證券。

比較有趣的是AI+LayerFi 的融合。 AI 代理會成為你的"智能理財顧問",根據你的風險偏好自動配置資產。當市場波動時,AI 會自動幫你調倉;當出現套利機會時,AI 會自動執行策略。

這個階段的特點是:鏈上金融和傳統金融的邊界變得模糊,用戶甚至感覺不到自己在使用區塊鏈技術。

第三階段(2029-2030):生態成熟期

到了這個階段,全球會形成統一的技術標準和監管架構。不同國家、不同平台開發的模組可以無縫對接。監管體系趨於一致,跨國業務不再需要重複合規。

鏈上金融會涵蓋複雜的結構化金融產品。代幣化的債券、房地產可以直接與收益模組、保險模組、信貸模組互動,形成與傳統金融相當的產品複雜度。

這個階段的標誌是:鏈上金融成為全球金融基礎設施的一部分,與傳統金融體系共生共存。

不同參與者的機會在哪裡

對於一般使用者:你不需要成為技術專家,只需要選擇一個可信任可靠的LayerFi 平台,就可以參與過去只有機構才能參與的投資。例如,你可以用幾百塊USDC 或USDT 購買代幣化的美國國債,股票,貨幣基金獲得相對高品質的資產和收益;你可以參與海外房地產的投資,而不需要親自去當地。

同時,你也可以透過參與平台治理獲得代幣激勵,分享平台成長的紅利。

給傳統金融機構:LayerFi 是你們數位轉型的最佳工具。短期內,你們可以將部分後台流程遷移到鏈上,大幅降低成本;中期可以推出線上線下結合的融合型產品,提升競爭力;長期可以搭建自己的LayerFi 模組,開拓全球市場。

重要的是:你們不需要顛覆自己,只需要把LayerFi 當作業務拓展的工具。

對於監管機構:建議實施風險分級監管,對不同風險等級的項目採用不同的監管強度。推廣監理沙盒,讓創新項目在可控環境中試驗。推動國際標準統一,避免監理套利,優先註冊制。

結語:金融的未來是共生,不是顛覆

讓我們回到最初的問題:LayerFi 是什麼?它是妥協嗎?

我希望你已經理解:LayerFi 不是妥協,而是在更高維度中實現的平衡。它不是簡單地在中心化和去中心化之間折中,而是在不同層次實現各自的最優解。

當2030 年到來,DeFi TVL 突破2 兆美元,RWA 規模觸及5 兆美元時,我們會發現:LayerFi 並沒有顛覆傳統金融,而是建立了一個共生的生態。

想像這樣一個場景:非洲的農民可以透過手機直接參與全球資本市場;紐約的投資者可以輕鬆投資亞洲的房地產項目;普通人可以享受到過去只有機構才能獲得的金融服務;閒置資金可以在全球範圍內快速流向最需要的地方。

在這個場景中,傳統金融的合規和用戶信任,與鏈上金融的透明和高效,完美地融合在一起。金融服務變得像搭積木一樣靈活,金融系統變得像網路一樣開放。

10 月11 日的市場恐慌終會平息,但LayerFi 推動的這場變革不會停止。未來3 到5 年,那些深耕LayerFi、聚焦RWA 和使用者體驗的項目,將成為業界的領導者。而一般參與者,只需要選擇合規的平台,就能分享這場改變的紅利。

金融的未來,不是效率與信任的二選一,而是兩者的協同共贏;不是中心化與去中心化的對立,而是兩者的優勢互補。

LayerFi,正是通往這個未來的關鍵橋樑。而現在,正是我們開始這段旅程的最佳時機。

PS:

1. 鏈上運算已經相對成熟,鏈上的去中心化儲存可能是未來5 年後的新關鍵組成。

2. 超過RWA 資產的之外更大的資產類別是未來人類社會行為上鍊所產生的社會生產數據。我們下一篇聊聊。

3. 我覺得Defin 是未來,LayerFi 是這個演變過程中的必經階段。

4. 我們也在做L 1 的高性能公鏈大家敬請期待。

5. 我們的BitMart Card 很好用,歡迎大家來申請。 https://www.bitmart.com/bitmart-card

6. 我們的美國站將會在10 月內上線。上線日將會合法為全美49 個州的用戶提供數位資產交易服務。歡迎大家保持關注。