2025年最精彩的幣圈產品商戰,誰能笑到最後?

- 核心观点:pump.fun与Raydium竞争引爆meme发射台大战。

- 关键要素:

- pump.fun推出PumpSwap,挑战Raydium。

- Raydium推出LaunchLab及Letsbonk.fun反击。

- 双方手续费收入此消彼长,竞争激烈。

- 市场影响:推动meme币生态创新与竞争。

- 时效性标注:中期影响。

pump.fun vs Letsbonk.fun 的「meme 發射台大戰」已經可以提前預定本年度最精彩的加密故事之一。轉眼間,我們已經來到了9 月初,pump.fun 重新在這場你來我往的競爭中佔據了優勢。

當思考「meme 發射台大戰」是如何開始的時候,我的第一個反應是,pump.fun 在2024 年到今年初一整年的輝煌表現,牽動了眾多項目方「分蛋糕」的慾望。

實際上,這場「meme 發射台大戰」,並不是單純的資產發行平台與資產發行平台之間的戰爭。在pump.fun 推出PumpSwap,變成了資產發行+交易平台的那一刻,這場競爭就已經不可避免。而對上的雙方,是pump.fun,和Raydium。

蜜月期

pump.fun 與Raydium 曾經是共生的關係。在PumpSwap 誕生前,pump.fun 作為meme 幣的發行平台,當其上的新meme 幣市值達到69000 美元後,就會遷移到Raydium 進行交易。

過去新進場的meme 玩家容易感到疑惑的「內盤」和「外盤」,一個相同的幣卻有兩個不同的合約地址,正是由這個流程所導致的。

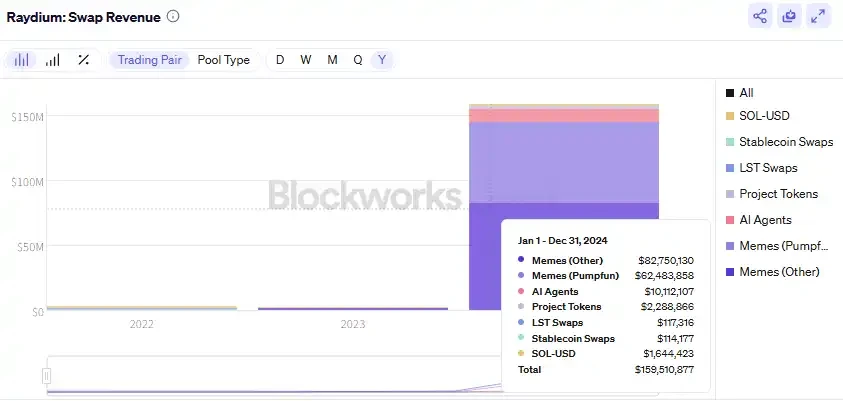

2024 年,不只是pump.fun 的黃金時代,也同樣是Raydium 的黃金時代。根據Blockworks 的數據,Raydium 在2024 年交易費收入約1.6 億美元,是2023 年的5 倍以上。這其中,來自meme 幣交易的收入就達到了約1.45 億美元,超過了全年收入的90%。在這其中,來自pump.fun 的meme 幣貢獻了約6.25 千萬美元的收入,佔meme 幣收入的約43%,佔總收入的約39%。

對Raydium 來說,pump.fun 猶如一台飛快發展的「印鈔機」,站在流動性的上游,而自己則穩穩地坐在流動性的下游。你吃一邊,我吃一邊。

分道揚鑣

雙方的蜜月期一直持續到了今年的2 月下旬。

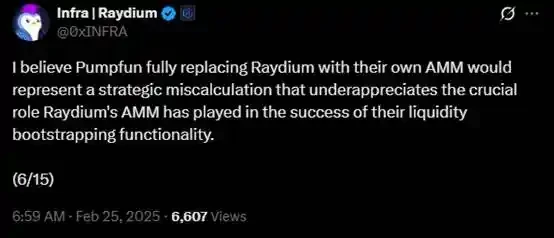

2 月24 日,Twitter 上有人發現pump.fun 正在測試自家的AMM 流動性池。第二天,Raydium 核心貢獻者@0 xINFRA 就發表了一篇長長的推文銳評此事。這篇長推文其實已經帶著很濃的火藥味,基本上就是在強調是Raydium 在pump.fun 的成功中起到了巨大作用、Raydium 在近段數據來看沒有那麼依賴pump.fun 等。他最犀利的言詞是下圖這段:

「pump.fun 用自己的AMM 取代Raydium 是一個戰略誤判」

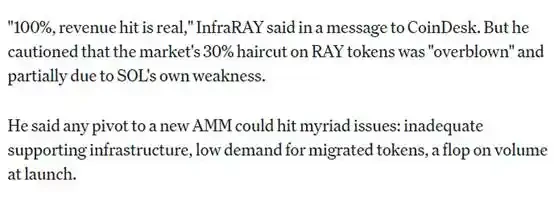

在回覆CoinDesk 時,@0 xINFRA 持續表示對Raydium 來說分手沒那麼糟糕,並表達他對pump.fun 的擔憂,「任何新的AMM 都可能遇到無數問題:基礎設施不完善、遷移代幣需求低、交易量下降。」

這個消息實打實對Raydium 的幣價造成了打擊,$RAY 遭遇了近30% 的跌幅,從4.2 美元跌破了3 美元。下跌一直持續到了4 月中旬,最低曾經跌到1.5 美元附近。

3 月21 日,pump.fun 正式官宣了PumpSwap,從此pump 出來的幣不再有了內外盤之分。但在PumpSwap 被官方宣布的2 天前,3 月19 日,Cointelegraph 就爆出,Raydium 即將推出自家的發射台,名為「LaunchLab」。

Raydium 方面的官宣直到接近一個月後才姍姍來遲。 4 月16 日,Raydium 正式宣布了LaunchLab。

曾經「哥哥你站船頭呀,妹妹我坐船尾」的甜蜜不再。這兩個在2024 年Solana meme 幣狂潮中的最大贏家,一個順流而下,一個逆流而上,各自向對方把持的領地亮劍。

大戰

您可能會感到疑惑,Raydium 的這個LaunchLab 也沒搞出什麼聲量,meme 發射台大戰的主角不是pump.fun 和Letsbonk.fun 嗎?

Letsbonk.fun 正是用Raydium 的“Plug & Play SDK”製作的。簡單來說,可以理解成Letsbonk.fun 只是Raydium LaunchLab 的客製化版本。

根據defillama 的數據,在4 月、5 月和6 月,PumpSwap 的總手續費收入與淨手續費收入都超過了Raydium。到Letsbonk.fun 壓制pump.fun 的7 月,Raydium 單月的總手續費收入是上一月份的約2.76 倍,淨手續費收入更是上一月份的約4.66 倍。同時,在7 月,PumpSwap 的月度總手續費收入只有Raydium 的約30%,月度淨手續費收入只有Raydium 的約18%。

從這個角度來說,pump.fun 在最近一段時間不斷地在Twitter 上支持自家生態的「次新幣」,甚至成立了Glass Full Foundation 直接購入自家生態的meme 幣,也就能夠有一個更理性的解釋——PumpSwap 作為資產交易平台的表現,和pump.fun 這個上游的資產發行平台只有一個非常新鮮的關係。幣。

在許多鏈上玩家對meme 幣行情感到絕望,直言當前的meme 幣市場是“地獄難度”時,pump.fun 所支持的幣種卻在整體加密貨幣市場的波動中保持了相對強勢。無論是$USDUC、$NEET 還是$TOKABU,這些pump.fun 上的meme 標的都在100 萬至300 萬美元市值階段給了相當充足的“上車”時間,穩步上升到了近3000 萬美元市值甚至更多。

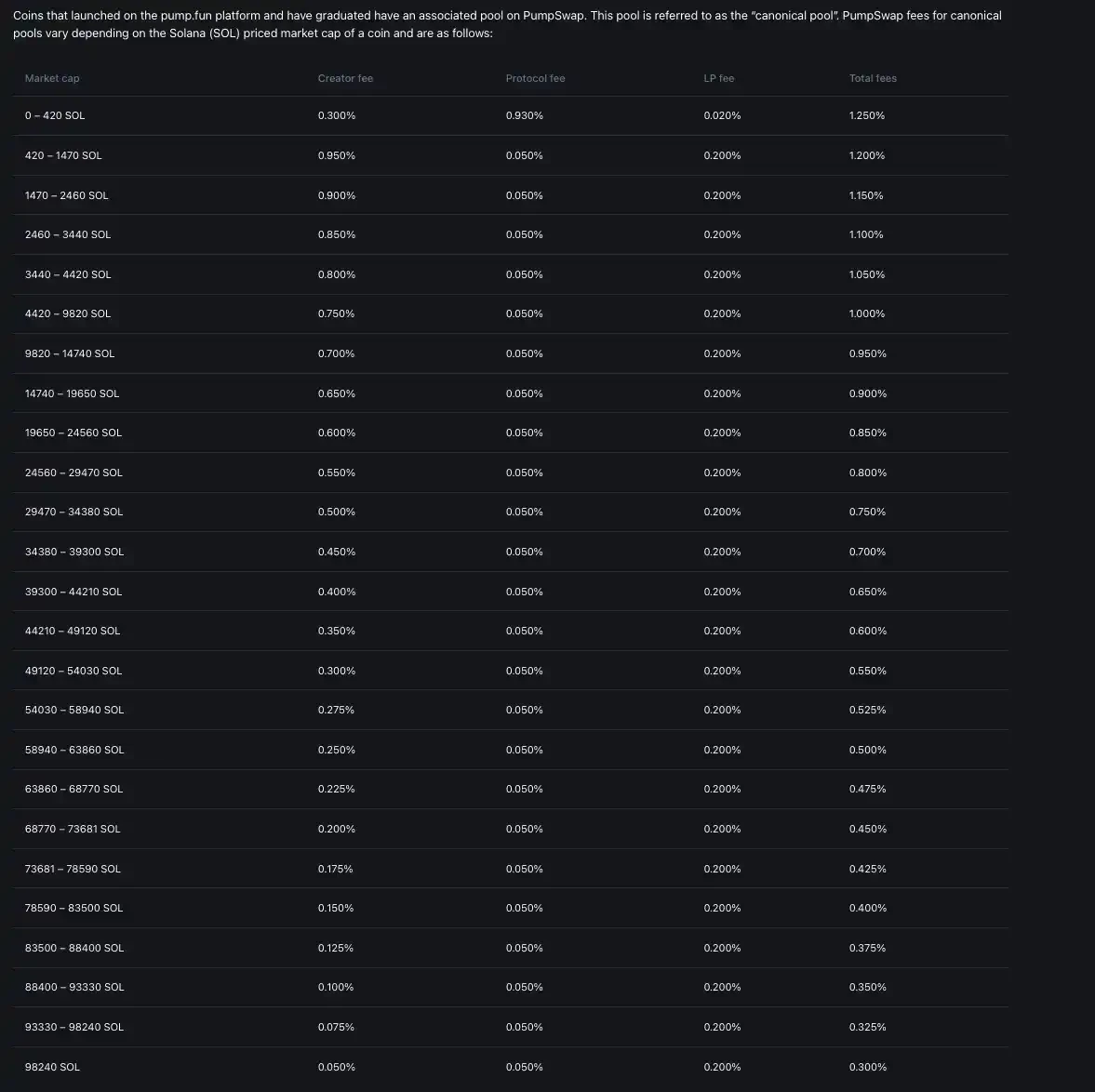

上週,pump.fun 發布了「Project Ascend」更新,此次更新帶來的最核心改變是Dynamic Fees V 1 系統。這個新的分層創作者費用結構徹底改變了先前的固定費率模式。在以往的體系中,創作者無論代幣市值高低,都只能獲得相同比例的交易費用分成。而現在,系統引入了與市值掛鉤的動態費率——市值越高的代幣,創作者費用越低,而小型項目則繼續貢獻較高的費用。這種設計背後的邏輯是鼓勵創作者專注於代幣的長期成長,而非短期套現。

PumpSwap 不同市值代幣對應的手續費與內容創作者收益

Dynamic Fees V 1 適用於所有PumpSwap 代幣,包括新發行和已存在的代幣,同時保持相同的協議和流動性提供者費用分配。對於那些創作者已經消失的「遺棄」項目,費用將流向社區。 CTO 計畫可以透過申請來接收創作者費用,而Pump.fun 承諾將大幅加快審批流程。

pump.fun 官方聲稱,這次更新將創作者的潛在收益提升了10 倍。對於那些能夠成功經營代幣生態的創作者而言,這意味著他們不再需要透過拋售持倉來獲利,而是可以透過持續的交易費用分成獲得穩定收入。這種模式的轉變,是Pump.fun 試圖解決memecoin 生態中普遍存在的「pump and dump」問題的關鍵一步。

pump.fun 所選擇的未來道路,是「CCM」(Creator Capital Markets,創作者市場)。無論是引入越來越多的直播者,或是解決meme 幣「一波流」的可持續發展問題,本質上,pump.fun 是想透過「內容創作變現」吸引更多目前在Twitch、Tiktok 等社交媒體上的優質創作者入駐,發動著一場從Web 3 到Web 2 的創作者經濟吸血鬼攻擊。

而Letsbonk.fun 則選擇了另一個方向努力。 9 月1 日,WLFI 官推宣布USD 1 在Solana 上線,並表示「Solana 需要一個像其核心一樣充滿活力的美元:即時執行、無需許可且全球可訪問。USD 1 由儲備資產1:1 支撐,並在Solana 上線第一天就與Raydium、BONK.fun 以及互聯網將數字穩定化,將數字在Solana 上的官方USD 1 發射台。

不久前,Letsbonk.fun 的龍頭$USELESS 也在Coinbase 上架。這兩件事都體現出,Letsbonk.fun 的優勢更著重於資源的整合能力。憑藉著在Solana 生態多年發展的累積,Letsbonk.fun 也仍在不斷出牌。

無從比較這兩個發展道路的好與壞,只能說,pump.fun 與Letsbonk.fun 已經呈現出了不同的發展願景,而且都很聰明地發揮著自己的長處。至於未來如何,只有時間能給出答案。

結語

「meme 發射台大戰」,其實是pump.fun 與Raydium 從合作共生關係轉為了競爭而引爆的。表面上是pump.fun vs Letsbonk.fun,實則是pump.fun + PumpSwap vs Letsbonk.fun + Raydium。

在這場轟轟烈烈的商業競爭中,我們確實看到了一些更好的改變,例如創作者獎勵機制,對CTO 或者說更長期持續經營meme 幣的激勵等等。只有充分的競爭,市場才會更好。