原文編譯:realgu小顧(X:@0xrealgu)

譯者0xrealgu 按:來自匈牙利的Péter Szilágyi,自以太坊創立之初就加入Geth 客戶端開發,在2016 年接手團隊領導,直到2024 年。今天,Geth 是節點最廣泛採用的執行層客戶端,市場佔有率超過50%;Geth 的穩定性足以影響以太坊安全性,任何微小的軟體失誤都可能造成數億美金的資產損失。 Jeffry Wilcke執掌了Geth 的前三年,在the DAO Hack 事件後出現嚴重精神問題,無法繼續工作,於是將領導者重任交給他最出色的助手Peter。 (Jeffery Wilcke也是除了Vitalik外,最後一位退出以太坊基金會的共同創辦人)

十年裡,Peter 運用優秀的工程能力,為以太坊做出不可磨滅的貢獻。 而這位OG 卸任的過程卻並不體面,今年六月,Peter 發布一系列推文,揭露自己離任的真相:基金會暗中扶持Nethermind 客戶端,打壓Geth;還提出以500 萬美元“買斷”Geth 團隊,令其成立獨立公司,自謀出路;這些矛盾出現後,基金會最終“開除了”Peter不服的出路;

以下內容原自Peter 關於以太坊的最後一次演講,影片發佈於2025 年7 月23 日,題目為“去中心化:起源與現狀”

幾個月前,我被邀請在這裡(羅馬尼亞,EthCluj 活動)做演講,我有點糾結。我是個技術型的人,但通篇只講技術可能沒人想聽。然後我突然想到,去中心化是我非常在意的東西,但人們對它有太多誤解,所以這是一個完美的主題。

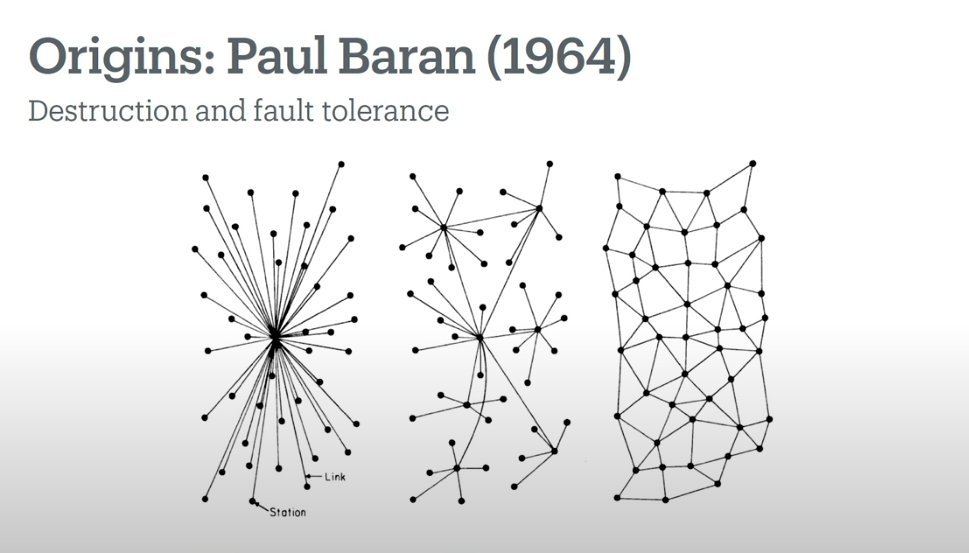

討論去中心化,我們需要追溯根源。 1964 年,保羅·巴蘭發表了一篇里程碑式的論文。當時人們熱衷研究戰爭背景下的各種問題,保羅想建構能經得起戰爭考驗的系統。此時的人們已經意識到中心化系統(上圖左側)很糟糕,摧毀單一節點便可輕鬆癱瘓整個網路。

然後人們傾向用上圖中間的結構設計網路拓撲,因為它是有層級的。層級結構並不完美,但確實是當時最優的方案。保羅巴蘭開始分析它:摧毀層級網路需要多少炸彈?整篇論文都在討論摧毀網路所需的炸彈數量、轟炸波次。這是一篇非常有趣的論文,在論文結尾,他提出一個不同的建議:與其創建這些層級結構,為什麼不讓所有節點與附近的節點溝通呢? (上圖右側)

這篇論文中真正有趣的觀察是:如果網路能耐受轟炸,那麼它也能耐受自身(一部分)故障。在任何運算環境、任何工程環境中,如果你想讓系統更可靠,成本往往會顯著增加。所以越可靠的東西越貴。如果我們有這樣一個奇妙的網狀網絡,能耐受部分爆炸,那麼如果我們不再追求100%的可靠性呢?如果我們說,好吧,讓它50%可靠就夠了。也許一半網路會故障,但如果它明顯更便宜,我們就贏了。

第二個有趣的觀察是,如果我們讓網路運作成本便宜10 倍,那麼我們可以把節省的部分錢再投資,讓節點更密集,透過增加節點實際上提高了可靠性,然後進入這個非常有趣的循環:運行成本降低,節點數量增加,然後成本更低、節點更多。

這篇論文在互聯網存在之前描述了互聯網,這就是去中心化最初的定義。

今年是以太坊誕生的10 週年。在我看來,早期的以太坊非常接近完美去中心化。節點數量眾多,人人機會平等:你有完整的狀態歷史、完整的同步,一切資料都是完整的。每個人可以免費參與挖礦、創建區塊。你可以用CPU 挖礦、GPU 挖礦,你想做什麼就做什麼。如果你想交易,你就把交易送到交易池,每個人都能讀取、執行你的交易。

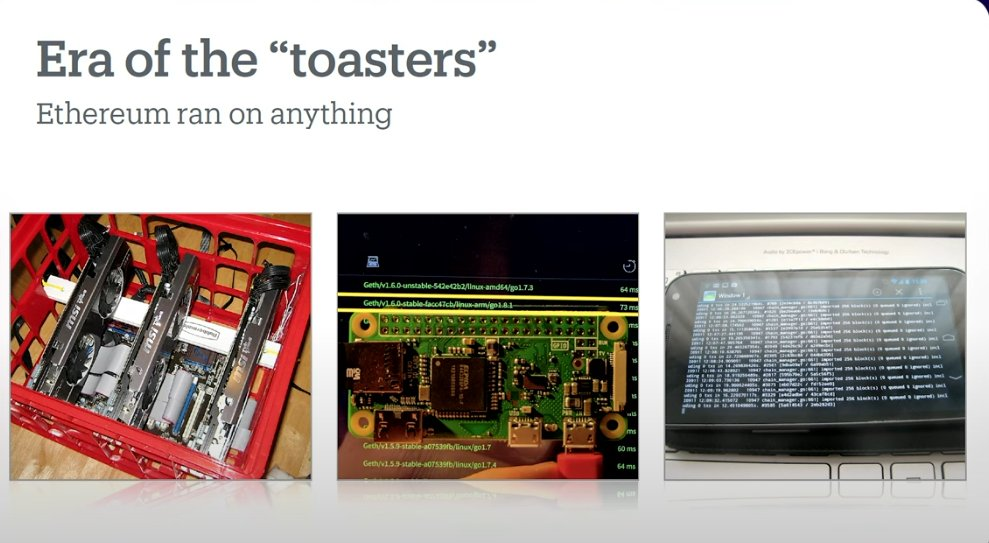

左:啤酒箱;中:樹莓派;右:智慧型手機

最棒的是,節點能在任何東西上運行,字面上的「任何東西」。當以太坊推出時,大多數人並不想買昂貴的礦機。有的人從超市買啤酒箱,把機器丟進啤酒箱裡。另外兩張圖片是我自己做的系統,其中一個是樹莓派電腦,可能是史上配置最低的樹莓派,但它可以運行太坊全節點。另一個是我的第一部智慧型手機,也能成功運行全節點。

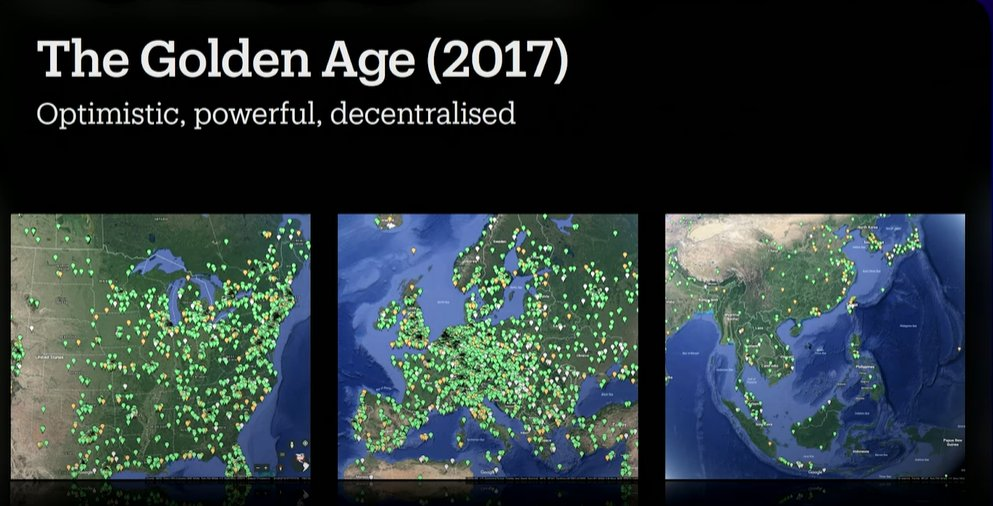

2017 年,以太坊有上萬個節點散佈在全球各地,所有這些節點基本上都是平等的。當然,有些性能更強大,有些差一點。假如戰爭發生,有人試圖摧毀以太坊網絡,他會發現沒有哪個節點重要到值得摧毀。這是以太坊的黃金時代——這不僅是我的觀點,如果你看價格走勢,當時離市值翻轉比特幣只差7%

不幸的是,在此之後,我們來到了「不夠」的時代:你可以說以太坊交易不夠快,不夠便宜,最終確認不夠快,有很多很多不同的屬性供你挑刺。是的,它不夠快,不夠便宜,不夠一切。但問題是,要怎麼修復它?這就複雜了,修復一個去中心化系統十分麻煩。如果我們稍微中心化一點,修復過程就會簡單、自然許多。所以我們有點開始走上不太理想的道路。

剛才,我列舉了四種我認為超級重要的特質:

- 每個節點都是平等的

- 每個人都能挖礦

- 每個人都有存取交易的權限

- 一切都很便宜

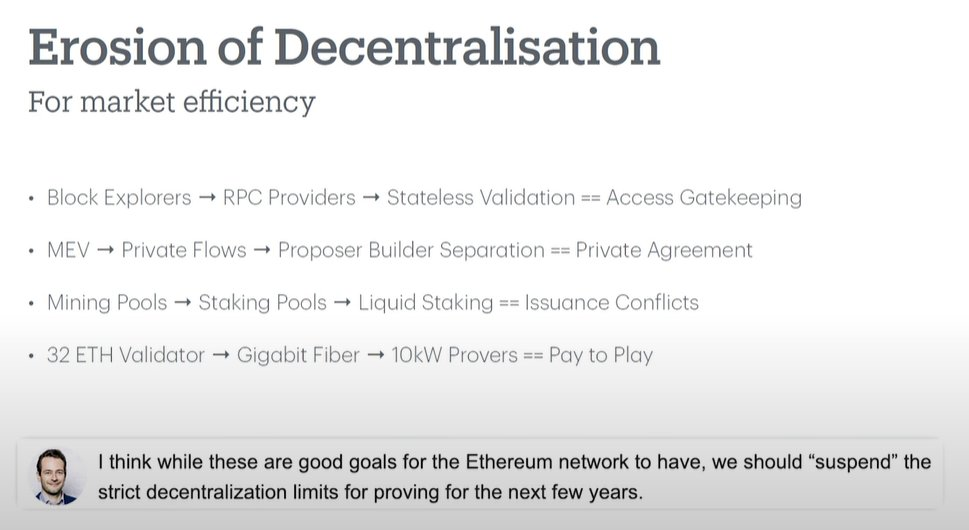

黃金時代之後,我們有一些循序漸進的創新。其中一小步是區塊瀏覽器。你可以在Etherscan 上檢查地址餘額,不用運行自己的本地節點,流程自然,絕對無害。然後人們意識到,等一下,能不能讓程式和應用程式也用上類似的東西,程式不用維護自己的本地節點,可以接入別人維護的服務,於是Infura 和其他其它RPC 提供者出現了。科技一步一步發展,今天,我們正在追求的無狀態驗證,把整個狀態儲存在外部營運商,甚至驗證者也應該依賴外部服務。

另一個話題是MEV。在早期,所有交易都是公開的,然後人們開始濫用,三明治攻擊,搶跑交易,各種操作。這些統稱為MEV,每個人都同意MEV 是壞的。所以我們做了什麼?我們降低了MEV 的門檻。我們讓它變得如此容易,現在既然每個人都能做,它就沒那麼壞了。在我看來,這是個糟糕的解決方案,因為我們沒有修復問題,而是讓它更糟。人們不想被三明治攻擊,所以私人交易池、私人訂單流應運而生。身為礦工,你無法再從公開交易池看到這些交易,所以礦工也被迫依賴別人的服務。

站在礦工視角,我們還能看到類似趨勢。以太坊推出後,礦池很快出現。儘管礦池有些中心化,但它們仍受物理世界限制,受GPU 可用性和電力限制。在切換到權益證明後,質押池取代礦池,物理限制消失了。如今你可以很快把所有質押的eth 從一個池移到另一個,質押池獲得了更多權力。然後出現了流動性質押,又是一個一步步擴張的技術,直到如今,任何研究者談論調整以太坊發行量,首要問題是Lido 會不會否決提案,其次才是這是否對網絡最好。這是一個非常糟糕的情況。順便說,Lido 是一個非常不錯的玩家。我不想詆毀他們,但他們確實有否決可能性,人們需要注意。

最後一點,由於技術原因,切換到權益證明後,挖礦的最低質押金額提高到32 ETH,市價約10 萬美元左右。這是一個壞選擇,大大提高了人們運行節點的門檻。一開始大家說,別擔心,我們會修復;後來卻變成,我們不妨假設每個想成為礦工的人都至少有10 萬美元,所以就這樣吧。後來,我們又假設節點配備有高速光纖網絡,畢竟如果你有10 萬美元,你總該有一條光纖網路。今天,Vitalik 認為驗證者節點需要滿足至少每小時10 度電的供電能力,畢竟10 度電力每小時只是一個普通家庭的平均用電量。這是Vitalik 的原話。然而,在羅馬尼亞(演講舉辦地),如果你住公寓,用電量會被限制在4 度每小時。如果你住在獨棟,有單相電,根據法律你被限制在9.9 度每小時。是的,要達到10 度每小時還需要一點運氣。

在上述這些例子中,每個人都試圖真正改進系統,讓它更有高效,沒人心懷惡意想要破壞去中心化。但一次又一次,小問題不斷出現,好吧,我們知道這對去中心化不是最好的,但你知道我們可以之後改進,慢慢解決,所以先這樣辦吧。

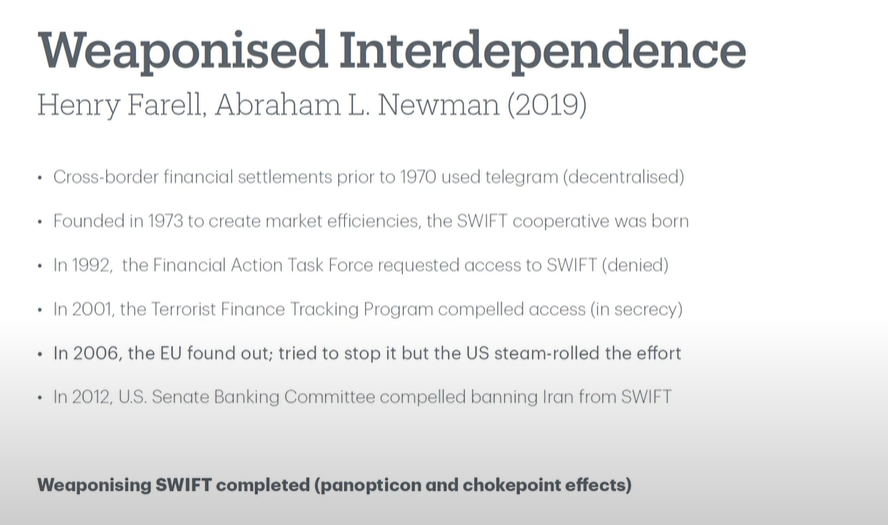

在座的各位想創造一個全球結算層,我們想取代SWIFT,因為SWIFT 是「邪惡」的銀行結算系統。不過,有多少人知道SWIFT 的來龍去脈?

在70 年代之前,銀行透過電報結算交易,不是手機上那個軟體,你知道的,是用古老莫爾斯碼的電報。這是100%去中心化的系統,一個紐約的銀行可以發送訊息到倫敦,一個倫敦的銀行可以結算上海的交易。它穩定地運作,除了有點爛,有點貴,有點慢,等等。有些聰明人說,我們應該讓它更有效率——SWIFT 計畫就誕生自這個純粹而善良的想法,只想讓事情更有效率一點。他們成功了,一群聰明人經過20 多年的努力,讓SWIFT 系統成為全球結算層。

1992 年,美國政府意識到,SWIFT 貯藏了太多高價值訊息,政府要求存取權限。要求立即被拒絕,SWIFT 是歐洲公司,總部在比利時,美國對SWIFT 沒有管轄權。所以美國等了10 年,直到911 發生,那是洪水大門打開的時候。美國頒布了反恐法,允許以反恐名義做幾乎任何事。即使他們對SWIFT 沒有管轄權,SWIFT 確實在亞利桑那有一個備份資料中心。遊戲結束了,美國政府人員走進亞利桑那資料中心,告訴他們,從現在起我們要存取你的數據,你不能告訴任何人這件事。

這之後的五年,美國政府一直在悄悄研究全球支付網路的所有數據,沒有人知道。

2006 年,歐盟發現這個秘密,他們試圖阻止,但失敗了。那是一場大風波,我記得歐盟委員會部長說,美國大使就像上門推銷員,他們日復一日地找到歐盟官員,試圖說服他們「不,你們不能移除我們的訪問權」。美國用實力碾壓歐盟,最終迫使歐盟讓步。 2012 年,SWIFT 終於變成了武器。美國政府在那一年強迫SWIFT 踢出伊朗,相當於對伊朗使用「經濟核彈」——這個詞來自於當年執行製裁的一位官員。

曾經,我們有一個美麗的去中心化系統,漸漸地,我們想讓它更有效率,沒人想破壞它或讓它陷入敵手。 SWIFT 團隊都是些善良、聰明的人,橫跨200 個國家,11,000 個機構合作,試圖創造更好用的支付網絡。然而,30 年後政府控制了它,又過了10 年就把它變成武器。

回到以太坊,我們還早。 「Still early」 這句口號真不錯。再過幾天是以太坊10 週年紀念。在我看來,雖然我們開始走上和SWIFT 相似的道路,但我們離真正有麻煩還很遠很遠。

歷史雖不簡單重複,但總有相似韻腳。我想到喬拜登的一句話,他在諾曼第登陸80 週年演講時說:民主不是生來就有的,每一代人都必須維護它,捍衛它,為它而戰。對我來說,去中心化有點詭異地類似於民主vs. 威權政府的概念。如果你看中國、杜拜,它們的政府非常有效率、順暢地處理事務。如果你看過去幾年在歐洲、美國的選舉,簡直是亂七八糟、一團混亂。但我們不知怎的,傾向喜歡混沌,勝過超高效率的系統。去中心化永遠不會像中心化系統一樣有效率、便宜、快速。要想在接下來的三、四十年裡保持以太坊獨立,我們必須做出取捨。

我想讓你們記住:當我們追求更高技術指標時,每一小步的發展都應該和系統整體看齊。記得審視,我們從哪裡起步,我們今天身處何方,我們將往何處去。保持這種心態,也許我們可以避免被世界生吞活剝。

謝謝大家

- 核心观点:以太坊去中心化正被逐步削弱。

- 关键要素:

- Geth团队遭基金会打压被迫独立。

- MEV和质押门槛提高损害平等性。

- 技术演进导致节点中心化依赖。

- 市场影响:动摇以太坊安全信任基础。

- 时效性标注:长期影响。