交易被夾、礦池作惡,以太坊礦工是否權力過大?

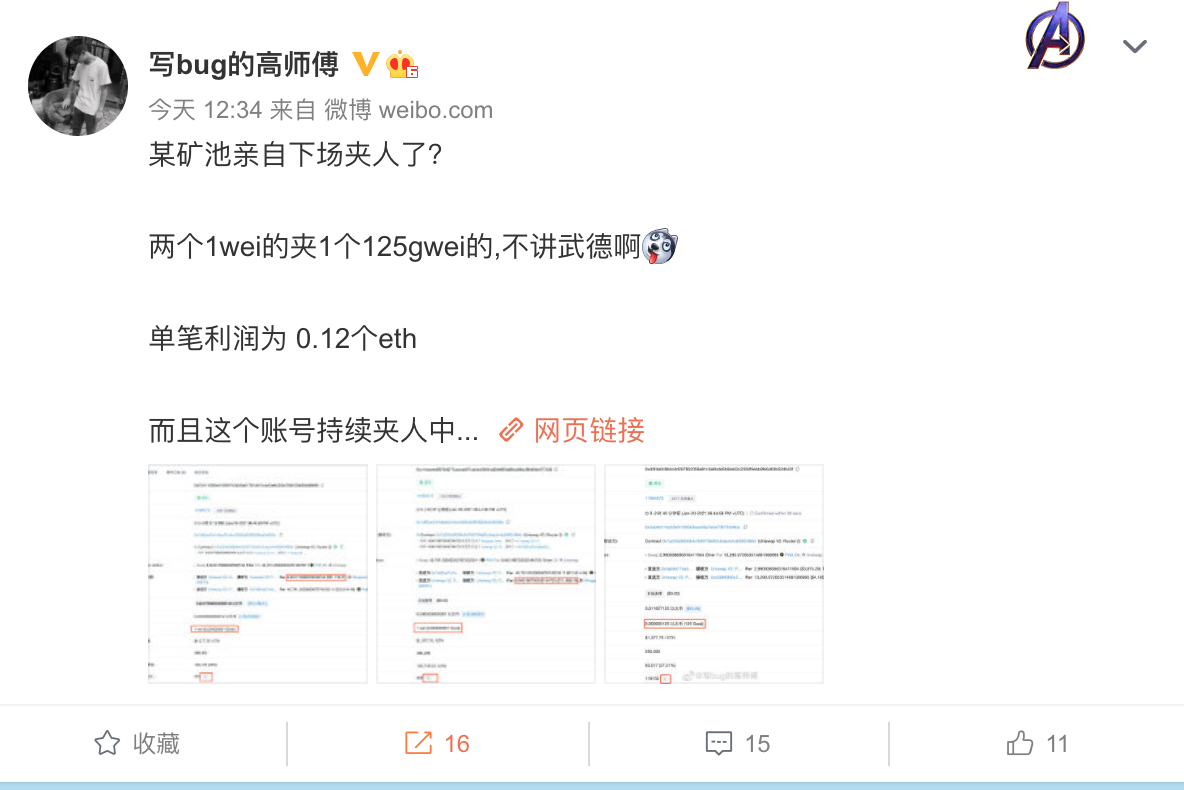

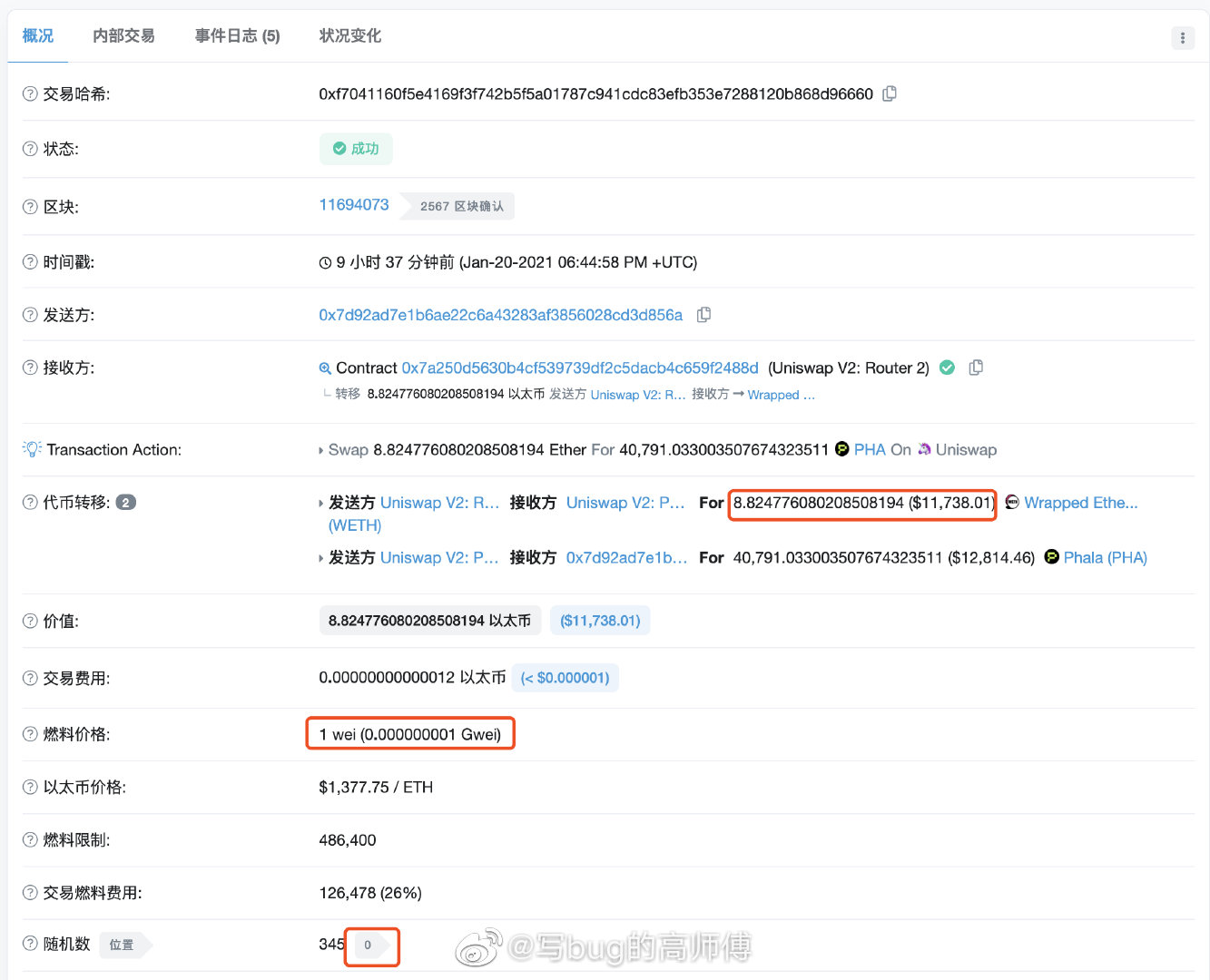

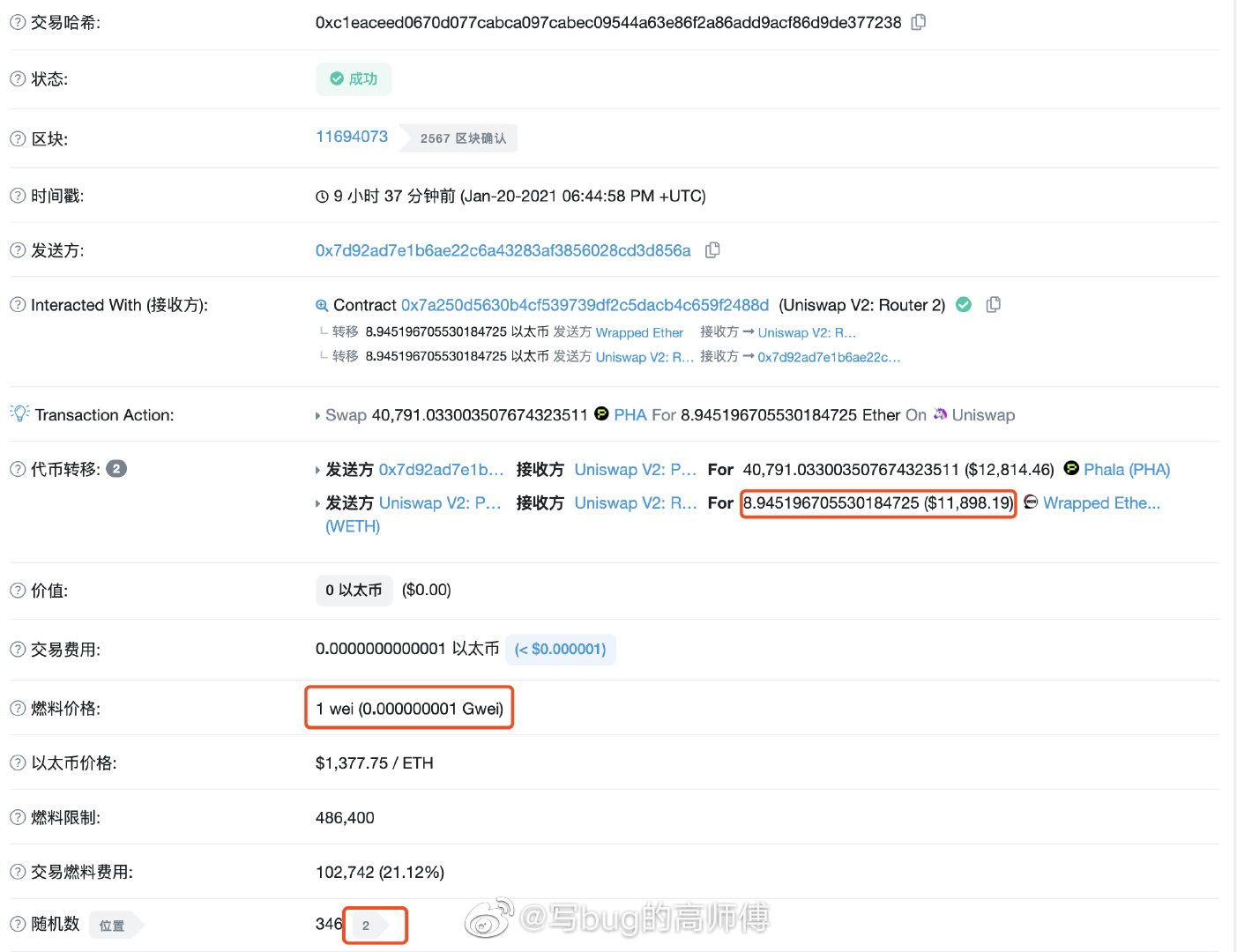

今日,YFII發起人高金發布微博表示:“某礦池親自下場夾人了?兩個1wei 的夾1 個125gwei 的,不講武德啊。單筆利潤為0.12 個eth,而且這個賬號持續夾人中...” 引起了圍觀者的激烈討論。

二級標題

二級標題

從被Bot 虐到被礦池虐,韭菜直呼好慘

如果你是一個時常使用DEX交易的投資者,一定也對穿梭於以太坊黑暗森林裡時常承受“被夾”之痛感同深受。

所謂“被夾”,即是被Front Running(搶先交易),根據Mempool 打包機制,一般而言,礦工按照交易給予的礦工費(GasPrice)高低來進行排序打包。而在DeFi 產品中,交易被打包的順序深刻影響著其經濟利益。

例如在Uniswap 中,同樣兩個針對某交易對的買單,先被執行的交易將獲得更多代幣。當一個投資者執行一筆單比金額較高、滑點設置較大、Gas 設置偏低的交易時,很容易遇到“被夾”的情況,Bot 會在同一時間段發送兩筆Gas 更高的交易,搶在你前面買入,而又緊隨你的訂單之後賣出,就將投資者“夾”在中間,完成了低買高賣的一次套利行為,可謂是將“毫無風險”地獲利。不少交易者可能從未註意,就一直在默默地被魚肉著。

不過交易機器人畢竟是常見的套利工具,且機器人並非每次都會成功,另也出現了一些制約這類Bot 的其它Bot,我們也對新產品的螺旋迭代逐漸習以為常。但“礦池親自下場”則讓人十分不舒服,因為交易的排序決定了利潤的分配,而對交易排序有決定權的則是礦工,這絕對稱得上“降維打擊”。

二級標題

二級標題

礦池套利會不會明牌化和常規化?

本次套利的UU Pool 並不是排名非常靠前的礦池,出塊率有限。被發現也是因為Gas fee 的倒置和價差一目了然,但也不禁讓我們想,其它更大的礦池是不是也有類似行為,而我們沒有發現?以及,從不同的視角來看,這到底算不算“作惡”?

甚至也有人說,之後礦池套利會不會公開化?挖礦本身也是逐利行為,按算力分配利潤給礦工也未嘗不可?

實際上,在如今DeFi 興盛的時代,我們也看到不少在研究MEV(Miner Extractable Value)的內容,即“礦工可以直接從智能合約中提取作為利潤的價值”。包括交易費用和區塊獎勵的常規利潤,以及礦工通過交易重組、交易插入以及交易審查的非常規利潤。

我們不得不承認,礦工在Layer 1時代的挖礦,和智能合約時代挖礦,其實是發生了很多變化的,簡單一想,比特幣礦工給和以太坊礦工的畫像大有不同。

我們的固有思維是礦工應該從區塊獎勵中獲得報酬,而交易員則從交易策略中靈活獲利,但是如今,隨著以太坊繁盛發展,礦工角色是否產生了變化,可以利用自己在網絡中的地位從創新的產品中榨取額外價值?

站在普通交易者和生態參與者的角度,Odaily認為答案是否定的。

說來也很簡單,因為我們都期待,加密世界是一個比現實更加公開、公平、開放、透明的所在,但伴隨著以太坊上權力的遊戲日漸公開化,讓我們不禁有些迷茫,誰在製定規則?誰在製約權力?誰在為利益的遊戲畫下底線?

參考文章:參考文章:

參考文章:

以太坊的黑暗森林