Meme發射平台MakeNow:發文即發幣,用戶與發幣者統一起跑

原文| Odaily星球日報( @OdailyChina )

作者|南枳( @Assassin_Malvo )

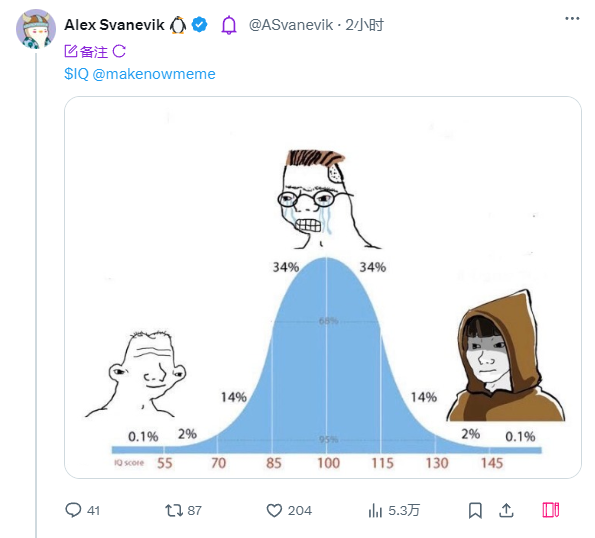

今日下午,Nansen 創辦人 Alex Svanevik在 X 平台上發布一篇帖子,內容為「$IQ @makenowmeme」。

貼文中提到的MakeNow.Meme,是一個類 Pump.fun 的代幣發射平台,其最大的亮點是直接透過 X 平台發文來進行發幣。 Alex 此舉正是透過平台功能發布了一個「測試」代幣。 Odaily 將於本文就該平台的功能與潛在方向進行解讀。

協定功能

根據官方定義,MakeNow.Meme 是一個「允許任何人直接透過 X 上的推文啟動 Meme 代幣」的平台。實際上,平台在 7 月 10 日已經上線,但直到 Alex 發推文宣傳才出現在公眾視線。

這平台的應用程式也非常簡單,用戶先在推文中寫上「$」符號加上代幣代碼開頭,然後加入代幣的描述,最後@makenowmeme 即可。除了文字外,用戶還可附上圖片或影片作為補充資訊。

除了發布流程與傳統代幣發射有所不同外,MakeNow.Meme 還有幾個重要特性:

部署代幣無需 dev(部署者)出錢,由平台補貼。其他平台需要 dev 付出 Gas 費用,這筆費用約為 0.02 SOL。而從內盤發射到 Raydium 需要 2-3 SOL 的成本,這一部分 Pump.fun 從內盤籌集的 85 SOL 中支出,暫不確定 MakeNow 是否相同。

傳播力與低價籌碼不可兼得。用戶在 X 平台發文時,就無法取得底部籌碼,但能夠最快速、最大化地傳播這一代幣。除了 X 平台發帖, MakeNow 還支援與 Pump.fun 一樣的網站內部署,此時 dev 能夠選擇第一個購入代幣,購買比例也可以自由抉擇,但代幣資訊傳播需要其二次操作。

Bonding Curve 或比較陡峭。 Bonding Curve 的具體演算法各家平台都沒有公佈,但根據社群用戶反應,MakeNow 的曲線相較 Pump 更為陡峭,意味著早期籌碼的獲利倍數將相對高一些。 (Odaily 註:Bonding Curve 常翻譯為聯合曲線,更準確地可以翻譯成價格變化函數,指代幣在銷售過程中的價格隨著進度變化而變化。)

前路何在?

相對公平的發射方式

Pump.fun 名人發幣廣為詬病的一點是,部分名人選擇先購買籌碼再將 Pump.fun 鏈接發佈在 X 平台,後續購買的用戶只能搶購剩餘的一點籌碼,存在嚴重的內幕和傾銷情況。

而透過 MakeNow 發布,理論上用戶與發幣者處於同一起跑線,能夠比較放心的買入而不用擔心老鼠倉,或有可能成為後續名人發幣的主要途徑。

科學家盛宴

先前 Pump.fun 的名人發幣和 friend.tech 早期,多個 Alpha 社群開發出了大 V 監控的科技體系,在資訊取得速度上遠超常規用戶。而 MakeNow 也同樣存在這個問題,雖然理論上用戶與發幣者處於同一起跑線,但如果平台成功佔據一定市場地位,早期籌碼被機器人獲取,普通用戶接盤的可能性很有可能再次出現。

結論

此前作者曾在《要公平還是要倍數?從 Whales Market 創始人所推仿盤解讀 Pump 統治力》一文中分析表示,Meme 用戶本質上最需要的是“最純粹、最具賺錢效應的賭場”,MakeNow 剔除了Dev 的底部籌碼,一定程度上提升了賺錢效應,並保留了Pump.fun 最核心的賭場內容,或有可能在特定方面爭取市場份額。