Web3求职真相:牛市来了,工作没了

- 核心观点:Web3就业市场供需严重失衡。

- 关键要素:

- 招聘岗位减少,求职人数激增。

- 项目方要求提高,需垂直经验。

- 薪资预期错配,非技术岗替代性高。

- 市场影响:行业人才结构优化,门槛提升。

- 时效性标注:中期影响。

原文作者:Ada & Liam,深潮 TechFlow

币价飙升,求职冰封。

当比特币突破 11 万美元、以太坊再创历史新高,社区高喊“牛市来了”;可在招聘市场,却是另一番景象。

“1 万人挤 28 个岗”,媒体的标题或许略显夸张,却也折射出真实的 Web 3 求职现状。项目方在裁员,岗位骤减,求职简历塞满邮箱。

在朋友圈,Web 3 猎头 Nancy 也忍不住感叹:“今年的招聘要求越来越高了,不仅卡学历和英语水平,还要有垂直项目经验。”

表面繁荣的背后,是一个正在收缩、挑剔而残酷的 Web 3 职场。加密市场的牛市效应和行业“破圈”让无数年轻人、Web 2 转岗者一头扎进来,但他们很快发现:岗位并没有想象中那么多,薪资也没有想象中那么高。

为什么“牛市喧嚣,职场寒冬”?

当薪资神话与幸存者偏差裹挟着新人入场,又有多少人能真正在这个看似热闹、实则暗潮涌动的 Web 3 求职江湖里站稳脚跟?

币价飞涨,就业寒冬

Web 3 的招聘市场,往往是行业最真实的晴雨表。

比特币突破 11 万美元,以太坊突破新高,媒体上到处都是“牛市来了”的声音,但就业市场上的真相却截然相反。

Web 3 招聘社区abetterweb 3创始人 Antoniayly 明确感知到这种反差:“就业市场恶化很久了,求职人数在不断增加,招聘职位却在不断下降”。

过去 abetterweb 3 以发布招聘信息为主,如今却更多成为了“求职信息墙”。以 8 月 22 日至 27 日为例,新增招聘仅 14 条,而求职信息多达 24 条。

数字背后是残酷的现实,项目方在大规模“瘦身”:即使站在以太坊风口上的质押协议 Lido 今年也狠心裁掉 15%员工,曾经风光一时的元宇宙龙头 Sandbox 裁员 50%。

一级市场持续萧条,许多昔日一度风光的加密 VC 要么关门大吉,要么选择躺平。没了外部的 VC 输血,不少只能依靠融资为生的项目黯然倒闭,或者转向 AI 赛道求生。

就业市场“僧多粥少”:岗位像漏斗一样在缩减,求职者却如潮水般涌来。

供需严重失衡下,项目方招人时变得前所未有的挑剔。

“从去年开始,很多客户在招人的时候就提高了要求,除了要有互联网大厂的背景,还要最近的经历是在比较知名的 Web 3 项目方或者交易所。”

Web 3 猎头公司 Talentverse 创始人 James 说,“在工作内容上也会有要求,如果是涉及到智能合约、代币经济学或者链上交互的,则需要相关的工作经验。”

然而即使满足这些硬性要求,也未必能通过面试。

“我见过太多大厂背景的候选人,技术能力很强,但对 Web 3 的理解停留在表面。”专注海外市场的 Web 3 猎头 Yulia 分享了一个案例,“某大厂的 P 8 来面试,当被问到‘如何设计一个抗 MEV 的 DEX’时,他愣了足足 30 秒。”

硬技能只是入门券,招聘方看重的,还有一些似乎是更“玄学”的东西。

“积极心态、行业热情、强烈好奇心、快速学习能力、自驱力、独立思考能力、抗压能力……”James 一口气列出了七八个要求,“这些看起来很虚,却是在候选人背景都差不多的前提下,筛选人的底层逻辑。”

海外团队的要求更加严苛。Yulia 透露,她的客户(主要是欧美项目方)不仅要求英语流利,还要有“文化认同感”。“他们会在面试中讨论 meme 文化、加密朋克精神,如果你 get 不到这些点,基本就没戏了。”

招聘需求减少的背后,是创业公司正在大规模凋敝。

antoniayly 对此深有体会,“2021 前后从基础设施到应用,钱包、DeFi、社交等各种加密公司都有持续招聘,现在基本只有交易所、大公链和大 DeFi 应用还在招聘,似乎就是整个行业的小微企业都消亡了。”

在招聘趋势上,交易所的策略也发生了变化。除了传统的技术、产品岗位,越来越多运营岗位要求Web 2增长经验。增长内卷之下,会玩 B 站、小红书、私域引流的候选人,开始成为新宠。

但最让人意外的是年龄问题。

“这个周期相对于上个周期,在年龄限制上反而宽松了许多。”James 的观察颠覆了很多人的认知。在互联网行业 35 岁就要担心被“优化”的今天,Web 3 却对部分中年人敞开了大门。

原因很现实,随着与传统金融的融合加深,Web 3 需要的不只是会写代码的年轻人,还需要懂资金、有人脉、能搞定监管的职场老司机。

“Web 3 正在从草莽时代走向专业化。”James 总结道,“以前是有勇气就能淘金,现在需要的是专业能力+行业认知+资源整合的复合型人才。”

预期错位

Web 3 缺人吗?

“缺,又不缺”。这个答案在受访者中达成了共识。

这种看似矛盾的现象,恰好揭示了 Web 3 人才市场的结构性问题:一边是大量求职者投递简历,另一边是交易所和项目方依旧找不到合适人选。

猎头 Nancy 常驻新加坡,客户多为头部交易所。在她的观察中,运营岗位属于典型的“虚假繁荣”。

“每次发布运营岗位,收到的简历能把邮箱塞爆。”Nancy 苦笑道,“但真正符合要求的,可能不到 1%。”

问题出在哪里?

“很多人以为运营就是发发推特、搞搞活动。”Nancy 解释道,“但交易所要的是垂直领域的专家。比如合约运营,你得懂合约机制、风控逻辑、做市商思维;社区运营,你得懂 DAO 治理、代币经济学、激励机制设计。”

一个真实案例是,某交易所招聘“DeFi 产品运营”,要求候选人能独立设计流动性挖矿方案。结果收到的几百份简历里,真正理解无常损失(Impermanent Loss)的不到 10 人。

“大部分人都在用 Web 2 的思维投 Web 3 的岗位。”Nancy 总结道,“他们看到运营两个字就投,根本不管是内容运营、用户运营还是产品运营。这种广撒网的策略,在 Web 3 行不通。”

加密求职最微妙的错配,发生在期望和市场现实之间。

Evan 手头上就有几个 Web 3 项目方的客户,他们的创始团队出身于顶级投行或者交易所,本身团队就非常的精英化,对人才的要求也高,真正能满足条件的候选人就很少。

“我在市场上找了三个月,面试了 50 多人,没有一个完全符合。”Evan 无奈道,“最后只能建议客户调整预期,要么培养一个产品经理学习 Web 3,要么找一个 Web 3 产品经理补充垂直领域知识。”

这就是“理想与现实的错配”,在 Web 3 创业公司中很常见。他们希望用初创公司的薪资,招到大厂+Web 3 的复合型人才,结果往往是竹篮打水一场空。

“很多创始人活在自己的世界里。”一位资深猎头吐槽道,“他们觉得自己的项目是下一个 Uniswap,所以优秀的人才应该为了梦想降薪加入。但现实是,优秀的人才有太多选择。”

对于求职者而言,他们也得经历“薪资预期落差”,在外界看来遍地黄金的 Web 3,薪资并不一定如想象中高。

特别是一些以前在传统金融 PE/VC 或者互联网大厂的人,入职 Web 3 大厂反而可能出现降薪的情况,他们选择入职 Web 3 的理由也简单,Web 2 见顶,加密行业更加自由,同时也博一个靠投资财务自由的机会。

“幸存者偏差,币圈涌现了太多一夜暴富的神话,让很多人趋之若鹜,觉得我也可以”,一位 HR 吐槽到。

职场潜规则

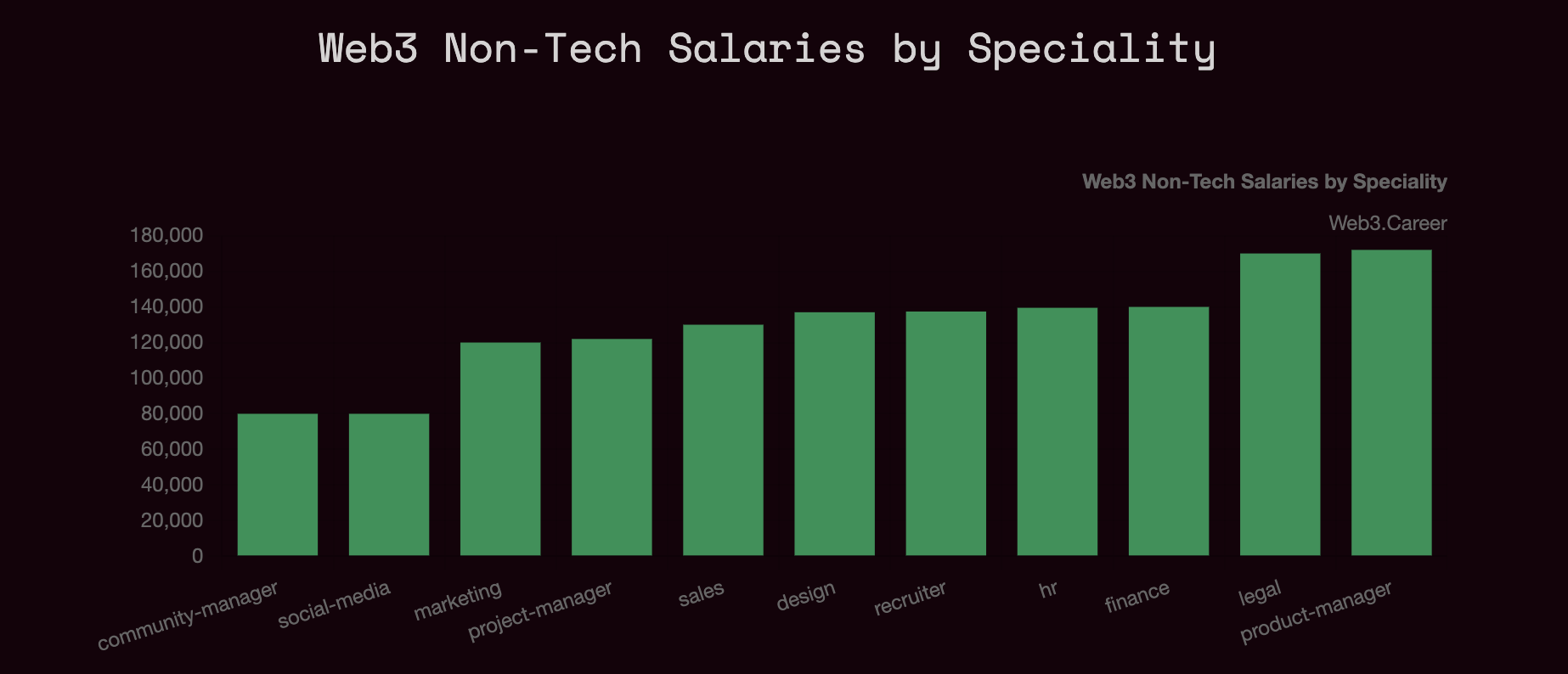

在 Web 3 的职场江湖里,有一条不成文“鄙视链”:技术>产品>其他。

这条鄙视链最直观的体现,就是薪资差距。

“同样是 P 7 级别,技术岗的 package 可能是运营岗的 2-3 倍。”Nancy 直言不讳,“而且技术岗还有代币激励,运营岗基本没有。”

更残酷的是,非技术岗位的可替代性极高。“我们见过太多案例,非技术岗在短期内如果没有达到要求或者有高产出就会被淘汰掉。”Evan 说,“但在技术岗上,会有可供提升的职业阶梯。”

为什么会这样?

“Web 3 本质上还是技术驱动的行业。”Evan 表示,“你的市场做得再好,产品垃圾,用户照样不买账。但如果产品牛创新,即便不怎么推广,也会有人主动来用。”

这种“产品为王”的逻辑在 DeFi 体现得尤为明显:Uniswap 几乎没有市场团队,却凭借革命性的 AMM 机制,坐上了 DEX 的龙头宝座。

根据 web 3.career 的统计,在非技术岗位中,产品经理薪资最高,其次是法务、财务、HR、设计、销售、项目经理、市场营销、社媒运营、社区经理……

当然,也有例外。

“如果你是那种能带来真实业务的 BD,地位不比技术差。”Nancy 补充道,“比如能搞定某大交易所上币的 BD,年薪轻松过百万。但这种人,全行业可能不超过 50 个。”

但对于新人而言,加密行业并不友好。

“只筛选,不培养,培养一个小白成本太高,没这个耐心”,一位项目方创始人斩钉截铁说道。

如果说行业认知是 Web 3 的显性门槛,那么“圈子认同”就是隐性门槛。

“Web 3 是一个极度依赖信任的行业。”James 的这句话道出了问题的本质。在这个充斥着 rug pull(项目方跑路)和 scam(诈骗)的行业里,“熟人推荐”往往比简历更有分量。

一个加密行业潜规则是:很多岗位从来不公开招聘。

“我接触的交易所中有相当一部分是通过内推填补的。”Nancy 透露,“公开招聘太费时间,而且很难判断候选人是不是真的懂行。但如果是核心贡献者推荐的,基本不会错。”

所以,行业经常出现一种有趣的现象:某交易所或项目方员工前 diss 竞对不久后就跳槽到了竞对任职;某位行业知名人士跳槽到某交易所或机构任职高管,下属人马也逐渐换成了自己的前同事,在他们看来,还是曾经的老伙计更值得信任,且容易共事。

这种“圈子文化”在海外项目中同样明显。一个海外 Layer 2 项目方的招聘要求里有一条:必须参加过 ETHDenver 或 Devcon。

但圈子文化也带来了负面影响。“来来去去就那些人,互相推荐,互相站台。新人想进来,门槛太高。”Nancy 说。

在不确定中寻找确定

看到这么多人涌入 Web 3,是不是也有加入的冲动?

别慌,先来看一个失败的案例。

Evan 曾经接触过一位候选人:毕业于顶尖 985 院校,在互联网大厂做过技术负责人。

为了追求更多可能性,他转身进入某 Web 3 创业团队。但一年后,项目没跑出成绩,加上融资失败,公司解散,他被迫失业。此后,他尝试面试其他项目方,却因为原先所在的赛道热度骤降,经验无法迁移,最终长期求职无果,只能靠打零工维持生活。

“大多数人都只看到幸存者偏差的故事,但像上面这种不尽如人意的案例几乎每天都在发生。”Evan 点破。

“牛市求贤若渴,熊市门可罗雀。一个项目可能过几个月就失败了,上个周期火热的赛道到下个周期可能完全没热度。”

融资失败、币价大跌、合规受限、黑客攻击……任何一个因素都有可能导致项目出局。

“Web 3 是一个高风险行业,如果想要稳定大可不必来这里。”James 总结得极为冷静。

然而,即使如此,仍然有人愿意冒险一试。有没有相对稳妥的路径?

Nancy 给出建议:“如果背景不错,可以先在互联网大厂历练,但别超过三年,再转向交易所。它们位于 Web 3 生态的顶端,相对稳定。”

当然,也有人带着情怀与理想,愿意加入创业团队,做一些能改变世界的事。Yulia 提到的一位候选人,原本在中型金融公司做算法工程师,没有原生 Web 3 经验,却凭借自驱力和长期在 GitHub 的技术积累,不仅成功入职明星项目,几年后还成长为部门负责人。

“Web 3 人才市场就像加密货币一样,充满波动。”James 说,“但长期来看,真正有价值的人才,就像比特币,总会被市场认可。”

对于还在观望的人,Yulia 的建议更为实用:“别纠结要不要 All in,不如先迈出第一步。学一门智能合约语言,参与一个 DAO,体验一次 DeFi……只有真正参与其中,你才能判断这是不是你的机会。”

当我们询问受访者未来可能的人才竞争热点时,答案惊人一致:

AI与 Web 3 的结合、传统金融与链上资产的融合、以及面向交易的基础设施。

这或许正是下一个人才奔涌的方向,也是 Web 3 的下一个热土。