理念驱动or数据驱动?Vitalik新文关于区块链决策的深度思考

- 核心观点:理念驱动与数据驱动需平衡。

- 关键要素:

- 理念驱动提升社区凝聚力。

- 数据驱动确保决策理性。

- 分工协作需不同目标。

- 市场影响:促进行业决策更稳健。

- 时效性标注:长期影响。

原文 | Vitalik Buterin

编译 | Odaily 星球日报(@OdailyChina)

译者| 叮当(@XiaMiPP)

编者按:以太坊创始人 Vitalik Buterin 昨天发布一篇名为《On idea-driven ideas》的文章,深入探讨了“理念驱动”与“数据驱动”两种思维方式在决策中的角色与平衡,回应了 Conjecture 的 Gabriel 对其 d/acc(防御性/去中心化/差异化加速)框架的批评。Gabriel 认为 Vitalik 的方法过于依赖去中心化等“意识形态”,而应更务实地面向人类整体价值。Vitalik 以国际象棋的“子力主义”与“形势主义”为喻,指出区块链和去中心化不仅是技术手段,更承载社区凝聚力与分工协作的功能。他承认意识形态可能干扰理性,但强调其在复杂决策和社区协作中的必要性,提出以数据驱动选择理念、用有限原则而非全面意识形态引导行动。

很久以前,在新冠疫情之前的那个世纪,我曾听经济学家 Anthony Lee Zhang 讲过一个有趣的区分——“理念驱动的想法”和“数据驱动的想法”。

所谓“理念驱动”,是先确立一个宏观的哲学框架——比如“市场是理性的”“权力集中是危险的”“历经时间检验的传统是智慧的”——然后通过逻辑推理,从中推导出更具体的结论。

而“数据驱动”则是从零假设出发,通过分析数据得出结论,并接受数据所导向的任何结果。潜台词很明确:数据驱动的想法,似乎更值得持有和推广。

上个月,Conjecture 的 Gabriel 批评我在处理 d/acc 问题时的方法。他认为,与其从某种“意识形态”出发,再努力让它与其他人类目标兼容,不如直接采取务实的立场,用中立的态度去寻找能最大化满足整个人类价值集合的策略。

Odaily 星球日报注:d/acc 全称为 defensive/decentralized/differential acceleration(防御性/去中心化/差异化加速)。它是一种技术发展哲学,主张在技术加速发展的同时,优先考虑防御性、去中心化和差异化的策略,以确保技术进步能够最大化人类整体利益,同时避免潜在的风险(如权力集中、技术滥用或社会不平等)。它可以被理解为对“加速主义”(主张无限制推动技术进步)的改良,强调有选择地加速对人类有益的技术,而非盲目追求速度。

这种观点并不罕见。但这也引出了一个问题:那些被称为“意识形态”“原则”“凝结的目标”或“一致的指导思想”的东西,在个人思考中到底该扮演怎样的角色?它们的局限又在哪里?

我对这个问题的看法可以概括为以下几点:

- 世界太复杂,不可能对每个决策都从零开始推导。为了高效,我们必须借助并复用某些中间结论。

- 意识形态不仅是个人认知的工具,更是一种社会建构。社区需要凝聚力,如果不能依托共同理念或叙事,往往就会围绕某个人或小团体——而这可能带来更糟糕的后果。

- 鼓励不同的人追求不同具体目标,有助于形成分工与协作。

- 意识形态在现实中往往是手段与目的的混合体,我们必须正视这一点。

- 意识形态确实会以多种方式干扰理性思考,这是真实且严重的问题。

- 良好的决策需要在“理念驱动”和“务实模式”之间找到平衡,并建立机制在必要时调整理念。

在复杂情境中的决策,总有“结构”

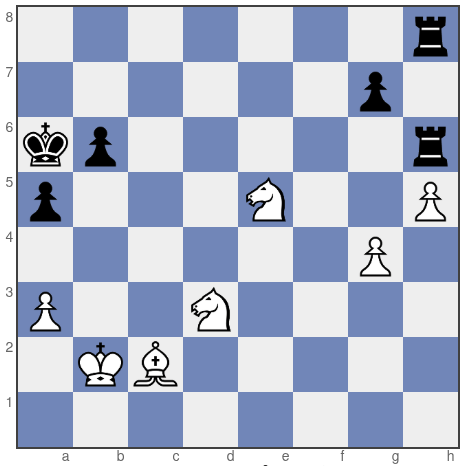

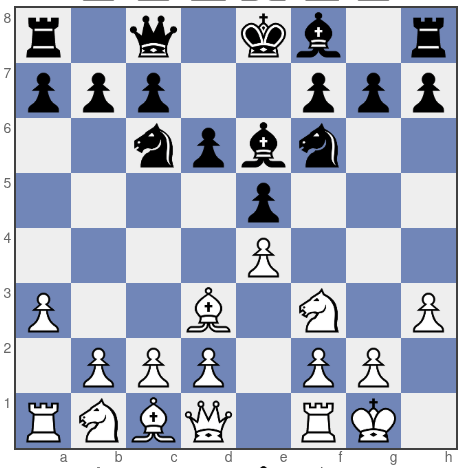

假设你想提升自己的国际象棋水平。棋界有一条常见的经验法则:后的价值约等于九个兵,车等于五个兵,象或马等于三个兵。

因此,用“一车加一兵”换掉“一象和一马”是合理的,但单用“一车”换“一马”则明显不划算。

这个规则能引申出不少战术思路。例如,你可以寻找机会用马“叉”住对方两枚高价值棋子——可能是两个车,或一个车和一个后。这样,对手不得不选择让你的马吃掉其中一个强子,然后再用其他棋子吃掉你的马(较弱的棋子)进行交换。

白方走棋。马跳至 f 7 是一步好棋,但你必须先知道“马=3 兵,车=5 兵”的规则,才能快速判断其价值。

这里,“后=9 兵,车=5 兵,马/象=3 兵”的规则,实质上是一个战术灵感的生成器,能帮你从更有效的起点出发,而非盲目搜索。

如果把这个规则视作一种“意识形态”,鉴于棋子在国际象棋中被称为“子力”(material),我们可以称其为“子力主义”(materialism)。

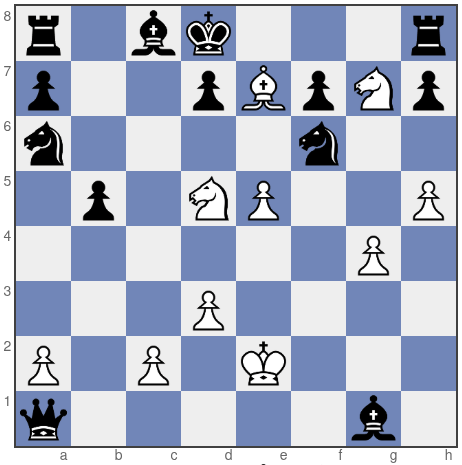

当然,也有人部分或完全不认同“子力主义”。很多时候,牺牲子力是值得的,比如为了暴露对方王或抢占棋盘中心。子力价值也会因局面不同而变化。在残局中,我发现单马通常比单象更有用,而双象则往往强于双马。如果棋手专注于这些局面特征制定战术,他可能称自己为“形势主义者”(positionist)。

子力主义者和形势主义者在某些局面上可能产生分歧,比如是否用两个兵换一个象:

吃 h3,还是不吃?这是个问题。

理想的棋手或许能结合子力主义与形势主义思路,依据局势灵活切换,这有点类似黑格尔式综合。

但真正做到这一点,需要一套明确判断标准——何时优先考虑子力因素,何时聚焦形势因素,而这套判断本身,也是一种新的意识形态。

原则在社会协作中的价值

在现代社会,要想采取有效的行动,往往必须依靠集体的力量——成百上千、甚至上百万人同时朝着同一个目标行动。有些事情可以通过金钱(或物理强制力)来推动,但这毕竟有限;我们做的很多事,其实更依赖于内在动机和社会动机,才能真正发挥作用。

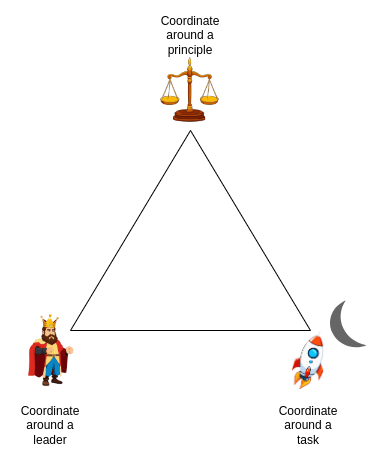

在我关于“多元性(Plurality)”的文章中,我提到过,社区在这方面主要有三种协作方式:

围绕任务进行协作是极具力量的。如果你能让大量的人相信“登月”非常有价值,那么一旦他们开始行动,就会投入大量的努力、创造力和精力去实现这一目标。以太坊在 2022 年从“工作量证明”切换到“权益证明”的合并(The Merge),对很多社区成员来说就是这样一个任务型协作的例子。

但任务是一次性的,你并不希望在任务完成后积累的社会资本随之消散。原则和领导者的力量就在于,它们能不断产生新的任务:旧任务结束时,可以继续指向新的、有价值的工作。

围绕领导者进行协作有一个众所周知的风险:领导者是脆弱的。历史上有无数例子表明,领导者可能会失去理智,或者在更温和但同样影响深远的情况下,优先级和价值观发生漂移。这不仅适用于单个人的领导,也适用于由一群人担任领导的情况。

围绕原则进行协作——尤其是那些非结果导向(非功利主义)的原则——可能更加稳健。

(精心选择的)原则有一个关键特性,我称之为“银河脑抗性(galaxy brain resistance)”。功利主义的弱点在于,它容易被领导者用各种聪明的论证绕过去——他们可能声称,几乎任何他们选择的行动,都能因为某些复杂的“四维棋”式的二阶推理而带来最优结果。而原则的作用,就是对这种倾向起到刹车的作用:“不管你的理由多么巧妙,有些事我们就是不会做,因为有一套清晰且易于理解的底线在那儿。”

从这个角度看,意识形态的一个主要缺陷——它有时显得“笨”——反而可能成为一种优势。

另一种重要的协作形式是内部协作,也就是我们常说的“动机”。

我发现,人际协作中的一些洞见,其实可以类比到一个人内心的不同“子代理”(sub-agents)之间——这些子代理可能有不同的视角和目标。如果在内心中有一个清晰且一致的原则或目标,不仅能让你在工作中更有动力,还能防止你偏离轨道,并自我合理化地去做一些错误的事情。

将目标固化为一种专业分工

在组织中,如果不同的人分属于不同的子部门、各自承担特定使命,那么让他们拥有不同的目标反而是有益的。

一家公司有市场部,也有软件开发部,还有许多其他部门。你并不希望市场部的人思想过于发散、整天琢磨各种让公司成功的途径;你希望他们把精力集中在市场营销上。

这似乎又偏离了纯粹的功利主义,但严格的分工协作,正是让公司能够有序且稳定地完成任务的关键。

我认为,人类文明这个宏大项目其实也有类似的特性——我们希望不同的人能够内化、专注于不同的文明子目标。

其中有一个细微但常被低估的原因:它让绩效变得可衡量。

如果一个行动者的目标是“做所有有用的事”,那么无论是他自己进行自我改进,还是外部对其进行问责,都很难判断他到底表现好还是差。

但如果目标更加具体和狭窄,就能更清楚地评估其完成得如何、有哪些地方可以改进。

这种好处可能非常显著——有时甚至足以抵消不同目标的行动者之间可能出现的一些协作失误。

意识形态既是手段也是目标的混合体

到目前为止,我主要把意识形态看作一种手段:它们是一系列关于如何实现某些普遍认可目标的行动主张。

而在 Gabriel 的文章里,意识形态更多是关于目标本身,即应该首先聚焦哪些目标。

实际上,意识形态总是这两者的复杂而混乱的结合。

那么,既然意识形态也涉及目标,我该如何将这一点纳入之前的论述呢?

这里我稍作“偷懒”式的回答:我认为,那些我们足够具体化、以至于能形成意识形态或写成文字的目标,实际上本质上也是一种手段。

为什么这么说呢?不妨设想一个非常重视自由的人。起初,他可能会说,他珍视自由是因为自由能够带来更高效的经济和更稳健的社会。

但假如你告诉他,有一种方式能实现非常高效且稳健的经济社会——却几乎不依赖自由。比如,你设计了一台先进的计算机来管理经济,告诉每个人该去哪里工作,而社会的稳健则依赖每个月举行的民主投票机制,用来调整或完全替换这台计算机的参数。

这位自由主义者听到这个设想,心里非常不安,他清楚如果这方案被实施,自己马上就会开始筹划反抗。

这是为什么呢?我认为,“固化的价值观”其实是一种策略或预测,而真正的终极目标(他们所追求的“胜利条件”)是非常复杂且难以解读的,藏在我们每个人脑中的一堆条件和偏好。

当这位自由主义者听到这个高效且稳健却不自由的社会方案时,他意识到效率和稳健就像国际象棋中的“子力”一样——是赢得比赛的重要部分,但绝非全部。

意识形态的潜在负面影响

气候变化激进支持者常说,他们支持“去增长”政策,因为这是避免地球过热的唯一途径。

但如果你提出用太阳能(或者更极端的太阳地球工程)来避免地球过热,而不影响物质财富或资本主义,他们总能热情洋溢地想出各种理由,说明这些方案不可行或会带来太多“意想不到的后果”。

加密货币爱好者常说,他们希望改善全球金融的可访问性,建立可信的产权,并用区块链解决各种社会问题。

但如果你展示一种完全不依赖区块链却能解决同样问题的方法,他们同样会热情地找各种理由否定你的方案,可能因为它“过于集中”或“缺乏足够的激励机制”。

这两个例子在某种程度上类似我之前提到的自由主义者,但又不完全相同。

把自由作为终极目标本身是合理的(前提是自由不是你唯一的价值观),毕竟自由作为目标,是经过数百万年进化深深植入人类基因里的。

但把废除资本主义,或大规模采用区块链,视为同样的终极目标,就不那么合理了。

我认为,这基本就是我们必须警惕的失败模式:把某个东西拔高为终极目标,而它本身并非如此,结果反而严重损害了我们真正想要达成的底层目标。

“但我手中还有更多、更强的棋子,所以即使被将死了,精神上我才是真正的赢家。”

我如何调和这两种观点

在前面几节中,我指出了你可能称之为“意识形态”、“原则”或“以理念为驱动的思想”的两种积极用途:

- 作为“部门”的理念驱动思考与行动。就像一家公司有专门的市场部门一样,社会也有理由设立专门负责保护环境的“部门”;同理,棋手也应该有专门的思考流程,来回答“哪种策略能帮助我吃掉对手的棋子,同时保住自己的?”这样的问题。

- 作为协调工具的原则。与其围绕某个领袖或精英集结,围绕一个理念集结更具韧性,更不易失败或被操控。

社会运动通常包含这两者。外部,他们努力捍卫某项原则,减少社会对精英的过度依赖;内部,他们专注深耕特定主题,从而催生有价值的理念和改善世界的策略。比如,自由主义经济学家捍卫社会自由,同时发明预测市场、完善拥堵定价等有益想法;环保主义者通过政治倡导防止环境不可逆损害,同时推动清洁能源和合成肉类等技术创新。

我看到的两种失败模式

第一,某些工具性的目标过度固化,被极端追求,反而颠覆了最初的根本目标。

第二,围绕无限目标的协调容易滑向由一个精英阶层负责诠释目标的格局。

这就是 Balaji Srinivasan 所说的“民主实质上是民主党人的统治”,以及有效利他主义运动被批评从广泛促进高效慈善转向狭隘解决 AI 安全、只给自己圈子内人员拨款的现象。

我提出两个折衷方案,试图平衡这些利弊:

- 以数据驱动选择理念。保持一套能够产生假设的知识主题,然后用数据分析决定重点支持哪些,忽略哪些。Bryan Caplan 做得很好。他虽有强烈的自由主义意识形态,但同样重视实证严谨性,因而他支持的核心议题(如更开放的移民、减少教育、放松住房管制)有充分的论据支撑。尽管他信奉的自由主义也让他相信我不同意的许多观点,他很少推动那些缺乏大量数据支持的观点。你依然可以不同意他的极端观点,但在我看来,他在极端者中反而更理性,所以我认为他的方法确实有可取之处。

- 原则,而非意识形态。这两个词的微妙区别在于,原则通常是有限制性的,而意识形态往往是全面性的。原则给你一套该做或不该做的事情,然后止步;意识形态则没有界限,你可以无限追随。这只是个大致划分,但我认为意义重大。把社会协调功能聚焦于“避免偏离轨道”的原则,能让一个运动(或个人)在常规情况下从更务实的思考中获益,同时保持相当的稳健性。

世界和我们(个体及集体)心智的复杂性和内部结构性意味着,直接“理性权衡所有价值,做出数据驱动的最佳选择”在实践中往往会以各种方式失败。同时,过分依赖某种结构也会崩溃,有时甚至更糟。只有在两者之间找到平衡,才最有可能获得更多好处,同时尽量减少双方的弊端。