原創| Odaily星球日報

作者| 郝方舟

故事要從一位好友幫我拉群講起——“介紹下,這位是Web3基金 GCC 的北美主理人朱聿欣……”

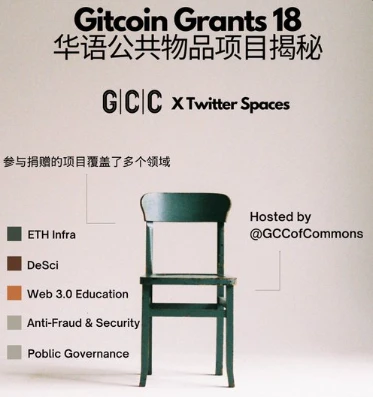

我:“哈哈哈,在朋友圈刷到過活動海報↓,原來是你們!”

朱聿欣:“是的!我們一直無償幫助華語Web3建設者,相當於 NGO 了……”

彼時只恨自己不夠 builder

簡單交談下來,這家定位於Web3 NGO fund 的「非主流基金」立刻引起了我的興趣。

在聽了太多頂級機構編織的抽象敘事,目送一波波短期投機者潮起潮落後,GCC(Global Chinese Community of Universal Digital Commons)確顯畫風清新。

在朱聿欣的介紹中,GCC 在 Public Goods(公共物品)的建設上做了一些非常有情懷和有趣的嘗試,無償孵化了以太坊旗下的一些公共物品項目。除了送未被資本關注的優質開發者「出道」外,GCC 還資助、捐贈過學界和傳媒領域的個人代表。

同時,朱聿欣在交流中透出的未來技術樂觀派、反投機的長期主義,甚至是人文主義的務實氣息,讓人著迷。訪問下來,我相信,朱聿欣本人的經歷與抉擇亦或對腳踏Web3門口、面臨職業選擇的人們有一定的啟發與借鑒。

Odaily星球日報將專訪內容剪輯如下,enjoy~

Odaily星球日報:很多讀者可能對 Public Goods 這個概念有些陌生,可以先舉些例子? Public Goods 往往有什麼特質?

朱聿欣:公共財,從經濟學角度,具備非競爭性(使用不會削弱其他人的消費力)、非排他性(無需標準/會員資格也能進入)。

但現實中,少有純粹的公共物品:即便是免費交通公路,擁擠後也呈現競爭性;不少國家森林公園對外國遊客收費。

電子化的公共物品也有風險,如被科技公司收購,後來轉換為服務付費模式。維基百科或許是個特例。可見,Web2領域的公共物品有其限制。

但到了Web3領域,限制不再——鏈上、透明、無需授權、全球可用、所有人獲益、去中心化、開源的優勢充分顯現。

Odaily星球日報:GCC 捐贈過哪些Web3 Public Goods 計畫?

朱聿欣:我們先後在Gitcoin 15、Beta round、Gitcoin 18 開了三輪的獨立捐助項目,共7.5 萬美元,在最新的Gitcoin 19 中我們跟Mask Network 合作又開了一個3 萬美元的funding round,遇到池子外的好項目也會主動聯繫給予資助。我們和以太坊社群聯繫緊密, 8 月的 Public Goods 主題 Space(點此回顧)上,Vitalik 也有來旁聽;還曾多次與Gitcoin 官方合作共同探討華語區公共物品建設難題(<a href=https ://x.com/ PlanckerDAO/status/1655078721039253504? s= 20 target=_blank>點此回顧)。

可參考:《 Gitcoin Grants Beta Round 捐贈指南(附十個精選項目) 》《盤點 Gitcoin 第 15 輪捐贈活動值得關注的 16 個項目》《 Gitcoin Grants 18 捐贈指南(附十個精選項目) 》

Odaily星球日報:要不要展開聊聊贊助開發者伊斯坦堡機票的事?以及 Gitcoin 外的贊助,和其中的心得感悟?

朱聿欣: GCC 還處在非常早期的階段,我們進行過以下幾類捐贈工作:

(1)資助有 Public Goods 計畫經驗的優秀建造者去伊斯坦堡參加 DevConnect,預估投入 1-2 萬美元。 GCC 也將贊助相關學者於活動期間發布一篇 Public Goods 報告(待終稿),全面展示Web3 Public Goods 賽道。

附:《參加指南:Devconnect Istanbul 2023 行程及週邊活動一覽(持續更新中) 》

(2)基金 LP 胡東海以個人身份,匿名捐助了所有他認可的中文公共物品社區,資金體量比較大,並且不願意別人提起。在一次社區成員的私下訪談中,老胡曾經自嘲地說「我就是公共財」。當時成員們腦中的第一個反應是:這哥們兒很大膽,無懼所有人白嫖。江湖上曾經流傳過一個故事,當年火幣底分紅的時候,作為聯合創始人的老胡直接以個人名義給一名提前離職沒拿到分紅的員工打了一枚比特幣(當時價值13 萬元左右),非常豪氣乾雲。在慢慢了解了老胡的經驗後,我才開始理解,原來當一個人以創造公共價值作為行動標準時,他的實踐路徑本身,還真就算得上是某種抽象意義上的、具有生命力的公共物品。在老胡牽線下,GCC 以機構名義近期捐贈了據稱見過中本聰、於清邁遊學、有歐洲大學背景的一位教授五萬美元;也捐贈了Remix Chinese Community ,將zk 領域等Web3社群內容中文化,預計超10 萬美元。

(3)資助其他一些經濟上沒那麼寬裕的技術向項目,如可藉助非託管錢包或好友找回密鑰的開源錢包Soul Wallet 。

在這個過程中,我們發現,在Gitcoin 捐贈輪中關注度排名靠前的項目多落在publishing research 領域,例如Blocktrend(區塊勢)是來自台灣地區的區塊鏈原創專業媒體;Nowhere Publishing 飛地書店是一家具有香港背景坐落於台灣的實體書店,運用NFT 技術改造書籍出版流程; Matters Weekly(馬特週報)是從Matters 社區走出的Web3 媒體,與以太坊社區關係緊密;viaPrize 是Zuzalu 黑客松獲獎項目,旨在打造全球一個激勵公共物品創造的眾籌獎金平台;DeSci 則是致力於用區塊鏈技術研究登月、碳減排等議題的去中心化科學組織等。

仍有大量開發者不太會為自己發聲,這將是GCC 下一步重點關注的對象——比如我們此次Gitcoin 捐贈將重點資助密碼學技術、質押/LSDFi、Web3社交、開發者工具等領域的專案.如果你的計畫不屬於這幾個類別,但你仍然認為你的計畫是有助於華語社區公共物品建設的,也歡迎申請,我們將根據計畫實際情況酌情評估。

Odaily星球日報:GCC 都在哪發現這些項目,還是他們主動找到 GCC?

朱聿欣: GCC 和 BuilderDAO 指導的孵化器 SpringX(附首期 11 個入選項目名單)建立了聯繫;併計劃聯繫 KOL、媒體機構等幫助項目傳播;同時也跟一些大的基金比如 OKX Ventures建立了VC 合作關係,優秀的入選項目後續將有機會獲得進一步接洽。

此外,GCC 也會有專門小組成員,主動聯繫即刻、知乎、推特的創業者以及黑客鬆比賽上的獲獎項目。也歡迎相關項目來聯絡我們。

Odaily星球日報:GCC 的資金從何而來,有回報要求嗎?做這些是否有經濟以外的其他利益?

朱聿欣:概括來說,GCC 的營運模式是從個人轉向 fund。

先前資金來源以LP 個人資助為主,但我從Web2背景過來,認為「為愛發電」的捐贈不可持續,如果未來遇到很好的大型public goods 項目,需要以類VC 的結構支持發展,同時為GCC 帶來回報和現金流。

因此,GCC 也考慮捐款以外的早期投資,例如 100 萬元下的規模,或許可以直投。在早期被扶持後,專案為了促進採用而進一步商業化,也沒問題。對於那些非常成熟的項目,即使沒有我們的投資機會,我們也會在生態上和它們嘗試合作。而對於那些商業化可能性較低的小項目,我們還是會堅持無償捐款。我們的策略可以涵蓋各階段的項目,其實就是從小到大把公共物品發展的生態建立起來。

除了財務回報之外,我也想反問:難道所有事都要追求利益結果,或承載一個既定目的嗎?

GCC 社群的文化數位遊牧氣氛濃厚,Web3之外,也連結 706、四海、各地文化沙龍等。在 GCC 中,接觸形形色色的人——努力的開發者、生態的佈道者、有才華的藝術家等,和這些不同的靈魂碰撞,本身就是一種回饋,也是這個基金的精神收益。

Odaily星球日報:想真正理解 GCC 專注於 Public Goods 領域,需要更了解背後的人。團隊背景怎樣,你是因何機緣加入?

朱聿欣:先說我本人,接觸Web3時間並不久,剛來 GCC 兩個月,對深層技術架構仍在鑽研,但有技術背景,應該可以快速上手。我從中山大學經管系畢業後短暫做過投資,當時在峰瑞資本(峰瑞投過三頓半、三隻松鼠,創始合夥人李豐投過波場),同時也是知乎和公眾號上的幾十萬粉絲的KOL;從哥大碩士畢業後留在了紐約,主業在某家科技大廠做Data Scientist,後加入GCC 做品牌及北美主理人,鏈接北美項目資源。

選擇Web3是因為相較於 AI 對於生產力的變革,我很看好Web3對於生產關係的變革。有了區塊鏈技術,我們可以擁有數據主權本身,從而不再被大機構的推薦演算法收割,而Web3推崇的數位遊民的生活工作方式,也能讓一個尼日利亞的程式設計師能做到跟上base在美國的程式設計師同工同酬,這些都聽起來像是骨感卻美好的理想。我總覺得人生在世,不該活得輕飄飄,如同博爾赫斯說的那樣,「死去了,就彷彿水消失在水中」。我想做一個被世界記住的人,在充滿變革性的Web3或許更容易實現這一點。

我對 GCC 的初步印像是“情懷”,一反之前認為幣圈很“投機逐利”的印象。 LP 胡東海,前火幣聯合創始人、蜂窩礦機創始人,財富自由後思考如何為區塊鏈基建回饋,早年以個人名義捐助過形形色色的公共物品項目、瀕臨破產的小項目創始人,之後想以更機構化、流程化的形式讓捐贈更透明,GCC 就此誕生。

團隊核心成員10 餘位,背景多元:Bruce 之前在阿里做過全端工程師,也是LX DAO 的創始人,Constantin 之前在高瓴資本做過律師,Hazel 之前在某大型財經媒體做過記者,Jason 也是很有洞見的連續創業者,之後有機會也會一一說他們與GCC 的故事。大家的向心力是有別於逐利風氣,願景是助力他人夢想。第一次聽週會,就發現大家都是很實在很有趣的人,也很有公益情懷。

補充: Web3線上教育基礎設施 DeSchool 完成種子輪融資,Y 2 Z Venture、Plancker 發起人胡東海等參投。

Odaily星球日報:你對Web3產業有何預判?接下來重點關注哪些領域?

朱聿欣:我個人對 GameFi、SocialFi 興趣一般,對反詐欺、反女巫更感興趣,認為可以用數據科學的技術突破局限;技術層面會對 zk 押重註。簡單說,我不看投機性太重的方向,關注技術創新,也包括Web3(生產關係創新)和 AI(生產力升級)的結合,以促進全球範圍的同工同酬。