原文作者:Ellaine Xu、Hettie Jiang、June Wang、Walon Lin、Yiliu Lin

原文作者:Ellaine Xu、Hettie Jiang、June Wang、Walon Lin、Yiliu Lin

原文來源:Cobo Global

1. 擴容的必要性

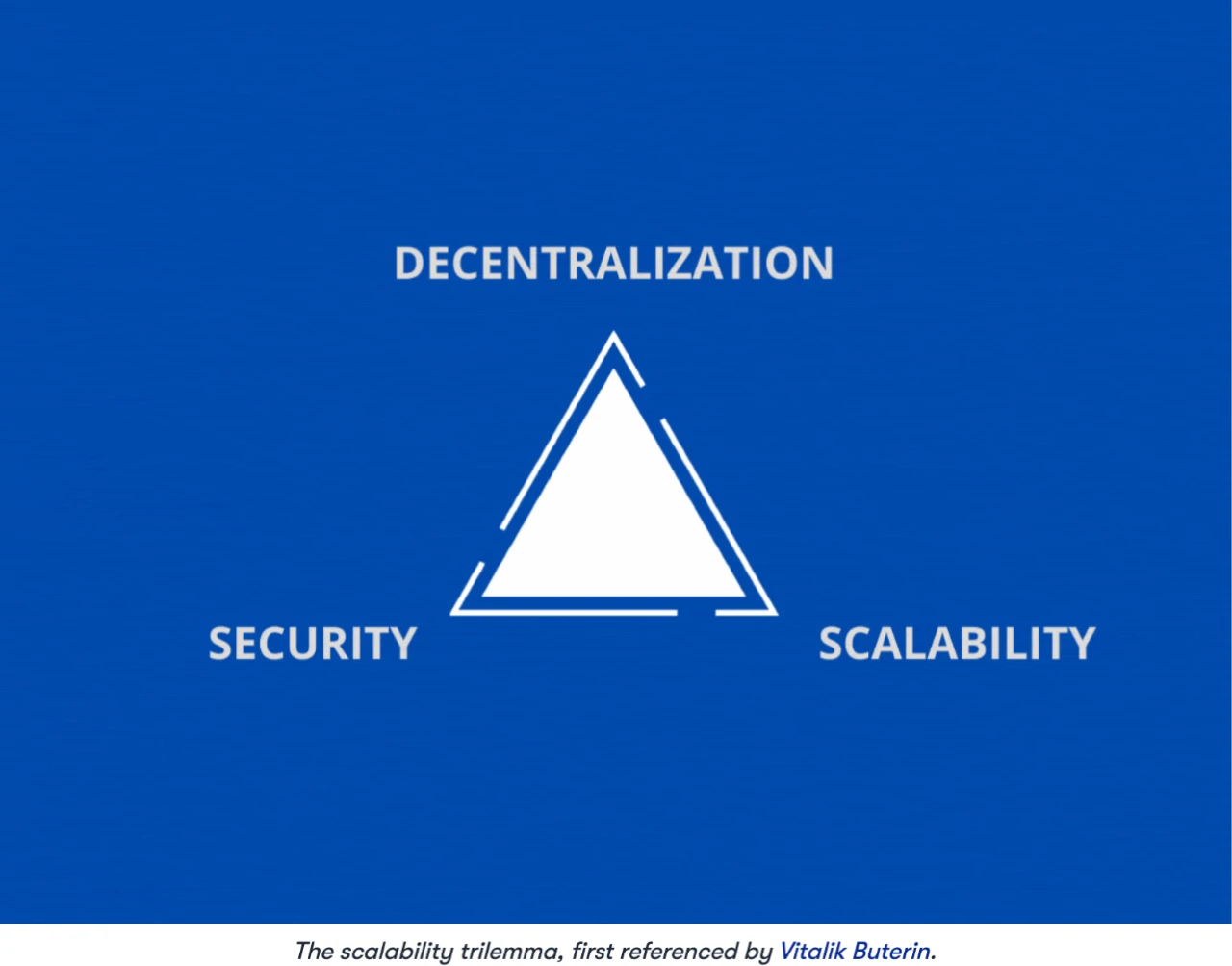

區塊鏈的未來是一個宏大的願景:去中心化、安全性和可擴展性;但通常區塊鏈只能實現其中兩個,同時滿足這三個要求被稱為區塊鏈的不可能三角問題(如下圖所示)。多年來,人們一直在探索如何解決這一難題,如何在保證去中心化和安全性的前提下,提高區塊鏈的吞吐量和交易速度,即解決擴容問題,是當前區塊鏈發展過程中討論的熱點話題之一。

讓我們先籠統地定義區塊鏈的去中心化、安全性和可擴展性:

去中心化:任何人都可以成為節點參與區塊鏈系統的生產和驗證,節點數量越多,則去中心化程度越高,從而確保網絡不受一小群大型中心化參與者的控制。

安全性:為了獲取區塊鏈系統控制權所付出的成本越高,則安全性越高,那麼鏈就可以抵抗較大比例的參與者對其的攻擊。

可擴展性:區塊鏈處理大量交易的能力。

比特幣網絡的第一次重大硬分叉就是源於擴容問題。隨著比特幣的用戶數量和交易量的增多,每個區塊上限為1 MB 的比特幣網絡開始面臨擁堵問題; 2015 年開始,比特幣社區就擴容問題存在分歧,一方是以Bitcoin ABC 為代表的支持擴大區塊的擴容派,另一方是以Bitcoin Core 為代表的小區塊派,認為應當使用隔離見證Segwit 方案去優化主鏈結構。 2017 年8 月1 日,Bitcoin ABC 自行開發至8 MB 的客戶端系統開始運行,導致了比特幣歷史上第一次重大硬分叉的出現,同時也由此誕生了新幣種BCH。

同樣,以太坊網絡也是選擇犧牲了一部分可擴展性,用來保障網絡的安全性和去中心化;雖然以太坊網絡並未像比特幣網絡一樣通過限制區塊大小來限定交易量,而是變相轉變為對單一區塊可容納的燃料費設置上限,但是目的都是為了實現Trustless Consensus 並確保節點的廣泛分佈(無論取消還是提高限額都會淘汰很多帶寬、存儲和計算量不足的較小節點)。

從2017 年的CryptoKitties,DeFi summer、再到後來GameFi 和NFT 等鏈上應用的興起,市場對吞吐量需求不斷增加,但即使是圖靈完備的以太坊每秒也只能處理15 ~ 45 筆的交易(TPS),這導致的結果是交易成本不斷增加,結算時間變長,大部分Dapps 難以承受運行成本,整個網絡對於用戶而言也變的又慢又貴,區塊鏈擴容問題亟待被解決。理想狀態下的擴容方案是:在不犧牲去中心化和安全性的前提下,還能盡可能提高區塊鍊網絡的交易速度(更短的finality time)和交易吞吐量(更高的TPS) 。

2. 擴容方案的類別

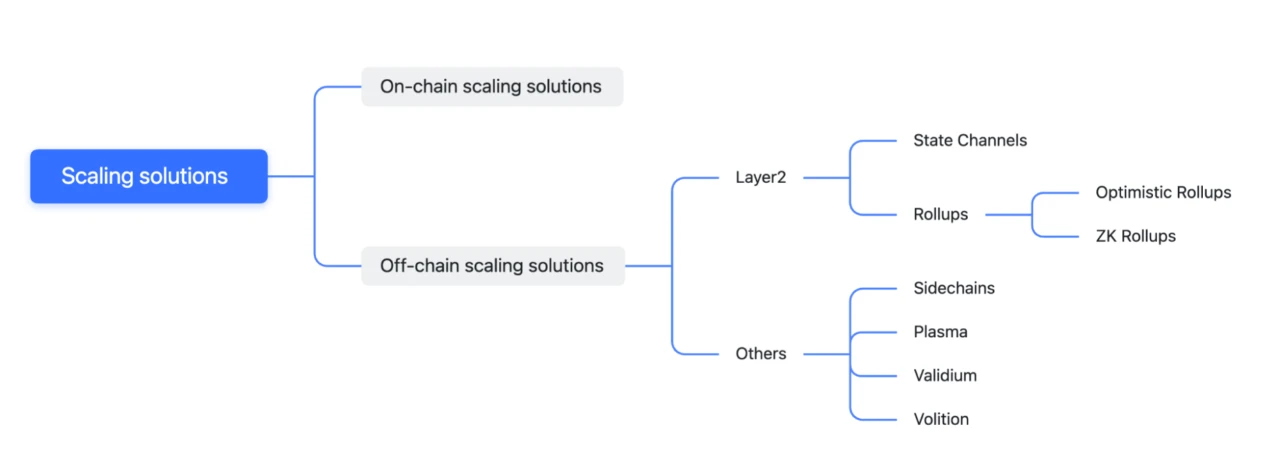

我們按照「是否改變一層主網」作為標準,把擴容方案分為鏈上擴容和鏈下擴容兩大類。

2.1 鏈上擴容

核心概念:通過改變一層主網協議達到擴容效果的解決方案,目前的主要方案是分片。

鏈上擴容有多種方案,此篇文章不進行展開,以下簡要列舉兩種方案:

方案一是擴大區塊空間,即增加每個區塊打包的交易數量,但這會提高對高性能節點設備的要求,提高節點的加入門檻,降低了「去中心化」程度。

方案二是分片,將區塊鏈賬本分成若干部分,不再是每個節點參與所有記賬,而是由不同分片即不同節點負責不同記賬,並行計算可以同時處理多個交易;這樣可降低節點計算壓力和加入門檻,提高交易處理速度和去中心化程度;但這意味著全網算力被分散,會降低整個網絡的「安全性」。

改變一層主網協議的代碼可能會產生難以預料的負面影響,因為底層任何細微的安全漏洞都會嚴重威脅整個網絡的安全性,網絡可能會被迫進行分叉或中斷修復升級。例如, 2018 年的Zcash 的通脹漏洞事件:Zcash 的代碼是基於比特幣0.11.2 版本代碼修改的, 2018 年一位工程師發現其底層代碼存在高危漏洞,即代幣可無限增發,隨即團隊花了8 個月的時間進行秘密修補,漏洞修復後才公開這一事件。

2.2 鏈下擴容

圖片描述

圖片描述

注:表格內的術語定義來自以太坊官網,內容由Cobo Ventures 總結梳理。

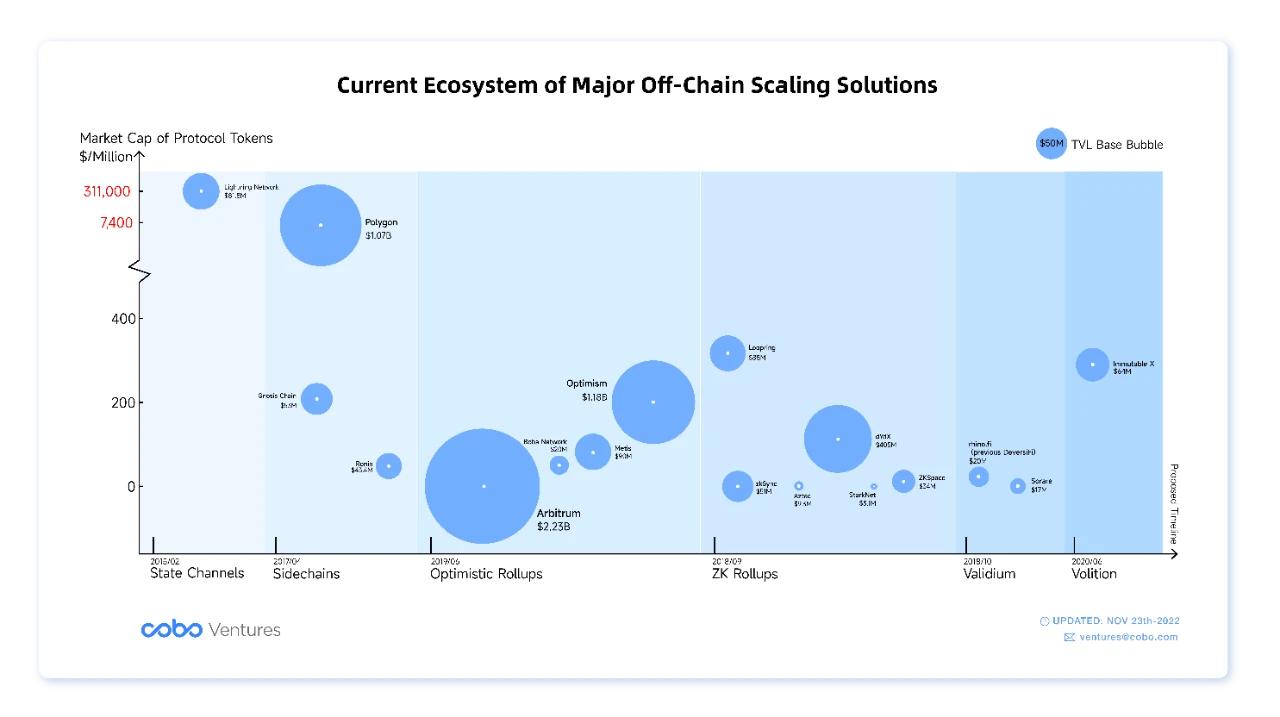

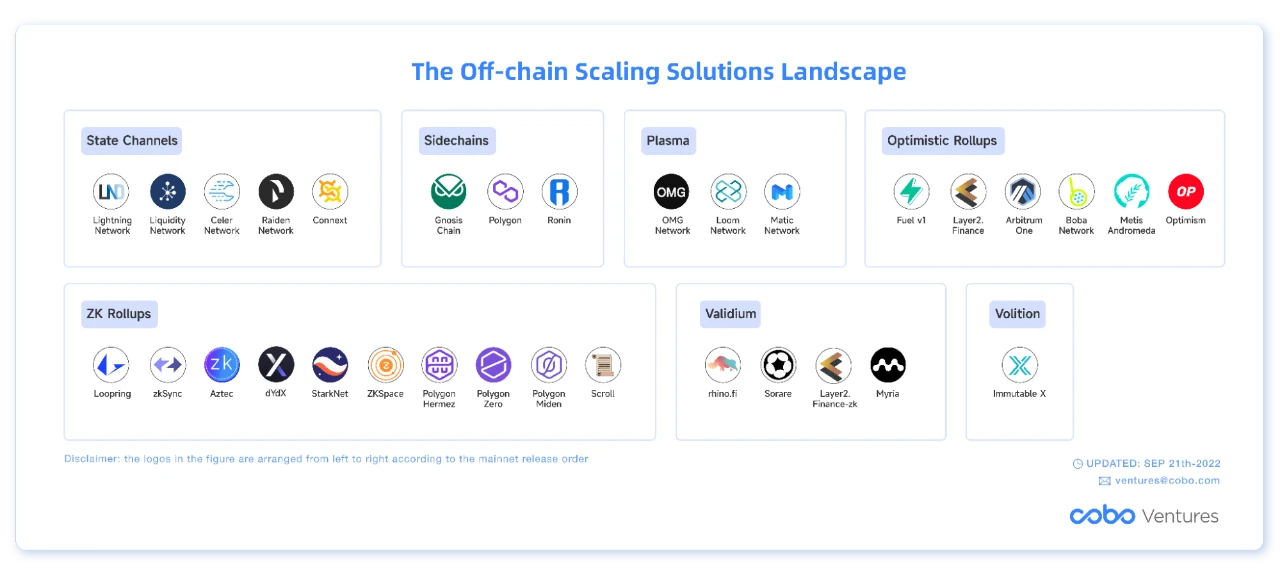

下面我們將從發展時間線、技術原理、優缺點和應用對比等方面展開介紹目前主流的鏈下擴容方案。

3. 鏈下擴容的方案

3.1 State Channels

3.1.1 概要

狀態通道規定只有在通道打開、關閉或解決糾紛時,用戶才需要與主網進行交互,並把用戶與用戶的交互放在鏈下進行,以此來降低用戶交易的時間和金錢成本,並且實現交易次數不受限制。

狀態通道是簡單的P 2 P 協議,適合「基於回合的應用程序」,例如,兩人國際象棋遊戲。每個通道都由主網上運行的多簽智能合約管理,該合約控制存入通道的資產,驗證狀態更新,並仲裁參與者之間的爭議(根據帶有簽名和時間戳的欺詐證明)。參與者在區塊鍊網絡部署合約後,存入一筆資金並鎖定,雙方簽名確認後,通道正式開通。通道允許參與者之間進行不限次數的鏈下免費交易(只要他們的轉賬淨值不超過存入的代幣總額)。參與者輪流發送狀態更新給對方,等待對方的簽名確認。一旦對方簽名確認,這筆狀態更新就算完成。正常情況下,雙方同意的狀態更新不會上傳主網,只有在出現爭議或關閉通道時,才會依賴主網確認。需要關閉通道時,任一參與者可在主網提出交易請求,如果退出請求獲得全員一致簽名批准,則鏈上立即執行,即智能合約根據通道最終狀態下每個參與者的餘額,分發剩餘的鎖定資金;如果其他參與者沒有簽名批准,則所有人需等待「挑戰期」的結束才能收到剩餘資金。

綜上,狀態通道方案可以大大減少主網計算量,提升交易速度,降低交易成本。

3.1.2 時間線

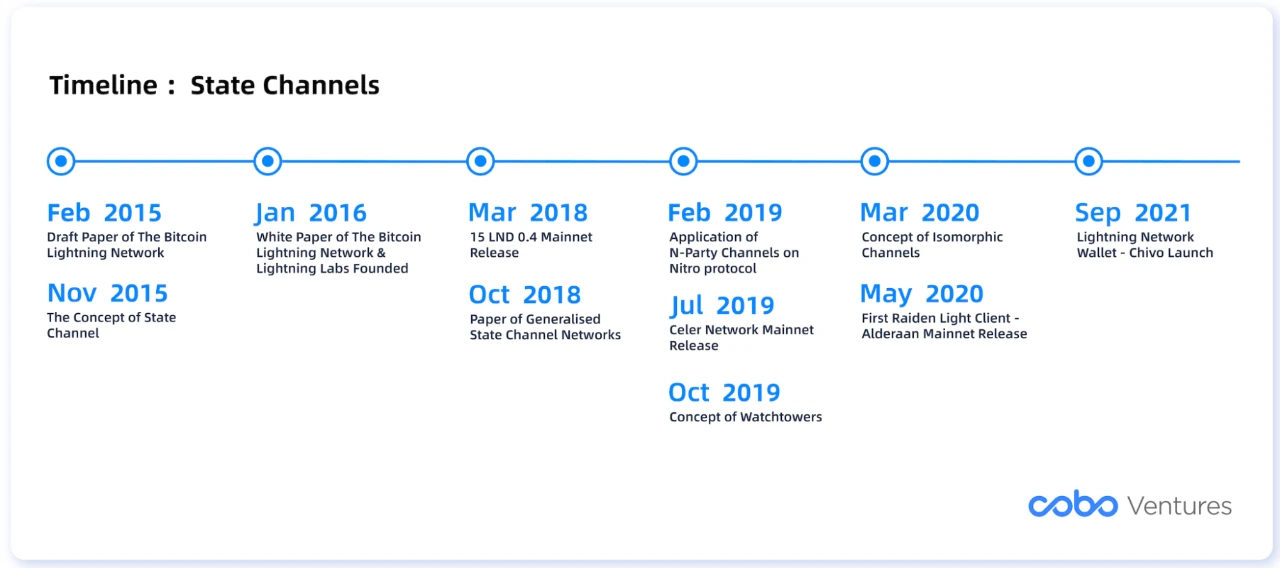

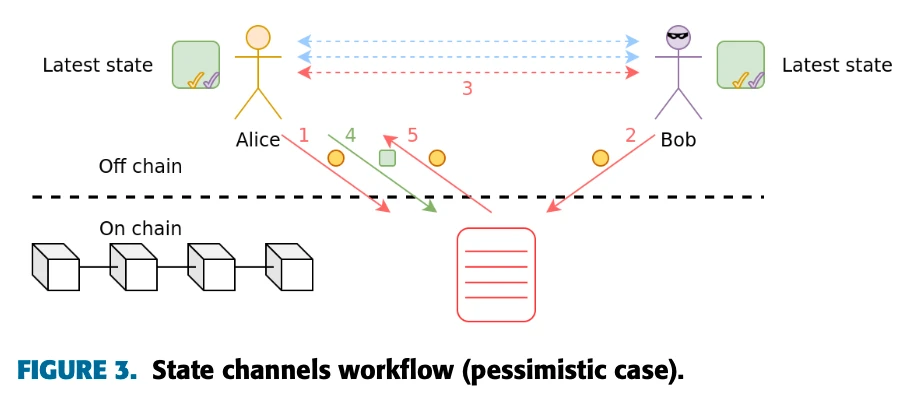

上圖時間線展示了State Channels 的發展和演變的主要里程碑。

2015/02 ,Joseph Poon 和Thaddeus Dryja 發布了閃電網絡白皮書草案。

2015/11 ,Jeff Coleman 首次系統性總結了State Channel 的概念,提出比特幣的Payment Channel 是State Channel 概念中的一個子案例。

2016/01 ,Joseph Poon 和Thaddeus Dryja 正式發表白皮書《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》提出比特幣閃電網絡的擴容方案Payment Channel(支付通道),該方案僅用於處理比特幣網絡上的轉賬支付。

2017/11 ,第一個基於Payment Channel 框架下的有關State Channel 的設計規範Sprites 被提出。

2018/06 ,Counterfactual 提出了一個非常詳細的Generalized State Channels 設計, 這是第一個完全與狀態通道相關的設計。

2018/10 ,文章Generalised State Channel Networks 提出State Channel Networks 和Virtual Channels 的概念。

2019/02 ,狀態通道的概念擴展到N-Party Channels,Nitro 是首個基於該想法建立的協議。

2019/10 ,Pisa 為了解決所有參與者需要持續在線的問題,拓展了Watchtowers 的概念。

圖片描述

圖片描述

Source: L. D. Negka and G. P. Spathoulas, "Blockchain State Channels: A State of the Art" in IEEE Access, vol. 9 , pp. 160277-160298 , 2021 , doi: 10.1109/ACCESS.2021.3131419.

圖片描述

Source: L. D. Negka and G. P. Spathoulas, "Blockchain State Channels: A State of the Art" in IEEE Access, vol. 9 , pp. 160277-160298 , 2021 , doi: 10.1109/ACCESS.2021.3131419.

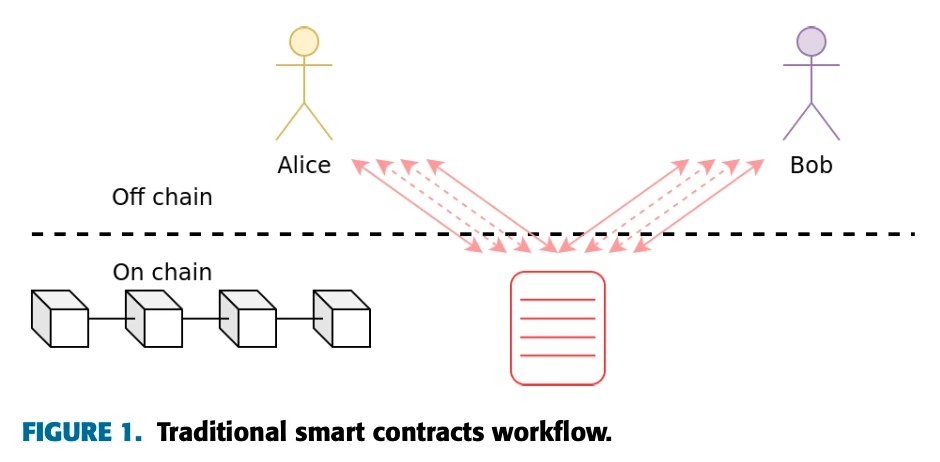

圖2 展示的是大多數狀態通道協議遵循的一般工作流程:樂觀情況下,Alice 和Bob 需要執行與之前相同的操作,但這次他們使用狀態通道,而不是與鏈上合約進行交互。

第一步,Alice 和Bob 通過從其個人EOA 存入資金到鏈上合約地址(交互1 , 2 ),這些資金被鎖定在合約中,直到通道關閉時才將餘額返回給用戶;二人簽名確認後,二人之間的狀態通道正式開通。

圖片描述

圖片描述

Source: L. D. Negka and G. P. Spathoulas, "Blockchain State Channels: A State of the Art" in IEEE Access, vol. 9 , pp. 160277-160298 , 2021 , doi: 10.1109/ACCESS.2021.3131419.

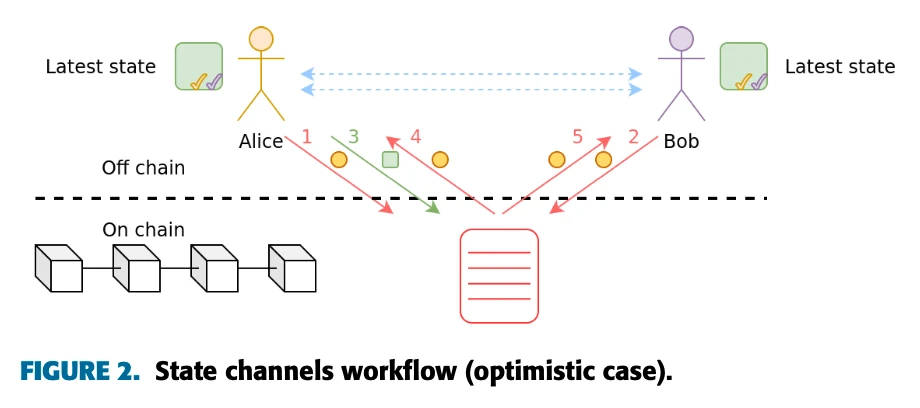

圖3 顯示的是悲觀情況下狀態通道的工作流程:起初,兩個參與者存入資金(交互1 , 2 ),然後開始交換狀態更新(藍色虛線)。假設在某個時間點,Bob 在他的輪次中不響應Alice 發送來的狀態更新簽名(交互3 ),此時,Alice 可以通過向合約提交自己最後一次的有效狀態來發起挑戰(交互4 ) ,這個有效狀態也包含了Bob 之前的簽名,從而證明最後一筆交易已經收到Bob 的批准,最後狀態已經收到Bob 的確認。然後,合約允許Bob 在一段時間內通過將下一個狀態提交給合約進行響應;如果Bob 響應,則二人可以繼續在狀態通道內進行交易;如果Bob 在該時間段內沒有響應,則合約自動關閉狀態通道並將資金返回給Alice(交互5 )。

3.1.4 優缺點

3.1.5 應用

概述:

概述:

閃電網絡是比特幣網絡的小額支付通道,其整體技術演變經歷: 2/2 多簽構建單向支付通道,增加RSMC(Revocable Sequence Maturity Contract)後可構建雙向支付通道,再增加HTLC(Hash Time Lock Contract) 後可連接支付通道拓展到多人支付,最終構建支付網絡即閃電網絡。通過鏈下小額支付通道,然後藉助中間人構成交易網絡,可以解決比特幣網絡擴容問題。閃電網絡的整體使用遵循著「存款(建立通道)→ 閃電網絡交易(更新通道狀態)→ 退款/ 結算(結束通道)」的流程;理論上閃電網絡每秒可以處理一百萬筆交易。

時間線:

2015 年2 月,Joseph Poon 和Thaddeus Dryja 發布了閃電網絡白皮書的草稿;

2016 年1 月發布正式版白皮書並成立了Lightning Labs;

2018 年3 月15 日,Lightning Labs 發布第一個閃電網絡主網版本Lightning Network Daemon (LND) 0.4 版本。

2021 年初,閃電網絡的公共容量(TVL)只有約4000 萬美元,約不到10 萬用戶使用閃電網絡。

2021 年6 月,薩爾瓦多宣布採用比特幣作為法定貨幣, 9 月發布基於閃電網絡的錢包Chivo。

2022 年,Cash App 和包括OKX、Kraken、Bitfinex 在內的26 個加密貨幣交易平台宣布支持閃電網絡,實現即時且便宜的的BTC 存取款和轉賬功能。

圖片描述

圖片描述

圖片描述

Source:https://blog.coinbase.com/is-the-bitcoin-lightning-network-for-real-26 e 47029687 f

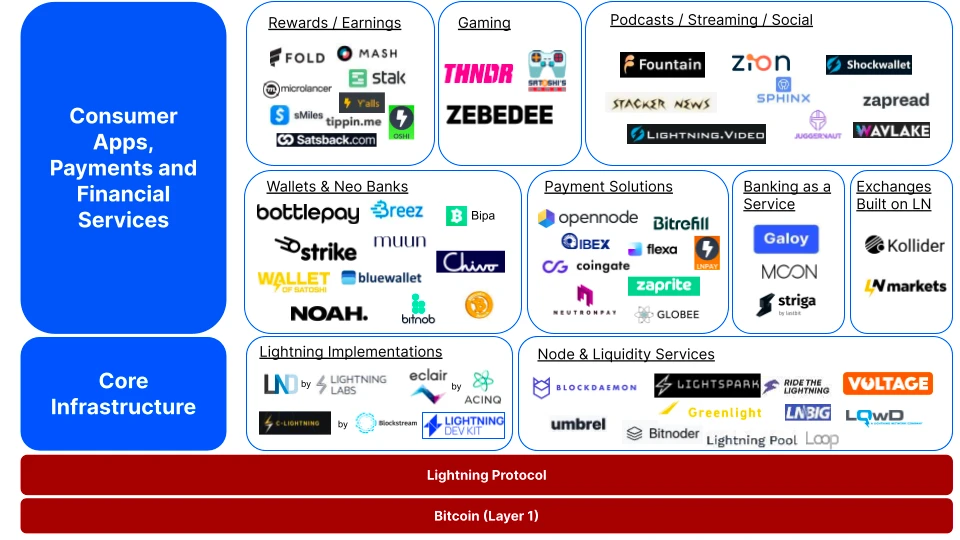

如上圖所示,BTC 閃電網絡生態從下到上依次為:底層的BTC 網絡—核心基礎設施—各種Dapps。

核心基礎設施包括

閃電網絡解決方案:個人和企業可以運行、連接到閃電網絡的軟件程序,其中所佔市場份額最大的是閃電實驗室Lightning Labs。

節點和流動性服務:因為用戶獨立運行自己的節點較為複雜,需要提供對用戶較為友好的界面,幫助管理閃電支付渠道。

核心基礎設施之上是各種支付和金融服務以及應用程序,例如,Strike 建立在LND 解決方案之上允許用戶買賣BTC,在Twitter 上使用BTC 打賞創作者和允許Shopify 商家接受BTC 等。

截止2022 年11 月,基於比特幣閃電網絡的Dapps 已增漲至超20 個類別和100 多個應用,應用類別主要包括比特幣閃電網絡支付、錢包、節點管理、瀏覽器擴展程序、播客和流媒體等。當前與節點基礎設施相關的技術基礎層已經基本成熟,錢包支持增加,金融服務和支付集成繼續增長,更多的娛樂應用在閃電網絡上構建,閃電網絡生態系統正在蓬勃發展。

概述:

概述:

雷電網絡是基於以太坊的小額支付通道,與閃電網絡非常相似,都是通過建立狀態通道的方式來對鏈上交易進行拓展,目的是在以太坊上實現近乎即時、低費用和可擴展的ERC 20 代幣支付。

時間線:

2017 年成立,創始人Heiko Hees 曾是以太坊的核心開發者以及顧問。

2017 年10 月17 日以荷蘭拍賣形式為其代幣$RDN 發起了ICO,籌集了超過3000 萬美元。

2020 年5 月第一個Raiden Light Client - Alderaan 在以太坊主網上線,是基於Typescript 的雷電網絡的實現;

2021 年底,由於長時間缺乏開發進展、信息披露和用戶使用情況,多個交易所將$RDN 摘牌,包括Bitkub,NiceHash 和Binance。

目前這項技術未獲得廣泛採用,原因包含:

1 )使用門檻過高:以太坊上的Gas 費用過高時,開啟通道的成本過高,這成為採用Raiden 網絡的一大障礙。

生態發展:

生態發展:

概述:

Celer Network

概述:

圖片描述

圖片描述

Source: https://www.celer.network/doc/CelerNetwork-Whitepaper.pdf

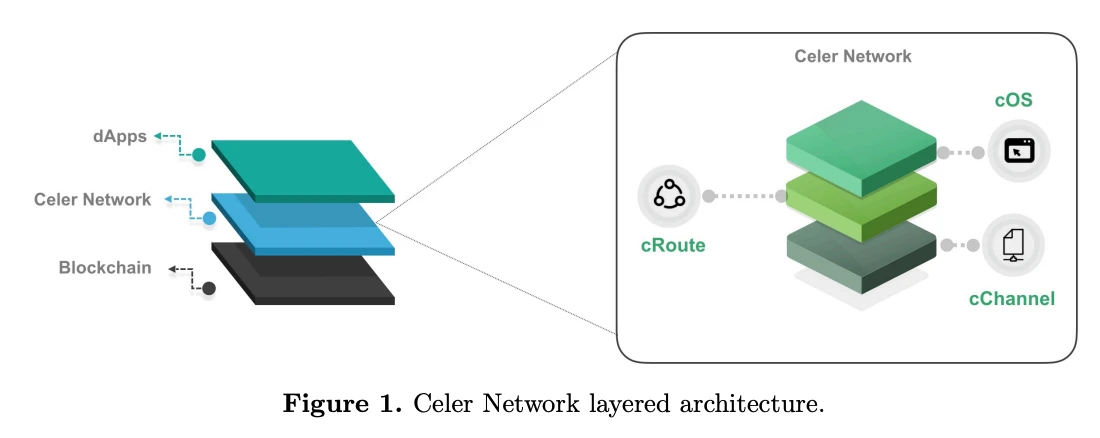

如上圖所示,Celer Network 基於以太坊實現的鏈下擴容框架由三層組成,從下到上為:

cChannel:廣義狀態通道和側鏈套件

cRoute:鏈下支付路由,使用的創新路由算法DBR(Distributed Balanced Routing)提高了性能

cOS:鏈下應用程序的開發框架和運行環境

時間線:

2018 年創立,團隊成員來自MIT、Princeton、UCBerkeley 和UIUC 的計算機博士。

2019 年3 月,代幣$CELR 在幣安Launchpad 發布。

生態發展:

生態發展:

隨著區塊鏈生態系統朝著多鏈發展,狀態通道被賦予橋接Layer 1 和Layer 2 的新使命。 Celer Network 擴展了其廣義狀態信道網絡的核心技術,轉變為支持跨鏈的L 2 擴容聚合平台,目前已推出的產品包含DeFi 協議Layer 2.finance,信息跨鏈協議Celer IM 和資產跨鏈橋cBridge 。 cBridge 已支持多達139 種token 和38 條鏈。

2022 年11 月11 日,MetaMask Bridges Beta 集成cBridge, 11 月17 日cBridge 的總交易數達到1 M,當日同時宣布cBridge 和Celer IM 集成zkSync 2.0 測試網。

3.1.6 應用比較

3.2 Sidechains

3.2.1 概要

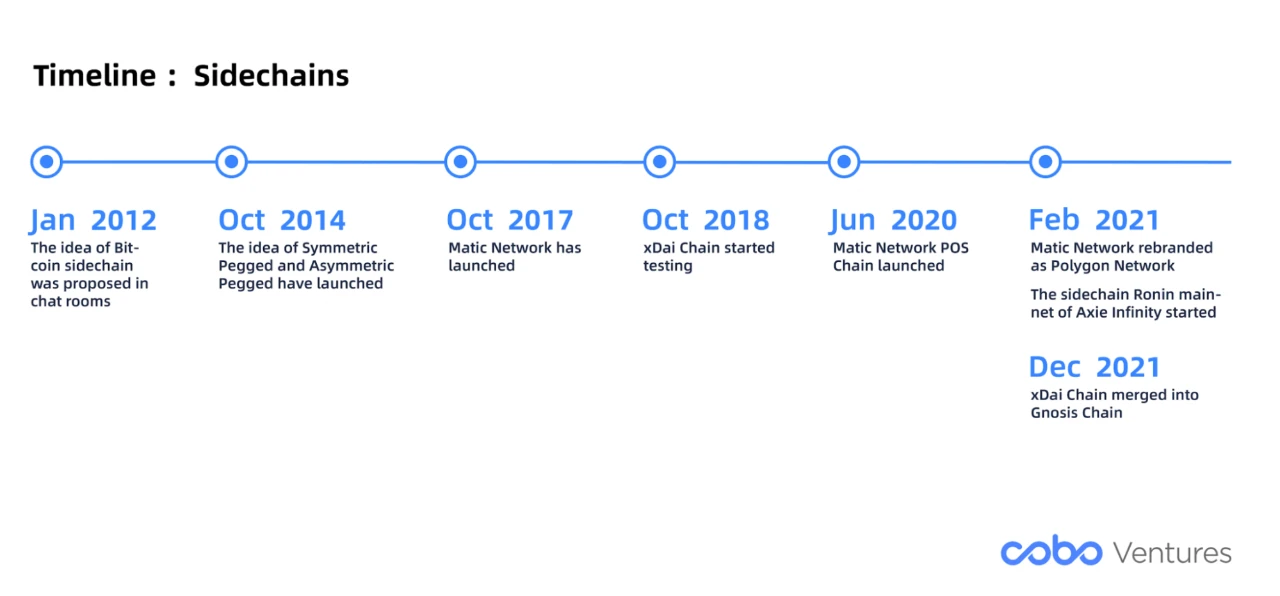

側鏈的概念首次於2012 年比特幣開發人員在聊天室中被提出,而第一篇關於比特幣的側鏈文章是由一位Blockstream 的研究員撰寫並於2014 年出版。

2014 年的論文當中提出,側鍊是為了加快比特幣交易而出現的一種區塊鏈形態,可以使用更複雜的合約,或是通過改善共識機制(如PoS),或是區塊參數讓側鏈符合特定作用。側鏈的交易結果最終在傳送回主鏈時,會記錄在驗證者端。這種區塊鏈模式並非新的區塊鏈形態,而是附著於主鏈上並協助主鏈解決問題的基礎建設。

3.2.2 時間線

2012/01 ,比特幣側鏈的概念在聊天室中被提出

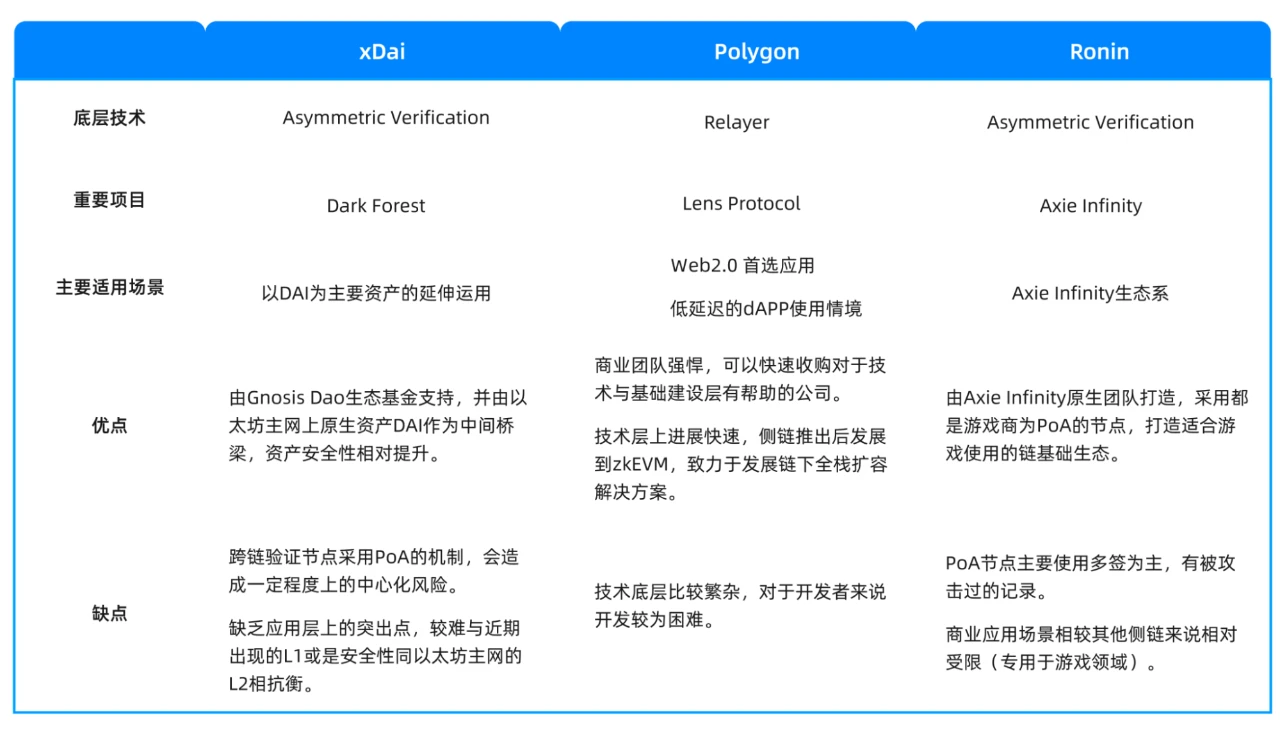

2014/10 ,比特幣側鏈的論文初次發表:Symmetric Pegged and Asymmetric Pegged

2017/04 ,POA Network 基於以太坊Proof of Authentication 共識的一條側鏈上線測試網

2017/10 ,Matic Network 啟動

2017/12 ,POA Network 主網上線

2018/01 ,Skales 測試網上線

2018/10 ,xDai Chain 測試網上線

2020/06 ,Skale 主網上線

2020/06 ,以太坊側鏈Matic PoS Chain 主網上線

2021/02 ,Matic Network 品牌更名為Polygon Network

2021/02 ,Axie Infinity 遊戲側鏈Ronin 主網開始運行

2021/12 ,xDai Chain 與Gnosis Dao 合併成Gnosis Chain

2022/03 ,POA Network 合併入Gnosis Chain

3.2.3 技術原理

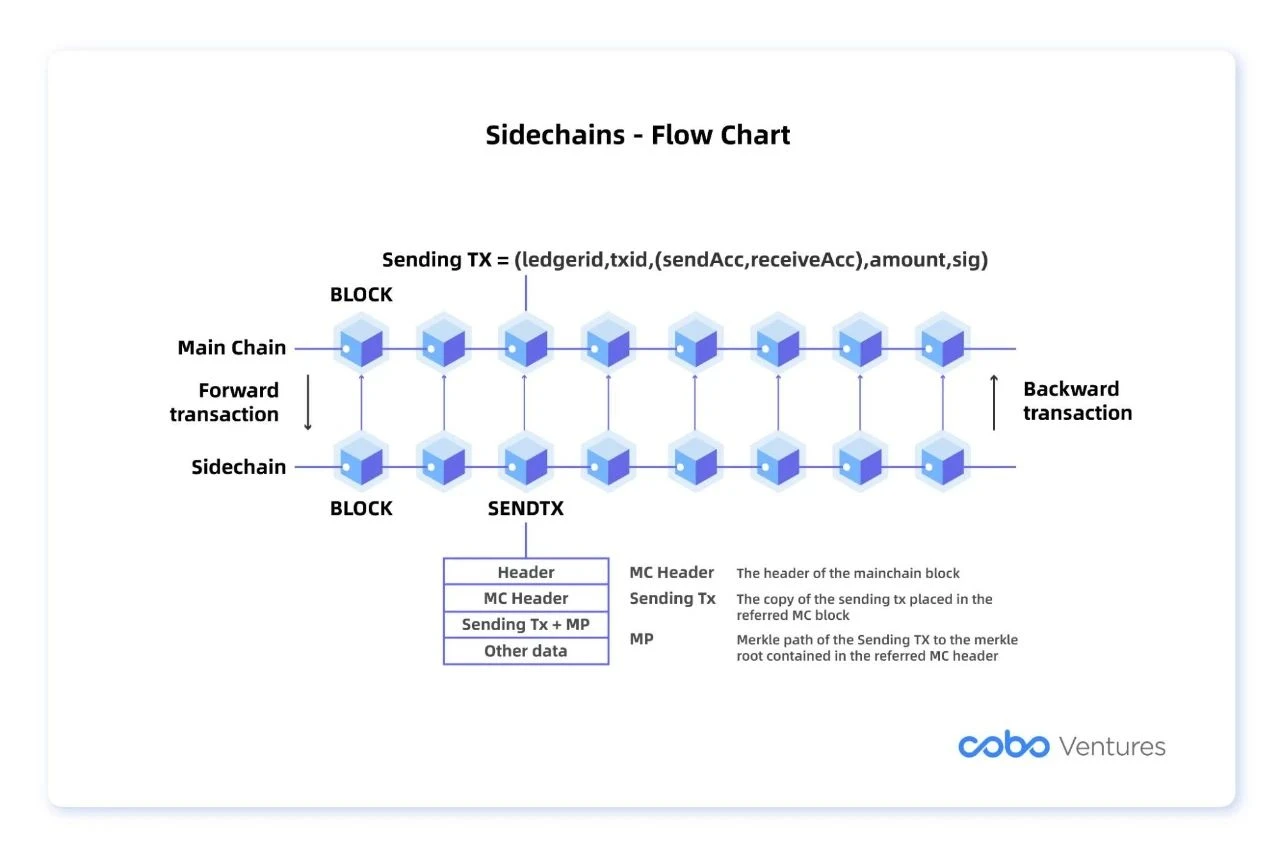

在側鏈的技術原理當中, 2014 年的論文提到雙向錨定(Symmetric Pegged)與不協調錨定(Asymmetric Pegged)兩種方式讓側鏈可以與主鏈進行溝通。雙向錨定或不協調錨定的訊息傳遞只會在主鏈跟側鏈的代幣進行跨鏈時發生。由於側鏈用到了跨鏈技術,因此,下文會先行討論兩種最根本的跨鏈技術原理,然後討論側鏈技術在應用層面的優缺點。

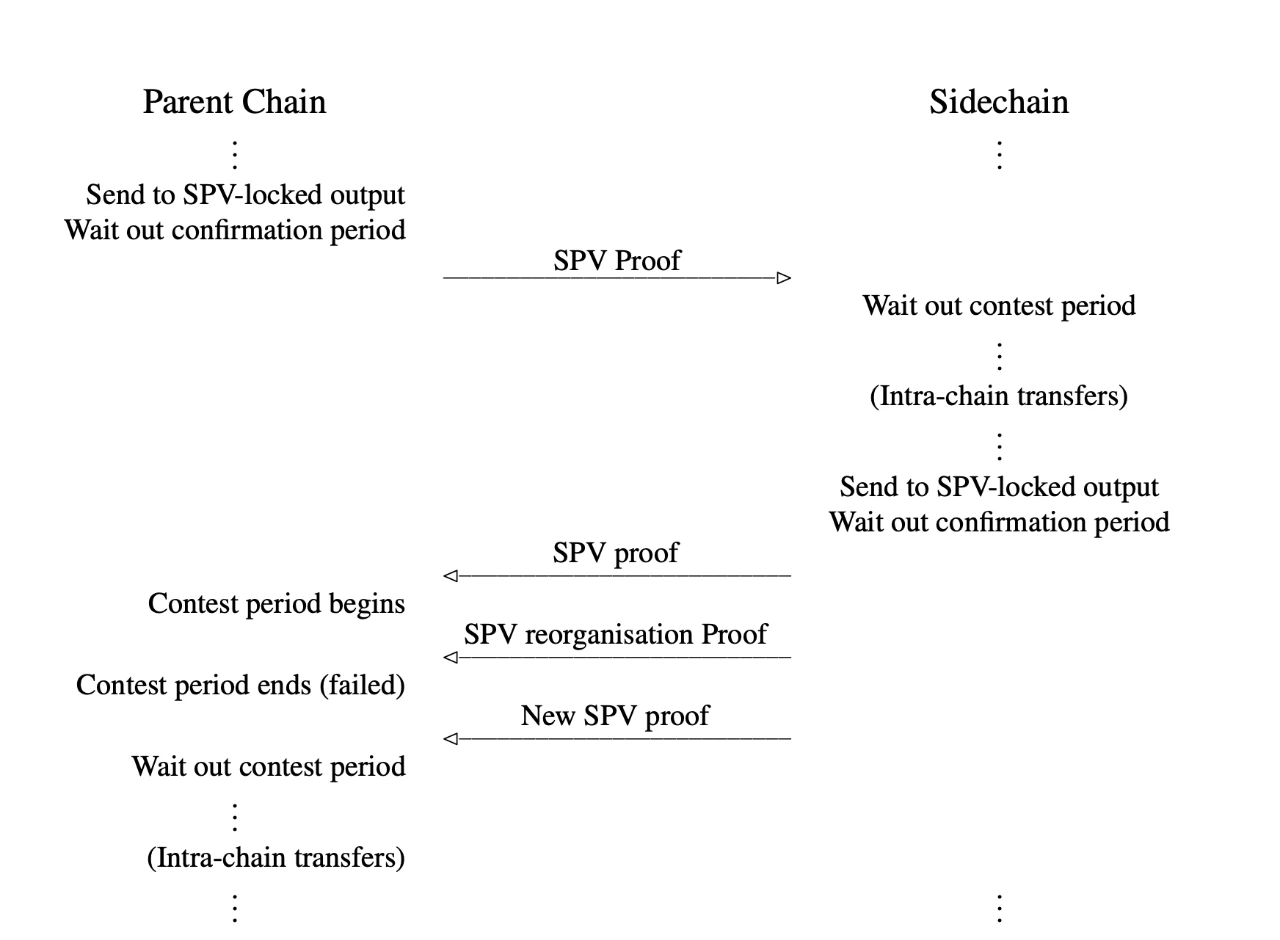

Symmetric Pegged

雙向錨定(Symmetric Pegged)是指主鏈上(Parent Chains)跟側鏈上的驗證者,彼此都實時記錄對方當前的狀態(區塊頭信息)。主要流程:

主要流程:

用戶將原生資產發送給SPV-Locked Output(一個特殊地址)。

等待confirmation peirod,結束後即可向側鏈提交SPV 證明,側鏈可以依據此準備發出鏈上資產。

SPV 證明用於驗證交易是否已經發生。它包括一個展示工作證明的區塊頭列表以及一個加密證明(Merkle proof),證明一個輸出(SPV-Locked Output)是在列表中的一個區塊中創建的。

圖片描述

圖片描述

Source:https://blockstream.com/sidechains.pdf

Asymmetric Pegged

Asymmetric Pegged 是2014 年最早提出側鏈的論文當中提及的第二個方式,主要分成forward 端與backward 端的交易。在Asymmetric Pegged 中,側鏈的validators 必需實時監控主鏈的活動,因此當主鏈需要將代幣打給側鏈時,側鏈可以主動記錄(forward transaction)。然而,當側鏈需要將代幣打回主鏈時,則會發生主鏈因為沒有記錄側鏈信息,而無法確認側鏈區塊狀態的問題。

因此,在這個狀況下Asymmetric Pegged 就必須引入Certifiers 的機制,將

Smart ContractID,EpochID 與驗證者ID

Backward 轉移的名單

驗證者取款名單

錯誤報告名單

聚合所有簽名

記錄在Certifiers 當中,通常Certifiers 都需要stake 固定資產以確保Certifiers 不會破壞系統,這些Certifiers 就會負責驗證側鏈傳回的backward transaction,並經由aggregated signature 簽名後送回主鏈。

然而隨著目前的技術演進,越來越多的側鏈會選擇使用第三方公證人(Proof of Authority, PoA)的機制,讓多個具名節點針對合約鎖定與釋放的通訊(主網的區塊頭信息)驗證,以確代幣鎖定與鑄造價值相等;或是使用Relayers 建立中間層讓側鏈可以通過中間層確認主鏈的區塊狀態。

簡單來說側鏈的機制可以總結為:

資產從主鏈-> 側鏈:主鏈鎖定資產,側鏈生成wrapped asset( 由共識機制保證所有節點同意生成);

資產從側鏈-> 主鏈:側鏈銷毀wrapped asset,主鏈解鎖資產。

可見,側鏈上資產的安全性,並非取決於主鏈,而是取決於側鏈的安全性,再進一步說是側鏈的共識機制。如果有人設法「憑空」在側鏈上創造了與鎖定在主鏈上的資產不符的資產,繼而在側鏈銷毀這些資產,再向主鏈提出解鎖並不屬於他們的資產,會有竊取資金的風險。

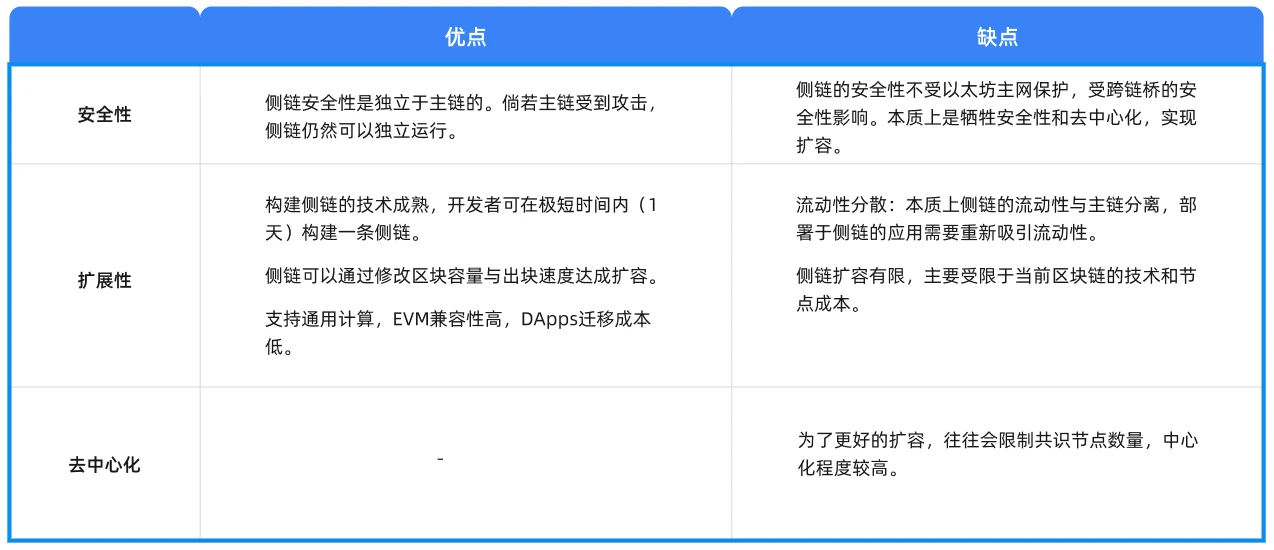

3.2.4 優缺點

3.2.5 應用

概述:

概述:

代幣$xDai 的產生來自於以太坊上的$Dai 被鎖定在代幣橋上,因為$xDai = 1 USD,這使得xDai 上的交易手續費容易被計算。 xDai 的驗證模式採用PoSDAO 的模式,是通過質押的方式成為節點,質押者可以獲得固定的APR 15% ,即$xDai 的年通膨率為15% 。

時間線:

2018 年9 月,xDai 正式主網上線

圖片描述

圖片描述

Source: https://forum.gnosis.io/t/gip-16-gnosis-chain-xdai-gnosis-merge/1904

生態發展:

生態發展:

概述:

Polygon

概述:

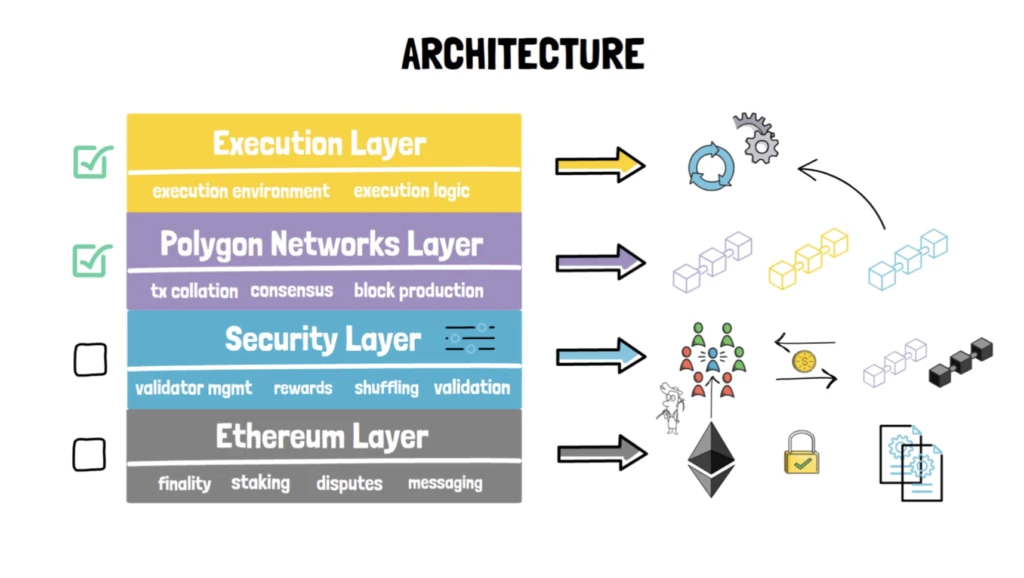

2017 年,Matic Network 成立。 2020 年6 月同時主網發布以太坊側鏈——Matic PoS Chain 和Matic Plasma Chain(在3.3.5 有詳述), 2021 年品牌升級為Polygon。其實Polygon 被定義為是L 2 還是側鏈一直以來都存在較大的爭議,原因是雖然Polygon 創始人認為他們是一種L 2 擴容方案,但因為Polygon 擁有自己的驗證模型,其安全性與以太坊主網不同,另外技術上以太坊如果停擺,Polygon 仍然可以運行,所以在此定義Polygon 是一個側鏈。

圖片描述

圖片描述

Source:https://research.thetie.io/polygon-matic-research

以太層:該層是以太坊與Polygon 溝通層,是信息交換的中間站,讓Polygon 可以有質押、解決糾紛與傳遞消息。 (relayer 的官方性)

安全層:使用PoS 的節點對Polygon 保證安全,並收取費用

Polygon 層:Polygon 運行的最基礎必要層,用來運行區塊並進行交易整理與共識演算。

執行層:讀取與執行Polygon 鏈中的移轉和交易,由執行環境進行。

時間線:

2017 年Matic Network 成立。

2020 年6 月Matic Pos Chain 主網發布。

2021 年2 月品牌更名為Polygon。

生態發展:

生態發展:

概述:

Ronin

概述:

Ronin 是一條因為Axie Infinity 遊戲爆紅而產生的側鏈,在2021 年3 月時主網上線。 Axie Infinity 一開始部署在以太坊主網上,但因為以太坊高成本的交易手續費與時常擁堵的問題讓Axie Infinity 的進一步發展受到限制,因此Axie Infinity 就開發出專門的側鏈解決方案Ronin。

Ronin 的主要特性為:快速與無縫交易,大幅度減少Gas Fee,會把得到的Gas Fee 用來作為錦標賽獎金,資產可以退回以太坊主網與錢包訂製化的解決方案。在跨鏈橋被黑客攻擊前,Ronin 有$ 1.4 billion 的鎖倉量,同時內建的NFT Marketplace 也緊追在Looksrare 後面,可以說是承襲了Axie Infinity 能量的一條側鏈。目前上面的應用只有Katana DEX 一個,作為Ronin 上的代幣交換平台。

Ronin 的驗證機制是PoA(Proof of Authority),有別於PoS 可以容納128 個驗證節點,PoA 至多只能包含25 個節點,相較起來量體更小。節點大部分為戰略性夥伴或是知名VC:如Binance,AnimocaBrands,SparqVenture,Ubisoft 等。有別於PoS,PoA 是以自身名譽為擔保進行的驗證模塊,更像是聯盟鏈通過權威型機構來進行認證,因此驗證速度與Gas Fee 的re-allocate 上可以有比較好的分配與調整。

時間線:

2021 年3 月Ronin 主網上線。

2022 年3 月Ronin 被黑客攻擊,黑客通過控制9 個節點當中的其中5 個節點(為Axie Infinity 母公司)來不斷盜取資金,最終讓Ronin 陷入整條鏈資產被掏空的困境。

2022 年4 月幣安領投並註入資產讓Ronin 能夠重啟。

生態發展:

生態發展:

目前僅有Axie Infinity 相關生態系會需要使用,被黑客攻擊前的DEX 和Bridge 基本都是為了Axie Infinity 的遊戲內需而部署。

3.2.6 應用比較

3.3 Plasma

3.3.1 概要

Plasma

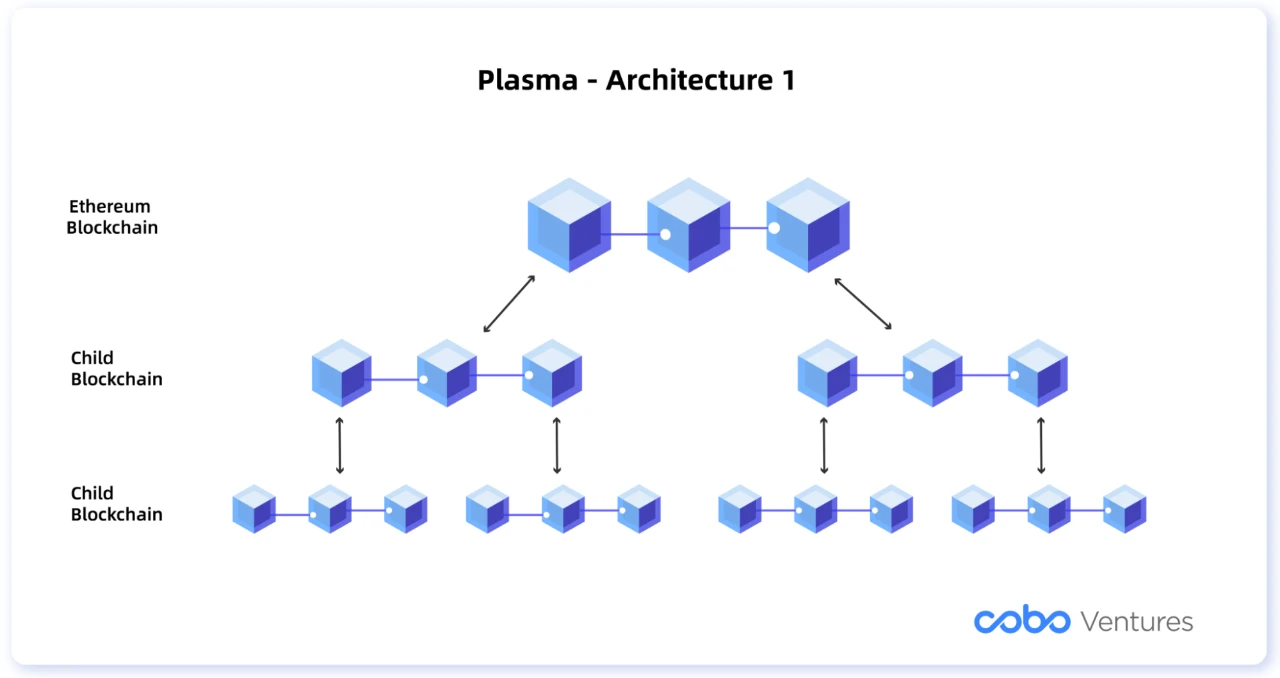

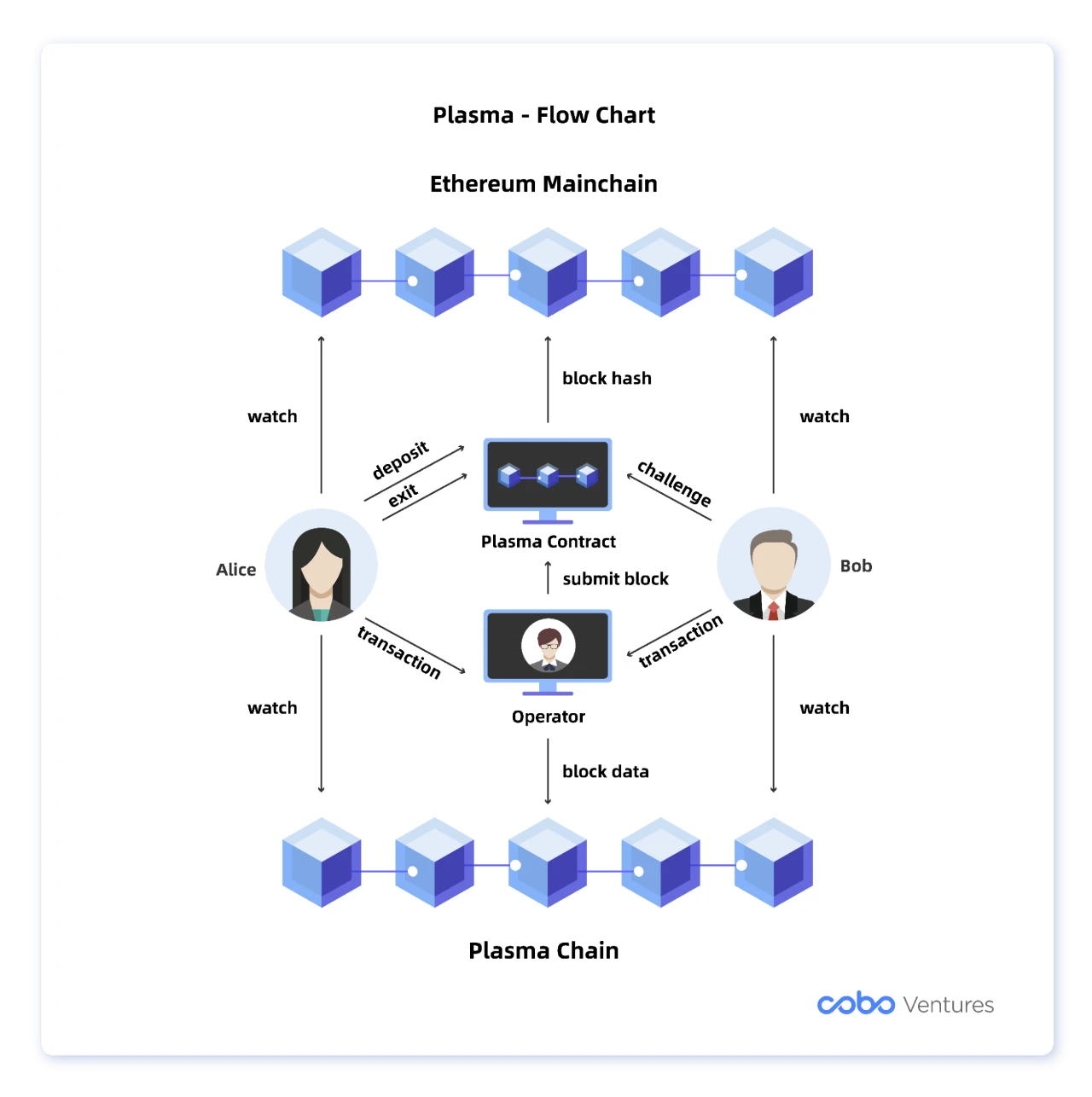

Plasma 本身指的是一個構建可擴展Dapp 的框架,開發者可以使用其提供的工具進行開發。 Plasma 是作為側鏈的演化方案出現的,旨在將用戶對側鏈Operator 的信任降至最低,即使Operator 作惡,Plasma 也可以防止用戶資金被盜。 Plasma 的基本原則是,如果Plasma 鏈上出現安全故障,所有用戶的資產仍可以撤出Plasma 鏈並退回到主網。

Plasma 鏈

Plasma 鏈,也被稱為「子鏈」,是依賴於另一個區塊鏈(稱為「根鏈」/「主鏈」/「主網」)構建的獨立運行的區塊鏈,具有獨立共識機制;每個「子鏈」具有一個部署在根鏈上可以自定義的智能合約;不同的子鏈在根鏈對應不同的合約,因此,我們可以將不同的子鏈用於不同的任務。在POS 共識機制下,任何人在主網Plasma 合約裡質押代幣可成為該Plasma 鏈的Operator;通常Plasma 鏈處理交易的節點很少,往往是項目方自己運營1 個節點(Operator),這會帶來新的中心化問題。

Plasma 鏈上再部署合約,可構建子子鏈,這些不同的子鏈可形成一層一層樹狀的Plasma 網絡(如下圖);Plasma 利用MapReduce 算法,可將大的計算任務拆分成小任務,再分配給各個子鏈計算,最後一層層匯總後向上提交結果,從而可以快速、低成本處理大量複雜的計算。

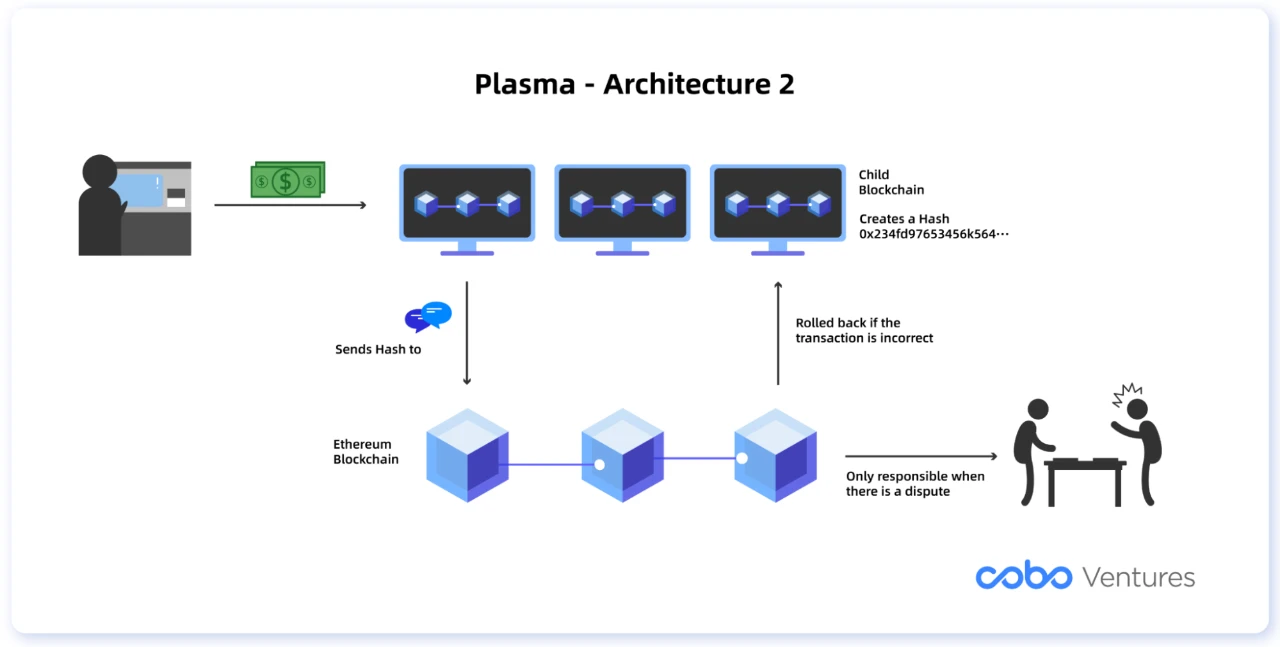

Plasma 合約

Plasma 合約是指在根鏈如以太坊上運行的智能合約,用於處理用戶資金進出Plasma 鏈,負責跟踪Plasma 鏈的狀態承諾(State Commitments),並通過提交欺詐證明懲罰作惡行為。

Plasma 合約內的數據結構包含:

1 ) 合約所有者(在初始化時設置)

2 )Plasma 鏈區塊列表:每個區塊的Merkle root 和Merkle root 提交的時間

3 )用戶提交的退出Plasma 鏈的交易請求列表:包含了提交者地址、UTXO 位置(Plasma 區塊編號,txindex,outindex)

關係

Plasma 合約起著橋樑的作用,允許用戶在以太坊主網和Plasma 鏈之間移動資產。用戶可以將資金從根鏈轉移到子鏈,再由子鏈處理複雜的計算,從而節省Gas 費用。在子鏈部署的DApp 不必與根鏈直接交互,子鏈的狀態更新只需提交塊哈希Merkle Root 給根鏈,這樣根鏈只接收最小數量的數據,且只有在遇到爭議時才需要計算,可大大減少根鏈的計算量。

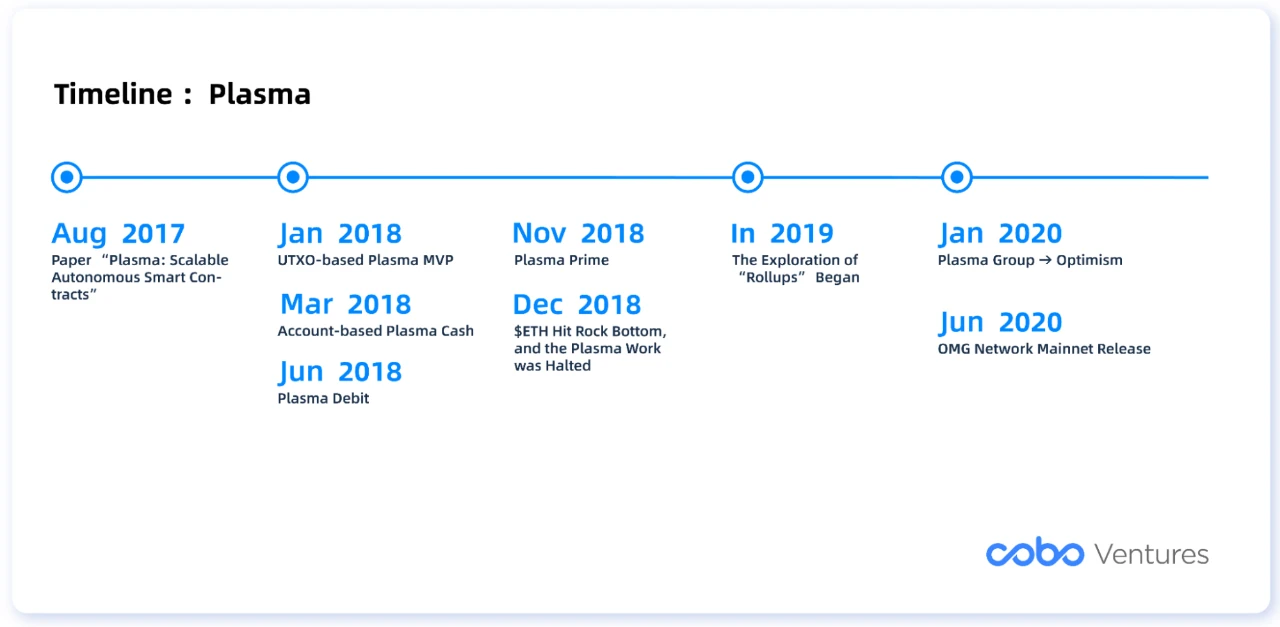

3.3.2 時間線

2017/08 ,Plasma 首次在Vitalik 和閃電網絡作者之一Joseph Poon 寫的白皮書Plasma: Scalable Autonomous Smart Contracts 中被提出。

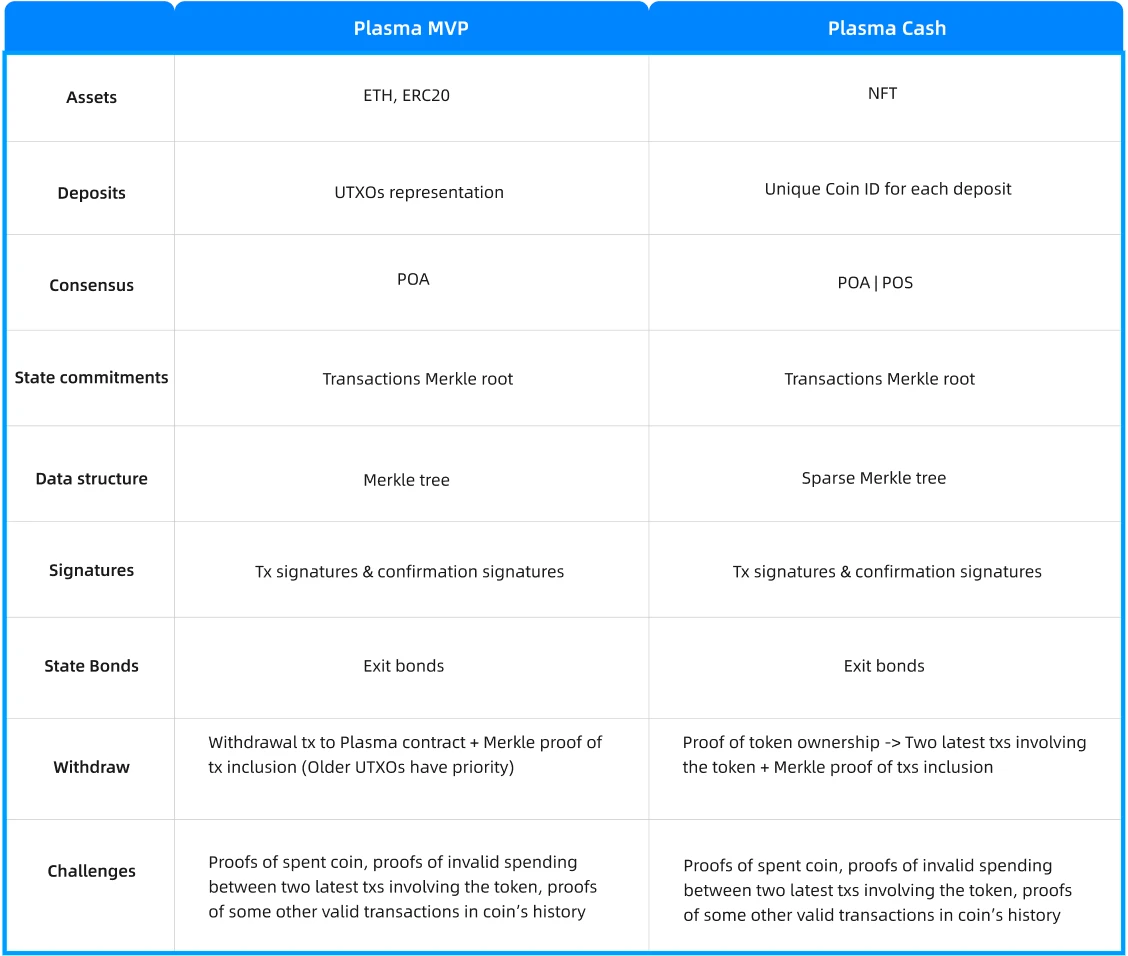

2018/01 ,Vitalik 提出第一個正式的Plasma 應用Plasma MVP,採用UTXO 模型和Proof-of-Authority 共識機制。

2018/03 ,Vitalik 提出Plasma Cash,旨在解決Plasma MVP 中的大規模退出問題。為了使得用戶證明自己擁有代幣的所有權更加容易,所有代幣都用NFT 表示。

2018/06 ,Dan Robinson 提出Plasma Debit,與Plasma Cash 類似,不同點在於每個Token 是用戶和Operator 之間的一個支付通道,通道可以像Token 一樣被轉移,整個設計類似一個大的Lightning hub。

2018/11 ,BANKEX Foundation 提出Plasma Prime,希望利用RSA accumulators 解決Plasma Cash 中存在的大量歷史證明的問題。但目前還沒有正式全面的文檔來解釋Plasma Prime,仍處於構思階段。

2018 年底,ETH 的價格觸底,在加密領域的樂觀情緒消失的背景下,Plasma Cash 雖然比Plasma MVP 有所改進,但仍並不是以太坊承諾的Visa 級解決方案,其MapReduce 算法構想的「區塊鏈樹」看起來也難以實現,因此大部分為Plasma Cash 開發客戶端的公司都停止了工作,目前開發進展都處於半成品狀態,看起來Plasma 已死。

2019 年起,以太坊社區開始探索一種新的二層擴容方案「Rollups」,具體內容我們在下文Rollups 部分展開。

3.3.3 技術原理

三個核心思想:

鏈外執行:Plasma 的假設是主網不需要驗證所有交易,任何不需要從智能合約移入或移出資產的操作都可以在鏈外處理,所以Plasma 應用的大部分工作都在主網之外處理。 Plasma 鏈經常使用單個Operator 來執行交易,無需等待其他節點的同意,這樣可以降低成本並提高速度,在犧牲一部分去中心化的前提下提高可擴展性。

狀態承諾:狀態承諾是一種存儲Plasma 鏈狀態壓縮版本的加密方式。在Plasma 中,狀態承諾是指一個Plasma 鏈區塊內所有交易組成的默克爾樹(Merkle Tree)的根哈希值(Merkle Root)。 Merkle Root 能夠快速地驗證一筆交易是否包含在一個區塊中(通過Merkle Proof),因此Operator 可以通過上傳Merkle Root 來承諾當前區塊狀態。雖然Plasma 在鏈外執行交易,但是在主網上執行結算的,所以Operator 需要定期在以太坊上發布Plasma 區塊的Merkle Root 作為「狀態承諾」,以確認鏈外計算的最終狀態,實現鏈外執行鏈上清算。這種依賴於主網驗證的機制確保了Plasma 繼承了主網的部分安全性。

退出機制:如果用戶想從Plasma 鏈撤出資金時,需要向主網的Plasma 合約證明有可提取且數額正確的資金,用戶可以提交Merkle Proof 作為證明,Merkle Proof 可以由Operator 提供,不過Operator 有作惡風險。

使用流程如下圖所示:

1.存款:要使用Plasma 鏈,用戶首先需要在以太坊的Plasma 合約中存入ETH 或任何ERC-20 代幣。當用戶存入資金時,將在Plasma 鏈上創建一個區塊,該區塊僅包括一筆交易,同時負責監控Plasma 合約的Plasma Operator 會在Plasma 鏈創建相同金額的資產發送到用戶在Plasma 鏈上的地址,用戶在Plasma 鏈上收到資金後可以在Plasma 鏈上交易。

2.交易:用戶在Plasma 鏈上通過簽署加密消息來確認每筆交易,然後該交易以及對應的簽名會發送給Plasma 鏈的Operator 進行打包。

3.Operator:Operator 將接收的交易打包進Plasma 鏈區塊,一旦Operator 收到足夠多的交易來填充一個區塊,這些交易將組成一個Merkle 樹,Operator 提交Merkle 根作為對該區塊的狀態承諾到以太坊主網,因為只提交數據量小且數據大小恆定的Merkle 根,可以大大減少提交到主網產生的Gas 費用。此外,Operator 提交主鏈的Plasma 鏈區塊哈希值,如果被任一用戶挑戰成功,則Plasma 鏈上的錯誤區塊會被回滾,而錯誤區塊的創建者會被懲罰。

4.退出

4.1 發起提款請求:

為了把資產從Plasma 鏈提出,用戶需要向主網的Plasma 合約發起退出交易,並和Merkle Proof 一起提交(Merkle Proof 可通過Operator 獲取),Plasma 合約會驗證Merkle Proof 的有效性,以確保金額正確且沒有被雙花。

用戶同時還需要在提款請求中添加保證金,如果有挑戰者證明該用戶的退出請求無效,則筆保證金的一部分將被沒收作為獎勵給挑戰者。

4.2 挑戰提款請求:

雖然以太坊主網有Plasma 鏈的狀態信息,但它無法驗證該信息是否正確。惡意用戶可能提出惡意提款請求,例如用戶在主網實際上沒有1000 ETH,但聲稱在主網鎖定了1000 ETH,並請求從Plasma 提出1000 ETH,或者嘗試提取他們已經花費的資產,並通過提供虛假證明來支撐這些虛假請求。

為了防止以上兩種作惡行為,Plasma 引入了「挑戰期」(通常為一周)。在此期間內,任何人都可以向主鏈提交欺詐證明挑戰提款請求的有效性。例如,因為一筆歷史交易已被簽名,所以可證明作惡用戶的該筆資金在過去已經被花費,已無效。如果挑戰成功,則Plasma 合約會拒絕作惡的提款請求,挑戰者將獲得獎勵。

然而,如果挑戰期內沒有任何人提供欺詐證明,用戶的提款請求將被視為有效,可以從以太坊的Plasma 合約中提取資產,會造成Plasma 鏈其他誠實用戶的損失,這是Plasma 在安全性上的一大缺陷。

5.監控Plasma Chain(缺點)

用戶為了確保Plasma 鏈上的資金安全,需要不時地監控Plasma 鏈,通過運行一個軟件,定期自動同步下載Plasma 鏈的數據,確保一切正確運行;數據同步頻率取決於Plasma 智能合約裡設置的參數。

如果Plasma 鏈上發生惡意行為,比如惡意Operator 試圖竊取資金,那麼用戶的錢包將自動開始從Plasma 鏈中提取資金來保障用戶的資金安全;由於用戶無法保障全程在線,類似閃電網絡的watchower 委託人角色的設計就變得很有必要,但目前完整機制和激勵模型暫未出現。

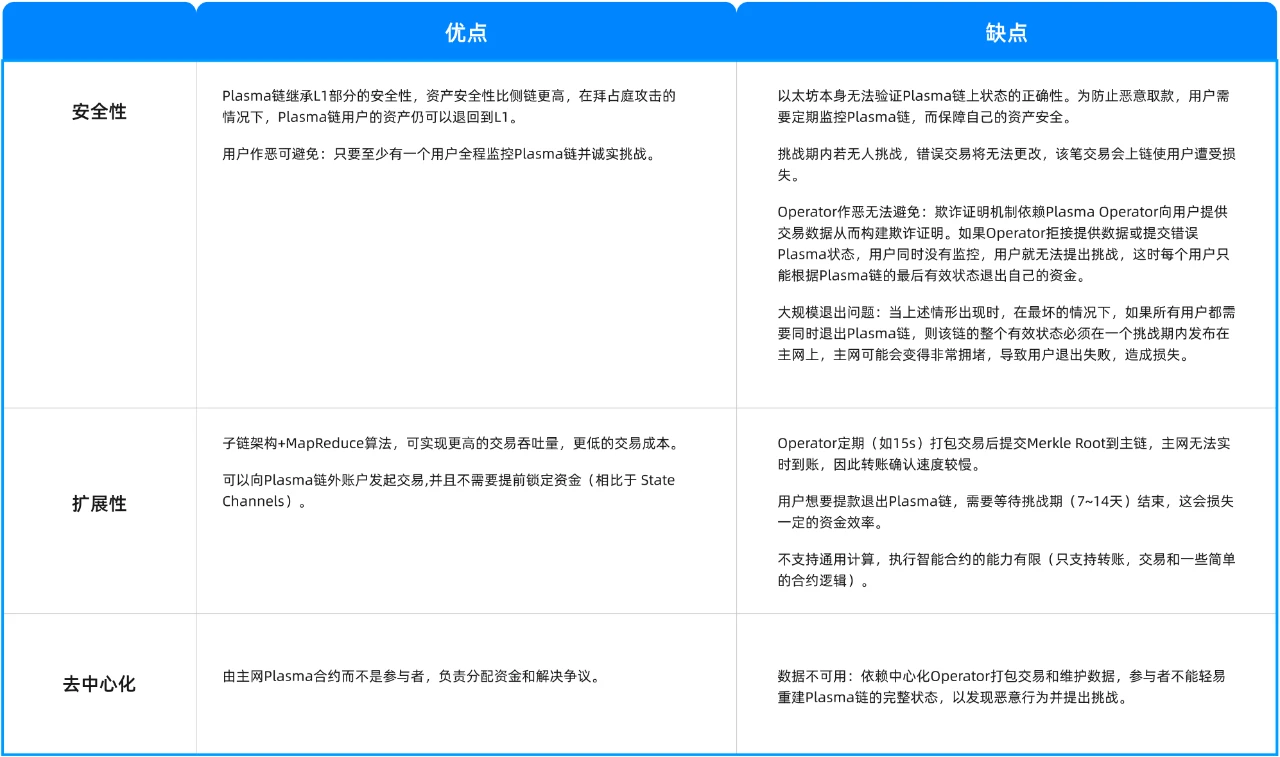

3.3.4 優缺點

出於上述缺點,很多應用最初使用Plasma 方案進行擴展,但後來又放棄而轉向Rollups 方案。

3.3.5 應用

Plasma Group → Optimism(Optimistic Rollup)

2017 年,Plasma 被正式提出後,三個以太坊核心開發者和研究者成立了一個非營利研究小組Plasma Group,致力於Plasma 框架的研究。

2019 年1 月,Plasma Group 發布了一份Plasma Cash 的說明書,一個月後又發布了一種通用型Plasma 架構嘗試將Plapps(plasma apps) 在通用型Plasma 鏈上部署。但隨著研究的深入,Plasma 的缺點變得越發明顯,儘管技術團隊做了很多嘗試,通用型智能合約始終無法運行在Plasma 上,使得Plasma 的開發在2019 年時陷入停滯。

2019 年6 月,John Adler 提出了一種稱為「最小可行的合併共識」的設計,該設計實現了在以太坊上完全可驗證的鏈外共識系統,而無需零知識加密。之後,Plasma Group 發布了一個擴展版的合併共識設計,即現在被大家所熟知的:Optimistic Rollup。

2020 年1 月,在Paradigm 和IDEO CoLab Ventures 350 萬美元的支持下,Plasma Group 從一個非盈利的研究組織轉變為一家營利性初創公司,Optimism 正式誕生,這也意味著團隊正式放棄研究Plasma,轉向專注於Optimistic Rollup 的研究(具體內容見下文Optimistic Rollup 部分)。

OMG Network → Boba Network(Optimistic Rollup)

OMG Network 是最早提出「鏈下擴容」概念的以太坊擴容項目之一,也一度是該領域的龍頭項目。 2013 年,泰國金融支付企業SYNQA 旗下的子公司Omise 成立,主要業務是APP 端在線支付。 2017 年,Omise 成立了區塊鏈部門OmiseGO,同年發行$ 2500 萬的$OMG 代幣,發行總量1.4 億枚。

2020 年6 月,OmiseGO 更名為OMG Network 後主網上線,使用More Viable Plasma 技術來擴充以太坊網絡的容量;More Viable Plasma 設計,是Minimal Viable Plasma 的擴展,針對用戶和交易所之間的支付結算和價值交換進行了優化。隨後,Bitfinex 宣布支持OMG 網絡進行USDT 存款和取款。

2021 年6 月,Plasma 路線式微後,OMG Network 宣布更名為OMG Foundation,與Enya 公司合作一起推出Boba Network,並發布新代幣$BOBA。 Boba 是基於Optimistic Rollup 的以太坊L 2 解決方案,從此OMG 網絡不復存在,BobaNetwork 繼承了OMG 網絡的社區。(Boba Network 的具體內容見下文Optimistic Rollup 部分)

Polygon (previously Matic Network) → 全棧L 2 解決方案

2017 年,Matic Network 成立。 2020 年6 月主網同時發布以太坊側鏈Matic PoS Chain 和以太坊Plasma 方案Matic Plasma Chain,後者採用Plasma 的鏈下擴容方案,並在Plasma 的基礎上做了一系列的改進。該擴容方案與以太坊主網通過Plasma 橋進行跨鏈交互,允許用戶將資產從主鏈轉移到Plasma 鏈,從而實現快速和低成本的交易。 Plasma 方案雖然比Matic PoS 側鏈更安全,但缺點是用戶從Plasma 網絡中提取資金需要更長的等待時間( 7 天),而Matic PoS 側鏈僅需要約3 小時;此外,Plasma 鏈也不能運行通用的智能合約。

雖然Matic 方案改進了Plasma More VP,但是仍然無法解決Plasma 最根本的問題,包括無法確保鏈下數據可用性、大規模退出問題和用戶需要經歷挑戰期等,並且原Plasma 研究團隊也都逐步轉向開發Rollup,這使Plasma 方案的突破難上加難。

2021 年2 月,Matic 品牌升級為Polygon,向以太坊鏈下擴容方案的聚合器轉變。同年5 月,發布核心組件Polygon SDK,一個用Golang 語言編寫的模塊化和可拓展的框架,能夠與以太坊實現完全的兼容,開發者可以使用Solidity、Vyper 等語言以及以太坊工具和庫等直接進行開發。這是一個模塊化、靈活的框架,支持開發者自定義構建自己的鏈下擴容方案如Plasma、Optimistic Rollups、zkRollups、Validium 以及側鏈如Polygon PoS 鏈,並且讓它們輕鬆跨鏈互通並可以直接共享以太坊的安全性和網絡效應。當前Polygon Plasma 的擴容方案已逐漸被社區拋棄,Polygon 將重心移至Rollup 技術的開發。 2021 年Polygon 通過收購Hermez 和Mir Protocol 一步到位集成ZK Rollups,朝著「全棧」鏈下擴容解決方案又近一步。總結:

總結:

總結:

Plasma 是一種技術上的過度方案:受制於Plasma 技術本身存在的問題,Plasma Group 沒有等到上線基於Plasma 的項目就轉入了Optimistic Rollup 的研究;OMG Network 和Polygon 都在主網上線Plasma 方案後的一年內,也分別快速轉入了基於Optimistic Rollups 和ZK Rollups 方案的開發;綜上,基於Plasma 的應用乏善可陳。

3.4 Rollups

3.4.1 概要

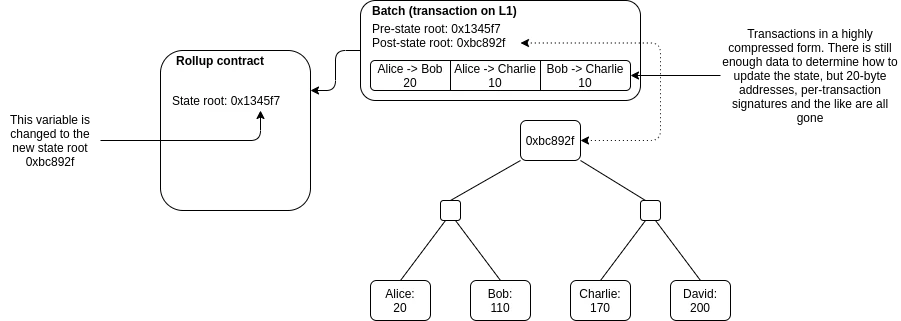

早在2014 年,Vitalik 就提出了「將交易數據和狀態放在鏈上,而計算放在鏈下」的shadow chain 的概念。這是Rollups 的雛形,但在當時似乎沒有受到重視。由於Plasma 受限的智能合約執行能力和大規模退出(mass exit)問題,以太坊研究者們開始尋找一種新的擴容解決方案– Rollups。

2018 年9 月,V 神提出用零知識證明來解決以太坊擴容問題。 2019 年6 月,Consensys 研究員兼Celestia 聯合創始人John Adler 在Ethereum Research 上發文「Minimal Viable Merged Consensus」,提出了帶終止時間的欺詐證明的Optimistic Rollups 擴容方案。隨著2019 年12 月以太坊Istanbul 硬分叉,calldata 存儲成本下降4 倍,Rollups 吞吐量大大提升,Rollups 上生態和各種應用迅速發展了起來,而Rollups 也成為了目前主流的二層網絡( Layer 2 )擴容解決方案之一。

3.4.2 技術原理

Rollups 的核心思想是將計算過程和狀態存儲放在鏈下,而在打包上鍊的是狀態承諾和被壓縮的交易數據。

圖片描述

圖片描述

Source: https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html

但Rollups 是怎麼保證上傳的交易批次(batch)的正確性呢?換句話說,如何得知交易批次裡的後狀態根(post-state root) 是正確的呢?如果某人能夠提交一個具備任意後狀態根的batch,而無需承擔任何後果,他們完全可以將Rollups 中的所有代幣都轉移給自己。而這個問題,帶來了兩種解決方案以及其對應的兩種類型的Rollups:

欺詐證明(fraud proofs)→ Optimistic Rollups

有效證明(validity proofs)→ ZK Rollups

鏈下虛擬機

Rollups 的計算和狀態存儲是在鏈下的虛擬機上完成的。這個虛擬機完成交易的計算和狀態的改變,同時也是Layer 2 應用的執行環境。

以太坊Layer 2 存在的主要目的是擴容Layer 1 ,因此,Layer 2 需要盡可能地去提供和Layer 1 相似的執行環境。而這個相似程度就是由Layer 2 的虛擬機來決定的,也叫做EVM 兼容性。EVM 兼容意味著創建一個類似EVM 的代碼執行環境,使以太坊開發者可以很容易地將智能合約遷移到EVM 兼容的鏈上,而不必重寫代碼。

實現EVM 兼容,最簡單的方案就是fork GETH,比如BNB 鏈。但對於Rollups 來說,他們還需要兼容證明的驗證(欺詐證明和有效證明)。 Optimistic Rollups 能做到比較好的EVM 兼容性,比如Arbitrum 的Nitro 和Optimism 的OVM。而對於ZK Rollups 的協議來說,有效證明(零知識證明)很難做到EVM 兼容,因為我們需要把智能合約的邏輯轉變成電路邏輯,而電路邏輯本身非常複雜且需要零知識證明相關知識。因此,目前所有生產級的ZK Rollups 協議都是特定於應用的,如Loopring,ImmutableX,dYdX,zkSync 1.0 ,zkSwap。

誰能打包區塊?

理論上來說,任何人都可以打包區塊並上傳給主鏈的合約,但為防止作惡,這個人需要在合約裡質押一筆錢。如果很多人同步打包交易,而只有一個區塊生成,這樣會消耗額外的計算和區塊資源。因此,為了提高交易速度,目前大部分Rollups 項目都是用中心化的排序器(Centralized Sequencer)進行打包交易的;中心化排序器是最有效率的,但會出現單點故障問題。

此外,我們可以進行排序器拍賣,POS 驗證節點隨機抽人或者通過DPoS 投票的方式決定打包區塊的人。排序器拍賣能捕獲MEV 價值,但不能解決單點故障的問題。 POS 和DPoS 都需要鎖定資金,這會降低資金使用效率。

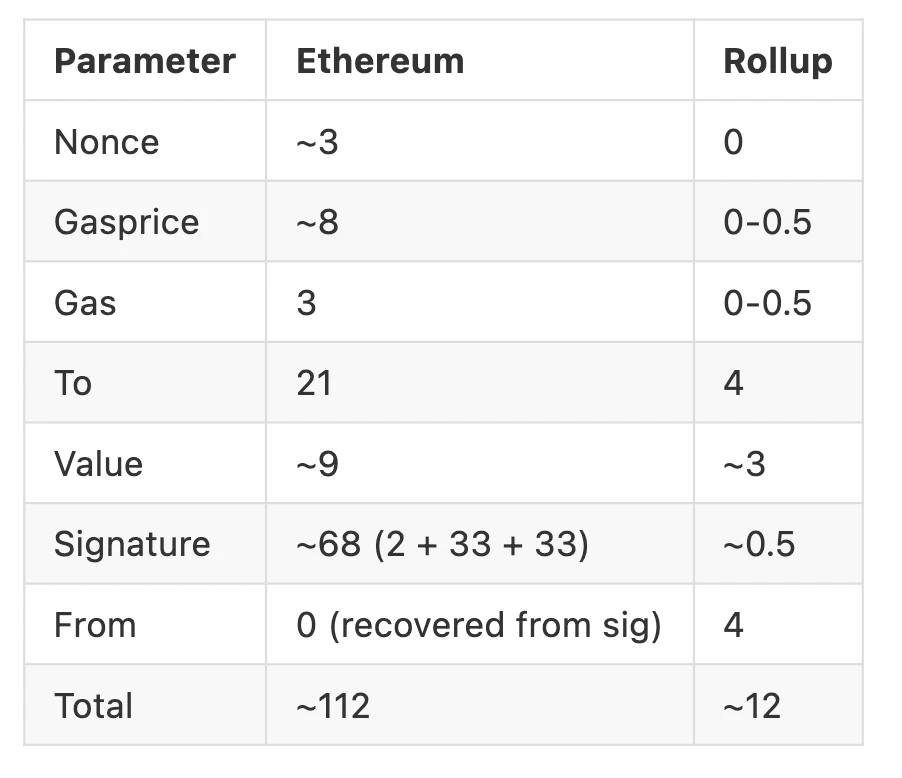

交易壓縮

壓縮技巧是Rollups 實現可擴展性的關鍵之一。壓縮使得鏈上存儲的數據量減少,從而降低成本。

交易成本

圖片描述

https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html

交易成本

我們知道了通過交易壓縮可以減少Rollup 交易在鏈上的存儲成本,那Rollup 交易成本到底由什麼組成呢?

Rollups 交易成本= L 1 數據存儲成本+ L 2 計算處理成本

其中,L 1 存儲成本遠遠大於L 2 計算的成本,所以要節約成本,我們需要找到L 1 上性價比最高的存儲空間。以太坊上有三種數據存儲位置:memory,storage 和calldata。calldata 是一個不可修改的、非持久性的區域。 calldata 可以被用來保存函數的輸入數據。它不會改變以太坊網絡本身的狀態,因此calldata 的存儲成本是最便宜的。為了減少成本,Rollups 把交易數據存在L 1 合約的calldata 裡。

Rollups 要解決的核心問題就是如何在不降低安全性和去中心化下,盡可能地增大以太坊的吞吐量,從而減少用戶交易成本。從EIP 的提案中,我們也可以看到以太坊在減少Rollups 鏈上存儲成本上做出的努力:

EIP 2028 :calldata gas 成本從68 gas 單位/byte 減少到16 gas 單位/byte

EIP 4488 :calldata gas 成本從16 gas 單位/byte 減少到3 gas 單位/byte

交易吞吐量

交易吞吐量

以太坊是有區塊大小限制的。每個區塊的目標大小為1 , 500 萬單位的gas,如果網絡需求增大,區塊限制可以階梯性上升至3 , 000 萬單位gas( 2 倍目標區塊大小)。這裡我們用常規的1 , 500 萬區塊限制。目前以太坊的平均出塊時間是12 ~ 15 秒,簡單的轉賬交易需要花費21 , 000 單位gas,在接下來的計算中,我們假設以太坊出塊時間是15 秒。

對以太坊主網而言,受限於區塊空間,理論TPS(每秒交易量)可以達到15 , 000 , 000 (Gas Limit)/21 , 000/15 = 47.6 。

對於Optimistic Rollups 而言,我們需要把壓縮後的交易數據上傳到主網合約。前面提到,目前一筆Rollup 轉賬交易大概是12 個字節。目前的calldata gas 成本是16 單位/ 字節。那麼一個區塊就可以有15 , 0000 , 000/12/16 = 78 , 125 筆交易。延續上文假設,以太坊出塊時間是15 秒,那麼Optimistic Rollups 每秒能處理78 , 125/15 = 5 , 208 筆轉賬交易。

對於ZK Rollups 而言,我們還需要考慮零知識證明在鏈上的驗證成本,大概是500 , 000 gas 單位。同樣的邏輯,ZK Rollups 每秒能處理( 15 , 000 , 000-500 , 000 )/12/16/15 = 5 , 034 筆轉賬交易。

以上是一個相當樂觀的估計(理論吞吐量),因為Rollups 不可能佔用以太坊的整個區塊,且不可能所有交易都是轉賬交易。但在同樣尺度下,我們可以看到,Rollups 對交易速度的提升為100 多倍。

目前而言,Rollups 能實現的TPS 極限是2 , 000 筆交易左右。Rollups 的實際吞吐量取決於一批交易能被壓縮成較小摘要的幅度。由於ZK Rollups 不需要像Optimistic Rollups 一樣上傳所有的交易內容,ZK Rollups 的TPS 往往高於Optimistic Rollups。

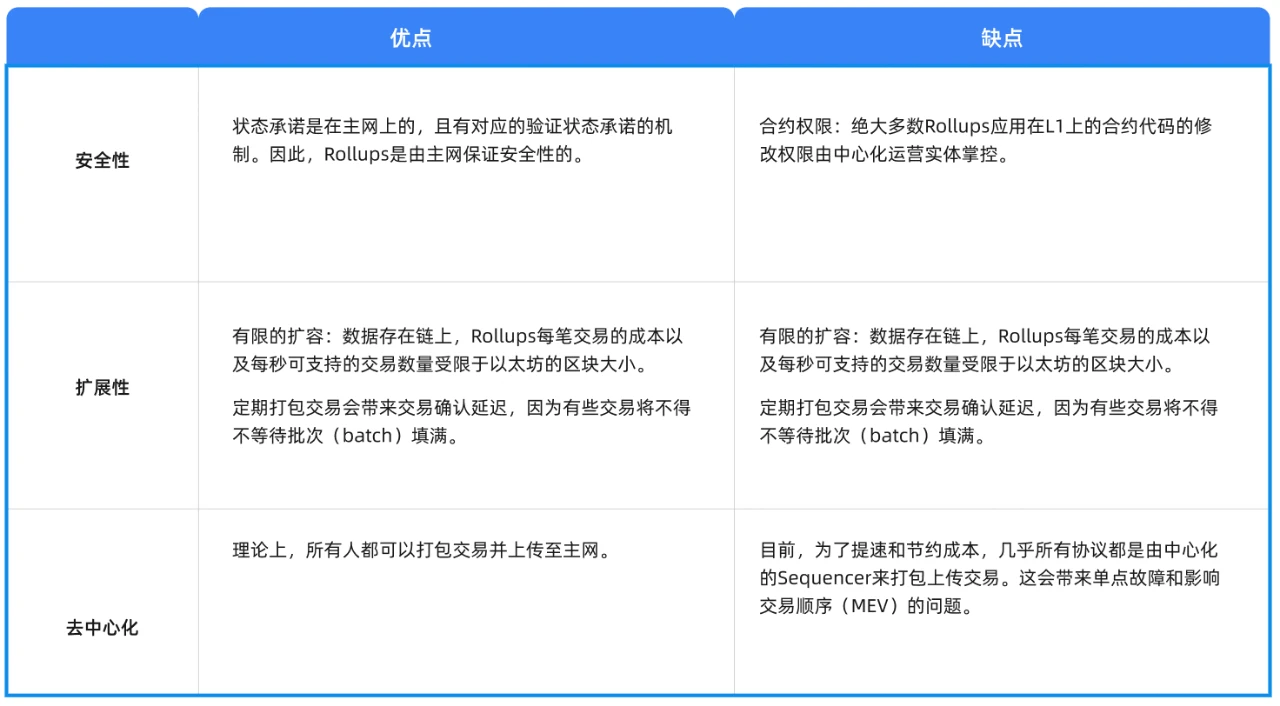

3.4.3 優缺點

3.4.5 Optimistic Rollups

3.4.5.1 概要

Optimistic Rollups(OPRUs)是Rollups 的一種,依靠欺詐證明(Fraud proofs)來保證鏈下執行交易的正確性。正如它的名字,Optimistic Rollups 上打包的交易被樂觀地假設為正確的,因此不用做額外功;只有發生爭議時,主鏈才會執行Rollups 區塊上的每筆交易,確認是否發生了欺詐。

3.4.5.2 時間線

2018 年 8